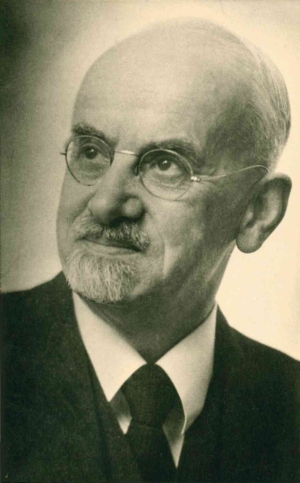

Sommer, J. W. Ernst

Bischof der Methodistenkirche in Deutschland von 1946 bis 1952.

J. W. Ernst Sommer

Fotografie.

Bildquelle: Zentralarchiv der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland, Reutlingen.

Fotografie.

Bildquelle: Zentralarchiv der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland, Reutlingen.

© unbekannt. Der/die Fotograf/-in ist anhand der Bildvorlage nicht zu ermitteln.

Sommer, Johann Wilhelm Ernst (auch: John William Ernest). M. A. (Cantab.). Methodistischer Missionar und Dozent. * 31.3.1881 Stuttgart, † 15.10.1952 Zürich, begraben auf dem Ffter Hauptfriedhof.

Sohn von Johann Jakob S. (1850-1925) und dessen aus Yorkshire in England gebürtiger Ehefrau Zilleah (auch: Zilla) Elizabeth (auch: Elisabeth), gen. Lilly, geb. Barratt (1849-1935). Der Vater, ursprünglich Schmied, wurde dann zum wesleyanisch-methodistischen Pionierprediger und wirkte zeitweise als Pastor der deutschsprachigen Methodistengemeinde in London (1882-85 und 1894-1901). Verheiratet mit der Engländerin Beatrice S., geb. Dibben. Sohn: Jakob Carl Ernst S. (1911-1981), der später dem Vorbild des Vaters folgte und ebenfalls Bischof der Methodistenkirche in Deutschland wurde.

Schulausbildung an Gymnasien in Stuttgart und Magdeburg sowie an den methodistischen Internaten Kingswood School in Bath/Somerset (1895-96) und Rydal School in Colwyn Bay/North Wales (1896- 1900); dort 1899/1900 Senior Prefect. Von 1900 bis 1903 Studium der Germanistik und Romanistik am Gonville & Caius College in Cambridge, abgeschlossen mit „A. B.“. Daher verfügte S. über die Möglichkeit, einen Magister Artium ehrenhalber zu erwerben, den er führte. (Offen ist, woher sein Doktortitel stammt, der ab 1934 im Ffter Adressbuch angegeben ist.) Ein Studium bzw. die Aufgabe als Assistent an einer Londoner Universität, wie gelegentlich erwähnt, ist nicht zu belegen. Tätigkeit als Lehrer im schwäbischen Wilhelmsdorf. Von 1906 bis 1912 Leitung eines Lehrerseminars in Mamûret’ül-Azîz (heute: Elazığ, armenisch: Mesereh) in der Türkei. Dann soll S. bis 1920 als Dozent am Seminar des „Deutschen Hülfsbunds für christliches Liebeswerk im Orient“ in Uchtenhagen/Oder gelehrt haben; aber im Sommersemester 1919 findet er sich unter „Ernest Sommer“ mit Herkunftsort „Zürich“ als Jurastudent in Lausanne. 1920 wurde S. Dozent und Hausvater am Predigerseminar der Bischöflichen Methodistenkirche, das als deren theologische Ausbildungsstätte von 1869 bis 1968 seinen Sitz in Ffm. hatte. Als Superintendent übernahm S. ab 1926/27 den Ffter Distrikt. Ab 1936 war er Direktor des Predigerseminars. Seine Lehrfächer waren Ethik und Altes Testament. Darüber hinaus engagierte er sich für die Sonntagsschularbeit. Er nahm an den Weltkonferenzen für Glauben und Kirchenverfassung 1927 in Lausanne und 1937 in Edinburgh teil.

S. war auch als Autor aktiv. Bereits 1919 hatte er das Buch „Die Wahrheit über die Leiden des armenischen Volks in der Türkei während des Weltkrieges“ veröffentlicht. 1927 unternahm er eine lange Reise durch Persien. Er war von 1942 bis 1952 Vorsitzender des „Wissenschaftlichen Instituts für die Kultur und Wirtschaft des modernen Orients“ (kurz: „Orient-Institut“).

S. hatte sich in der Weimarer Zeit für den Christlich-sozialen Volksdienst engagiert. Eine Untersuchung seiner Haltung zum Nationalsozialismus und in der NS-Zeit anhand einschlägiger Quellen steht noch aus. S. wird wohl im „Dritten Reich“ wie die meisten führenden Methodisten in Deutschland aufgrund ihrer kirchlichen Sozialisation die nationalsozialistische Ideologie abgelehnt haben; im beruflichen Alltag haben sie sich an den NS-Staat angepasst, um konfliktarm wirken zu können. Politische Sympathien oder Antipathien werden individuell verschieden gewesen sein und können sich mit der Zeit gewandelt haben. Angaben zur Hilfe für Verfolgte, wie nach 1945 behauptet, gilt es, mit erheblicher Skepsis zu begegnen. Die eigene Schuld wurde nach 1945 weitgehend verdrängt.

Im November 1946 wurde S. Bischof der Methodistenkirche in Deutschland mit Sitz in Ffm.; seine Adresse war weiterhin das Seminar. Im Rahmen seiner ökumenischen Aktivität saß er im Präsidium der Vereinigung Evangelischer Freikirchen, wirkte beim Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen mit und nahm als Bischof 1948 in Amsterdam an der ersten Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen teil. S. saß im „Verwaltungsrat für Wiederaufbau und zwischenkirchliche Hilfe“ und war in der 1948 geschaffenen Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen der Stellvertreter des Vorsitzenden Martin Niemöller.

Schulausbildung an Gymnasien in Stuttgart und Magdeburg sowie an den methodistischen Internaten Kingswood School in Bath/Somerset (1895-96) und Rydal School in Colwyn Bay/North Wales (1896- 1900); dort 1899/1900 Senior Prefect. Von 1900 bis 1903 Studium der Germanistik und Romanistik am Gonville & Caius College in Cambridge, abgeschlossen mit „A. B.“. Daher verfügte S. über die Möglichkeit, einen Magister Artium ehrenhalber zu erwerben, den er führte. (Offen ist, woher sein Doktortitel stammt, der ab 1934 im Ffter Adressbuch angegeben ist.) Ein Studium bzw. die Aufgabe als Assistent an einer Londoner Universität, wie gelegentlich erwähnt, ist nicht zu belegen. Tätigkeit als Lehrer im schwäbischen Wilhelmsdorf. Von 1906 bis 1912 Leitung eines Lehrerseminars in Mamûret’ül-Azîz (heute: Elazığ, armenisch: Mesereh) in der Türkei. Dann soll S. bis 1920 als Dozent am Seminar des „Deutschen Hülfsbunds für christliches Liebeswerk im Orient“ in Uchtenhagen/Oder gelehrt haben; aber im Sommersemester 1919 findet er sich unter „Ernest Sommer“ mit Herkunftsort „Zürich“ als Jurastudent in Lausanne. 1920 wurde S. Dozent und Hausvater am Predigerseminar der Bischöflichen Methodistenkirche, das als deren theologische Ausbildungsstätte von 1869 bis 1968 seinen Sitz in Ffm. hatte. Als Superintendent übernahm S. ab 1926/27 den Ffter Distrikt. Ab 1936 war er Direktor des Predigerseminars. Seine Lehrfächer waren Ethik und Altes Testament. Darüber hinaus engagierte er sich für die Sonntagsschularbeit. Er nahm an den Weltkonferenzen für Glauben und Kirchenverfassung 1927 in Lausanne und 1937 in Edinburgh teil.

S. war auch als Autor aktiv. Bereits 1919 hatte er das Buch „Die Wahrheit über die Leiden des armenischen Volks in der Türkei während des Weltkrieges“ veröffentlicht. 1927 unternahm er eine lange Reise durch Persien. Er war von 1942 bis 1952 Vorsitzender des „Wissenschaftlichen Instituts für die Kultur und Wirtschaft des modernen Orients“ (kurz: „Orient-Institut“).

S. hatte sich in der Weimarer Zeit für den Christlich-sozialen Volksdienst engagiert. Eine Untersuchung seiner Haltung zum Nationalsozialismus und in der NS-Zeit anhand einschlägiger Quellen steht noch aus. S. wird wohl im „Dritten Reich“ wie die meisten führenden Methodisten in Deutschland aufgrund ihrer kirchlichen Sozialisation die nationalsozialistische Ideologie abgelehnt haben; im beruflichen Alltag haben sie sich an den NS-Staat angepasst, um konfliktarm wirken zu können. Politische Sympathien oder Antipathien werden individuell verschieden gewesen sein und können sich mit der Zeit gewandelt haben. Angaben zur Hilfe für Verfolgte, wie nach 1945 behauptet, gilt es, mit erheblicher Skepsis zu begegnen. Die eigene Schuld wurde nach 1945 weitgehend verdrängt.

Im November 1946 wurde S. Bischof der Methodistenkirche in Deutschland mit Sitz in Ffm.; seine Adresse war weiterhin das Seminar. Im Rahmen seiner ökumenischen Aktivität saß er im Präsidium der Vereinigung Evangelischer Freikirchen, wirkte beim Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen mit und nahm als Bischof 1948 in Amsterdam an der ersten Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen teil. S. saß im „Verwaltungsrat für Wiederaufbau und zwischenkirchliche Hilfe“ und war in der 1948 geschaffenen Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen der Stellvertreter des Vorsitzenden Martin Niemöller.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Gunter Stemmler.

Lexika: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Begr. u. hg. v. Friedrich Wilhelm Bautz (1906-1979). Fortgeführt von Traugott Bautz (1945-2020) u. Uta Timpe-Bautz. Bisher 44 Bde. Herzberg 1975-2022.Voigt, Karl Heinz: Sommer, Johann Wilhelm Ernst. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlex. 10 (1995), Sp. 778-785. | Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Begr. u. hg. v. Friedrich Wilhelm Bautz (1906-1979). Fortgeführt von Traugott Bautz (1945-2020) u. Uta Timpe-Bautz. Bisher 44 Bde. Herzberg 1975-2022.Voigt, Karl Heinz: Sommer, Johann Jakob. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlex. 10 (1995), Sp. 777f. | Deutsche Biographische Enzyklopädie. Hg. von Walther Killy und Rudolf Vierhaus. 13 Bde. München/Leipzig 1995-2003. 2., überarb. u. erw. Aufl. 12 Bde. Berlin 2005-08.DBE 9 (1998), S. 369.

Literatur: EmK-Geschichte. Quellen, Studien, Mitteilungen. Hg.: Studiengemeinschaft für Geschichte der Evangelisch-methodistischen Kirche in Verbindung mit dem Zentralarchiv der EmK in Reutlingen sowie der Theologischen Hochschule Reutlingen, Staatlich anerkannte Fachhochschule der Evangelisch-methodistischen Kirche. Bisher Jg. 22-43. Reutlingen u. a. 2001-22.Nausner, Helmut: Bischof F. H. Otto Melle und seine ungeklärte Beziehung zum nationalsozialistischen Staat. In: EmK-Geschichte 34 (2014), S. 76-93. | Orient-Institut Ffm. Wissenschaftliches Institut für die Kultur und Wirtschaft des modernen Orients. 50 Jahre 1917-1967. Bad Homburg 1967.FS Orient-Institut 1967, S. 2. | Heinz, Daniel (Hg.): Freikirchen und Juden im „Dritten Reich“. Instrumentalisierte Heilsgeschichte, antisemitische Vorurteile und verdrängte Schuld. Göttingen 2011. (Kirche – Konfession – Religion 54).Weyer, Michel: Kein Ruhmesblatt methodistischer Geschichte. Die „Judenfrage“ im deutschen Methodismus. In: Heinz (Hg.): Freikirchen u. Juden im „Dritten Reich“ 2011, S. 103-126. | Hodgson, Leonard (Hg.): The Second World Conference on Faith and Order Held at Edinburgh, August 3-18, 1937. London 1938.Hodgson (Hg.): The Second World Conference on Faith and Order Held at Edinburgh 1937, S. 57f. | Steckel, Karl/Sommer, C. Ernst (Hg.): Geschichte der Evangelisch-methodistischen Kirche. Weg, Wesen und Auftrag des Methodismus unter besonderer Berücksichtigung der deutschsprachigen Länder Europas. Stuttgart 1982.Voigt, Karl Heinz: Die Methodistenkirche in Deutschland. In: Steckel/Sommer (Hg.): Geschichte d. Evangelisch-methodistischen Kirche 1982, S. 85-112, hier S. 108-111; zur „Erklärung über die Stellung unserer Kirche zur gegenwärtigen Lage“ vom Dezember 1945 vgl. S. 108f. u. 300f. | Stemmler, Gunter: Eine Kirche in Bewegung. Die Bischöfliche Methodistenkirche im Deutschen Reich während der Weimarer Republik. Stuttgart 1987. (Beiträge zur Geschichte der Evangelisch-methodistischen Kirche 29).Stemmler: Eine Kirche in Bewegung 1987, S. 38 Anm. 2, S. 100, 110. | Wer ist’s? [Titel ab 1935 auch: Degeners Wer ist’s? Mit wechselnden Unter- bzw. Übertiteln, u. a.: Unsere Zeitgenossen. / Zeitgenossenlexikon. / Who’s Who in Germany?] Gründungsherausgeber: Hermann A. L. Degener. 1.-10. Ausgabe. Leipzig u. a. 1905-35. Fortgesetzt u. d. T.: Wer ist wer? Das deutsche Who’s Who. 11.-52. Ausgabe. Berlin u. a. 1951-2015/16.Wer ist wer? 1951, S. 631.

Quellen: Adressbuch der Stadt Ffm., 1832-2003.Adr. 1934, T. I, S. 653. | ISG, Magistratsakten (Best. A.02.01), Serien 1868-1930 und 1930-69.ISG, MA 5.832 (Methodistenkirche, u. a. Predigerseminar der Bischöflichen Methodistenkirche Martins-Missions-Anstalt, 1933-54). | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/4.278. | Frdl. Mitteilungen an d. Verf.Mitteilungen von Zoe Parsons, Archivarin, Kingswood School, Bath, 22.3.2023. | Frdl. Mitteilungen an d. Verf.Mitteilungen von Lloyd Parry-Williams, Clerk to the Governors, Rydal Penrhos School, 17.4.2023; siehe: https://rydalpenrhos.com/wp-content/uploads/2023/02/Head-Boys-Head-Girls-and-Senior-Prefects.pdf (abgerufen am 10.7.2023). | Universitätsarchiv Lausanne (Les archives de l’Université de Lausanne).Universitätsarchiv Lausanne, Catalogue des Étudiants de L’Université de Lausanne, Année Universitaire 1918-1919, Semestre d’Été, No. 58, Lausanne 1919, S. 13, Nr. 70 (online unter: https://uniris.unil.ch/files/pandore/document/Catalogue_Etudiants_UNIL_Ete_1918-1919_IzNS1VWbL.pdf, abgerufen am 10.7.2023). | Venn, John/Venn, J. A.: The Book of Matriculations and Degrees. A Catalogue of Those Who have been Matriculated or been Admitted to Any Degree in the University of Cambridge from 1901 to 1912. Cambridge 1915.Venn/Venn: The Book of Matriculations and Degrees. University of Cambridge 1901-12, S. 259.

Internet: History of Missiology, Projekt der Boston University, School of Theology, Boston/Massachusetts (USA). https://www.bu.edu/missiology/2020/03/22/sommer-ernst-j-w-ernt-c/History of Missiology, 10.7.2023. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wilhelm_Ernst_SommerWikipedia, 10.7.2023.

GND: 105098884 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Stemmler, Gunter: Sommer, J. W. Ernst. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/13419

Stand des Artikels: 1.8.2023

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 07.2023.