Büttner, Johann Georg

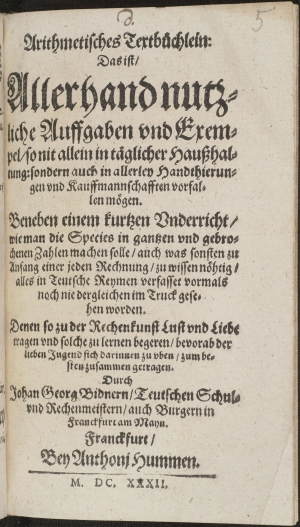

Johann Georg Büttners (hier: Bidners) „Arithmetisches Textbüchlein“ in der Erstausgabe von 1632

Titelblatt (aus dem Exemplar im Besitz der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Sign. Art.plast.2248,misc.5).

Bildvorlage: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (URN: urn:nbn:de:bsz:14-db-id4064226723 / PURL: http://digital.slub-dresden.de/id406422672).

© entfällt. Public Domain Mark 1.0.

Siegel von Johann Georg Büttner an seinem Dienstbrief als Rechneischreiber (5.1.1641)

Das grüne Wachssiegel trägt die Initialen „I G B“.

Institut für Stadtgeschichte Ffm., Best. H.02.26 (Dienstbriefe), Nr. 337.

Foto: Luise Faust.

© für die Archivalie: gemeinfrei / für das Foto: Luise Faust, Ffm.

Büttner (auch: Bittner, Büdner, Bütner, Büdtner, Bidner, Biedner, Bidener, Bitner, Bidtner, Biedtner u. ä.), Johann (auch: Hans u. ä.) Georg (auch: Jorg u. ä.). Schul- und Rechenmeister. Rechneischreiber. ~ 6.9.1590 oder 9.3.1592 Ffm., Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.▭ 1.11.1669 Ffm.

Sohn des Schwarzfärbers Nicolaus B. und dessen Ehefrau Elisabeth. Verheiratet in erster Ehe (seit 1612) mit Ursula B., geb. Rößlin († 1623), Tochter des Ffter Schneiders und Wagenmeisters Jacob Rößlin. Verheiratet in zweiter Ehe (seit 1624) mit Anna Catharina B., geb. Reichardt († 1664), Tochter des Ffter Schneiders Nikolaus Reichardt. Mindestens ein Sohn aus der ersten Ehe und ein Sohn aus der zweiten Ehe erreichten das Erwachsenenalter.

Getauft entweder als Hans B. am 6.9.1590 oder als Jorg B. am 9.3.1592. Über die Ausbildung B.s ist nichts bekannt. Am 6.3.1613 erhielt B. das Ffter Bürgerrecht. Am 5.1.1641 wurde er Rechneischreiber („Recheney-Schreiber“) beim Rechneiamt (als der städtischen Finanzbehörde).

1632 erschien B.s Kaufmannsrechenbuch unter dem Titel „Arithmetisches Textbüchlein“ bei Anton Humm in Ffm. Von der Hand eines Ffter Rechenmeisters gab es vorher nur die beiden Werke von Simon Jacob. Inhaltlich bietet B.s Rechenbuch nichts Ungewöhnliches. Es enthält damals gängige Themen, beispielsweise Grundrechenarten für ganze Zahlen, Dreisatz (Regula de tri), verschiedene Längen-, Gewichts- und Gebinde-Einheiten, Grundrechenarten für Brüche, Währungen (Wechsel), Kaufmannsgesellschaften, Gewinn und Verlust, Zins (Wucher), Warentausch (Stich), Edelmetalle, Münzlegierungen und Regula falsi, aber keine mathematischen Symbole (Operatoren) und keine Gleichungen mit einer Unbekannten, also keine Algebra. Die Sammlung von über 600 (im Inhaltsverzeichnis gezählten) Aufgaben ist sehr umfangreich; bei jeder Aufgabe ist das Ergebnis ohne Lösungsweg angegeben. Deshalb war das Rechenbuch nicht zum Selbststudium geeignet, sondern setzte seinerzeit den kostenpflichtigen Unterricht bei einem Rechenmeister voraus. Die Besonderheit dieses Rechenbuchs liegt in B.s didaktischem Konzept, viele Regeln in Gestalt von gereimten Verslein zu formulieren. Ein derartiger Ansatz findet sich in der damaligen Kaufmannsmathematik äußerst selten. B. hebt dies schon auf der Titelseite als Alleinstellungsmerkmal hervor: „alles in Teutsche Reymen verfasset vormals noch nie dergleichen im Truck gesehen worden“.

Ab der vierten Auflage änderte B. den Titel seines Rechenbuchs in „Arithmetisch Text-Rechen-Büchlein“ und entfernte die gereimten Regeln. Das tat der Beliebtheit des – wohl wegen seiner reichen Aufgabensammlung – gut eingeführten Rechenbuchs keinen Abbruch. Es erlebte insgesamt 17 Auflagen bis 1817, zunächst bei Humm und dessen Erben, ab 1733 bei Heinrich Ludwig Brönner.

In B.s Rechenbuch finden sich in allen Auflagen auch sechs Aufgabenstellungen in Reimen, wie es in Rechenbüchern durchaus üblich war. Sie sind in der Regel sprachlich wesentlich schwerer zu verstehen als solche in Prosa. Deshalb wurden gerade derartige ebenso wie überhaupt inhaltlich anspruchsvolle Aufgaben gerne von anderen Rechenmeistern rezipiert. Drei von B.s Aufgaben bearbeitete der Ffter Rechenmeister Johann Conrad Redlich 1656 in seiner „Aufflösung Etlicher schöner Polygonalischer / wie auch Quadrat vnd Cubicossischer Exempla“ (S. 15-22, 45-48). Diese drei Aufgaben und 13 weitere löste der beim Nürnberger Rechenmeister Ulrich Hofmann (1610-1682) ausgebildete Regensburger Rechenmeister Georg Wendler (1619-1688) in seiner Handschrift „Analysis vel resolutio“, einer umfangreichen und mathematikhistorisch wertvollen Bearbeitung von Aufgaben von mehr als 40 Rechenmeistern (Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 3789, Bl. 294v-303r).

Der älteste Sohn Johann Georg B. (1612-1666) war nach dem Studium der Philosophie und Theologie, zuletzt mit einem Stipendium des Ffter Rats in Straßburg, als evangelischer Prediger und seit 1648 als Pfarrer in Ffm. tätig, u. a. an der Barfüßerkirche und in Sachsenhausen. Dessen gleichnamiger Sohn Johann Georg B. (1649-1706) wirkte seit 1680 ebenfalls als evangelischer Prediger in Ffm.

Ein Sohn des Rechenmeisters Johann Georg B. aus zweiter Ehe, Peter B. (1628-?), wurde ebenfalls Schul- und Rechenmeister. Am 23.4.1656 erhielt er das Ffter Bürgerrecht. Der Ffter Rechenmeister Johann Caspar Keiser nannte ihn auf der Widmungsseite am Anfang seines Rechenbuchs von 1667 ab dem Druck von 1671 in einer Liste von zwölf Ffter Rechenmeistern.

Getauft entweder als Hans B. am 6.9.1590 oder als Jorg B. am 9.3.1592. Über die Ausbildung B.s ist nichts bekannt. Am 6.3.1613 erhielt B. das Ffter Bürgerrecht. Am 5.1.1641 wurde er Rechneischreiber („Recheney-Schreiber“) beim Rechneiamt (als der städtischen Finanzbehörde).

1632 erschien B.s Kaufmannsrechenbuch unter dem Titel „Arithmetisches Textbüchlein“ bei Anton Humm in Ffm. Von der Hand eines Ffter Rechenmeisters gab es vorher nur die beiden Werke von Simon Jacob. Inhaltlich bietet B.s Rechenbuch nichts Ungewöhnliches. Es enthält damals gängige Themen, beispielsweise Grundrechenarten für ganze Zahlen, Dreisatz (Regula de tri), verschiedene Längen-, Gewichts- und Gebinde-Einheiten, Grundrechenarten für Brüche, Währungen (Wechsel), Kaufmannsgesellschaften, Gewinn und Verlust, Zins (Wucher), Warentausch (Stich), Edelmetalle, Münzlegierungen und Regula falsi, aber keine mathematischen Symbole (Operatoren) und keine Gleichungen mit einer Unbekannten, also keine Algebra. Die Sammlung von über 600 (im Inhaltsverzeichnis gezählten) Aufgaben ist sehr umfangreich; bei jeder Aufgabe ist das Ergebnis ohne Lösungsweg angegeben. Deshalb war das Rechenbuch nicht zum Selbststudium geeignet, sondern setzte seinerzeit den kostenpflichtigen Unterricht bei einem Rechenmeister voraus. Die Besonderheit dieses Rechenbuchs liegt in B.s didaktischem Konzept, viele Regeln in Gestalt von gereimten Verslein zu formulieren. Ein derartiger Ansatz findet sich in der damaligen Kaufmannsmathematik äußerst selten. B. hebt dies schon auf der Titelseite als Alleinstellungsmerkmal hervor: „alles in Teutsche Reymen verfasset vormals noch nie dergleichen im Truck gesehen worden“.

Ab der vierten Auflage änderte B. den Titel seines Rechenbuchs in „Arithmetisch Text-Rechen-Büchlein“ und entfernte die gereimten Regeln. Das tat der Beliebtheit des – wohl wegen seiner reichen Aufgabensammlung – gut eingeführten Rechenbuchs keinen Abbruch. Es erlebte insgesamt 17 Auflagen bis 1817, zunächst bei Humm und dessen Erben, ab 1733 bei Heinrich Ludwig Brönner.

In B.s Rechenbuch finden sich in allen Auflagen auch sechs Aufgabenstellungen in Reimen, wie es in Rechenbüchern durchaus üblich war. Sie sind in der Regel sprachlich wesentlich schwerer zu verstehen als solche in Prosa. Deshalb wurden gerade derartige ebenso wie überhaupt inhaltlich anspruchsvolle Aufgaben gerne von anderen Rechenmeistern rezipiert. Drei von B.s Aufgaben bearbeitete der Ffter Rechenmeister Johann Conrad Redlich 1656 in seiner „Aufflösung Etlicher schöner Polygonalischer / wie auch Quadrat vnd Cubicossischer Exempla“ (S. 15-22, 45-48). Diese drei Aufgaben und 13 weitere löste der beim Nürnberger Rechenmeister Ulrich Hofmann (1610-1682) ausgebildete Regensburger Rechenmeister Georg Wendler (1619-1688) in seiner Handschrift „Analysis vel resolutio“, einer umfangreichen und mathematikhistorisch wertvollen Bearbeitung von Aufgaben von mehr als 40 Rechenmeistern (Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 3789, Bl. 294v-303r).

Der älteste Sohn Johann Georg B. (1612-1666) war nach dem Studium der Philosophie und Theologie, zuletzt mit einem Stipendium des Ffter Rats in Straßburg, als evangelischer Prediger und seit 1648 als Pfarrer in Ffm. tätig, u. a. an der Barfüßerkirche und in Sachsenhausen. Dessen gleichnamiger Sohn Johann Georg B. (1649-1706) wirkte seit 1680 ebenfalls als evangelischer Prediger in Ffm.

Ein Sohn des Rechenmeisters Johann Georg B. aus zweiter Ehe, Peter B. (1628-?), wurde ebenfalls Schul- und Rechenmeister. Am 23.4.1656 erhielt er das Ffter Bürgerrecht. Der Ffter Rechenmeister Johann Caspar Keiser nannte ihn auf der Widmungsseite am Anfang seines Rechenbuchs von 1667 ab dem Druck von 1671 in einer Liste von zwölf Ffter Rechenmeistern.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Alfred Holl.

Lexika: Lersner, Achilles August von: Chronica. 2 Bde. Ffm. 1706/34.Lersner 2.1, S. 838 (Scribenten).

Literatur: Haller, Rudolf/Holl, Alfred (Hg.)/Stry, Yvonne/Groß, Alexander: Anton Neudörffer (Nürnberg 1571-1628 Regensburg) und seine „Grosse Arithmetic“. 2 Bde. Berlin/Münster [2020]. (Regensburger Studien zur Literatur und Kultur des Mittelalters 5).Holl, Alfred: Georg Wendler. In: Haller/Holl (Hg.) u. a.: Anton Neudörffer u. seine „Grosse Arithmetic“ 2020, Bd. 1, S. 75-96. | Hoock, Jochen/Jeannin, Pierre/[ab Bd. 3:] Kaiser, Wolfgang (Hg.): Ars mercatoria. Handbücher und Traktate für den Gebrauch des Kaufmanns / Manuels et traités á l’usage des marchands 1470-1820. Eine analytische Bibliographie. Bisher 3 Bde. Paderborn u. a. 1991/1993/2001.Hoock u. a. (Hg.): Ars mercatoria 2 (1993), S. 75, 90f.

Quellen: ISG, Bestand Bürgerbücher (Best. H.02.17), 1311-1868.ISG, Bürgerbücher 9 (Altsign.: 8; 1608-34), Bl. 49r (6.3.1613). | ISG, Bestand Bürgerbücher (Best. H.02.17), 1311-1868.Bürgereintrag des Sohnes Peter Büttner: ISG, Bürgerbücher 10 (Altsign.: 9; 1634-56), Bl. 277r (23.4.1656). | ISG, Bestand Dienstbriefe (Best. H.02.26), 1335-1806.ISG, Dienstbriefe 337 (Dienstbrief als Rechneischreiber mit eigenem Siegel, 5.1.1641). | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbücher, Ffm., 1533-1848 bzw. 1849-1939.Eintrag der Heirat mit Ursula Rößlin, Ffm., 18.5.1612: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbuch 3 (1574-1613), Bl. 352v. | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbücher, Ffm., 1533-1848 bzw. 1849-1939.Eintrag der Heirat mit Anna Catharina Reichardt, Ffm., 19.4.1624: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbuch 4 (1614-34), Bl. 88v. | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Tauf- bzw. Geburtsbücher, Ffm., 1533-1850 bzw. 1851-1909.Taufeintrag des Sohnes Peter Büttner (hier: Büdner), get. am 23.3.1628 in Ffm.: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Tauf-/Geburtsbuch 8 (1627-34), Bl. 11r. | ISG, Bestand Proklamationsbücher (über Eheaufgebote; Best. H.13.54), Ffm., 1603-1851.Eintrag des Aufgebots zur Heirat mit Ursula Rößlin, Ffm., 3.5.1612: ISG, Proklamationsbuch 6 (1606-17), Bl. 124v.

Internet: Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/121465055 - https://www.lagis-hessen.de/pnd/132454343 -

Hinweis: Artikel über den Sohn Johannes Georg Büttner (1612-1666) und über den Enkel Johann Georg Büttner (1649-1706).Hess. Biografie, 26.9.2025.

GND: 132089017 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Holl, Alfred: Büttner, Johann Georg. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/14324

Stand des Artikels: 1.10.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 10.2025.