Franck, Klaus

Gründer und Leiter der „Zimmergalerie Franck“ (1949).

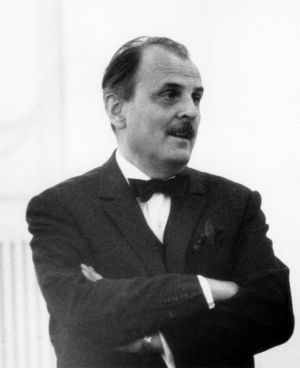

Klaus Franck

Fotografie (1959; in Privatbesitz).

Fotografie (1959; in Privatbesitz).

© privat. Nähere Informationen auf Anfrage bei der Redaktion.

Franck, Klaus. Versicherungskaufmann. Galerist. Maler. * 14.4.1906 (Berlin-)Charlottenburg, † 13.5.1997 Sulzbach-Soden/Spessart.

Jüngster von drei Söhnen des Zahnarztes Willy F. (1886-1926) und dessen Ehefrau Gertrud Marianne Sophie, geb. Baumert (1872-1963). Verheiratet in erster Ehe mit Thea F., geb. Szacher (1909-1967), in zweiter Ehe mit Anni F., geb. Pierret (1905-1992). Zwei Töchter aus erster Ehe: Gisela F. (1935-2002) und Barbara F. (1939-2010).

F. wuchs in (Berlin-)Charlottenburg auf. Bereits als Schüler interessierte er sich für Kunst. Mit Einverständnis des Vaters verließ er vorzeitig das Gymnasium, um eine private Kunstschule zu besuchen. Hier konnte er seine Vorstellungen von Kunst nicht realisieren und kehrte nach einem halben Jahr ans Gymnasium zurück. Nach dem Abschlussexamen begann er neben der künstlerischen Tätigkeit eine kaufmännische Ausbildung. 1926, nach dem Tod des Vaters, arbeitete F. als freier Maler, konnte aber seine Existenz nur mit der Unterstützung von Freunden sichern. Seine wirtschaftliche Lage verbesserte sich, als er eine Aushilfsstelle bei einer Krankenkasse annahm. 1937 trat er in die NSDAP ein; da er sich nicht weiter in der Partei engagierte, wurde er 1948 bei der Entnazifizierung von der Spruchkammer in die Gruppe 4 (Mitläufer) eingestuft. Im Zweiten Weltkrieg war F. von 1940 bis 1945 zum Kriegsdienst in Polen, Holland, Belgien und Frankreich eingezogen.

Nach dem Krieg kehrte F. nicht mehr nach Berlin zurück, sondern wohnte zunächst in Königstein im Taunus und zog dann nach Ffm. Hier intensivierte er seine Kontakte zur Kunstszene. Bei F. kristallisierte sich bald ein starkes Interesse für die Gegenstandslosigkeit heraus, insbesondere die gestische Malerei, die später im Tachismus und Informel aufging. Sein Engagement für die neue expressive Abstraktion begründete F. rückblickend mit einem emotionalen Berührtsein. Auch angesichts der desolaten Situation für Kunst in den frühen Nachkriegsjahren wollte er einen eigenen Ausstellungsort etablieren. So bot er einer Gruppe von zehn bis 15 Künstlern und Künstlerinnen seine Zweizimmerwohnung in der Böhmerstraße 7 im Ffter Westend zum Ausstellen ihrer Arbeiten an. Die erste Ausstellung in F.s Wohnung eröffnete am 24.6.1949. Gezeigt wurden Arbeiten von Georg Heck, Heinz Kreutz, Erich Martin, Siegfried Reich an der Stolpe, Louise Rösler, Hans-Christoph Schmolck, Bernard Schultze. Veranstaltungslisten weisen Leo Maria Faerber (1900-1962), Kulturredakteur beim Hessischen Rundfunk, als Eröffnungsredner aus.

Mit dieser ersten Ausstellung 1949 war die „Zimmergalerie Franck“ gegründet. Deren Tätigkeit umriss das Manifest für den „Kreis moderner Maler“ von Siegfried Reich an der Stolpe von 1949: „Die Zimmergalerie wird neben den Ausstellungen auch Vorträge, Diskussionen, Zusammenkünfte, literarische und musikalische Veranstaltungen und Veröffentlichungen bringen, die die Beziehung zur modernen Malerei aufzeigen.“ Weiterhin führte das Manifest aus: „Die Zimmergalerie sieht ihre Aufgabe in der Förderung und Erweiterung der Beziehung vom Künstler zum Publikum, zum Kritiker, zum Kunstwissenschaftler, zum Verleger und zu den Galerien.“ Es folgten zahlreiche Veranstaltungen: in den ersten zehn (von zwölf) Jahren des Bestehens der Galerie insgesamt 121 weitere Ausstellungen mit 127 in- und ausländischen Künstlern und Künstlerinnen sowie Lese- und Diskussionsabende, wie etwa der Jour fixe am Donnerstag. „Seine [d. i. F.s] Galerie war (…) ein Ort inhaltlichen Austauschs, ein Treffpunkt der Avantgardekünstler; zusammenfassend: eine der wenigen Möglichkeiten, neue Kunst aus beispielsweise der neuen Pariser informellen Szene zu sehen, vielseitige Anregungen zu erhalten und natürlich ein Raum, sich mit anderen Gleichgesinnten zu vernetzen.“ [Karoline Feulner in: Feulner (Bearb.): Blauer Aufbruch 2023, S. 30.]

Von besonderer Bedeutung für die Kunstgeschichte ist die von F. arrangierte Ausstellung „Neuexpressionisten“, die am 11.12.1952 in der Zimmergalerie eröffnet wurde. Sie gilt als die Geburtsstunde des deutschen Informel. In seiner Eröffnungsrede wies Leo Maria Faerber ausdrücklich auf das vorangestellte „Neu“ als Abgrenzung zum klassischen Expressionismus hin. René Hinds (1912-1972), selbst Künstler, jedoch nicht Teilnehmer der Ausstellung, prägte in seinem Prosagedicht für die beteiligten Künstler Heinz Kreutz, Bernard Schultze, Otto Greis und Karl Otto Götz den Begriff „Quadriga“, unter dem sie bekannt und international berühmt wurden. In der Folge entwickelte sich die Zimmergalerie rasch zum wichtigen Ort für diese moderne Stilrichtung, die nicht immer und überall in der Nachkriegsgesellschaft auf Wohlgefallen stieß.

1954 zog F. mit der Zimmergalerie in das Dachgeschoss des Hauses Vilbeler Straße 29 in der Innenstadt um. Wenn der Platz dort nicht ausreichte, wich er mit den Ausstellungen der „Ffter Gruppe“ (d. h. Ffter Künstlern, die sich der gegenstandslosen Kunst widmeten) in den Schwanensaal des Römers oder ins Karmeliterkloster aus. Nachdem der Eigentümer des Hauses in der Vilbeler Straße Eigenbedarf angemeldet hatte, wurde die Zimmergalerie 1961 geschlossen, was jedoch nicht ausschließlich auf das Raumproblem zurückzuführen war. F. war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr der Einzige, der sich für das Informel einsetzte, auch wenn seine besondere Zuneigung immer dieser Kunstrichtung galt. Um 1960 kam mit „Zero“ eine völlig neue künstlerische Bewegung auf. Das Informel, ehemals provokativ und fordernd, wurde nach der II. documenta 1959 allgemein anerkannt und für den Kunsthandel interessant. F. dagegen hatte – als Angestellter einer Ersatzkasse im Hauptberuf – seine Aktivitäten mit eigenen Mitteln finanziert, ohne daran materiell zu profitieren.

F., der auch die eigene künstlerische Tätigkeit nie aufgab, leistete als „nebenberuflicher“ Galerist in den 1950er Jahren wichtige Pionierarbeit für die Entwicklung der modernen Kunst in Deutschland. Allein auf der II. documenta 1959 waren 25 Künstler der von ihm initiierten und geleiteten „Zimmergalerie Franck“ vertreten. F. hat in uneigennütziger Weise zahlreichen Künstlern und Künstlerinnen zum Start und zu internationaler Bekanntheit verholfen. Darüber hinaus war seine Ffter Galerie ein Treffpunkt kulturell interessierter Bürger und Bürgerinnen, die dort auch mit neuer Musik, besonders Jazz, neuen Filmen und Kunstreferaten konfrontiert wurden. F. hat dadurch der Ffter und der deutschen Kunstszene wesentliche Impulse vermittelt.

1979 Bundesverdienstkreuz am Bande.

F. wuchs in (Berlin-)Charlottenburg auf. Bereits als Schüler interessierte er sich für Kunst. Mit Einverständnis des Vaters verließ er vorzeitig das Gymnasium, um eine private Kunstschule zu besuchen. Hier konnte er seine Vorstellungen von Kunst nicht realisieren und kehrte nach einem halben Jahr ans Gymnasium zurück. Nach dem Abschlussexamen begann er neben der künstlerischen Tätigkeit eine kaufmännische Ausbildung. 1926, nach dem Tod des Vaters, arbeitete F. als freier Maler, konnte aber seine Existenz nur mit der Unterstützung von Freunden sichern. Seine wirtschaftliche Lage verbesserte sich, als er eine Aushilfsstelle bei einer Krankenkasse annahm. 1937 trat er in die NSDAP ein; da er sich nicht weiter in der Partei engagierte, wurde er 1948 bei der Entnazifizierung von der Spruchkammer in die Gruppe 4 (Mitläufer) eingestuft. Im Zweiten Weltkrieg war F. von 1940 bis 1945 zum Kriegsdienst in Polen, Holland, Belgien und Frankreich eingezogen.

Nach dem Krieg kehrte F. nicht mehr nach Berlin zurück, sondern wohnte zunächst in Königstein im Taunus und zog dann nach Ffm. Hier intensivierte er seine Kontakte zur Kunstszene. Bei F. kristallisierte sich bald ein starkes Interesse für die Gegenstandslosigkeit heraus, insbesondere die gestische Malerei, die später im Tachismus und Informel aufging. Sein Engagement für die neue expressive Abstraktion begründete F. rückblickend mit einem emotionalen Berührtsein. Auch angesichts der desolaten Situation für Kunst in den frühen Nachkriegsjahren wollte er einen eigenen Ausstellungsort etablieren. So bot er einer Gruppe von zehn bis 15 Künstlern und Künstlerinnen seine Zweizimmerwohnung in der Böhmerstraße 7 im Ffter Westend zum Ausstellen ihrer Arbeiten an. Die erste Ausstellung in F.s Wohnung eröffnete am 24.6.1949. Gezeigt wurden Arbeiten von Georg Heck, Heinz Kreutz, Erich Martin, Siegfried Reich an der Stolpe, Louise Rösler, Hans-Christoph Schmolck, Bernard Schultze. Veranstaltungslisten weisen Leo Maria Faerber (1900-1962), Kulturredakteur beim Hessischen Rundfunk, als Eröffnungsredner aus.

Mit dieser ersten Ausstellung 1949 war die „Zimmergalerie Franck“ gegründet. Deren Tätigkeit umriss das Manifest für den „Kreis moderner Maler“ von Siegfried Reich an der Stolpe von 1949: „Die Zimmergalerie wird neben den Ausstellungen auch Vorträge, Diskussionen, Zusammenkünfte, literarische und musikalische Veranstaltungen und Veröffentlichungen bringen, die die Beziehung zur modernen Malerei aufzeigen.“ Weiterhin führte das Manifest aus: „Die Zimmergalerie sieht ihre Aufgabe in der Förderung und Erweiterung der Beziehung vom Künstler zum Publikum, zum Kritiker, zum Kunstwissenschaftler, zum Verleger und zu den Galerien.“ Es folgten zahlreiche Veranstaltungen: in den ersten zehn (von zwölf) Jahren des Bestehens der Galerie insgesamt 121 weitere Ausstellungen mit 127 in- und ausländischen Künstlern und Künstlerinnen sowie Lese- und Diskussionsabende, wie etwa der Jour fixe am Donnerstag. „Seine [d. i. F.s] Galerie war (…) ein Ort inhaltlichen Austauschs, ein Treffpunkt der Avantgardekünstler; zusammenfassend: eine der wenigen Möglichkeiten, neue Kunst aus beispielsweise der neuen Pariser informellen Szene zu sehen, vielseitige Anregungen zu erhalten und natürlich ein Raum, sich mit anderen Gleichgesinnten zu vernetzen.“ [Karoline Feulner in: Feulner (Bearb.): Blauer Aufbruch 2023, S. 30.]

Von besonderer Bedeutung für die Kunstgeschichte ist die von F. arrangierte Ausstellung „Neuexpressionisten“, die am 11.12.1952 in der Zimmergalerie eröffnet wurde. Sie gilt als die Geburtsstunde des deutschen Informel. In seiner Eröffnungsrede wies Leo Maria Faerber ausdrücklich auf das vorangestellte „Neu“ als Abgrenzung zum klassischen Expressionismus hin. René Hinds (1912-1972), selbst Künstler, jedoch nicht Teilnehmer der Ausstellung, prägte in seinem Prosagedicht für die beteiligten Künstler Heinz Kreutz, Bernard Schultze, Otto Greis und Karl Otto Götz den Begriff „Quadriga“, unter dem sie bekannt und international berühmt wurden. In der Folge entwickelte sich die Zimmergalerie rasch zum wichtigen Ort für diese moderne Stilrichtung, die nicht immer und überall in der Nachkriegsgesellschaft auf Wohlgefallen stieß.

1954 zog F. mit der Zimmergalerie in das Dachgeschoss des Hauses Vilbeler Straße 29 in der Innenstadt um. Wenn der Platz dort nicht ausreichte, wich er mit den Ausstellungen der „Ffter Gruppe“ (d. h. Ffter Künstlern, die sich der gegenstandslosen Kunst widmeten) in den Schwanensaal des Römers oder ins Karmeliterkloster aus. Nachdem der Eigentümer des Hauses in der Vilbeler Straße Eigenbedarf angemeldet hatte, wurde die Zimmergalerie 1961 geschlossen, was jedoch nicht ausschließlich auf das Raumproblem zurückzuführen war. F. war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr der Einzige, der sich für das Informel einsetzte, auch wenn seine besondere Zuneigung immer dieser Kunstrichtung galt. Um 1960 kam mit „Zero“ eine völlig neue künstlerische Bewegung auf. Das Informel, ehemals provokativ und fordernd, wurde nach der II. documenta 1959 allgemein anerkannt und für den Kunsthandel interessant. F. dagegen hatte – als Angestellter einer Ersatzkasse im Hauptberuf – seine Aktivitäten mit eigenen Mitteln finanziert, ohne daran materiell zu profitieren.

F., der auch die eigene künstlerische Tätigkeit nie aufgab, leistete als „nebenberuflicher“ Galerist in den 1950er Jahren wichtige Pionierarbeit für die Entwicklung der modernen Kunst in Deutschland. Allein auf der II. documenta 1959 waren 25 Künstler der von ihm initiierten und geleiteten „Zimmergalerie Franck“ vertreten. F. hat in uneigennütziger Weise zahlreichen Künstlern und Künstlerinnen zum Start und zu internationaler Bekanntheit verholfen. Darüber hinaus war seine Ffter Galerie ein Treffpunkt kulturell interessierter Bürger und Bürgerinnen, die dort auch mit neuer Musik, besonders Jazz, neuen Filmen und Kunstreferaten konfrontiert wurden. F. hat dadurch der Ffter und der deutschen Kunstszene wesentliche Impulse vermittelt.

1979 Bundesverdienstkreuz am Bande.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Edeltraut Damerow/Viola Hildebrand-Schat/Bernd Sander.

Literatur: Deutsche Universitäts-Zeitung (DUZ). Das Hochschulmagazin. [Titel von 1969 bis 1981: Die Deutsche Universitätszeitung vereinigt mit Hochschuldienst. Titel von 1984 bis 1987: DUZ. Universitäts-Zeitung.] Jg. 4-52. Göttingen u. a. 1949-96.Thimme, Jürgen: Funktionen des Kunsthandels. Das Gesicht der Deutschen Privatgalerien. Eine Umfrage. In: Dt. Universitäts-Zeitung (DUZ) 8 (1953), H. 20 (26.10.1953), S. 12-15 u. H. 21 (8.11.1953), S. 12-14. | Feulner, Karoline (Bearb.): Blauer Aufbruch. Informelle Malerei der Künstler der Quadriga nach 1945. Hg. v. d. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesmuseum Mainz. [Katalog zur Ausstellung im Landesmuseum Mainz, 28.10.2023-4.2.2024.] Dresden [2023].Feulner (Bearb.): Blauer Aufbruch 2023, S. 30f., 38f., 42, 44f. | Hofer, Sigrid (Hg.): Entfesselte Form. Fünfzig Jahre Ffter Quadriga. Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Ffm., 01.10.2002 – 05.01.2003. [Ausstellungskatalog.] Ffm./Basel 2002.Hofer (Hg.): Entfesselte Form 2002, bes. S. 10, 13f., 45, 72f., 117-143, 215-227, 230-241, 249, 265f., 294. | Lauter, Rolf (Hg.): Kunst in Fft. 1945 bis heute. Ffm. 1995.Wettengl, Kurt: Zimmergalerie Franck. In: Lauter (Hg.): Kunst in Fft. 1945 bis heute 1995, S. 432-436. | Leuthäußer, Franziska (Hg.): Café Deutschland. Im Gespräch mit der ersten Kunstszene der BRD. Städel Museum. 2 Bde. Heidelberg/Berlin [2018].Leuthäußer (Hg.): Café Deutschland 2018. | Sediment. Materialien und Forschungen zur Geschichte des Kunstmarkts / Resources for and Studies in the History of the Art Market. [Früherer Untertitel (bis 2018): Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels.] Hg.: Zentralarchiv des Deutschen und Internationalen Kunsthandels; ab 1999: Zentralarchiv des Internationalen Kunsthandels; ab 2019: ZADIK – Zentralarchiv für Deutsche und Internationale Kunstmarktforschung e. V. Bisher 33 Nummern. Bonn u. a. 1994-2024.Jacobs von Renswou, Brigitte: Zimmergalerie Franck, Ffm. In: Sediment 18 (2010), S. 28-41. | Simmat, William E. (Hg.): franck und frei. 1949 – 1959. dokumentation zum zehnjährigen bestehen der zimmergalerie franck. Ffm. 1960.Simmat (Hg.): dokumentation zum zehnjährigen bestehen d. zimmergalerie franck 1960. | Weltkunst. [Das Kunstmagazin der ZEIT.] Bisher 95 Jahrgänge. Berlin, später München, dann Hamburg/Berlin 1930-44 und 1949-2025.Zuschlag, Christoph: Fft. Städel – Entfesselte Form. 50 Jahre Ffter Quadriga. Späte Würdigung. In: Weltkunst 72 (2002), H. 13, S. 2058.

Quellen: Ffter Allgemeine Sonntagszeitung. Ffm. 1990-heute.Hierholzer, Michael: Die Feier der freien Form. Das Gästebuch der „zimmergalerie franck“. In: FAS, 15.9.1996. | Ffter Allgemeine Zeitung. Ffm. 1949-heute.C. v. H. [d. i. Christa von Helmolt]: Der Stall der „Quadriga“. Vor zwanzig Jahren Eröffnung der Zimmergalerie Franck. In: FAZ, 24.6.1968. | Ffter Allgemeine Zeitung. Ffm. 1949-heute.C. v. H. [d. i. Christa von Helmolt]: Ehren für den „zimmergaleristen“. Bundesverdienstkreuz für einen Pionier der Nachkriegszeit. In: FAZ, 14.8.1979. | Film.Film: quadriga – aufbruch in eine neue malerei. Film von Isolde Pech, ca. 45 Min., Bundesrepublik Deutschland 1986. | Ffter Neue Presse. Ffm. 1946-heute.L. S.: Ein Stück Kulturgeschichte. Zehn Jahre Zimmergalerie Franck. In: FNP, 6.6.1959. | Ffter Neue Presse. Ffm. 1946-heute.L. S.: Zimmergalerie ohne Bleibe. Klaus Franck bangt um ein künstlerisches Kleinod. In: FNP, 8.9.1961. | Ffter Neue Presse. Ffm. 1946-heute.jwt [d. i. Jutta W. Thomasius]: Der Zimmer-Galerist Klaus Franck wird 80. In: FNP, 14.4.1986. | Ffter Rundschau. Ffm. 1945-heute.Remszhardt, Godo: Gespräche und Bilder. Abende in der „Zimmergalerie Franck“. In: FR, 19.10.1949. | Ffter Rundschau. Ffm. 1945-heute.Remszhardt, Godo: Aus der Geschichte des Jazz. In: FR, 1.7.1951. | Ffter Rundschau. Ffm. 1945-heute.Remszhardt, Godo: Linie und Leistung eines Kunstfreundes. In: FR, 1.8.1952. | Ffter Rundschau. Ffm. 1945-heute.Remszhardt, Godo: Quadriga malerische Avantgarde. Vier „Neu-Expressionisten“ in der Ffter Zimmergalerie. In: FR, 30.12.1952. | Ffter Rundschau. Ffm. 1945-heute.Remszhardt, Godo: Kunst auf ganz andere Art. In: FR, 23.7.1954. | Ffter Rundschau. Ffm. 1945-heute.cu: Ffter Tachismus. Ehemals in der „zimmergalerie franck“. In: FR, 26.6.1969. | Hessisches Landesarchiv (HLA), Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW).HLA, Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Spruchkammerakten, Best. 520/11 Nr. 11433/1. | Hessisches Landesarchiv (HLA), Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW).HLA, Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Spruchkammerakten, Best. 520/11 Nr. 11433/2. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/7.155. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S3 (mit Kleinschriften, bes. Zeitungsausschnitten, zur Ortsgeschichte).ISG, S3/150 (Zimmergalerie Franck). | Nachlass. Nachlass von Klaus Franck und Archiv der „Zimmergalerie Franck“ in Privatbesitz; darin u. a.: Antrag von Rochus Kowallek an Hilmar Hoffmann auf Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Klaus Franck, 17.7.1977.

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Damerow, Edeltraut/Hildebrand-Schat, Viola/Sander, Bernd: Franck, Klaus. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/6501

Stand des Artikels: 30.3.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 04.2025.