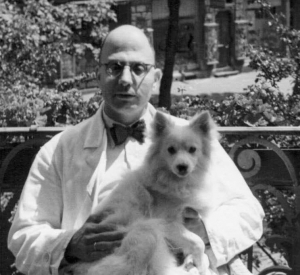

Cahen-Brach, Fritz

Fritz Cahen-Brach

Fotografie.

© Eintracht Frankfurt Museum, Ffm.

Cahen-Brach, Fritz Adolf. Eigentl. Nachname (amtlich bis 1921): Cahen. Späterer Name (in der Emigration seit etwa 1940/41): Fred C. Brock. Dr. med. Arzt. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.* 31.12.1897 Ffm., † 14.4.1989.

Sohn des Arztes Eugen Ernst Cahen (seit 1921: Cahen-Brach, 1863-1942) und dessen Ehefrau Alice Susanna, geb. Bing (1874-1942). Zwei Brüder: Hans Siegfried Cahen (seit 1921: Cahen-Brach, 1897-1943; sein Zwillingsbruder) und Ernst (nach der Emigration in die USA: Ernest) Rudolph Cahen (seit 1921: Cahen-Brach, nach der Emigration in die USA: Brock, 1903-1993). Verheiratet (seit 1930) mit Katharina Helena Wilhelmine, gen. Käthe, C.-B., geb. Schwieker (in der Emigration seit etwa 1940/41: Kate Brock, 1905-1994). Ein Sohn: Steven Brock (* 1943).

Die Eltern sollen noch während C.-B.s Kindheit vom jüdischen zum christlichen Glauben konvertiert sein und ihre Söhne haben taufen lassen. Dafür spricht, dass sich C.-B. später, als er nach der Emigration aus NS-Deutschland in den USA lebte, in der evangelisch-lutherischen Kirche ehrenamtlich engagierte.

Besuch der Vorschule des Wöhler-Realgymnasiums, anschließend des Goethe-Gymnasiums. Ab 1916 Studium der Medizin in Ffm. Unterbrechung des Studiums durch Einsatz im Ersten Weltkrieg, zunächst (August bis Oktober 1917) als Feldartillerist, dann im Sanitätsdienst bei einem Feldlazarett; Ende 1918 nach einem Aufenthalt in einem Heimatlazarett infolge einer Augenverletzung als „kriegsuntauglich“ entlassen. Fortsetzung des Medizinstudiums in Ffm. (1918-19), Göttingen (1919-20), München (1920-21) und, für die beiden letzten klinischen Semester, erneut in Ffm. (1921-22). Im Mai 1922 erstes Staatsexamen. Medizinalpraktikum an den Ffter Universitätskliniken, zuletzt (seit Oktober 1922) an der Universitätskinderklinik. Approbation (1.12.1922) und Promotion mit einem „Beitrag zur Ätiologie der Köhler’schen Erkrankung des 2. (bezw. 3.) Mittelfußköpfchens“ (Dissertation, im Druck 1923) in Ffm. Assistententätigkeit in Ffm. und München. Am 1.10.1924 Niederlassung als praktischer Arzt, auch Kinder- und Sportarzt, in Ffm. mit eigener Praxis in der Rohrbachstraße 59 (lt. Adr. 1925-32), später in der Friedberger Landstraße 127 (lt. Adr. 1933-34) und schließlich in der Friedberger Landstraße 77 (lt. Adr. 1935-38).

Als Mitglied von Eintracht Fft. war C.-B. in den 1920er Jahren ein beliebter Tennisspieler. Mit seinen Vereinskameraden traf er sich zu legendären „Bowleabenden“, die auch in seiner Privatwohnung veranstaltet wurden, wie das Gedicht „Der Maitrunk“ in der Festschrift der Tennisabteilung zum Winterfest 1929 belegt. Seit 1932 leitete C.-B. außerdem als Erster Obmann im Vorstand der Eintracht deren Boxabteilung, weswegen er auch „der Boxerfürst“ genannt wurde. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten musste C.-B. im Zuge der „Gleichschaltung“ der Boxabteilung am 25.4.1933 von seinem Amt als deren Vorsitzender zurücktreten.

Aufgrund des Berufsbeamtengesetzes wurde C.-B. wegen seiner jüdischen Herkunft am 22.6.1933 die Krankenkassenzulassung als Arzt entzogen. Gegen diese Entscheidung, die einem Berufsverbot gleichkam, legte er Einspruch unter Hinweis auf seinen Einsatz als Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg ein. Dem Einspruch wurde am 19.8.1933 zwar stattgegeben, doch hatte C.-B. infolge der mehrwöchigen Zwangspause bereits viele Patienten verloren. Infolge der zunehmenden antisemitischen Hetze lief der Praxisbetrieb immer schlechter, so dass C.-B. ab 1937 auf finanzielle Unterstützung seiner Familie angewiesen war. Seit Anfang 1938 bemühte er sich daher um die Auswanderung für sich und seine Frau, wofür er die erforderliche „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ am 14.11.1938 erhielt. C.-B. reiste am 6.12.1938 nach Holland aus, wohin ihm seine Frau Käthe am 13.1.1939 folgte. Nach der Überfahrt mit dem Schiff kam das Ehepaar am 26.2.1939 in Los Angeles an. Da seine Zeugnisse in den USA nicht anerkannt wurden, musste C.-B. ein einjähriges medizinisches Praktikum (am Cedars of Lebanon Hospital in Los Angeles, 1939/40) absolvieren und sein Examen wiederholen, um die ärztliche Zulassung zu erhalten. Unter dem amerikanisierten Namen Fred C. Brock ließ er sich zu Jahresbeginn 1941 als Arzt mit allgemeinmedizinischer Privatpraxis in Burbank/Kalifornien nieder. Er war u. a. am St. Joseph’s Hospital in Burbank und an der Hollywood Academy of Medicine tätig; außerdem engagierte er sich ehrenamtlich, u. a. als Vorstandsmitglied der Burbank Chamber of Commerce, als Mitglied beim Roten Kreuz und als Vorsitzender eines Vereins, der Freizeitangebote für Kinder aus sozial schwachen Familien organisierte. Nach dem Krieg kehrte das Ehepaar zu Besuch nach Deutschland zurück, aber erst als Fred C. Brock schon im Ruhestand war, kamen er und seine Frau noch einmal für ein paar Tage nach Ffm.

Seit 2015 Stolpersteine für Fritz C.-B. und seine Frau Käthe vor ihrem letzten Ffter Wohnhaus in der Friedberger Landstraße 77, u. a. auf Initiative des Eintracht Fft. Museums.

Die Eltern Eugen und Alice C.-B. kamen 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt ums Leben. Sie waren zusammen mit Anna Luise Dreifuß, geb. Bing (1872-1942), der Schwester von Alice C.-B. und Tante von Fritz C.-B., am 18.8.1942 von Ffm. dorthin deportiert worden; auch die Tante starb in KZ Theresienstadt (27.11.1942). Fritzens Zwillingsbruder Hans C.-B., der als Kaufmann arbeitete, konnte zunächst nach Frankreich fliehen, wurde in der Zeit der deutschen Besatzung im Lager Drancy interniert und von dort am 4.3.1943 in das Vernichtungslager Majdanek deportiert, wo er ermordet wurde. Der jüngste Bruder Ernst C.-B. wurde von der Gestapo verhaftet und gefoltert, konnte dann jedoch ebenfalls in die USA emigrieren und starb 1993 in Philadelphia.

Die Eltern sollen noch während C.-B.s Kindheit vom jüdischen zum christlichen Glauben konvertiert sein und ihre Söhne haben taufen lassen. Dafür spricht, dass sich C.-B. später, als er nach der Emigration aus NS-Deutschland in den USA lebte, in der evangelisch-lutherischen Kirche ehrenamtlich engagierte.

Besuch der Vorschule des Wöhler-Realgymnasiums, anschließend des Goethe-Gymnasiums. Ab 1916 Studium der Medizin in Ffm. Unterbrechung des Studiums durch Einsatz im Ersten Weltkrieg, zunächst (August bis Oktober 1917) als Feldartillerist, dann im Sanitätsdienst bei einem Feldlazarett; Ende 1918 nach einem Aufenthalt in einem Heimatlazarett infolge einer Augenverletzung als „kriegsuntauglich“ entlassen. Fortsetzung des Medizinstudiums in Ffm. (1918-19), Göttingen (1919-20), München (1920-21) und, für die beiden letzten klinischen Semester, erneut in Ffm. (1921-22). Im Mai 1922 erstes Staatsexamen. Medizinalpraktikum an den Ffter Universitätskliniken, zuletzt (seit Oktober 1922) an der Universitätskinderklinik. Approbation (1.12.1922) und Promotion mit einem „Beitrag zur Ätiologie der Köhler’schen Erkrankung des 2. (bezw. 3.) Mittelfußköpfchens“ (Dissertation, im Druck 1923) in Ffm. Assistententätigkeit in Ffm. und München. Am 1.10.1924 Niederlassung als praktischer Arzt, auch Kinder- und Sportarzt, in Ffm. mit eigener Praxis in der Rohrbachstraße 59 (lt. Adr. 1925-32), später in der Friedberger Landstraße 127 (lt. Adr. 1933-34) und schließlich in der Friedberger Landstraße 77 (lt. Adr. 1935-38).

Als Mitglied von Eintracht Fft. war C.-B. in den 1920er Jahren ein beliebter Tennisspieler. Mit seinen Vereinskameraden traf er sich zu legendären „Bowleabenden“, die auch in seiner Privatwohnung veranstaltet wurden, wie das Gedicht „Der Maitrunk“ in der Festschrift der Tennisabteilung zum Winterfest 1929 belegt. Seit 1932 leitete C.-B. außerdem als Erster Obmann im Vorstand der Eintracht deren Boxabteilung, weswegen er auch „der Boxerfürst“ genannt wurde. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten musste C.-B. im Zuge der „Gleichschaltung“ der Boxabteilung am 25.4.1933 von seinem Amt als deren Vorsitzender zurücktreten.

Aufgrund des Berufsbeamtengesetzes wurde C.-B. wegen seiner jüdischen Herkunft am 22.6.1933 die Krankenkassenzulassung als Arzt entzogen. Gegen diese Entscheidung, die einem Berufsverbot gleichkam, legte er Einspruch unter Hinweis auf seinen Einsatz als Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg ein. Dem Einspruch wurde am 19.8.1933 zwar stattgegeben, doch hatte C.-B. infolge der mehrwöchigen Zwangspause bereits viele Patienten verloren. Infolge der zunehmenden antisemitischen Hetze lief der Praxisbetrieb immer schlechter, so dass C.-B. ab 1937 auf finanzielle Unterstützung seiner Familie angewiesen war. Seit Anfang 1938 bemühte er sich daher um die Auswanderung für sich und seine Frau, wofür er die erforderliche „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ am 14.11.1938 erhielt. C.-B. reiste am 6.12.1938 nach Holland aus, wohin ihm seine Frau Käthe am 13.1.1939 folgte. Nach der Überfahrt mit dem Schiff kam das Ehepaar am 26.2.1939 in Los Angeles an. Da seine Zeugnisse in den USA nicht anerkannt wurden, musste C.-B. ein einjähriges medizinisches Praktikum (am Cedars of Lebanon Hospital in Los Angeles, 1939/40) absolvieren und sein Examen wiederholen, um die ärztliche Zulassung zu erhalten. Unter dem amerikanisierten Namen Fred C. Brock ließ er sich zu Jahresbeginn 1941 als Arzt mit allgemeinmedizinischer Privatpraxis in Burbank/Kalifornien nieder. Er war u. a. am St. Joseph’s Hospital in Burbank und an der Hollywood Academy of Medicine tätig; außerdem engagierte er sich ehrenamtlich, u. a. als Vorstandsmitglied der Burbank Chamber of Commerce, als Mitglied beim Roten Kreuz und als Vorsitzender eines Vereins, der Freizeitangebote für Kinder aus sozial schwachen Familien organisierte. Nach dem Krieg kehrte das Ehepaar zu Besuch nach Deutschland zurück, aber erst als Fred C. Brock schon im Ruhestand war, kamen er und seine Frau noch einmal für ein paar Tage nach Ffm.

Seit 2015 Stolpersteine für Fritz C.-B. und seine Frau Käthe vor ihrem letzten Ffter Wohnhaus in der Friedberger Landstraße 77, u. a. auf Initiative des Eintracht Fft. Museums.

Die Eltern Eugen und Alice C.-B. kamen 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt ums Leben. Sie waren zusammen mit Anna Luise Dreifuß, geb. Bing (1872-1942), der Schwester von Alice C.-B. und Tante von Fritz C.-B., am 18.8.1942 von Ffm. dorthin deportiert worden; auch die Tante starb in KZ Theresienstadt (27.11.1942). Fritzens Zwillingsbruder Hans C.-B., der als Kaufmann arbeitete, konnte zunächst nach Frankreich fliehen, wurde in der Zeit der deutschen Besatzung im Lager Drancy interniert und von dort am 4.3.1943 in das Vernichtungslager Majdanek deportiert, wo er ermordet wurde. Der jüngste Bruder Ernst C.-B. wurde von der Gestapo verhaftet und gefoltert, konnte dann jedoch ebenfalls in die USA emigrieren und starb 1993 in Philadelphia.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Sabine Hock.

Lexika: Kallmorgen, Wilhelm: Siebenhundert Jahre Heilkunde in Ffm. Ffm. 1936. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission der Stadt Ffm. XI).Kallmorgen, S. 235.

Literatur: Aigner, Maximilian: Vereinsführer. Vier Funktionäre von Eintracht Fft. im Nationalsozialismus. Göttingen [Copyright 2020]. (Studien zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 4).Aigner: Vereinsführer 2020, S. 44. | 50 Eintrachtler. Hg. v. Eintracht Fft. Museum. Ffm. 2015.Fünfzig Eintrachtler 2015, Bl. 20.

Quellen: Adressbuch der Stadt Ffm., 1832-2003.Adr. 1925, T. I, S. 77; 1932, T. I, S. 95; 1933, T. I, S. 94; 1934, T. I, S. 91; 1935, T. I, S. 93; 1938, T. I, S. 95. | ISG, Bestand Materialsammlungen, 14. Jh.-1994.Materialsammlung Ute Daub. ISG, Materialsammlungen, S6b/131, Nr. 1.

Internet: Stolpersteine in Ffm., Internetdokumentation der Initiative Stolpersteine in Ffm. e. V., Ffm. https://www.stolpersteine-frankfurt.de/media/pages/dokumentation/a93c92e68f-1624115959/doku2015_web.pdf

Hinweis: Initiative Stolpersteine Ffm., 13. Dokumentation 2015, S. 39-41.Stolpersteine in Ffm., 7.2.2022.

GND: 128056452 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Hock, Sabine: Cahen-Brach, Fritz. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/9367

Stand des Artikels: 21.3.2023

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 07.2021.