Elbert, Hedwig

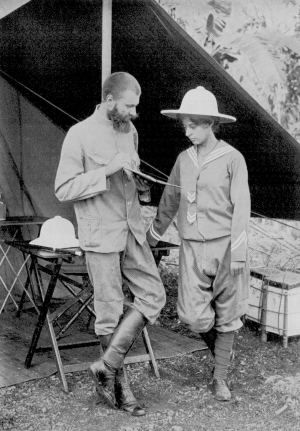

Johannes und Hedwig Elbert während ihrer Expedition auf dem Malaiischen Archipel

Fotografie, aufgenommen vermutlich von dem mitreisenden Assistenten Carl Gründler (1909/10; aus Elbert: Die Sunda-Expedition d. Vereins f. Geographie u. Statistik zu Ffm. 1911/12, Bd. 2, Tafel 1).

© unbekannt. Der Fotograf konnte bisher nicht eindeutig ermittelt werden.

Elbert, Hedwig Elisabeth, auch gen. Hetta, geb. von Grambusch. Forschungsreisende. Sammlerin. Laborassistentin. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.* 5.10.1884 Bohmte, Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 16.2.1960 Darmstadt.

E. wuchs als Tochter eines Finanzbeamten („Rechnungsraths“) aus der kleinadligen Familie von Grambusch im Ruhrgebiet auf. Am 15.2.1909 heiratete sie in Essen-Rüttenscheid Johannes Eugen Wilhelm E. (1878-1915), einen Geologen und Geografen, den der Verein für Geographie und Statistik zu Ffm. mit einer Forschungsexpedition auf die Sundainseln (damals Niederländisch-Indien, heute Indonesien) beauftragt hatte. Johannes E. setzte durch, dass seine Frau ihn dorthin begleiten durfte.

Im April 1909 kam das Ehepaar E. auf den Sundainseln an. Während der Expedition übernahm E. Aufgaben wie das Anbahnen von Kontakten zu malaiischen Frauen und das Anfertigen anthropologischer Fotos von ihnen. Außerdem sammelte sie Ethnografica wie Haushaltsutensilien und Flechtwerk. Ihr dafür gewähltes Vorgehen, das sie ironisierend als „Beutezuge“ [sic!] beschrieb (Elbert: Die Sunda-Expedition d. Vereins f. Geographie u. Statistik zu Ffm. 1911/12, Bd. 1, S. 219), ist von späteren Forschungen als ethisch fragwürdig beurteilt worden [vgl. Friedel/Gliszczynski: Collected. Bought. Looted? In: Journal for Art Market Studies 2 (2018), H. 2, S. 12-14]: E. drang mitunter in Haushalte ein und trotzte den Bewohnerinnen und Bewohnern Dinge ab, die diese eigentlich „nicht hergeben“ wollten, wie sie selbst konstatierte (Elbert: Die Sunda-Expedition d. Vereins f. Geographie u. Statistik zu Ffm. 1911/12, Bd. 1, S. 206). Durch rabiates Insistieren und die Anwesenheit der Kolonialsoldaten, die die Expedition begleiteten, konnten die Forschungsreisenden auch sakrale Gegenstände erwerben, die sonst nicht verkäuflich waren.

Nach der Rückkehr im Mai 1910 übergab das Ehepaar E. rund 1.300 ethnografische Objekte an das städtische Völkermuseum (seit 2010: Weltkulturen Museum) und mehrere Tausend weitere botanische, zoologische und geologische Dinge an andere Ffter Museen. Hedwig und Johannes E. blieben in Ffm. und bezogen eine Wohnung im Westend. Hedwig E. unterstützte ihren Mann beim Verfassen und Redigieren des Expeditionsberichts, der 1911 und 1912 in zwei Bänden erschien.

1913 wurde Johannes E. vom Reichskolonialamt mit einer Forschungsexpedition nach „Neukamerun“ beauftragt. Das zuvor französisch kontrollierte Gebiet war 1911 in die deutsche Kolonie Kamerun eingegliedert worden und sollte nun auf Vorkommen abbauwürdiger Mineralien hin untersucht werden. Erneut setzte Johannes E. die Mitreise seiner Frau durch. Erweitert um einen Assistenten, einen Gehilfen sowie mehr als 200 Träger und deren Frauen reiste die „Elbert-Kamerun-Expedition“ ab August 1913 für ein Jahr durch die Kolonie. Während Johannes E. geologische Formationen studierte und Gesteinsproben sammelte, legte Hedwig E. eine zoologische Sammlung mit Amphibien, Reptilien, Insekten und anderen Tieren des Kameruner Graslands an. Wie schon auf dem Malaiischen Archipel sammelte sie auch ethnografische Dinge.

Kurz vor dem geplanten Abschluss der Expedition brach der Ersten Weltkrieg aus. Um die Sammlung vor den vorrückenden britischen und französischen Truppen in Sicherheit zu bringen, floh das Ehepaar E. zunächst innerhalb Kameruns und Anfang 1915 dann über die Grenze nach Río Muni, der im Südwesten angrenzenden Kolonie des neutralen Spaniens. Dort erkrankte Johannes E. an der damals unheilbaren Schlafkrankheit. In der Hoffnung auf eine Therapie in Europa reiste das Ehepaar im August 1915 über die Atlantikinsel Fernando Póo nach Spanien, wo Johannes E. am 13.10.1915 in Granada starb.

Nach Stationen in Barcelona und Madrid fand E. im November 1915 eine Möglichkeit, von der spanischen Nordwestküste nach Amsterdam zu fahren und von dort nach Deutschland zurückzukehren. Anfang 1916 zog sie wieder nach Ffm. und lebte zunächst in einer Pension. Ab 1917 berichtete sie in Lichtbildvorträgen von ihren Erlebnissen in Kamerun und in Niederländisch-Indien. In der populärwissenschaftlichen Zeitschrift „Die Umschau“ veröffentlichte sie einen Bericht über die letzte Phase der Kamerun-Expedition und ihre strapaziöse Rückkehr („Das Ende der geologischen Kamerun-Expedition“, 1916), den mehrere Tageszeitungen aufgriffen und mit patriotischem Pathos anreicherten (etwa der Duisburger General-Anzeiger unter dem Titel „Heldenfahrt einer deutschen Frau“, 27.4.1916).

Mit Unterstützung von Hermann Traut fand E. 1919 eine Wohnung in Ffm.-Eschersheim und eine Anstellung als Laborassistentin am Nahrungsmittel-Untersuchungsamt (ab 1922: Universitätsinstitut für Nahrungsmittelchemie). In den 1920er Jahren setzte sie ihre Vortragstätigkeit fort und sprach u. a. vor der Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde in Gießen, vor der Heidelberger Ortsgruppe des Verbands deutscher Schulgeographen und beim Verein für Geographie und Statistik in Ffm. 1930 veröffentlichte sie in der Publikumszeitschrift „Die Gartenlaube“ einen anekdotischen Beitrag über eine Begegnung mit einem Herrscher in Kamerun. Die Vorträge lenkten die Aufmerksamkeit der Journalistin Frieda Teltz auf E. Teltz würdigte die Forschungsreisende 1932 als eine der „weitstrebenden Frauen“, die bedeutende Beiträge zur „Erforschung fremder Erdteile“ erbracht und damit die „Vielseitigkeit weiblicher Forschungstätigkeit“ unter Beweis gestellt hätten. (Frieda Teltz: Opfermutig zu kühnsten Zielen. In: Saale-Zeitung, Beilage „Die Frau“, 12.1.1932, S. 1f.)

Aus der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft sind keine Vortragstätigkeiten von E. überliefert. 1935 verkaufte sie einige Ethnografica aus ihrem Privatbesitz an das Völkermuseum. 1936 wurde E. vom Verein für Geographie und Statistik, der sich unter dem Vorsitz von Walter Behrmann (1882-1955) dem nationalsozialistischen Führerkult verschrieben hatte, zum Ehrenmitglied ernannt. Spätestens ab 1937 lebte E. bei der Familie des inzwischen verstorbenen Hermann Traut in Sachsenhausen. Das Haus wurde bei den Luftangriffen auf die Ffter Innenstadt 1944 vollständig zerstört. Im April 1944 fiel ihr jüngerer Bruder Helmut von Grambusch (1898-1944), der ebenfalls in Ffm. gelebt hatte, an der Westfront. 1957 siedelte E. nach Darmstadt über. Als sie Anfang 1960 ohne direkte Angehörige starb, war sie in der Öffentlichkeit vergessen. Es erschienen weder eine Todesanzeige noch Nachrufe.

Im April 1909 kam das Ehepaar E. auf den Sundainseln an. Während der Expedition übernahm E. Aufgaben wie das Anbahnen von Kontakten zu malaiischen Frauen und das Anfertigen anthropologischer Fotos von ihnen. Außerdem sammelte sie Ethnografica wie Haushaltsutensilien und Flechtwerk. Ihr dafür gewähltes Vorgehen, das sie ironisierend als „Beutezuge“ [sic!] beschrieb (Elbert: Die Sunda-Expedition d. Vereins f. Geographie u. Statistik zu Ffm. 1911/12, Bd. 1, S. 219), ist von späteren Forschungen als ethisch fragwürdig beurteilt worden [vgl. Friedel/Gliszczynski: Collected. Bought. Looted? In: Journal for Art Market Studies 2 (2018), H. 2, S. 12-14]: E. drang mitunter in Haushalte ein und trotzte den Bewohnerinnen und Bewohnern Dinge ab, die diese eigentlich „nicht hergeben“ wollten, wie sie selbst konstatierte (Elbert: Die Sunda-Expedition d. Vereins f. Geographie u. Statistik zu Ffm. 1911/12, Bd. 1, S. 206). Durch rabiates Insistieren und die Anwesenheit der Kolonialsoldaten, die die Expedition begleiteten, konnten die Forschungsreisenden auch sakrale Gegenstände erwerben, die sonst nicht verkäuflich waren.

Nach der Rückkehr im Mai 1910 übergab das Ehepaar E. rund 1.300 ethnografische Objekte an das städtische Völkermuseum (seit 2010: Weltkulturen Museum) und mehrere Tausend weitere botanische, zoologische und geologische Dinge an andere Ffter Museen. Hedwig und Johannes E. blieben in Ffm. und bezogen eine Wohnung im Westend. Hedwig E. unterstützte ihren Mann beim Verfassen und Redigieren des Expeditionsberichts, der 1911 und 1912 in zwei Bänden erschien.

1913 wurde Johannes E. vom Reichskolonialamt mit einer Forschungsexpedition nach „Neukamerun“ beauftragt. Das zuvor französisch kontrollierte Gebiet war 1911 in die deutsche Kolonie Kamerun eingegliedert worden und sollte nun auf Vorkommen abbauwürdiger Mineralien hin untersucht werden. Erneut setzte Johannes E. die Mitreise seiner Frau durch. Erweitert um einen Assistenten, einen Gehilfen sowie mehr als 200 Träger und deren Frauen reiste die „Elbert-Kamerun-Expedition“ ab August 1913 für ein Jahr durch die Kolonie. Während Johannes E. geologische Formationen studierte und Gesteinsproben sammelte, legte Hedwig E. eine zoologische Sammlung mit Amphibien, Reptilien, Insekten und anderen Tieren des Kameruner Graslands an. Wie schon auf dem Malaiischen Archipel sammelte sie auch ethnografische Dinge.

Kurz vor dem geplanten Abschluss der Expedition brach der Ersten Weltkrieg aus. Um die Sammlung vor den vorrückenden britischen und französischen Truppen in Sicherheit zu bringen, floh das Ehepaar E. zunächst innerhalb Kameruns und Anfang 1915 dann über die Grenze nach Río Muni, der im Südwesten angrenzenden Kolonie des neutralen Spaniens. Dort erkrankte Johannes E. an der damals unheilbaren Schlafkrankheit. In der Hoffnung auf eine Therapie in Europa reiste das Ehepaar im August 1915 über die Atlantikinsel Fernando Póo nach Spanien, wo Johannes E. am 13.10.1915 in Granada starb.

Nach Stationen in Barcelona und Madrid fand E. im November 1915 eine Möglichkeit, von der spanischen Nordwestküste nach Amsterdam zu fahren und von dort nach Deutschland zurückzukehren. Anfang 1916 zog sie wieder nach Ffm. und lebte zunächst in einer Pension. Ab 1917 berichtete sie in Lichtbildvorträgen von ihren Erlebnissen in Kamerun und in Niederländisch-Indien. In der populärwissenschaftlichen Zeitschrift „Die Umschau“ veröffentlichte sie einen Bericht über die letzte Phase der Kamerun-Expedition und ihre strapaziöse Rückkehr („Das Ende der geologischen Kamerun-Expedition“, 1916), den mehrere Tageszeitungen aufgriffen und mit patriotischem Pathos anreicherten (etwa der Duisburger General-Anzeiger unter dem Titel „Heldenfahrt einer deutschen Frau“, 27.4.1916).

Mit Unterstützung von Hermann Traut fand E. 1919 eine Wohnung in Ffm.-Eschersheim und eine Anstellung als Laborassistentin am Nahrungsmittel-Untersuchungsamt (ab 1922: Universitätsinstitut für Nahrungsmittelchemie). In den 1920er Jahren setzte sie ihre Vortragstätigkeit fort und sprach u. a. vor der Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde in Gießen, vor der Heidelberger Ortsgruppe des Verbands deutscher Schulgeographen und beim Verein für Geographie und Statistik in Ffm. 1930 veröffentlichte sie in der Publikumszeitschrift „Die Gartenlaube“ einen anekdotischen Beitrag über eine Begegnung mit einem Herrscher in Kamerun. Die Vorträge lenkten die Aufmerksamkeit der Journalistin Frieda Teltz auf E. Teltz würdigte die Forschungsreisende 1932 als eine der „weitstrebenden Frauen“, die bedeutende Beiträge zur „Erforschung fremder Erdteile“ erbracht und damit die „Vielseitigkeit weiblicher Forschungstätigkeit“ unter Beweis gestellt hätten. (Frieda Teltz: Opfermutig zu kühnsten Zielen. In: Saale-Zeitung, Beilage „Die Frau“, 12.1.1932, S. 1f.)

Aus der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft sind keine Vortragstätigkeiten von E. überliefert. 1935 verkaufte sie einige Ethnografica aus ihrem Privatbesitz an das Völkermuseum. 1936 wurde E. vom Verein für Geographie und Statistik, der sich unter dem Vorsitz von Walter Behrmann (1882-1955) dem nationalsozialistischen Führerkult verschrieben hatte, zum Ehrenmitglied ernannt. Spätestens ab 1937 lebte E. bei der Familie des inzwischen verstorbenen Hermann Traut in Sachsenhausen. Das Haus wurde bei den Luftangriffen auf die Ffter Innenstadt 1944 vollständig zerstört. Im April 1944 fiel ihr jüngerer Bruder Helmut von Grambusch (1898-1944), der ebenfalls in Ffm. gelebt hatte, an der Westfront. 1957 siedelte E. nach Darmstadt über. Als sie Anfang 1960 ohne direkte Angehörige starb, war sie in der Öffentlichkeit vergessen. Es erschienen weder eine Todesanzeige noch Nachrufe.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Felix Schürmann.

Literatur: Badische Schulzeitung. Vereinsblatt des Badischen Lehrervereins und Verkündigungsstelle der Fürsorgevereine. 71 Jahrgänge. Bühl u. a. 1860-1933.Verschiedenes. In: Bad. Schulzeitung, 21.1.1928, S. 51. | Benary-Isbert, Margot: Mädchen für alles. Sieben Jahre Sekretärin im Völkermuseum. München 1959. (Benziger Jugendtaschenbücher 17).Benary-Isbert: Mädchen für alles 1959, S. 23, 26, 79-81. | Die Gartenlaube. Illustrirtes Familienblatt. Leipzig, später Berlin 1853-1937.Elbert-vom Grambusch [sic!], Hedwig: Reibuba gewährt eine Audienz. In: Die Gartenlaube 1930, H. 8, S. 164-166. | Die Umschau. [Mit Titelvarianten, u. a.: Die Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Mit wechselnden Untertiteln, u. a.: Forschung, Entwicklung, Technologie. Offizielles Organ der AFI (Arbeitsgemeinschaft Fachinformation).] 86 Jahrgänge. Ffm. 1897-1944 u. 1949-86.Elbert, Hedwig: Das Ende der geologischen Kamerun-Expedition. In: Die Umschau 20 (1916), Nr. 15, S. 281-285. | Elbert, Johannes: Die Sunda-Expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Ffm. Festschrift zur Feier des 75jährigen Bestehens des Vereins. 2 Bde. Ffm. 1911/12.Elbert: Die Sunda-Expedition d. Vereins f. Geographie u. Statistik zu Ffm. 1911/12. | Gley, Werner (Hg.): Die Hundertjahrfeier des Vereins für Geographie und Statistik zu Ffm. am 8. und 9. Dezember 1936. Ffm. 1937. (Ffter Geographische Hefte 11).Behrmann, Walter: Schlußrede des 1. Vorsitzenden. In: Gley (Hg.): Die Hundertjahrfeier d. Vereins f. Geographie u. Statistik zu Ffm. 1937, S. 151-159. | Hartke, Wolfgang (Hg.): Festschrift zur Hundertjahrfeier des Vereins für Geographie und Statistik zu Ffm. 9. Dezember 1836 – 9. Dezember 1936. Ffm. 1936.Behrmann, Walter: Geschichte des Vereins für Geographie und Statistik zu Ffm. in den ersten hundert Jahren seines Bestehens. In: Hartke (Hg.): FS Verein f. Geographie u. Statistik zu Ffm. 1936, S. 1-36. | Journal for art market studies / Forum Kunst und Markt. Bisher 7 Jahrgänge. Berlin 2017-23.Friedel, Julia/Gliszczynski, Vanessa von: Collected. Bought. Looted? Provenance Research at the Weltkulturen Museum in Fft. In: Journal for art market studies 2 (2018), H. 2, S. 1-15. | Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten. Mit Benutzung amtlicher Quellen. Bd. 20-36. Berlin 1907-29.Elbert, Johannes: Berichte über die Kameruner Gouvernements-Expedition des Dr. Johannes Elbert. In: Mitt. aus den dt. Schutzgebieten 33 (1925), H. 2, S. 127-142. | Schürmann, Felix: Fft. und die Kolonialgeschichte. Hg.: Historisches Museum Fft. Ffm. 2024. (Cura 24).Schürmann: Fft. u. die Kolonialgeschichte 2024, bes. S. 54f.

Quellen: Adressbuch der Stadt Ffm., 1832-2003.Adr. 1921, T. I, S. 117 u. T. II, S. 222; 1937, T. I, S. 146 u. T. II, S. 341. | Bundesarchiv (BArch) Berlin.Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Kartei der Verlust- und Grabmeldungen gefallener deutscher Soldaten 1939-45, Sign. B 563-2: G-A 513/0440 (Helmut von Grambusch). | Bundesarchiv (BArch) Berlin.Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Sign. R 1001/3369 [Geologische Expedition nach Neu-Kamerun (Dr. Elbert), Bd. 1]. | Deutsche Lazarett-Zeitung. Mitteilungen über Unterrichtswesen, Berufsberatung und Stellenvermittlung. Hg. v. Ausschuß für Volksvorlesungen, Ffm. 54 Nummern. Ffm. 1916-18.Veranstaltungen des Ausschusses für Volksvorlesungen. In: Dt. Lazarett-Zeitung, 1.3.1917, o. S. | Deutsche Lazarett-Zeitung. Mitteilungen über Unterrichtswesen, Berufsberatung und Stellenvermittlung. Hg. v. Ausschuß für Volksvorlesungen, Ffm. 54 Nummern. Ffm. 1916-18.Veranstaltungen des Ausschusses für Volksvorlesungen. In: Dt. Lazarett-Zeitung, 15.1.1918, o. S. | General-Anzeiger für Duisburg, Ruhrort (Meiderich) und Umgegend. Duisburg 1893-1914. Fortgesetzt u. d. T.: Duisburger General-Anzeiger. Duisburg 1914-66.Heldenfahrt einer deutschen Frau. In: Duisburger General-Anzeiger, 27.4.1916, S. 7. | Gießener Anzeiger. Gießen 1868-1943 u. 1949-heute.Anzeige zur Ankündigung eines Vortrags von Hedwig Elbert in: Gießener Anzeiger, 19.10.1925, S. 8. | Kölnische Zeitung. Köln 1798-1945.Todesanzeige für Johannes Elbert in: Kölnische Zeitung, Nr. 1199, 26.11.1915, Erste Morgen-Ausgabe, [S. 3]. | Frdl. Mitteilungen an d. Verf.Mitteilungen von Martin Murtfeld, 8.10.2024. | Frdl. Mitteilungen an d. Verf.Mitteilungen von Josefine Neef, 25.10.2024. | Privatsammlung Martin Murtfeld.Privatsammlung Martin Murtfeld, Irma Murtfeld: Jugenderinnerungen, Manuskript, ca. 1970, S. 11f. | Saale-Zeitung. Halle/Saale 1873-1933.Teltz, Frieda: Opfermutig zu kühnsten Zielen. In: Saale-Zeitung, Beilage „Die Frau“, 12.1.1932, S. 1f. | Stadtarchiv Darmstadt.Stadtarchiv Darmstadt, Best. 304: Melderegistratur nach 1945, Meldekarte Hedwig Elbert.

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Schürmann, Felix: Elbert, Hedwig. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/14086

Stand des Artikels: 13.2.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 02.2025.