Elbert, Johannes

Johannes Elbert

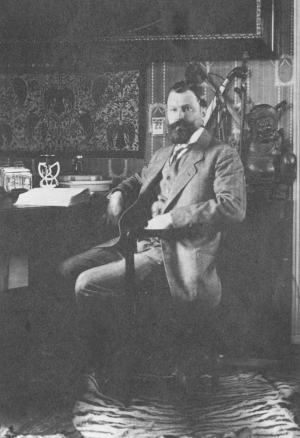

Fotografie von Gustav Rapp oder dessen Atelier (zwischen 1910 und 1913; Ausschnitt; im Besitz des HMF).

© Historisches Museum Frankfurt (Inv.-Nr. C21741).

Elbert, Johannes Eugen Wilhelm. Dr. phil. Geologe. Geograf. Forschungsreisender. Sammler. * 5.1.1878 Coppenbrügge, Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 13.10.1915 Granada.

E. wuchs als Sohn des Generalagenten Georg E. und dessen Ehefrau Josefa, geb. Wiechers, in Coppenbrügge auf. Die Familie zog 1896 nach Münster, wo E. das Realgymnasium und nach dem Abitur 1899 die Königliche Theologische und Philosophische Akademie besuchte, eine Lehranstalt zur Ausbildung von Gymnasiallehrern, Geistlichen und Landärzten. Ab Herbst 1900 studierte E. in Greifswald. Dort wurde er 1903 mit einer Untersuchung zur Entwicklung des Bodenreliefs von Vorpommern, Rügen und angrenzenden Gebieten promoviert, die 1904 und 1906 in zwei Bänden erschien. Bereits ab 1902 lebte E. wieder in Münster. Er veröffentlichte eine Studie über die Altersbestimmung menschlicher Überreste aus dem westfälischen Becken (1904) und erarbeitete von 1904 bis 1905 im Auftrag des Regierungspräsidenten von Stralsund ein Gutachten über die Standfestigkeit des Leuchtturms auf Hiddensee (im Druck 1906).

Im November 1906 reiste E. nach Java, um für knapp ein Jahr in der paläoanthropologischen Ausgrabungsstätte Trinil eine Sammlung fossiler Pflanzen anzulegen. Anfang der 1890er Jahre waren in Trinil rund eine Million Jahre alte Knochenfossilien von Arten entdeckt worden, bei denen es sich um den lange gesuchten Missing Link zwischen Affe und Mensch zu handeln schien. Die Ausgrabungen leiteten zeitweise der deutsche Zoologe Emil Selenka (1842-1902) und nach dessen plötzlichem Tod 1902 seine Witwe Margarethe Lenore Selenka, geb. Heinemann, gesch. Neubürger (1860-1922). Im März 1907 kam E. in Trinil an. Nach nur wenigen Wochen überwarf er sich mit dem technischen Grabungsleiter Fritz Oppenoorth über das Vorgehen beim Abtragen der Gesteinsschichten. Da Lenore Selenka eine Entlassung Oppenoorths ablehnte, kündigte E. vorzeitig und verließ die Ausgrabungsstätte Mitte Juni 1907.

Zurück in Europa, hielt sich E. 1908 in Leiden auf, um im dortigen Reichsherbarium seine Sammlung fossiler Pflanzen zu ordnen. Seine Vorträge und Veröffentlichungen über den kurzen Aufenthalt auf Java trugen ihm die Kritik ein, aus einigen wenigen Funden und zweifelhaften Vorannahmen unzulässig weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen. (Vgl. Selenka/Blanckenhorn: Die Pithecanthropus-Schichten auf Java 1911, S. 8-10, 13, 24, 235, 243, 262f.) E. wies die Vorwürfe zurück und hielt seinen Kritikern falsche Pflanzenbestimmungen, Fehlschlüsse sowie Plagiarismus vor. (Vgl. Johannes Elbert: Die Selenka’sche Trinil-Expedition und ihr Werk. In: Centralblatt f. Mineralogie, Geologie u. Paläontologie 1911, S. 736-741.)

Mit seinen Studien in Java zog E. das Interesse von Bernhard Hagen auf sich, der Anfang 1909 als Vorsitzender des Vereins für Geographie und Statistik zu Ffm. eine Forschungsexpedition auf die Sundainseln des Malaiischen Archipels (damals Niederländisch-Indien, heute Indonesien) vorbereitete. Im Zentrum sollte die Prüfung der These des britischen Forschers Alfred Russel Wallace (1823-1913) stehen, wonach der westliche Teil des Archipels der asiatischen, der östliche hingegen der australischen Flora und Fauna zuzuordnen sei. Hagen trug E. die Leitung des Unterfangens an, der aufgrund seiner Kenntnis der Region sowie seiner geologischen, geografischen, botanischen und zoologischen Expertisen hervorragend geeignet schien. Da Hagen zugleich das städtische Völkermuseum (seit 2010: Weltkulturen Museum) leitete, wies er E. an, auch ethnografische Informationen und Objekte zu sammeln sowie anthropologische Messungen durchzuführen. Zum „gelinden Schreck“ des Vereinsvorstands heiratete E. vier Wochen vor der Abreise und bestand darauf, dass seine Ehefrau Hedwig, geb. von Grambusch, ihn auf der Expedition begleiten dürfe.

Im April 1909 erreichte das Ehepaar E. die Sundainseln. E. erwarb dort Objekte auf unterschiedliche Arten: Auf Märkten, zu denen er lokale Bevölkerungen zusammenrufen ließ, kaufte er Gegenstände, Rohmaterialien und Werkstücke auf. Immer wieder verhandelte und tauschte er mit lokalen Bevölkerungen. Auch erhielt er Geschenke der dortigen Regenten. Dies geschah vor dem Hintergrund der niederländischen Kolonialherrschaft, und teilweise profitierte E. davon, dass niederländische Soldaten, Beamte und Missionare die Expedition begleiteten. Heutige Forschungen beurteilen einige der Erwerbssituationen kritisch. So wandten E. und sein Assistent Carl Gründler nach eigenen Angaben eine „List“ an, um kunstvoll verzierte Grabpfeiler in Buton zu beschaffen: Sie behaupteten gegenüber den Besitzern, die in den Grabpfeilern wohnenden Seelen würden in neue Pfeiler umziehen, deren Anschaffung E. bezahlte.

Die ungewöhnliche Route der Expedition über Lombok nach Südost-Sulawesi, Sumba, Sumbawa, Flores und Wetar war einerseits dem Forschungsauftrag geschuldet, andererseits nahm die niederländische Kolonialregierung Einfluss und ließ die Expedition bislang nicht näher erforschte Gebiete bereisen. Um botanische und zoologische Dinge zu sammeln, war E. oft auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Zur Vermittlung seiner Anliegen stützte er sich auf Dolmetscher und präsentierte lokalen Autoritäten Tierfotografien sowie Filmaufnahmen aus Berlin.

Nach der Rückkehr bezog das Ehepaar E. 1910 in Ffm. eine Wohnung im Westend. Mit Unterstützung seiner Frau arbeitete E. einen Expeditionsbericht aus, der 1911 und 1912 in zwei Bänden erschien. Der Text sollte sowohl Wissenschaftler als auch Laien ansprechen und präsentierte in einem holistischen Anspruch geologische, geografische, botanische, zoologische, ethnografische und anthropologische Befunde. Den ethnografischen Beschreibungen gab E. mehr Raum, als ursprünglich angedacht war, da er die Kultur der Inseln vor einem „bevorstehenden Untergang“ wähnte. Für vor Ort erworbene Objekte führte E. in seinen Aufzeichnungen und dem Expeditionsbericht stets die landessprachliche Bezeichnung an. Mehrere Zehntausend Objekte von den Sundainseln, darunter 16.000 Pflanzen, 10.000 Insekten allein von Lombok, 2.500 Fische sowie 1.300 Ethnografica, überließ E. verschiedenen Ffter Museen. Von den Ethnografica befinden sich noch 1.199 in der Sammlung des Weltkulturen Museums. Die ethnografische Sammlung ist auch aus heutiger Perspektive aufschlussreich, da E. teils Regionen bereiste, zu denen kaum oder gar keine Berichte zu finden sind. Der Verein für Geographie und Statistik zu Ffm. beurteilte die wissenschaftlichen Ergebnisse und den Sammlungsertrag der Expedition als herausragenden Erfolg.

1913 wurde E. vom Reichskolonialamt mit einer Forschungsexpedition nach „Neukamerun“ beauftragt. Mit dem Assistenten Erich Lange (1889-1965) und dem Gehilfen Markus Mailopu sollte er prüfen, ob es in dem erst zwei Jahre zuvor an die deutsche Kolonie Kamerun angegliederten Gebiet abbauwürdige Mineralien gebe. Wie schon auf der Sunda-Expedition begleitete Hedwig E. ihren Mann. Nach der Ankunft in Douala am 22.8.1913 und der Rekrutierung von 219 Trägern in Edéa gelangten die Forschungsreisenden in der ersten Etappe über Yaoundé nach Osten. Auf der zweiten Etappe errichteten sie für ein halbes Jahr ab Dezember 1913 im Hochland von Neukamerun temporäre Quartiere, in denen sie Gesteinsproben sowie botanische, zoologische und ethnografische Dinge aus der Umgebung zusammentrugen. Als geologisch und ethnologisch interessantestes Gebiet beurteilte E. einen Teil des Karre-Gebirges, den er „Kaja-Bergland“ nannte und dessen Bevölkerung inmitten zerklüfteter Gesteinsformationen in Hütten und Höhlen lebte. Von seinen dortigen Studien zu Geologie, Morphologie und Tektonik sowie zur Lebensweise der Berggesellschaft erhoffte er sich wissenschaftliche Anerkennung, zumal die Expedition keine abbauwürdigen Bodenschätze fand, also die in sie gesetzten ökonomischen Erwartungen nicht erfüllte.

Auf der dritten und letzten Etappe marschierte die Expedition ab Juni 1914 über Ngaoundéré nach Garoua, der nördlichsten Siedlung Kameruns mit Schiffsanbindung. Per Flussdampfer wollten die Forschungsreisenden auf dem Benue und dem Niger durch das britisch kontrollierte Nigeria die Küste erreichen, um von dort nach Deutschland zurückzukehren. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs machte den Plan zunichte. Zum Abschirmen der Sammlung vor den britischen und französischen Truppen, die schon wenige Tage nach Kriegsbeginn in die Kolonie vordrangen, floh E. mit seiner Frau und den verbliebenen Trägern nach Süden in die deutsche Festung in Yoko. Als feindliche Einheiten Anfang 1915 auch nach Yoko vorrückten, setzte sich die Gruppe nach Río Muni ab, der im Süden angrenzenden Kolonie des neutralen Spaniens. Dort diagnostizierte ein Missionsarzt bei E. die damals unheilbare Schlafkrankheit. In der Hoffnung auf Therapiefortschritte in Europa fuhr das Ehepaar E. im August und September 1915 unter widrigen Umständen über die Atlantikinsel Fernando Póo nach Spanien. In Granada erlag E. am 13.10.1915 den Folgen der Behandlung mit dem Arsenpräparat Atoxyl, das sein Herz angegriffen hatte.

In den 1920er Jahren gelang es dem Reichsministerium für Wiederaufbau und dem Auswärtigen Amt, den Großteil der in den Kriegswirren verstreuten Expeditionssammlung aus Kamerun in Berlin zusammenzuziehen. Posthum erschien 1926 (mit der Jahresangabe 1925) ein Aufsatz über den Expeditionsverlauf, zusammengestellt aus vorläufigen Berichten E.s. Zu einer Buchveröffentlichung über die Expedition oder Ausstellung der Funde kam es indes nie; anders als die Sunda-Expedition geriet die „Elbert-Kamerun-Expedition“ in Vergessenheit.

Im November 1906 reiste E. nach Java, um für knapp ein Jahr in der paläoanthropologischen Ausgrabungsstätte Trinil eine Sammlung fossiler Pflanzen anzulegen. Anfang der 1890er Jahre waren in Trinil rund eine Million Jahre alte Knochenfossilien von Arten entdeckt worden, bei denen es sich um den lange gesuchten Missing Link zwischen Affe und Mensch zu handeln schien. Die Ausgrabungen leiteten zeitweise der deutsche Zoologe Emil Selenka (1842-1902) und nach dessen plötzlichem Tod 1902 seine Witwe Margarethe Lenore Selenka, geb. Heinemann, gesch. Neubürger (1860-1922). Im März 1907 kam E. in Trinil an. Nach nur wenigen Wochen überwarf er sich mit dem technischen Grabungsleiter Fritz Oppenoorth über das Vorgehen beim Abtragen der Gesteinsschichten. Da Lenore Selenka eine Entlassung Oppenoorths ablehnte, kündigte E. vorzeitig und verließ die Ausgrabungsstätte Mitte Juni 1907.

Zurück in Europa, hielt sich E. 1908 in Leiden auf, um im dortigen Reichsherbarium seine Sammlung fossiler Pflanzen zu ordnen. Seine Vorträge und Veröffentlichungen über den kurzen Aufenthalt auf Java trugen ihm die Kritik ein, aus einigen wenigen Funden und zweifelhaften Vorannahmen unzulässig weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen. (Vgl. Selenka/Blanckenhorn: Die Pithecanthropus-Schichten auf Java 1911, S. 8-10, 13, 24, 235, 243, 262f.) E. wies die Vorwürfe zurück und hielt seinen Kritikern falsche Pflanzenbestimmungen, Fehlschlüsse sowie Plagiarismus vor. (Vgl. Johannes Elbert: Die Selenka’sche Trinil-Expedition und ihr Werk. In: Centralblatt f. Mineralogie, Geologie u. Paläontologie 1911, S. 736-741.)

Mit seinen Studien in Java zog E. das Interesse von Bernhard Hagen auf sich, der Anfang 1909 als Vorsitzender des Vereins für Geographie und Statistik zu Ffm. eine Forschungsexpedition auf die Sundainseln des Malaiischen Archipels (damals Niederländisch-Indien, heute Indonesien) vorbereitete. Im Zentrum sollte die Prüfung der These des britischen Forschers Alfred Russel Wallace (1823-1913) stehen, wonach der westliche Teil des Archipels der asiatischen, der östliche hingegen der australischen Flora und Fauna zuzuordnen sei. Hagen trug E. die Leitung des Unterfangens an, der aufgrund seiner Kenntnis der Region sowie seiner geologischen, geografischen, botanischen und zoologischen Expertisen hervorragend geeignet schien. Da Hagen zugleich das städtische Völkermuseum (seit 2010: Weltkulturen Museum) leitete, wies er E. an, auch ethnografische Informationen und Objekte zu sammeln sowie anthropologische Messungen durchzuführen. Zum „gelinden Schreck“ des Vereinsvorstands heiratete E. vier Wochen vor der Abreise und bestand darauf, dass seine Ehefrau Hedwig, geb. von Grambusch, ihn auf der Expedition begleiten dürfe.

Im April 1909 erreichte das Ehepaar E. die Sundainseln. E. erwarb dort Objekte auf unterschiedliche Arten: Auf Märkten, zu denen er lokale Bevölkerungen zusammenrufen ließ, kaufte er Gegenstände, Rohmaterialien und Werkstücke auf. Immer wieder verhandelte und tauschte er mit lokalen Bevölkerungen. Auch erhielt er Geschenke der dortigen Regenten. Dies geschah vor dem Hintergrund der niederländischen Kolonialherrschaft, und teilweise profitierte E. davon, dass niederländische Soldaten, Beamte und Missionare die Expedition begleiteten. Heutige Forschungen beurteilen einige der Erwerbssituationen kritisch. So wandten E. und sein Assistent Carl Gründler nach eigenen Angaben eine „List“ an, um kunstvoll verzierte Grabpfeiler in Buton zu beschaffen: Sie behaupteten gegenüber den Besitzern, die in den Grabpfeilern wohnenden Seelen würden in neue Pfeiler umziehen, deren Anschaffung E. bezahlte.

Die ungewöhnliche Route der Expedition über Lombok nach Südost-Sulawesi, Sumba, Sumbawa, Flores und Wetar war einerseits dem Forschungsauftrag geschuldet, andererseits nahm die niederländische Kolonialregierung Einfluss und ließ die Expedition bislang nicht näher erforschte Gebiete bereisen. Um botanische und zoologische Dinge zu sammeln, war E. oft auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Zur Vermittlung seiner Anliegen stützte er sich auf Dolmetscher und präsentierte lokalen Autoritäten Tierfotografien sowie Filmaufnahmen aus Berlin.

Nach der Rückkehr bezog das Ehepaar E. 1910 in Ffm. eine Wohnung im Westend. Mit Unterstützung seiner Frau arbeitete E. einen Expeditionsbericht aus, der 1911 und 1912 in zwei Bänden erschien. Der Text sollte sowohl Wissenschaftler als auch Laien ansprechen und präsentierte in einem holistischen Anspruch geologische, geografische, botanische, zoologische, ethnografische und anthropologische Befunde. Den ethnografischen Beschreibungen gab E. mehr Raum, als ursprünglich angedacht war, da er die Kultur der Inseln vor einem „bevorstehenden Untergang“ wähnte. Für vor Ort erworbene Objekte führte E. in seinen Aufzeichnungen und dem Expeditionsbericht stets die landessprachliche Bezeichnung an. Mehrere Zehntausend Objekte von den Sundainseln, darunter 16.000 Pflanzen, 10.000 Insekten allein von Lombok, 2.500 Fische sowie 1.300 Ethnografica, überließ E. verschiedenen Ffter Museen. Von den Ethnografica befinden sich noch 1.199 in der Sammlung des Weltkulturen Museums. Die ethnografische Sammlung ist auch aus heutiger Perspektive aufschlussreich, da E. teils Regionen bereiste, zu denen kaum oder gar keine Berichte zu finden sind. Der Verein für Geographie und Statistik zu Ffm. beurteilte die wissenschaftlichen Ergebnisse und den Sammlungsertrag der Expedition als herausragenden Erfolg.

1913 wurde E. vom Reichskolonialamt mit einer Forschungsexpedition nach „Neukamerun“ beauftragt. Mit dem Assistenten Erich Lange (1889-1965) und dem Gehilfen Markus Mailopu sollte er prüfen, ob es in dem erst zwei Jahre zuvor an die deutsche Kolonie Kamerun angegliederten Gebiet abbauwürdige Mineralien gebe. Wie schon auf der Sunda-Expedition begleitete Hedwig E. ihren Mann. Nach der Ankunft in Douala am 22.8.1913 und der Rekrutierung von 219 Trägern in Edéa gelangten die Forschungsreisenden in der ersten Etappe über Yaoundé nach Osten. Auf der zweiten Etappe errichteten sie für ein halbes Jahr ab Dezember 1913 im Hochland von Neukamerun temporäre Quartiere, in denen sie Gesteinsproben sowie botanische, zoologische und ethnografische Dinge aus der Umgebung zusammentrugen. Als geologisch und ethnologisch interessantestes Gebiet beurteilte E. einen Teil des Karre-Gebirges, den er „Kaja-Bergland“ nannte und dessen Bevölkerung inmitten zerklüfteter Gesteinsformationen in Hütten und Höhlen lebte. Von seinen dortigen Studien zu Geologie, Morphologie und Tektonik sowie zur Lebensweise der Berggesellschaft erhoffte er sich wissenschaftliche Anerkennung, zumal die Expedition keine abbauwürdigen Bodenschätze fand, also die in sie gesetzten ökonomischen Erwartungen nicht erfüllte.

Auf der dritten und letzten Etappe marschierte die Expedition ab Juni 1914 über Ngaoundéré nach Garoua, der nördlichsten Siedlung Kameruns mit Schiffsanbindung. Per Flussdampfer wollten die Forschungsreisenden auf dem Benue und dem Niger durch das britisch kontrollierte Nigeria die Küste erreichen, um von dort nach Deutschland zurückzukehren. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs machte den Plan zunichte. Zum Abschirmen der Sammlung vor den britischen und französischen Truppen, die schon wenige Tage nach Kriegsbeginn in die Kolonie vordrangen, floh E. mit seiner Frau und den verbliebenen Trägern nach Süden in die deutsche Festung in Yoko. Als feindliche Einheiten Anfang 1915 auch nach Yoko vorrückten, setzte sich die Gruppe nach Río Muni ab, der im Süden angrenzenden Kolonie des neutralen Spaniens. Dort diagnostizierte ein Missionsarzt bei E. die damals unheilbare Schlafkrankheit. In der Hoffnung auf Therapiefortschritte in Europa fuhr das Ehepaar E. im August und September 1915 unter widrigen Umständen über die Atlantikinsel Fernando Póo nach Spanien. In Granada erlag E. am 13.10.1915 den Folgen der Behandlung mit dem Arsenpräparat Atoxyl, das sein Herz angegriffen hatte.

In den 1920er Jahren gelang es dem Reichsministerium für Wiederaufbau und dem Auswärtigen Amt, den Großteil der in den Kriegswirren verstreuten Expeditionssammlung aus Kamerun in Berlin zusammenzuziehen. Posthum erschien 1926 (mit der Jahresangabe 1925) ein Aufsatz über den Expeditionsverlauf, zusammengestellt aus vorläufigen Berichten E.s. Zu einer Buchveröffentlichung über die Expedition oder Ausstellung der Funde kam es indes nie; anders als die Sunda-Expedition geriet die „Elbert-Kamerun-Expedition“ in Vergessenheit.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Felix Schürmann/Vanessa von Gliszczynski.

Lexika: Neue Deutsche Biographie. Hg. v. d. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 28 Bde. Berlin 1953-2024. Fortgesetzt ab 2020 als: NDB-online (www.deutsche-biographie.de/ndbonline).Otto Maull in: NDB 4 (1959), S. 435f. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 130.

Literatur: Benary-Isbert, Margot: Mädchen für alles. Sieben Jahre Sekretärin im Völkermuseum. München 1959. (Benziger Jugendtaschenbücher 17).Benary-Isbert: Mädchen für alles 1959, S. 23, 26, 79-81. | Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. 25 Jahrgänge. Stuttgart 1900-24.Elbert, Johannes: Die Selenka’sche Trinil-Expedition und ihr Werk. In: Centralblatt f. Mineralogie, Geologie u. Paläontologie 1911, S. 736-741. | Die Umschau. [Mit Titelvarianten, u. a.: Die Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Mit wechselnden Untertiteln, u. a.: Forschung, Entwicklung, Technologie. Offizielles Organ der AFI (Arbeitsgemeinschaft Fachinformation).] 86 Jahrgänge. Ffm. 1897-1944 u. 1949-86.Elbert, Johannes: Auf der Suche nach dem Urmenschen auf Java. In: Die Umschau 13 (1909), Nr. 8, S. 45-52. | Die Umschau. [Mit Titelvarianten, u. a.: Die Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Mit wechselnden Untertiteln, u. a.: Forschung, Entwicklung, Technologie. Offizielles Organ der AFI (Arbeitsgemeinschaft Fachinformation).] 86 Jahrgänge. Ffm. 1897-1944 u. 1949-86.Elbert, Hedwig: Das Ende der geologischen Kamerun-Expedition. In: Die Umschau 20 (1916), Nr. 15, S. 281-285. | Elbert, Johannes: Die Entwicklung des Bodenreliefs von Vorpommern und Rügen sowie den angrenzenden Gebieten der Uckermark und Mecklenburgs während der letzten diluvialen Vereisung. Diss. Greifswald 1903.Elbert: Die Entwicklung d. Bodenreliefs von Vorpommern u. Rügen sowie den angrenzenden Gebieten d. Uckermark u. Mecklenburgs während der letzten diluvialen Vereisung 1903; Dissertation, darin: Lebenslauf von Johannes Elbert im Anhang. Druckausgabe: 2 Bde. Greifswald 1904/06. | Elbert, Johannes: Die Sunda-Expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Ffm. Festschrift zur Feier des 75jährigen Bestehens des Vereins. 2 Bde. Ffm. 1911/12.Elbert: Die Sunda-Expedition d. Vereins f. Geographie u. Statistik zu Ffm. 1911/12. | Elbert, Johannes: Über die Standfestigkeit des Leuchtturms auf Hiddensee. Greifswald 1906.Elbert: Über die Standfestigkeit d. Leuchtturms auf Hiddensee 1906. | Hartke, Wolfgang (Hg.): Festschrift zur Hundertjahrfeier des Vereins für Geographie und Statistik zu Ffm. 9. Dezember 1836 – 9. Dezember 1936. Ffm. 1936.Behrmann, Walter: Geschichte des Vereins für Geographie und Statistik zu Ffm. in den ersten hundert Jahren seines Bestehens. In: Hartke (Hg.): FS Verein f. Geographie u. Statistik zu Ffm. 1936, S. 1-36. | Korrespondenz-Blatt [bis 1905: Correspondenz-Blatt] der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 52 Jahrgänge. Braunschweig u. a. 1870-1923.Elbert, Johannes: Über die Altersbestimmung menschlicher Reste aus der Ebene des westfälischen Beckens. In: Korrespondenz-Blatt d. Dt. Gesellschaft f. Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte 35 (1904), S. 106-114. | Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten. Mit Benutzung amtlicher Quellen. Bd. 20-36. Berlin 1907-29.Elbert, Johannes: Berichte über die Kameruner Gouvernements-Expedition des Dr. Johannes Elbert. In: Mitt. aus den dt. Schutzgebieten 33 (1925), H. 2, S. 127-142. | Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Originalarbeiten und Referate. [Ab 1923: Referate.] Stuttgart 1863-1925. Dazu 51 Beilagebände. Stuttgart 1880/81-1925. Fortgesetzt ab 1925 unter Aufteilung in die Abteilungen A: Kristallographie, Mineralogie, Petrographie / B: Geologie, Paläontologie. Referate (in weiteren Unterteilungen). Stuttgart 1925-42. Dazu Beilagebände. Stuttgart 1925-42. Außerdem Sonderband. Stuttgart 1926-41. Später Monatshefte und Abhandlungen. Stuttgart 1943-49/50.Elbert, Johannes: Über das Alter der Kendeng-Schichten mit dem Pithecanthropus erectus Dubois. In: Neues Jb. f. Mineralogie, Geologie u. Paläontologie, Beilage 25 (1908), S. 648-662. | Neumayer, Georg: Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen. 2. Aufl. 2 Bde. Berlin 1888.Neumayer: Anleitung zu wissenschaftl. Beobachtungen auf Reisen 1888. | Schürmann, Felix: Fft. und die Kolonialgeschichte. Hg.: Historisches Museum Fft. Ffm. 2024. (Cura 24).Schürmann: Fft. u. die Kolonialgeschichte 2024, bes. S. 54f. | Selenka, Margarethe Lenore/Blanckenhorn, Max: Die Pithecanthropus-Schichten auf Java. Geologische und paläontologische Ergebnisse der Trinil-Expedition (1907 und 1908). Leipzig 1911.Selenka/Blanckenhorn: Die Pithecanthropus-Schichten auf Java 1911.

Quellen: Bundesarchiv (BArch) Berlin.Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Sign. R 1001/3369 [Geologische Expedition nach Neu-Kamerun (Dr. Elbert), Bd. 1]; darin u. a. Johannes Elbert: Vorläufiger geologischer Reisebericht der Elbert-Kamerun-Expedition, 20.2.1914. | Bundesarchiv (BArch) Berlin.Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Sign. R 1001/3370 [Geologische Expedition nach Neu-Kamerun (Dr. Elbert), Bd. 2]. | ISG, Archiv der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 1511-2016.ISG, Archiv der SGN, Best. V176 Nr. 228 (Unterstützung der Sunda-Expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Ffm., 1909-12). | Kleine Presse. Stadtanzeiger und Fremdenblatt. Ffm. 1885-1922.Dr. Johannes Elbert. Nachruf in: KP, Nr. 276, 25.11.1915, S. 4 (mit Porträtzeichnung). | Kölnische Zeitung. Köln 1798-1945.Todesanzeige für Johannes Elbert in: Kölnische Zeitung, Nr. 1199, 26.11.1915, Erste Morgen-Ausgabe, [S. 3].

GND: 137316534 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Schürmann, Felix/von, Vanessa: Elbert, Johannes. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/14159

Stand des Artikels: 9.4.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 04.2025.