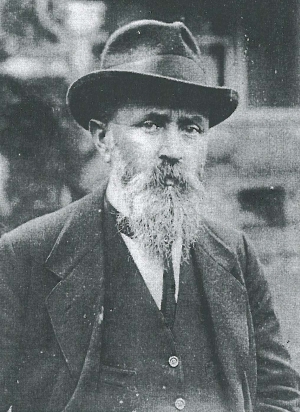

Heicke, Carl

Städtischer Gartenbaudirektor von 1902 bis 1912.

Carl Heicke

Fotografie.

© Grünflächenamt der Stadt Ffm.

Heicke, Carl Christian Hans. Gartenbauarchitekt. * 2.9.1862 Kassel, Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 1.2.1938 Ffm.

1881 Volontariat in der Hofgärtnerei der Karlsaue in Kassel. 1882 gärtnerische Lehre bei Obergärtner Franz Hohm in Gelnhausen. 1884 Ausbildung am Pomologischen Institut in Proskau/Schlesien. 1885 Tätigkeit in der Baumschule der Gebr. Siesmayer in Vilbel. 1886 Militärdienst. 1887 Anstellung bei Gartenarchitekt Karl Jancke in Aachen. 1888 Übertritt in die Gartenverwaltung der Stadt Aachen. Dort seit 1892 Obergärtner, von 1899 bis 1902 Garteninspektor.

Von Adickes wurde H. 1902 als Gartendirektor nach Ffm. berufen, wo er sich intensiv mit der Anlage eines Grünsystems in der Stadt befasste. Schöpfer des Ostparks (eröffnet zunächst mit einem Teilgebiet am Teich im Winter 1908, dann mit den Spielwiesen ab 1909, in der Ausführung vollendet 1911) mit Hauptschulgarten und des Huthparks (1910-12), die als „zweckmäßige und schöne“ Landschafts- und Volksparks mit Spiel- und Liegewiesen den von H. vertretenen neuen Stil in der Gartengestaltung zum Ausdruck brachten. Daneben wurden unter H.s Leitung zahlreiche weitere Grünanlagen (u. a. Hohenzollernplatz, heute: Friedrich-Ebert-Anlage, 1905), Alleen und Plätze in der Stadt sowie Friedhöfe in den Vororten (u. a. Oberräder Waldfriedhof, 1914) angelegt. Die Erweiterung des Hauptfriedhofs und des Festhallengeländes (Messe- und Ausstellungspark) waren sein Werk. 1912 schied H. aus städtischen Diensten aus. Bis 1913 war er Teilhaber der Gartenbaufirma Hohm und H. in Gelnhausen und Ffm. Ab 1914 übernahm er die Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst mit Sitz in Ffm.

Seit 1908 Mitglied im Deutschen Werkbund. Vorstandsmitglied im 1914 gegründeten Verband Deutscher Gartenarchitekten (VDG).

Von 1906 bis 1929 (mit einer Unterbrechung 1911-14) Schriftleitung der Zeitschrift „Die Gartenkunst“ der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst, einem wesentlichen Forum mit zahlreichen Fachbeiträgen H.s zu Fragen des Berufsstandes, zum Aufgabenspektrum der Gartengestalter, zur Pflanzenverwendung, zum Ausbildungs- und Wettbewerbswesen sowie zur Diskussion sich wandelnder Gestaltungsprinzipien der Reformgartenzeit ab 1900. Empfehlungen zur Pflanzenverwendung gab H. in seinen Publikationen „Die Baumpflanzungen in Straßen der Städte, ihre Vorbereitung und Anordnung“ (1896) sowie „Baum- und Strauchauslese für den deutschen Garten“ (1913).

Seine eigenen Prinzipien der Gartengestaltung beschrieb H. in zahlreichen Fachbeiträgen, u. a. „Die Nachahmung der Natur in der Gartenkunst“ (1906), „Bestrebungen auf dem Gebiete der Gartengestaltung“ (in: Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung, 1907), „Der Garten unter dem Einflusse neuzeitlicher Kunstbestrebungen“ (1908), „Naturalismus oder Kunst?“ (1908), „Reformbestrebungen auf dem Gebiete der Friedhofsanlagen und der Friedhofskunst“ (1909), „Über die Notwendigkeit einer Sichtung der Gehölzbestände unserer Gärten und Parkanlagen“ (1912), „Die Gärtnerinnenfrage – eine ernste Zukunftsfrage“ (1917), „Wandlungen im Schaffen des Gartenarchitekten“ (1920), meist erschienen in „Die Gartenkunst“ (sofern nicht anders vermerkt).

Grabstätte auf dem Ffter Hauptfriedhof (Gewann I 213b).

Carl-H.-Weg am Ostpark.

Von Adickes wurde H. 1902 als Gartendirektor nach Ffm. berufen, wo er sich intensiv mit der Anlage eines Grünsystems in der Stadt befasste. Schöpfer des Ostparks (eröffnet zunächst mit einem Teilgebiet am Teich im Winter 1908, dann mit den Spielwiesen ab 1909, in der Ausführung vollendet 1911) mit Hauptschulgarten und des Huthparks (1910-12), die als „zweckmäßige und schöne“ Landschafts- und Volksparks mit Spiel- und Liegewiesen den von H. vertretenen neuen Stil in der Gartengestaltung zum Ausdruck brachten. Daneben wurden unter H.s Leitung zahlreiche weitere Grünanlagen (u. a. Hohenzollernplatz, heute: Friedrich-Ebert-Anlage, 1905), Alleen und Plätze in der Stadt sowie Friedhöfe in den Vororten (u. a. Oberräder Waldfriedhof, 1914) angelegt. Die Erweiterung des Hauptfriedhofs und des Festhallengeländes (Messe- und Ausstellungspark) waren sein Werk. 1912 schied H. aus städtischen Diensten aus. Bis 1913 war er Teilhaber der Gartenbaufirma Hohm und H. in Gelnhausen und Ffm. Ab 1914 übernahm er die Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst mit Sitz in Ffm.

Seit 1908 Mitglied im Deutschen Werkbund. Vorstandsmitglied im 1914 gegründeten Verband Deutscher Gartenarchitekten (VDG).

Von 1906 bis 1929 (mit einer Unterbrechung 1911-14) Schriftleitung der Zeitschrift „Die Gartenkunst“ der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst, einem wesentlichen Forum mit zahlreichen Fachbeiträgen H.s zu Fragen des Berufsstandes, zum Aufgabenspektrum der Gartengestalter, zur Pflanzenverwendung, zum Ausbildungs- und Wettbewerbswesen sowie zur Diskussion sich wandelnder Gestaltungsprinzipien der Reformgartenzeit ab 1900. Empfehlungen zur Pflanzenverwendung gab H. in seinen Publikationen „Die Baumpflanzungen in Straßen der Städte, ihre Vorbereitung und Anordnung“ (1896) sowie „Baum- und Strauchauslese für den deutschen Garten“ (1913).

Seine eigenen Prinzipien der Gartengestaltung beschrieb H. in zahlreichen Fachbeiträgen, u. a. „Die Nachahmung der Natur in der Gartenkunst“ (1906), „Bestrebungen auf dem Gebiete der Gartengestaltung“ (in: Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung, 1907), „Der Garten unter dem Einflusse neuzeitlicher Kunstbestrebungen“ (1908), „Naturalismus oder Kunst?“ (1908), „Reformbestrebungen auf dem Gebiete der Friedhofsanlagen und der Friedhofskunst“ (1909), „Über die Notwendigkeit einer Sichtung der Gehölzbestände unserer Gärten und Parkanlagen“ (1912), „Die Gärtnerinnenfrage – eine ernste Zukunftsfrage“ (1917), „Wandlungen im Schaffen des Gartenarchitekten“ (1920), meist erschienen in „Die Gartenkunst“ (sofern nicht anders vermerkt).

Grabstätte auf dem Ffter Hauptfriedhof (Gewann I 213b).

Carl-H.-Weg am Ostpark.

Artikel aus: Frankfurter Biographie 1 (1994), S. 311, verfasst von: Sabine Hock (überarbeitete Onlinefassung für das Frankfurter Personenlexikon von Wenzel Bratner).

Literatur: Archiv für Fft.s Geschichte und Kunst. Bisher 78 Bde. Ffm. 1839-2019.Schneider, Ellen: Die Holzhecke beim Oberforsthaus – ein Waldpark als Eingang in den Ffter Stadtwald. In: AFGK 74 (2014): Ffter Parkgeschichten, S. 167f. | Archiv für Fft.s Geschichte und Kunst. Bisher 78 Bde. Ffm. 1839-2019.Zwilling, Jutta: „So etwas schien zunächst undenkbar.“ Fft.s wohl politischste Grünanlage: Der Ostpark. In: AFGK 74 (2014): Ffter Parkgeschichten, S. 178-185, bes. S. 180-182. | Bratner, Wenzel: Carl Heicke (1862-1938) – Anmerkungen zu seinen Schriften und Schöpfungen. Diplomarbeit am Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur der Universität Hannover. Unveröffentlichtes Typoskript. Hannover 2000.Bratner: Carl Heicke 2000. | Die Gartenkunst. 57 Jahrgänge [1-15 (1899-1913) und 27-57 (1914-44)] bzw. bisher 27 Jahrgänge der Neuen Folge. Berlin, später Worms u. a. 1899-1944 bzw. 1989-2015.Heicke, Carl: Der neue Ostpark zu Ffm. In: Die Gartenkunst 12 (1910), S. 127-134. | Die Gartenkunst. 57 Jahrgänge [1-15 (1899-1913) und 27-57 (1914-44)] bzw. bisher 27 Jahrgänge der Neuen Folge. Berlin, später Worms u. a. 1899-1944 bzw. 1989-2015.Zobel, Victor: Ein neuer Volkspark in Ffm. [= Huthpark]. In: Die Gartenkunst 14 (1912), S. 381. | Heinzberger, Martin/Meyer, Petra/Meyer, Thomas: Entwicklung der Gärten und Grünflächen in Ffm. Ffm. 1988. (Kleine Schriften des HMF 38).Heinzberger/Meyer/Meyer: Entwicklung d. Gärten u. Grünflächen 1988, S. 94. | Schiedermair, Ulrike/Setzepfandt, Christian: Die Wiese auf dem Ffter Hauptfriedhof. Neujahrsgruß 2018 (...). Ffm. [Copyright 2017].Schiedermair/Setzepfandt: Die Wiese auf dem Ffter Hauptfriedhof 2018, S. 60f.

Quellen: ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/1.085.

GND: 1051302897 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Hock, Sabine/Bratner, Wenzel: Heicke, Carl. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/2530

Stand des Artikels: 24.7.2015

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 08.2015.