Dönhoff, Marion Gräfin

Friedenspreisträgerin 1971.

Marion Gräfin Dönhoff

Passfoto in ihrem Studierendenausweis der Ffter Universität (1931).

© Universitätsarchiv Frankfurt am Main (UAF Best. 854 Nr. 589).

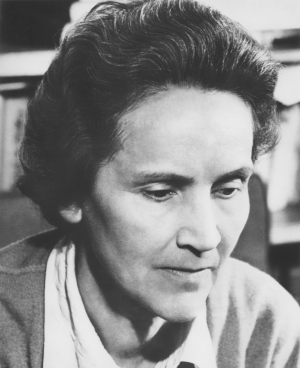

Marion Gräfin Dönhoff

Fotografie von Rosemarie Clausen (um 1971).

Bildquelle: Institut für Stadtgeschichte, Ffm. (Sign. S7P Nr. 2800).

© Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.

Dönhoff, Marion Hedda Ilse Gräfin. Prof. Dr. rer. pol. Dr. h. c. mult. Publizistin. * 2.12.1909 Schloss Friedrichstein/Ostpreußen, † 11.3.2002 Schloss Crottorf bei Friesenhagen/Wildenburger Land.

Aus dem ostpreußischen Zweig eines alten westfälischen Adelsgeschlechts. Jüngstes von acht Kindern des in Ffm. geborenen Diplomaten und Politikers August Karl Graf D. (1845-1920) und dessen Ehefrau Maria, gen. Ria, geb. von Lepel (1869-1940), einer Palastdame der letzten deutschen Kaiserin Auguste Victoria (1858-1921). Enkelin des Diplomaten August Heinrich Hermann Graf D. (1797-1874), der von 1842 bis 1848 preußischer Gesandter am Bundestag in Ffm. war; als kommissarischer Präsidialgesandter bei Ausbruch der Märzrevolution 1848 war er für eine Reform des Deutschen Bundes auf nationaler Basis eingetreten und hatte erfolglos versucht, den preußischen König und die Berliner Regierung dafür zu gewinnen, um die Revolution noch abzufangen.

D. war eine der bedeutendsten Journalistinnen der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland, deren politische Kultur sie maßgeblich prägte. Ihr Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte D. von 1931 bis 1934 in Ffm. Nach einem ersten Semester im Sommer 1931 in Königsberg war sie zum Wintersemester 1931/32 an die Ffter Universität gewechselt. Bei ihrer Immatrikulation am 2.11.1931 gab sie als Berufsziel an, einmal die Verwaltung der D.’schen Familiengüter in Ostpreußen übernehmen zu wollen. Die Wahl des Studienfachs begründete sie rückblickend damit, dass sie angesichts der Weltwirtschaftskrise ab 1929 „einfach mehr (...) von den Zusammenhängen“ habe begreifen wollen, „auch für Friedrichstein“ [d. i. das elterliche Gut]. [Zit. nach Lutz u. a. (Hg.): 100 Jahre starke Frauen a. d. Goethe-Univ. 2014, S. 30.] Die Studentin wohnte als „paying guest“ im Hause der Familie Moritz und Mia von Metzler in der Wiesenhüttenstraße 11; der Hausherr Moritz von Metzler (1869-1935) war seit seiner Jugend mit D.s Mutter befreundet. Zu ihren wichtigsten Lehrern in Ffm. gehörte der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Adolf Löwe (seit 1939: Adolph Lowe; 1893-1995). Zudem fand D. Aufnahme in den Kreis um den Universitätskurator Kurt Riezler, das „Kränzchen“, in dem sich regelmäßig Professoren der Universität zur Diskussion wissenschaftlicher wie tagespolitischer Fragen im Hause Riezler trafen. D. erinnerte sich: „Ich war für sie ‚der Stud.‘[,] und sie waren für mich aufregend interessante Professoren und gleichzeitig ganz einfach ungewöhnlich liebenswerte Menschen. Ich glaube, es amüsierte die gelehrten Herren, einen Menschen vom Land – frisch aus Ostpreußen importiert, durch Herkunft in mancher Weise welterfahren, gleichzeitig aber naiv – in ihren Kreis aufzunehmen.“ (Zit. nach Maaser in: Forschung Fft. 3/2002, S. 96.) Hier lernte sie auch den Historiker Ernst Kantorowicz kennen, dem sie über die Ffter Zeit hinaus freundschaftlich verbunden blieb. Interessiert verfolgte D. die politischen Auseinandersetzungen in der Studentenschaft, die in zwei Lager – Kommunisten und Nationalsozialisten – gespalten war: „Mich zog es zu den Roten“, sagte sie rückblickend, „weil nur sie den Kampf gegen die Nazis ernsthaft und kompromisslos führten.“ (Zit. nach: ebd., S. 97.) Sie habe kommunistische Versammlungen besucht und Flugblätter verteilt. Ihre politische Haltung soll ihr damals den Spitznamen der „roten Gräfin“ eingetragen haben. Für das erste Semester nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, das Sommersemester 1933, beantragte D. ein Urlaubssemester zur Vorbereitung auf das Abschlussexamen. Im Mai 1933 bestand sie die Prüfung zum Diplom-Volkswirt an der Ffter Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und kehrte zunächst auf das elterliche Gut Friedrichstein zurück, um an ihrer in Ffm. begonnenen Dissertation weiterzuarbeiten. Ihre Exmatrikulation von der Ffter Universität zum Ende des Wintersemesters 1933/34 erledigte sie schriftlich, und das Abgangszeugnis vom 2.5.1934 ließ sie sich nach Basel schicken. Dort promovierte sie 1935 bei Edgar Salin (1892-1974) mit einer Arbeit über „Entstehung und Bewirtschaftung eines ostdeutschen Großbetriebes. Die Friedrichsteiner Güter von der Ordenszeit bis zur Bauernbefreiung“ (im Druck 1936) zum Dr. rer. pol. Wie bei ihrem Studienbeginn beabsichtigt, übernahm D. die Verwaltung der in Familienbesitz befindlichen Güter Quittainen (1937/39-45) und Friedrichstein (1939-43) in Ostpreußen. Im Januar 1945 floh sie vor der vorrückenden Roten Armee aus Quittainen nach Westen.

Im Jahr 1971 wurde D., Redakteurin (seit 1946), damalige Chefredakteurin (1968-72) und spätere Herausgeberin (seit 1973) der Wochenzeitung „Die Zeit“, mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. In der Verleihungsurkunde begründete der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Auswahl der Preisträgerin: „Als Publizistin ist Gräfin Dönhoff für eine Politik der Versöhnung eingetreten, für eine Verständigung zwischen allen Nationen in West und Ost. Kritik und Beitrag zur politischen Wirklichkeit nach dem Grundsatz der Demokratie bestimmen ihre Lebensarbeit für die Idee eines Zusammenlebens der Völker ohne Gewalt.“ [Zit. nach: Börsenverein d. Dt. Buchhandels (Hg.): Marion Gräfin Dönhoff. Ansprachen anlässlich d. Verleihung d. Friedenspreises 1971, S. 5.] Vor dem damals hochaktuellen Hintergrund der Neuen Ostpolitik der Bundesrepublik unter Bundeskanzler Willy Brandt (1913-1992), etwas mehr als zehn Monate nach der Unterzeichnung des Warschauer Vertrags und dem Kniefall von Warschau am 7.12.1970, setzte die Vergabe des Friedenspreises an D. ein wichtiges Zeichen. Unmittelbar nach dem Verlust ihrer ostpreußischen Heimat hatte die Journalistin in den ersten Nachkriegsjahren durchaus an eine „Heimholung“ der verlorenen Ostgebiete gedacht, hatte die Oder-Neiße-Grenze zwischen Deutschland und Polen als völkerrechtswidrig bezeichnet und noch 1959 eine Verzichtserklärung der Bundesregierung auf die Ostgebiete kategorisch abgelehnt. Letztlich rang sich D. jedoch zu einer Haltung des Verzichts durch, die sie in ihrem Buch „Namen, die keiner mehr nennt“ (1962) auf die Formel „zu lieben ohne zu besitzen“ brachte, und setzte sich entschlossen für eine Versöhnung zwischen den Staaten des Ostblocks und dem Westen ein. In ihren Leitartikeln unterstützte sie die Neue Ostpolitik der Bundesregierung und befürwortete den Abschluss des Warschauer Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen, der de facto eine Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze bedeutete.

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wurde D. traditionell am Buchmessensonntag, den 17.10.1971, in der Ffter Paulskirche überreicht. Der Festakt zur Verleihung war eher schlicht und sachlich, ohne musikalische Umrahmung, gehalten, wie die FAZ berichtete: „Die Festversammlung – Buchhändler, Verleger, Schriftsteller, Minister, Staatssekretäre, Diplomaten und die Vertreter der Stadt – erhob sich schweigend (...), als die Preisträgerin mit Ministerpräsident Osswald, Oberbürgermeister Möller und Werner E. Stichnote, dem Vorsteher des Börsenvereins, das Auditorium betrat.“ (FAZ, 18.10.1971.) Ansprachen hielten der Börsenvereinsvorsteher Werner E. Stichnote (1908-1994), der auch die Verleihungsurkunde des mit 10.000 Mark dotierten Preises an D. überreichte, und der Ffter Oberbürgermeister Walter Möller. Laudator war der französische Publizist, Politikwissenschaftler und spätere Friedenspreisträger Alfred Grosser (1925-2024), der mit seiner Familie 1933 vor den Nationalsozialisten aus seiner Geburtsstadt Ffm. geflohen war, worauf er sich in seiner Rede ausdrücklich bezog. Er sah sich und D. beide „als Überlebende, die das Wort Rache nicht kennen, die nie das Leiden des Volkes vergessen haben, in dessen Namen mißhandelt und getötet worden ist“, und als „Vertriebene, die hartnäckig gewirkt haben, um Brücken des Verstehens und der Zusammenarbeit zu den Landsleuten der Vertreiber zu schlagen“, und verglich: „Für Sie [d. i. Dönhoff] war es schwerer. Sie waren 1945 erwachsen. Amalienhof, Schönau, Gr. Thierbach, Kl. Thierbach: ‚alle diese schönen Namen, die nun keiner mehr nennt‘, um Ihr persönlichstes Buch zu zitieren, das war wirklich Ihre Heimat. Als achtjähriger Knabe hat man noch keine echte Heimat. Als ich 1947 zum erstenmal wieder nach Frankfurt kam, wurde mir völlig klar, daß es nur mein Geburtsort, nicht meine Heimatstadt war. (...) / Aber für Sie war es auch leichter. Zunächst einmal, weil der Zorn Ihrer Vertreiber leicht zu erklären war. (...) Und dann haben Sie ja nur die Heimat verloren. Sie haben richtig gehört: ich habe wirklich nur gesagt. Die Generation meines Vaters, die 1933 vertrieben wurde, hat damals ihr Vaterland verloren und auch die Möglichkeit, ihre Sprache beizubehalten.“ [Alfred Grosser: Laudatio. Zit. nach: Börsenverein d. Dt. Buchhandels (Hg.): Marion Gräfin Dönhoff. Ansprachen anlässlich d. Verleihung d. Friedenspreises 1971, S. 21f.] Gerade die Selbstüberwindung, die es D. nach dem Verlust der Heimat gekostet habe, sich für Frieden und Versöhnung einzusetzen, mache ihr Wirken „vorbildlich“, weil sie, durch ihre Persönlichkeit wie in ihren Schriften, zeige, dass „man die Ordnung der Welt nicht zum Guten verändern kann, ohne sich selbst verändern zu müssen“. (Alfred Grosser: Laudatio. Zit. nach: ebd., S. 33.)

Zum Abschluss des Festakts hielt D. eine Rede „Zur Konvergenztheorie“, worin sie sich kritisch mit der „Behauptung“ auseinandersetzte, dass „es eine Eigendynamik des industriellen Prozesses gäbe, die dazu führt, daß das östliche und das westliche System sich aufeinander zubewegen“ [Marion Gräfin Dönhoff: Zur Konvergenztheorie. Zit. nach: Börsenverein d. Dt. Buchhandels (Hg.): Marion Gräfin Dönhoff. Ansprachen anlässlich d. Verleihung d. Friedenspreises 1971, S. 40]. Mit dem Blick auf den wenige Monate zuvor geschlossenen (und zum damaligen Zeitpunkt noch nicht vom Bundestag ratifizierten) Warschauer Vertrag zwischen „Ost und West“ ließ D. ihre Rede in der Paulskirche enden: „Mancher wird das [d. i. den Abschluss des Warschauer Vertrags] für den Anfang vom Ende halten. Ich denke, es ist das Ende einer sterilen Epoche, der Anfang eines neuen Kapitels. Dieses Kapitel wird kaum Entspannung heißen (...). Aber vielleicht könnte man es mit ‚Friedens-Umrisse‘ überschreiben: eine Phase, in der man behutsam ein Problem nach dem anderen untersucht, gemeinsame Interessen herausschält, Konflikte entschärft und die Fragen, die unlösbar sind, einstweilen zurückstellt. / Ein solches Vorgehen erfordert viel Geduld und Detailplackerei. (...) Es wird keine heroische Epoche sein, sondern eine Periode mühsamer Kleinarbeit – aber es lohnt sich, dabei mitzumachen.“ (Marion Gräfin Dönhoff: Zur Konvergenztheorie. Zit. nach: ebd., S. 54f.)

Am Montag nach der Friedenspreisverleihung, den 18.10.1971, war D. noch Hauptgast in einer von Eugen Kogon geleiteten Podiumsdiskussion über „Ansätze zu einer Politik der Friedenssicherung“, die Stadtbücherei und Kulturdezernat zur Ffter Buchmesse 1971 im Stadtverordnetensitzungssaal im Römer veranstalteten. Zehn Jahre später, bei der Friedenspreisverleihung 1981 an Lew Kopelew (1912-1997), hielt D. die Laudatio.

Ein Verdienst von D. ist, schon früh und immer wieder an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und an die Akteure des 20. Juli 1944 erinnert zu haben (vgl. ihre Schrift „In Memoriam 20. Juli 1944. Den Freunden zum Gedächtnis“, 1945/46). In den Berichten aus ihrer Erinnerung schilderte sie, dass sie mit Mitgliedern des Kreisauer Kreises in Kontakt gestanden und an den Vorbereitungen des Putschversuchs vom 20. Juli 1944 gegen Adolf Hitler indirekt beteiligt gewesen sei, indem sie etwa Kurierdienste für ihre Freunde übernommen habe. Nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 wurde sie, vermutlich infolge der Denunziation eines Verwandten, des Diplomaten Bogislav Graf von D. Freiherr von Krafft (1881-1961), eines überzeugten Nationalsozialisten und Freundes des ostpreußischen Gauleiters Erich Koch (1896-1986), von der Gestapo verhört, aber wieder freigelassen; ihr Cousin Heinrich Graf Lehndorff (1909-1944) als einer der Hauptbeteiligten am Putschversuch wurde am 4.9.1944 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am selben Tag in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Zu Beginn der 1990er Jahre, infolge der Stauffer-Dönhoff-Kontroverse, die sich an dem von dem Schweizer Historiker Paul Stauffer (1930-2008) verfassten Buch über Carl J. Burckhardt (1991) entzündete, worin Stauffer die Datierung und Authentizität eines Schreibens von Burckhardt als Beleg für D.s (frühe) Tätigkeit im Widerstand gegen das NS-Regime anzweifelte, geriet D. in den Verdacht der „Selbstmythisierung“ zur Widerstandskämpferin (Fritz J. Raddatz). Jüngst hat der Historiker Stephan Malinowski (* 1966) darauf hingewiesen, dass D. durch ihre Schriften das in der Bundesrepublik wirkmächtige Narrativ der Verbindung von Adel und Widerstand in der NS-Zeit („Dönhoffismus“, 2021) wesentlich mitgeschaffen habe, das einer neueren und differenzierteren historischen Betrachtung nicht standhält. Bereits Klaus Harpprecht (1927-2016) hatte in seiner Biographie der Gräfin (2008) angemerkt, dass D. die NS-Vergangenheit ihrer Brüder Dietrich Graf D. (1902-1991) und Christoph Graf D. (1906-1992) verschwiegen und damit nicht anders gehandelt habe als Millionen anderer Bundesbürger.

Buchveröffentlichungen: „Die Bundesrepublik in der Ära Adenauer. Kritik und Perspektiven“ (Auswahl von Artikeln aus der Wochenzeitung „Die Zeit“, 1963), „Reise in ein fernes Land. Bericht über Kultur, Wirtschaft und Politik in der DDR“ (mit Rudolf Walter Leonhardt und Theo Sommer, 1964), „Welt in Bewegung. Berichte aus vier Erdteilen“ (Reiseberichte, 1965, veränderte Neuausgabe u. d. T. „Der Effendi wünscht zu beten. Reisen in die vergangene Fremde“ 1998), „Deutsche Außenpolitik von Adenauer bis Brandt. 25 Jahre miterlebt und kommentiert (...)“ (1970), „Menschen, die wissen, worum es geht. Politische Schicksale 1916-1976“ (1976), „Von Gestern nach Übermorgen. Zur Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ (1981, aktualisierte Neuausgaben u. d. T. „Deutschland deine Kanzler“ 1992 und 1999), „Amerikanische Wechselbäder. Beobachtungen und Kommentare aus vier Jahrzehnten“ (1983), „Weit ist der Weg nach Osten. Berichte und Betrachtungen aus fünf Jahrzehnten“ (1985, erw. u. aktualisierte Ausgabe 1988), „Der südafrikanische Teufelskreis. Reportagen und Analysen aus drei Jahrzehnten“ (1987, erw. Ausgabe 1989), „Gestalten unserer Zeit. Politische Portraits“ (1990, Neuausgabe u. d. T. „Vier Jahrzehnte politischer Begegnungen“ 2001), „Polen und Deutsche. Die schwierige Versöhnung. Betrachtungen aus drei Jahrzehnten“ (1991, erw. Ausgabe 1993), „Weil das Land sich ändern muß. Ein Manifest“ (als Mitverfasserin, 1992), „Weil das Land Versöhnung braucht. Manifest II“ (als Mitverfasserin, 1993), „Im Wartesaal der Geschichte. Vom Kalten Krieg zur Wiedervereinigung. Beiträge und Kommentare aus fünf Jahrzehnten“ (1993), „Zivilisiert den Kapitalismus. Grenzen der Freiheit“ (1997), „Macht und Moral. Was wird aus der Gesellschaft?“ (2000) u. a.

Weitere autobiographische Schriften: „Namen, die keiner mehr nennt. Ostpreußen – Menschen und Geschichte“ (1962), „Kindheit in Ostpreußen“ (1988), „Um der Ehre willen. Erinnerungen an die Freunde vom 20. Juli“ (1994) und „Was mir wichtig war. Letzte Aufzeichnungen und Gespräche“ (hg. v. Haug von Kuenheim und Theo Sommer, 2002).

Briefeditionen: „Ein Leben in Briefen“ (aus dem Nachlass hg. v. Irene Brauer und Friedrich Dönhoff, 2009) sowie Ausgaben der Briefwechsel mit Gerd Bucerius (hg. v. Haug von Kuenheim und Theo Sommer, 2003) und Carl J. Burckhardt (hg. v. Ulrich Schlie, 2008).

Anlässlich von D.s 100. Geburtstag 2009 erschienen eine 10-Euro-Gedenkmünze der Bundesrepublik Deutschland und eine 55-Cent-Sonderbriefmarke der Deutschen Post.

Gräfin-D.-Straße auf dem Riedberg. Der 1992 entdeckte Asteroid (11075) Donhoff [sic!] ist nach D. benannt.

D. war eine der bedeutendsten Journalistinnen der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland, deren politische Kultur sie maßgeblich prägte. Ihr Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte D. von 1931 bis 1934 in Ffm. Nach einem ersten Semester im Sommer 1931 in Königsberg war sie zum Wintersemester 1931/32 an die Ffter Universität gewechselt. Bei ihrer Immatrikulation am 2.11.1931 gab sie als Berufsziel an, einmal die Verwaltung der D.’schen Familiengüter in Ostpreußen übernehmen zu wollen. Die Wahl des Studienfachs begründete sie rückblickend damit, dass sie angesichts der Weltwirtschaftskrise ab 1929 „einfach mehr (...) von den Zusammenhängen“ habe begreifen wollen, „auch für Friedrichstein“ [d. i. das elterliche Gut]. [Zit. nach Lutz u. a. (Hg.): 100 Jahre starke Frauen a. d. Goethe-Univ. 2014, S. 30.] Die Studentin wohnte als „paying guest“ im Hause der Familie Moritz und Mia von Metzler in der Wiesenhüttenstraße 11; der Hausherr Moritz von Metzler (1869-1935) war seit seiner Jugend mit D.s Mutter befreundet. Zu ihren wichtigsten Lehrern in Ffm. gehörte der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Adolf Löwe (seit 1939: Adolph Lowe; 1893-1995). Zudem fand D. Aufnahme in den Kreis um den Universitätskurator Kurt Riezler, das „Kränzchen“, in dem sich regelmäßig Professoren der Universität zur Diskussion wissenschaftlicher wie tagespolitischer Fragen im Hause Riezler trafen. D. erinnerte sich: „Ich war für sie ‚der Stud.‘[,] und sie waren für mich aufregend interessante Professoren und gleichzeitig ganz einfach ungewöhnlich liebenswerte Menschen. Ich glaube, es amüsierte die gelehrten Herren, einen Menschen vom Land – frisch aus Ostpreußen importiert, durch Herkunft in mancher Weise welterfahren, gleichzeitig aber naiv – in ihren Kreis aufzunehmen.“ (Zit. nach Maaser in: Forschung Fft. 3/2002, S. 96.) Hier lernte sie auch den Historiker Ernst Kantorowicz kennen, dem sie über die Ffter Zeit hinaus freundschaftlich verbunden blieb. Interessiert verfolgte D. die politischen Auseinandersetzungen in der Studentenschaft, die in zwei Lager – Kommunisten und Nationalsozialisten – gespalten war: „Mich zog es zu den Roten“, sagte sie rückblickend, „weil nur sie den Kampf gegen die Nazis ernsthaft und kompromisslos führten.“ (Zit. nach: ebd., S. 97.) Sie habe kommunistische Versammlungen besucht und Flugblätter verteilt. Ihre politische Haltung soll ihr damals den Spitznamen der „roten Gräfin“ eingetragen haben. Für das erste Semester nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, das Sommersemester 1933, beantragte D. ein Urlaubssemester zur Vorbereitung auf das Abschlussexamen. Im Mai 1933 bestand sie die Prüfung zum Diplom-Volkswirt an der Ffter Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und kehrte zunächst auf das elterliche Gut Friedrichstein zurück, um an ihrer in Ffm. begonnenen Dissertation weiterzuarbeiten. Ihre Exmatrikulation von der Ffter Universität zum Ende des Wintersemesters 1933/34 erledigte sie schriftlich, und das Abgangszeugnis vom 2.5.1934 ließ sie sich nach Basel schicken. Dort promovierte sie 1935 bei Edgar Salin (1892-1974) mit einer Arbeit über „Entstehung und Bewirtschaftung eines ostdeutschen Großbetriebes. Die Friedrichsteiner Güter von der Ordenszeit bis zur Bauernbefreiung“ (im Druck 1936) zum Dr. rer. pol. Wie bei ihrem Studienbeginn beabsichtigt, übernahm D. die Verwaltung der in Familienbesitz befindlichen Güter Quittainen (1937/39-45) und Friedrichstein (1939-43) in Ostpreußen. Im Januar 1945 floh sie vor der vorrückenden Roten Armee aus Quittainen nach Westen.

Im Jahr 1971 wurde D., Redakteurin (seit 1946), damalige Chefredakteurin (1968-72) und spätere Herausgeberin (seit 1973) der Wochenzeitung „Die Zeit“, mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. In der Verleihungsurkunde begründete der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Auswahl der Preisträgerin: „Als Publizistin ist Gräfin Dönhoff für eine Politik der Versöhnung eingetreten, für eine Verständigung zwischen allen Nationen in West und Ost. Kritik und Beitrag zur politischen Wirklichkeit nach dem Grundsatz der Demokratie bestimmen ihre Lebensarbeit für die Idee eines Zusammenlebens der Völker ohne Gewalt.“ [Zit. nach: Börsenverein d. Dt. Buchhandels (Hg.): Marion Gräfin Dönhoff. Ansprachen anlässlich d. Verleihung d. Friedenspreises 1971, S. 5.] Vor dem damals hochaktuellen Hintergrund der Neuen Ostpolitik der Bundesrepublik unter Bundeskanzler Willy Brandt (1913-1992), etwas mehr als zehn Monate nach der Unterzeichnung des Warschauer Vertrags und dem Kniefall von Warschau am 7.12.1970, setzte die Vergabe des Friedenspreises an D. ein wichtiges Zeichen. Unmittelbar nach dem Verlust ihrer ostpreußischen Heimat hatte die Journalistin in den ersten Nachkriegsjahren durchaus an eine „Heimholung“ der verlorenen Ostgebiete gedacht, hatte die Oder-Neiße-Grenze zwischen Deutschland und Polen als völkerrechtswidrig bezeichnet und noch 1959 eine Verzichtserklärung der Bundesregierung auf die Ostgebiete kategorisch abgelehnt. Letztlich rang sich D. jedoch zu einer Haltung des Verzichts durch, die sie in ihrem Buch „Namen, die keiner mehr nennt“ (1962) auf die Formel „zu lieben ohne zu besitzen“ brachte, und setzte sich entschlossen für eine Versöhnung zwischen den Staaten des Ostblocks und dem Westen ein. In ihren Leitartikeln unterstützte sie die Neue Ostpolitik der Bundesregierung und befürwortete den Abschluss des Warschauer Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen, der de facto eine Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze bedeutete.

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wurde D. traditionell am Buchmessensonntag, den 17.10.1971, in der Ffter Paulskirche überreicht. Der Festakt zur Verleihung war eher schlicht und sachlich, ohne musikalische Umrahmung, gehalten, wie die FAZ berichtete: „Die Festversammlung – Buchhändler, Verleger, Schriftsteller, Minister, Staatssekretäre, Diplomaten und die Vertreter der Stadt – erhob sich schweigend (...), als die Preisträgerin mit Ministerpräsident Osswald, Oberbürgermeister Möller und Werner E. Stichnote, dem Vorsteher des Börsenvereins, das Auditorium betrat.“ (FAZ, 18.10.1971.) Ansprachen hielten der Börsenvereinsvorsteher Werner E. Stichnote (1908-1994), der auch die Verleihungsurkunde des mit 10.000 Mark dotierten Preises an D. überreichte, und der Ffter Oberbürgermeister Walter Möller. Laudator war der französische Publizist, Politikwissenschaftler und spätere Friedenspreisträger Alfred Grosser (1925-2024), der mit seiner Familie 1933 vor den Nationalsozialisten aus seiner Geburtsstadt Ffm. geflohen war, worauf er sich in seiner Rede ausdrücklich bezog. Er sah sich und D. beide „als Überlebende, die das Wort Rache nicht kennen, die nie das Leiden des Volkes vergessen haben, in dessen Namen mißhandelt und getötet worden ist“, und als „Vertriebene, die hartnäckig gewirkt haben, um Brücken des Verstehens und der Zusammenarbeit zu den Landsleuten der Vertreiber zu schlagen“, und verglich: „Für Sie [d. i. Dönhoff] war es schwerer. Sie waren 1945 erwachsen. Amalienhof, Schönau, Gr. Thierbach, Kl. Thierbach: ‚alle diese schönen Namen, die nun keiner mehr nennt‘, um Ihr persönlichstes Buch zu zitieren, das war wirklich Ihre Heimat. Als achtjähriger Knabe hat man noch keine echte Heimat. Als ich 1947 zum erstenmal wieder nach Frankfurt kam, wurde mir völlig klar, daß es nur mein Geburtsort, nicht meine Heimatstadt war. (...) / Aber für Sie war es auch leichter. Zunächst einmal, weil der Zorn Ihrer Vertreiber leicht zu erklären war. (...) Und dann haben Sie ja nur die Heimat verloren. Sie haben richtig gehört: ich habe wirklich nur gesagt. Die Generation meines Vaters, die 1933 vertrieben wurde, hat damals ihr Vaterland verloren und auch die Möglichkeit, ihre Sprache beizubehalten.“ [Alfred Grosser: Laudatio. Zit. nach: Börsenverein d. Dt. Buchhandels (Hg.): Marion Gräfin Dönhoff. Ansprachen anlässlich d. Verleihung d. Friedenspreises 1971, S. 21f.] Gerade die Selbstüberwindung, die es D. nach dem Verlust der Heimat gekostet habe, sich für Frieden und Versöhnung einzusetzen, mache ihr Wirken „vorbildlich“, weil sie, durch ihre Persönlichkeit wie in ihren Schriften, zeige, dass „man die Ordnung der Welt nicht zum Guten verändern kann, ohne sich selbst verändern zu müssen“. (Alfred Grosser: Laudatio. Zit. nach: ebd., S. 33.)

Zum Abschluss des Festakts hielt D. eine Rede „Zur Konvergenztheorie“, worin sie sich kritisch mit der „Behauptung“ auseinandersetzte, dass „es eine Eigendynamik des industriellen Prozesses gäbe, die dazu führt, daß das östliche und das westliche System sich aufeinander zubewegen“ [Marion Gräfin Dönhoff: Zur Konvergenztheorie. Zit. nach: Börsenverein d. Dt. Buchhandels (Hg.): Marion Gräfin Dönhoff. Ansprachen anlässlich d. Verleihung d. Friedenspreises 1971, S. 40]. Mit dem Blick auf den wenige Monate zuvor geschlossenen (und zum damaligen Zeitpunkt noch nicht vom Bundestag ratifizierten) Warschauer Vertrag zwischen „Ost und West“ ließ D. ihre Rede in der Paulskirche enden: „Mancher wird das [d. i. den Abschluss des Warschauer Vertrags] für den Anfang vom Ende halten. Ich denke, es ist das Ende einer sterilen Epoche, der Anfang eines neuen Kapitels. Dieses Kapitel wird kaum Entspannung heißen (...). Aber vielleicht könnte man es mit ‚Friedens-Umrisse‘ überschreiben: eine Phase, in der man behutsam ein Problem nach dem anderen untersucht, gemeinsame Interessen herausschält, Konflikte entschärft und die Fragen, die unlösbar sind, einstweilen zurückstellt. / Ein solches Vorgehen erfordert viel Geduld und Detailplackerei. (...) Es wird keine heroische Epoche sein, sondern eine Periode mühsamer Kleinarbeit – aber es lohnt sich, dabei mitzumachen.“ (Marion Gräfin Dönhoff: Zur Konvergenztheorie. Zit. nach: ebd., S. 54f.)

Am Montag nach der Friedenspreisverleihung, den 18.10.1971, war D. noch Hauptgast in einer von Eugen Kogon geleiteten Podiumsdiskussion über „Ansätze zu einer Politik der Friedenssicherung“, die Stadtbücherei und Kulturdezernat zur Ffter Buchmesse 1971 im Stadtverordnetensitzungssaal im Römer veranstalteten. Zehn Jahre später, bei der Friedenspreisverleihung 1981 an Lew Kopelew (1912-1997), hielt D. die Laudatio.

Ein Verdienst von D. ist, schon früh und immer wieder an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und an die Akteure des 20. Juli 1944 erinnert zu haben (vgl. ihre Schrift „In Memoriam 20. Juli 1944. Den Freunden zum Gedächtnis“, 1945/46). In den Berichten aus ihrer Erinnerung schilderte sie, dass sie mit Mitgliedern des Kreisauer Kreises in Kontakt gestanden und an den Vorbereitungen des Putschversuchs vom 20. Juli 1944 gegen Adolf Hitler indirekt beteiligt gewesen sei, indem sie etwa Kurierdienste für ihre Freunde übernommen habe. Nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 wurde sie, vermutlich infolge der Denunziation eines Verwandten, des Diplomaten Bogislav Graf von D. Freiherr von Krafft (1881-1961), eines überzeugten Nationalsozialisten und Freundes des ostpreußischen Gauleiters Erich Koch (1896-1986), von der Gestapo verhört, aber wieder freigelassen; ihr Cousin Heinrich Graf Lehndorff (1909-1944) als einer der Hauptbeteiligten am Putschversuch wurde am 4.9.1944 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am selben Tag in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Zu Beginn der 1990er Jahre, infolge der Stauffer-Dönhoff-Kontroverse, die sich an dem von dem Schweizer Historiker Paul Stauffer (1930-2008) verfassten Buch über Carl J. Burckhardt (1991) entzündete, worin Stauffer die Datierung und Authentizität eines Schreibens von Burckhardt als Beleg für D.s (frühe) Tätigkeit im Widerstand gegen das NS-Regime anzweifelte, geriet D. in den Verdacht der „Selbstmythisierung“ zur Widerstandskämpferin (Fritz J. Raddatz). Jüngst hat der Historiker Stephan Malinowski (* 1966) darauf hingewiesen, dass D. durch ihre Schriften das in der Bundesrepublik wirkmächtige Narrativ der Verbindung von Adel und Widerstand in der NS-Zeit („Dönhoffismus“, 2021) wesentlich mitgeschaffen habe, das einer neueren und differenzierteren historischen Betrachtung nicht standhält. Bereits Klaus Harpprecht (1927-2016) hatte in seiner Biographie der Gräfin (2008) angemerkt, dass D. die NS-Vergangenheit ihrer Brüder Dietrich Graf D. (1902-1991) und Christoph Graf D. (1906-1992) verschwiegen und damit nicht anders gehandelt habe als Millionen anderer Bundesbürger.

Buchveröffentlichungen: „Die Bundesrepublik in der Ära Adenauer. Kritik und Perspektiven“ (Auswahl von Artikeln aus der Wochenzeitung „Die Zeit“, 1963), „Reise in ein fernes Land. Bericht über Kultur, Wirtschaft und Politik in der DDR“ (mit Rudolf Walter Leonhardt und Theo Sommer, 1964), „Welt in Bewegung. Berichte aus vier Erdteilen“ (Reiseberichte, 1965, veränderte Neuausgabe u. d. T. „Der Effendi wünscht zu beten. Reisen in die vergangene Fremde“ 1998), „Deutsche Außenpolitik von Adenauer bis Brandt. 25 Jahre miterlebt und kommentiert (...)“ (1970), „Menschen, die wissen, worum es geht. Politische Schicksale 1916-1976“ (1976), „Von Gestern nach Übermorgen. Zur Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ (1981, aktualisierte Neuausgaben u. d. T. „Deutschland deine Kanzler“ 1992 und 1999), „Amerikanische Wechselbäder. Beobachtungen und Kommentare aus vier Jahrzehnten“ (1983), „Weit ist der Weg nach Osten. Berichte und Betrachtungen aus fünf Jahrzehnten“ (1985, erw. u. aktualisierte Ausgabe 1988), „Der südafrikanische Teufelskreis. Reportagen und Analysen aus drei Jahrzehnten“ (1987, erw. Ausgabe 1989), „Gestalten unserer Zeit. Politische Portraits“ (1990, Neuausgabe u. d. T. „Vier Jahrzehnte politischer Begegnungen“ 2001), „Polen und Deutsche. Die schwierige Versöhnung. Betrachtungen aus drei Jahrzehnten“ (1991, erw. Ausgabe 1993), „Weil das Land sich ändern muß. Ein Manifest“ (als Mitverfasserin, 1992), „Weil das Land Versöhnung braucht. Manifest II“ (als Mitverfasserin, 1993), „Im Wartesaal der Geschichte. Vom Kalten Krieg zur Wiedervereinigung. Beiträge und Kommentare aus fünf Jahrzehnten“ (1993), „Zivilisiert den Kapitalismus. Grenzen der Freiheit“ (1997), „Macht und Moral. Was wird aus der Gesellschaft?“ (2000) u. a.

Weitere autobiographische Schriften: „Namen, die keiner mehr nennt. Ostpreußen – Menschen und Geschichte“ (1962), „Kindheit in Ostpreußen“ (1988), „Um der Ehre willen. Erinnerungen an die Freunde vom 20. Juli“ (1994) und „Was mir wichtig war. Letzte Aufzeichnungen und Gespräche“ (hg. v. Haug von Kuenheim und Theo Sommer, 2002).

Briefeditionen: „Ein Leben in Briefen“ (aus dem Nachlass hg. v. Irene Brauer und Friedrich Dönhoff, 2009) sowie Ausgaben der Briefwechsel mit Gerd Bucerius (hg. v. Haug von Kuenheim und Theo Sommer, 2003) und Carl J. Burckhardt (hg. v. Ulrich Schlie, 2008).

Anlässlich von D.s 100. Geburtstag 2009 erschienen eine 10-Euro-Gedenkmünze der Bundesrepublik Deutschland und eine 55-Cent-Sonderbriefmarke der Deutschen Post.

Gräfin-D.-Straße auf dem Riedberg. Der 1992 entdeckte Asteroid (11075) Donhoff [sic!] ist nach D. benannt.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Sabine Hock.

Literatur: Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Hg.): Marion Gräfin Dönhoff. Ansprachen anlässlich der Verleihung des Friedenspreises [des Deutschen Buchhandels]. Ffm. 1971.Börsenverein d. Dt. Buchhandels (Hg.): Marion Gräfin Dönhoff. Ansprachen anlässlich d. Verleihung d. Friedenspreises 1971. | Forschung Fft. Das Wissenschaftsmagazin. Hg. v. Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Ffm. 1983-heute.Dönhoff, Marion Gräfin: „... so wurde ich fast unmerklich zu einem kritischen Weltbürger erzogen.“ Laudatio für Adolph Lowe. In: Forschung Fft. 3/2000, S. 144-147. | Forschung Fft. Das Wissenschaftsmagazin. Hg. v. Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Ffm. 1983-heute.Maaser, Michael: „Mich zog es zu den Roten, weil nur sie den Kampf gegen die Nazis ernsthaft und kompromisslos führten“. Die Ffter Studienjahre der „roten Gräfin“ Marion Dönhoff. In: Forschung Fft. 3/2002, S. 96f. | Kasper, Birgit/Schubert, Steffi: Nach Frauen benannt. 127 Straßen in Ffm. Hg. v. Frauenreferat der Stadt Ffm. Ffm. 2013.Kasper/Schubert: Nach Frauen benannt 2013, S. 53f. | Kobes, Jörn/Hesse, Jan-Otmar (Hg.): Ffter Wissenschaftler zwischen 1933 und 1945. Göttingen 2008. (Schriftenreihe des Ffter Universitätsarchivs 1).Maaser, Michael: Die Ffter Studenten im „Dritten Reich“. In: Kobes/Hesse (Hg.): Ffter Wissenschaftler 1933-45, S. 234-251, hier S. 241, 250. | Einzeln und gemeinsam. 100 Jahre starke Frauen an der Goethe-Universität. Hg. v. Helma Lutz, Marianne Schmidbaur, Verena Specht-Ronique u. Anja Wolde zum 100-jährigen Bestehen der Goethe-Universität Ffm. Ffm. 2014.Lutz u. a. (Hg.): 100 Jahre starke Frauen a. d. Goethe-Univ. 2014, S. 30f. | Wörner, Birgit: Ffter Bankiers, Kaufleute und Industrielle. Werte, Lebensstil und Lebenspraxis 1870 bis 1930. Wiesbaden/Ffm. [2011]. („Mäzene, Stifter, Stadtkultur“, Schriften der Ffter Bürgerstiftung und der Ernst Max von Grunelius-Stiftung, hg. v. Clemens Greve, Bd. 9).Wörner: Ffter Bankiers, Kaufleute u. Industrielle 2011, S. 87.

Quellen: ISG, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Teilbestand: Materialsammlung Friedrich Georgi, 1949-89.ISG, Börsenverein d. Dt. Buchhandels, Materialsammlung Friedrich Georgi, W2-9/69 (Friedenspreis, 1969-71). | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/7.263.

Internet: FemBio, Hg.: Institut für Frauen-Biographieforschung, verantwortlich: Luise F. Pusch, Hannover und Boston (USA). https://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/marion-graefin-doenhoff/

Hinweis: Artikel über Marion Gräfin Dönhoff von Birgit E. Rühe-Freist, 2024.FemBio, 16.10.2025. | Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, Internetseite zur Vorstellung des Preises, seiner Geschichte und seiner Träger, hg. v. Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Ffm. https://www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de/alle-preistraeger-seit-1950/1970-1979/marion-graefin-doenhoffFriedenspreis d. Dt. Buchhandels, 16.10.2025. | Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/118680056Hess. Biografie, 16.10.2025. | Lebendiges Museum Online (LeMO), Online-Portal zur deutschen Geschichte, Kooperationsprojekt der Stiftung Deutsches Historisches Museum, der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und des Bundesarchivs, Berlin/Bonn/Koblenz. https://www.hdg.de/lemo/biografie/marion-graefin-doenhoff.htm

Hinweis: Biographie von Marion Gräfin Dönhoff, verfasst von Nadine Chmura/Birte Radau.LeMO, 16.10.2025. | Marion Dönhoff-Stiftung, Hamburg. https://www.marion-doenhoff.de/

Hinweis: Mit biographischen Seiten zur Stifterin Marion Gräfin Dönhoff.Marion Dönhoff-Stiftung, 16.10.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Marion_Gräfin_DönhoffWikipedia, 15.10.2025.

GND: 118680056 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Hock, Sabine: Dönhoff, Marion Gräfin. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/4226

Stand des Artikels: 16.10.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 10.2025.