Mannfeld, Bernhard

Bernhard Mannfeld

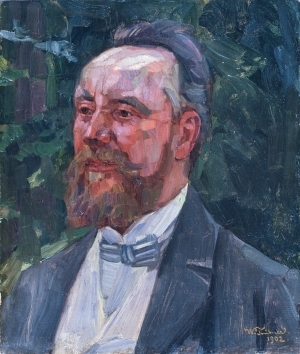

Ölporträt von Wilhelm Trübner (1902; im Besitz der Neuen Galerie der Stadt Linz – Lentos Kunstmuseum Linz, Inventar-Nr. 58).

© Lentos Kunstmuseum Linz, Foto: Christian Schepe.

Bernhard Mannfeld

Fotografie.

Bildquelle: Institut für Stadtgeschichte, Ffm. (Sign. S7P Nr. 9395).

Fotografie.

Bildquelle: Institut für Stadtgeschichte, Ffm. (Sign. S7P Nr. 9395).

© unbekannt. Der/die Fotograf/-in ist auf der Bildvorlage nicht genannt.

Mannfeld, Karl Julius Bernhard. Prof. Radierer und Maler. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.* 6.3.1848 Dresden, Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 29.3.1925 Herborn, begraben in Ffm.

Sohn des Maschinenbauers Johann Leopold Julius M. (1819-1877) und dessen Ehefrau Marie Emilie, geb. Scheinert. Der Vater war ab 1857 in zweiter Ehe verheiratet mit Juliane Karoline M., geb. Beyer (1820/21-1887). Eine Schwester aus der Ehe der Eltern: Auguste Marie M. (1852-?). Ein Halbbruder aus der zweiten Ehe des Vaters: Franz Paul M. (1861-1933), Mechaniker und später Fachlehrer.

Verheiratet (seit 1906) mit Margarete Auguste Emilie M., geb. Andorff (1878-1966), der in Berlin geborenen Tochter des zuletzt in Ffm. ansässigen Malers und Zeichners Paul Andorff (1849-1920), der wiederum Sohn des Kupferstechers Friedrich August Andorff (1819-1875) war. Auch Margarete M. wird in manchen Quellen als Künstlerin bezeichnet. Drei Kinder: Werner M.; Otto M.; Alice M. (später verh. Scheller, 1909-2001).

M. wuchs in Meißen im Haus seines Großvaters mütterlicherseits, des Glas- und Porzellanmalers und Zeichenlehrers Karl Samuel Scheinert (1790-1868), auf. Er wurde für das Bauhandwerk bestimmt und arbeitete drei Jahre lang in Bautzen bei einem Zimmermeister. Parallel dazu studierte er während der Wintermonate von 1863 bis 1866 an der Baugewerkenschule zu Dresden. Als Geselle nach Meißen zurückgekehrt, fertigte er 24 Federzeichnungen der Altstadt Meißens an, wodurch der Maler Friedrich Otto Georgi (1819-1874) auf ihn aufmerksam wurde und ihn unterstützte. 1867 erhielt M. eine Anstellung am Seiler’schen Institut für Glasmalerei in Breslau. Durch den Einfluss Georgis begann er zu dieser Zeit mit der Radierung, worin er sich autodidaktisch weiterbildete. Im Auftrag des Grafen von Hoverden-Plencken bereiste er ab 1870 Schlesien, um hunderte Denkmäler und insbesondere Grabmäler des Adels in Zeichnungen und Aquarellen festzuhalten. 1873 [nach anderen Angaben: 1875] ließ sich M. in Berlin nieder. Während seiner Berliner Zeit schuf er zahlreiche Einzelblätter mit Darstellungen von Städten, Bauten und Landschaften aus dem ganzen deutschen Raum, womit er bald bekannt wurde. Originalradierungen von M. erschienen in den Bänden „Durch’s deutsche Land. Malerische Stätten aus Deutschland und Oesterreich“ im Verlag von Alexander Duncker in Berlin (2 Bde. mit je 30 Blatt, 1877/78) und „Vom Rhein“ im Verlag von Emil Strauß in Bonn (15 Blatt, 1885; Neuausgabe mit 20 Blatt, 1890). Ausgedehnte Reisen führten M. etwa auch nach England, Frankreich, Norwegen, Schweden, Italien und in die Ukraine.

1895 übersiedelte M. von Berlin nach Ffm., wo er künftig als Lehrer für Radierkunst am Städelschen Kunstinstitut unterrichtete. Im Bericht der Städel-Administration heißt es: „Nachdem das Fach der Radierkunst längere Zeit an unserer Kunstschule verwaist gewesen war, gelang es im Herbst 1895, den geschätzten Maler-Radierer Herrn Professor Bernhard Mannfeld durch Überlassung von Atelierräumen dauernd an das Institut zu fesseln. Unter seiner Leitung hat sich die Radiererschule erfreulich entwickelt und Künstler und Künstlerinnen ausgebildet, die sich eines ehrenvollen Rufes erfreuen.“ (Zit. nach Wiederspahn/Bode: Kronberger Malerkolonie 1982, S. 287.) M. galt als temperamentvoll, lebensfroh und eigensinnig und war bei den Schülern und Schülerinnen seiner Radierklasse beliebt. Zu ihnen gehörten u. a. Eugenie Bandell, Ettore Cosomati (1873-1960), Gustav Kilb (1870-1908), Eberhard Quirin, Ottilie W. Roederstein, Lina von Schauroth, Bernhard Söhngen (1864-1920), Annette Versel (1866-1944) und Adolf Weber-Scheld (1892-1967). Sie wurden von M. handwerklich in der Tradition der alten Meister mit Rembrandt als großem Vorbild geschult, wie es seiner eigenen Radiertechnik entsprach. Mit seinem Kollegen Wilhelm Trübner, der M. zweimal porträtierte, verband ihn eine Freundschaft. Eine Radierung seiner Schülerin Annette Versel, die M. in seinem Atelier zeigt, fand große Verbreitung. Eberhard Quirin, der Stipendiat bei M. war, widmete dem Lehrer eine große Radierung, eine Ansicht von Sachsenhausen mit Blick auf den Feldberg, die sie gemeinsam angefertigt hatten.

Auch in Ffm. schuf M. eine Fülle von Einzelblättern, vor allem Darstellungen von Baudenkmälern sowie Ansichten aus der Stadt und der Umgebung. Zahlreiche seiner Radierungen der Ffter Altstadt fanden weite Verbreitung. Unter diesen Radierungen monumentalen Charakters wurden besonders die Darstellungen des Ffter Doms und der Alten Brücke bekannt. Die Stadtansichten von M. hingen lange in vielen Ffter Wohnungen und waren auch überregional verbreitet. Zudem schuf er Radierungen nach Gemälden von Graeb, Hertel, Klever, Meyerheim, Ribera, Watteau und besonders von Adolph von Menzel. Gedruckt wurden seine Werke in seiner privaten Buch- und Kunstdruckerei im Städelschen Kunstinstitut. Einzelausstellungen mit Werken von M. veranstalteten u. a. die Königliche National-Galerie in Berlin (1890), das Freie Deutsche Hochstift in Ffm. (1890) und der Schneider’sche Kunstsalon in Ffm. (1896). An den Jahresausstellungen der Ffter Künstler im Ffter Kunstverein nahm M. häufig teil (nachweislich 1900-05, 1907, 1911). Sein Gesamtwerk wurde 1920 in einer Ausstellung im Ffter Römer gezeigt. Die Stadt Ffm. verwendete Radierungen von M. für Schmuckblätter, etwa für eine Danksagung an die Stifter der Universität (1912) und eine Ehrenurkunde für städtische Beamte und Beamtinnen zur Pensionierung („Mannfeldbogen“, 1920-30).

Aufgrund einer psychischen Erkrankung gab M. 1915 seine Lehrtätigkeit auf; die Radierkunst wurde als Fach an der Städelschule nicht mehr angeboten. Ab 1917 hielt sich M. in mehreren Heilanstalten auf. Er starb mit 77 Jahren in der Landes-Heil- und Pflegeanstalt in Herborn, in der er seine letzten Jahre verbringen musste. Seine Witwe erhielt eine Ehrenrente von der Stadt Ffm., die auch die Kosten für seine Beerdigung übernahm.

Mitglied in der Ffter Künstlergesellschaft und im Ffter Ortsverein der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft.

Werke von M. befinden sich u. a. im Besitz des Städel Museums in Ffm. sowie des Vereins für Geschichte der Stadt Meißen, der Nationalgalerie Berlin und des heutigen Schlesischen Museums der Bildenden Künste in Breslau.

M. veröffentlichte u. a. „Ein Skizzen-Buch in Original-Radierungen nach der Natur“ (um 1900/03) mit eigenen Radierungen, darunter Ansichten aus Ffm. und dem Taunus, und die Schrift „Heliogravure! Eine Kunst? Ein Beitrag zur Urheberrechts- und Verlagsrechts-Frage“ (1902) in der Reihe „Mit Stift und Feder“ (die nicht mit der Autobiographie gleichen Titels zu verwechseln ist).

Herausgeber einer Mappe mit neun „Original-Radierungen Ffter Künstler“, worin zwei Blätter von ihm, die anderen von seinen Studierenden stammen.

Verfasser der Autobiographie „Mit Stift und Feder. Aus dem Leben eines Maler-Radierers“ (lt. Dessoff 1909 unvollendet, wohl unveröffentlicht).

Bestattet in der Familiengrabstätte auf dem Ffter Südfriedhof (Gewann D/606).

Bernhard-M.-Weg in Sachsenhausen.

Verheiratet (seit 1906) mit Margarete Auguste Emilie M., geb. Andorff (1878-1966), der in Berlin geborenen Tochter des zuletzt in Ffm. ansässigen Malers und Zeichners Paul Andorff (1849-1920), der wiederum Sohn des Kupferstechers Friedrich August Andorff (1819-1875) war. Auch Margarete M. wird in manchen Quellen als Künstlerin bezeichnet. Drei Kinder: Werner M.; Otto M.; Alice M. (später verh. Scheller, 1909-2001).

M. wuchs in Meißen im Haus seines Großvaters mütterlicherseits, des Glas- und Porzellanmalers und Zeichenlehrers Karl Samuel Scheinert (1790-1868), auf. Er wurde für das Bauhandwerk bestimmt und arbeitete drei Jahre lang in Bautzen bei einem Zimmermeister. Parallel dazu studierte er während der Wintermonate von 1863 bis 1866 an der Baugewerkenschule zu Dresden. Als Geselle nach Meißen zurückgekehrt, fertigte er 24 Federzeichnungen der Altstadt Meißens an, wodurch der Maler Friedrich Otto Georgi (1819-1874) auf ihn aufmerksam wurde und ihn unterstützte. 1867 erhielt M. eine Anstellung am Seiler’schen Institut für Glasmalerei in Breslau. Durch den Einfluss Georgis begann er zu dieser Zeit mit der Radierung, worin er sich autodidaktisch weiterbildete. Im Auftrag des Grafen von Hoverden-Plencken bereiste er ab 1870 Schlesien, um hunderte Denkmäler und insbesondere Grabmäler des Adels in Zeichnungen und Aquarellen festzuhalten. 1873 [nach anderen Angaben: 1875] ließ sich M. in Berlin nieder. Während seiner Berliner Zeit schuf er zahlreiche Einzelblätter mit Darstellungen von Städten, Bauten und Landschaften aus dem ganzen deutschen Raum, womit er bald bekannt wurde. Originalradierungen von M. erschienen in den Bänden „Durch’s deutsche Land. Malerische Stätten aus Deutschland und Oesterreich“ im Verlag von Alexander Duncker in Berlin (2 Bde. mit je 30 Blatt, 1877/78) und „Vom Rhein“ im Verlag von Emil Strauß in Bonn (15 Blatt, 1885; Neuausgabe mit 20 Blatt, 1890). Ausgedehnte Reisen führten M. etwa auch nach England, Frankreich, Norwegen, Schweden, Italien und in die Ukraine.

1895 übersiedelte M. von Berlin nach Ffm., wo er künftig als Lehrer für Radierkunst am Städelschen Kunstinstitut unterrichtete. Im Bericht der Städel-Administration heißt es: „Nachdem das Fach der Radierkunst längere Zeit an unserer Kunstschule verwaist gewesen war, gelang es im Herbst 1895, den geschätzten Maler-Radierer Herrn Professor Bernhard Mannfeld durch Überlassung von Atelierräumen dauernd an das Institut zu fesseln. Unter seiner Leitung hat sich die Radiererschule erfreulich entwickelt und Künstler und Künstlerinnen ausgebildet, die sich eines ehrenvollen Rufes erfreuen.“ (Zit. nach Wiederspahn/Bode: Kronberger Malerkolonie 1982, S. 287.) M. galt als temperamentvoll, lebensfroh und eigensinnig und war bei den Schülern und Schülerinnen seiner Radierklasse beliebt. Zu ihnen gehörten u. a. Eugenie Bandell, Ettore Cosomati (1873-1960), Gustav Kilb (1870-1908), Eberhard Quirin, Ottilie W. Roederstein, Lina von Schauroth, Bernhard Söhngen (1864-1920), Annette Versel (1866-1944) und Adolf Weber-Scheld (1892-1967). Sie wurden von M. handwerklich in der Tradition der alten Meister mit Rembrandt als großem Vorbild geschult, wie es seiner eigenen Radiertechnik entsprach. Mit seinem Kollegen Wilhelm Trübner, der M. zweimal porträtierte, verband ihn eine Freundschaft. Eine Radierung seiner Schülerin Annette Versel, die M. in seinem Atelier zeigt, fand große Verbreitung. Eberhard Quirin, der Stipendiat bei M. war, widmete dem Lehrer eine große Radierung, eine Ansicht von Sachsenhausen mit Blick auf den Feldberg, die sie gemeinsam angefertigt hatten.

Auch in Ffm. schuf M. eine Fülle von Einzelblättern, vor allem Darstellungen von Baudenkmälern sowie Ansichten aus der Stadt und der Umgebung. Zahlreiche seiner Radierungen der Ffter Altstadt fanden weite Verbreitung. Unter diesen Radierungen monumentalen Charakters wurden besonders die Darstellungen des Ffter Doms und der Alten Brücke bekannt. Die Stadtansichten von M. hingen lange in vielen Ffter Wohnungen und waren auch überregional verbreitet. Zudem schuf er Radierungen nach Gemälden von Graeb, Hertel, Klever, Meyerheim, Ribera, Watteau und besonders von Adolph von Menzel. Gedruckt wurden seine Werke in seiner privaten Buch- und Kunstdruckerei im Städelschen Kunstinstitut. Einzelausstellungen mit Werken von M. veranstalteten u. a. die Königliche National-Galerie in Berlin (1890), das Freie Deutsche Hochstift in Ffm. (1890) und der Schneider’sche Kunstsalon in Ffm. (1896). An den Jahresausstellungen der Ffter Künstler im Ffter Kunstverein nahm M. häufig teil (nachweislich 1900-05, 1907, 1911). Sein Gesamtwerk wurde 1920 in einer Ausstellung im Ffter Römer gezeigt. Die Stadt Ffm. verwendete Radierungen von M. für Schmuckblätter, etwa für eine Danksagung an die Stifter der Universität (1912) und eine Ehrenurkunde für städtische Beamte und Beamtinnen zur Pensionierung („Mannfeldbogen“, 1920-30).

Aufgrund einer psychischen Erkrankung gab M. 1915 seine Lehrtätigkeit auf; die Radierkunst wurde als Fach an der Städelschule nicht mehr angeboten. Ab 1917 hielt sich M. in mehreren Heilanstalten auf. Er starb mit 77 Jahren in der Landes-Heil- und Pflegeanstalt in Herborn, in der er seine letzten Jahre verbringen musste. Seine Witwe erhielt eine Ehrenrente von der Stadt Ffm., die auch die Kosten für seine Beerdigung übernahm.

Mitglied in der Ffter Künstlergesellschaft und im Ffter Ortsverein der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft.

Werke von M. befinden sich u. a. im Besitz des Städel Museums in Ffm. sowie des Vereins für Geschichte der Stadt Meißen, der Nationalgalerie Berlin und des heutigen Schlesischen Museums der Bildenden Künste in Breslau.

M. veröffentlichte u. a. „Ein Skizzen-Buch in Original-Radierungen nach der Natur“ (um 1900/03) mit eigenen Radierungen, darunter Ansichten aus Ffm. und dem Taunus, und die Schrift „Heliogravure! Eine Kunst? Ein Beitrag zur Urheberrechts- und Verlagsrechts-Frage“ (1902) in der Reihe „Mit Stift und Feder“ (die nicht mit der Autobiographie gleichen Titels zu verwechseln ist).

Herausgeber einer Mappe mit neun „Original-Radierungen Ffter Künstler“, worin zwei Blätter von ihm, die anderen von seinen Studierenden stammen.

Verfasser der Autobiographie „Mit Stift und Feder. Aus dem Leben eines Maler-Radierers“ (lt. Dessoff 1909 unvollendet, wohl unveröffentlicht).

Bestattet in der Familiengrabstätte auf dem Ffter Südfriedhof (Gewann D/606).

Bernhard-M.-Weg in Sachsenhausen.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Claudia Olbrych.

Artikel in: Frankfurter Biographie 1 (1994), S. 13, verfasst von: Reinhard Frost.

Lexika: Dessoff, Albert: Kunst und Künstler in Ffm. im 19. Jahrhundert. 2. Bd.: Biographisches Lexikon der Ffter Künstler im 19. Jahrhundert. Ffm. 1909.Dessoff, S. 91f. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 366. | Thieme, Ulrich/Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bde. Leipzig 1907-50.Thieme/Becker 24 (1930), S. 21.

Literatur: Donop, Lionel von: Ausstellung der Radirungen von Bernhard Mannfeld in der Kgl. National-Galerie. Berlin 1890.Donop: Ausstellung d. Radirungen von Bernhard Mannfeld in der Kgl. National-Galerie 1890. | Haus Giersch (Hg.): Wilhelm Trübner. Die Ffter Jahre 1896-1903. [Katalog zur] Ausstellung anläßlich seines 150. Geburtstages. Katalogredaktion: Manfred Großkinsky, Birgit Sander. Ffm. 2001.Kat. Wilhelm Trübner. Die Ffter Jahre 2001, S. 53f., 80f., 92f., 145. | Opalla, Jeannette: 150 Jahre Ffter Künstlergesellschaft [1857-2007]. Mit Beiträgen von Edelgard Bogner-Wende und Klaus-Ludwig Schulz. Hg. v. der 1822 Stiftung der Ffter Sparkasse (...). Ffm. 2007.Opalla: Ffter Künstlergesellschaft 2007, S. 164. | Wiederspahn, August/Bode, Helmut: Die Kronberger Malerkolonie. Ein Beitrag zur Ffter Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts. Mit dokumentarischen Beiträgen von Änne Rumpf-Demmer, Julius Neubronner und Philipp Franck. 3., erw. Aufl. Ffm. 1982.Wiederspahn/Bode: Kronberger Malerkolonie 1982, S. 287f., 695f.

Quellen: Ffter Zeitung und Handelsblatt. (Ffter Handelszeitung.) / (Neue Ffter Zeitung.) Ffm. 1866-1943.Versel, Annette: Zur Mannfeld-Ausstellung im Römer. In: FZ, 16.12.1920. | Hessisches Landesarchiv (HLA), Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW).HLA, Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Amtsgericht Ffm., Zivilprozessakten, Best. 469/6 Nr. 4. | Hessisches Landesarchiv (HLA), Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW).HLA, Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Amtsgericht Ffm., Zivilprozessakten, Best. 469/6 Nr. 5. | ISG, Sammlung von Firmenbriefen (Briefköpfen), ab 1766.Rechnung (mit Briefumschlag) von Professor B. Mannfeld für den Unterricht des Sohnes von Margarete Quendel in der Radierkunst, 19.9.1917: ISG, Firmenbriefe, W4/423. | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbücher, Ffm., 1533-1848 bzw. 1849-1939.Eintrag der Heirat mit Margarete Auguste Emilie Andorff, Ffm., 6.1.1906: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbuch, STA 11/365: Standesamt Ffm. IV, Heiratsurkunde 1906/IV/8 (Bd. 1, Bl. 8). | ISG, Aktenbestand des Kulturamts (Best. A.41), 1912-2004.ISG, Kulturamt 796 (Ehrenrente für Margarete Mannfeld, geb. Andorff, Witwe des Bernhard Mannfeld, 1944-58). | ISG, Aktenbestand des Kulturamts (Best. A.41), 1912-2004.ISG, Kulturamt 1.591 (Ehrenrenten, u. a. für Margarete Mannfeld, geb. Andorff, 1952-74). | ISG, Magistratsakten (Best. A.02.01), Serien 1868-1930 und 1930-69.ISG, MA R 490, Bd. 1 u. 2 (Verleihung von Ehrenurkunden auf Mannfeld’schen Künstlerbogen, 1920-27 u. 1922-30). | ISG, Magistratsakten (Best. A.02.01), Serien 1868-1930 und 1930-69.ISG, MA R 491 (Verleihung von Ehrenurkunden auf Mannfeld’schen Künstlerbogen, 1928-30). | ISG, Magistratsakten (Best. A.02.01), Serien 1868-1930 und 1930-69.ISG, MA S 2.740, Bd. 1 (Ableben Ffter und auswärtiger Gelehrter, Künstler usw., 1919-27; hier: Bernhard Mannfeld, 1925). | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/1.485.

Internet: Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/116733969Hess. Biografie, 4.3.2025. | Städel Museum / Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Ffm. https://sammlung.staedelmuseum.de/de/person/mannfeld-bernhard

Hinweis: Eintrag zu Bernhard Mannfeld in der digitalen Sammlung.Städel, 4.3.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_MannfeldWikipedia, 4.3.2025.

GND: 116733969 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Olbrych, Claudia: Mannfeld, Bernhard. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/439

Stand des Artikels: 5.3.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 03.2025.