Bohnacker, Mickey

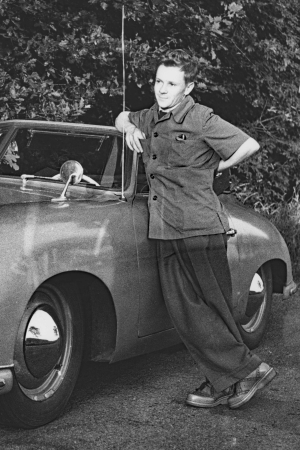

Mickey Bohnacker mit seinem Porsche 356

Fotografie (um 1951; Ausschnitt).

Bildquelle: Institut für Stadtgeschichte, Ffm. (Sign. S7Bo Nr. 51).

Fotografie (um 1951; Ausschnitt).

Bildquelle: Institut für Stadtgeschichte, Ffm. (Sign. S7Bo Nr. 51).

© unbekannt. Der/die Fotograf/-in war bisher nicht zu ermitteln.

Bohnacker, Mickey (eigentl.: Karl-Heinz). Pressefotograf. * 24.4.1928 Ffm., † 28.2.2017 Ffm.

Sohn von Heinrich B., Installateur bei den Stadtwerken, und dessen Ehefrau Else, die aus Lauterbach nach Ffm. gezogen war. B. war zweimal kurzzeitig verheiratet, blieb aber kinderlos.

B. wuchs als Einzelkind in der Siedlung Bornheimer Hang auf und wurde bereits von den Spielkameraden „Mickey“ (nach der Comicfigur Mickey Mouse) gerufen. Später ließ er diesen Spitz- als Künstlernamen amtlich eintragen. Auf elterlichen Wunsch lernte B. nach der Volksschule Feinmechaniker. In der Nachkriegszeit gehörte er bald zu den vielen Jugendlichen, die von der Lebensart der lässig und überlegen auftretenden US-Soldaten sowie von der materiellen Ausstattung der US-Armee in der amerikanisch besetzten Zone, in der die Stadt Ffm. lag, fasziniert waren. Im Sommer 1946 fotografierte B. auf dem Ffter Flughafen, der damals für Deutsche nicht allgemein zugänglich war; das lässt auf bereits bestehende Kontakte zu Amerikanern schließen, wahrscheinlich durch einen deutsch-amerikanischen Jugendclub im Rahmen der als „German Youth Activities“ (GYA) gebündelten Betreuung deutscher Jugendlicher durch die US-Armee. B. machte mit seiner Boxkamera Aufnahmen von Aktivitäten seines Clubs wie Ausflügen, Musik und Sport, aber auch von prominenten Referenten wie Oberbürgermeister Walter Kolb bei Diskussionsabenden.

Ein Armeefotograf überließ B. ein älteres Modell der Reporterkamera „Graflex Speed Graphic“ und lernte ihn 1948 für die Ffter Standortzeitung „The Occupation Chronicle“ an. In der Folge fotografierte B. einschlägige Themen wie Weihnachtsfeiern von US-Einheiten für deutsche Kinder, das Feuerwerk zum amerikanischen Unabhängigkeitstag und vor allem den Ffter Flughafen. B. wurde der Flughafen-Fotograf der ersten Nachkriegsjahre, als mit Maschinen von „American Overseas Airlines“ und „Pan American World Airways“ der zivile Flugbetrieb wieder aufgenommen wurde. Auch zeigen B.s Bilder, wie sich der Flughafen in den folgenden Jahrzehnten zu einem der größten in Europa entwickelte.

Mit dem Eintritt in die US-Bildagentur „International News Photos“ Ende 1949 erweiterte sich B.s Motivspektrum auf die große Politik, speziell auf den Prozess der Bündnisintegration und Wiederbewaffnung Westdeutschlands mit den zahlreichen vorbereitenden Konferenzen. B. hatte anfangs einen Standortvorteil, da Begegnungen von Militärgouverneuren bzw. Hohen Kommissaren, Außenministern und Botschaftern oft im IG-Farben-Haus oder am Flughafen in Ffm. stattfanden. B. fotografierte immer wieder Dwight D. Eisenhower, Lucius D. Clay, John J. McCloy, Dean Acheson, Konrad Adenauer u. a., aber auch Protestaktionen von FDJ, „Neutralisten“ und später von Atomwaffen-Gegnern. Für Termine in Bonn oder andernorts besaß B. einen Porsche 356, um schnell nach Ffm. zurückkommen zu können, wo die Möglichkeit zur Nutzung des Bildtelegraphendienstes bestand.

Ein weiterer Motivkreis für B. ergab sich aus Fft.s Eigenschaft als Militärstandort für die US-Armee. B. flog samt Kamera in einem Kampfjet mit, fotografierte Einheiten in Kaserne und Manöver, den Soldatensender AFN sowie Revue- und Jazz-Stars, die zur Truppenbetreuung aus den USA kamen. Über Veranstaltungslokale wie den Palmengarten und vor allem den Althoff-Bau im Zoo erreichte amerikanische Unterhaltung auch das deutsche Publikum, so etwa das Wrestling („Catchen“) oder diverse Miss-Wahlen, wie von B. fotografisch festgehalten. Er fotografierte zudem nicht nur Jazz-Kooperationen zwischen US- und deutschen Musikern, sondern auch die zunehmenden Freundschaftsgesten überhaupt sowie die Integration der Amerikaner ins Stadtbild. Seine Fotos illustrieren, wie sich das deutsch-amerikanische Verhältnis innerhalb von zehn Jahren wandelte, wie die Deutschen von besiegten Feinden zu beschützten und befreundeten Verbündeten der Amerikaner wurden.

B.s Interesse galt überdies dem Neuaufbau seiner Geburtsstadt Ffm. sowie ihrem Wiederaufstieg zur Wirtschafts-, Finanz- und Messemetropole. Das Bauen in die Höhe mit markanten neuen Wahrzeichen faszinierte ihn. Seiner Flugleidenschaft sind zahlreiche Luftaufnahmen der Stadt aus geringer Höhe zu verdanken, die u. a. die City im Übergang zwischen Trümmerquartier, geräumter Fläche und neuem Stadtgrundriss zeigen. B.s Fotos bringen nahezu ausnahmslos die Aufbruchsstimmung von Nachkriegszeit und Wirtschaftswunder zum Ausdruck, insbesondere die Faszination der Mobilität: In vielen Bildern stehen Flugzeug, Auto und Straße im Mittelpunkt, und auch die zunehmenden Konsummöglichkeiten generell werden in Motiven umgesetzt. B. bebilderte somit den Weg, der von politischer Ungewissheit zum demokratischen Parlamentarismus führte, von der Isolation Westdeutschlands in Europa zur Einbindung in ein westliches Bündnis, von einer Ruinenlandschaft zur modernen Metropole, von Not und Armut zum Wohlstand für viele.

Seit dem Ausscheiden bei „International News Photos“ 1956 arbeitete B. als freier Fotograf. Flughafen und Lufthansa wurden wichtige Auftraggeber für ihn. Abnehmer für seine Bilder waren zudem FR und FNP, aber auch Illustrierte und die Regenbogenpresse mit ihren Wünschen nach Sensations- und Prominentenfotos. Für B. war rückblickend die Geschichte, die er zu einem bestimmten Foto erzählen konnte, wichtiger als das Notieren von Ereignis, Datum, Personen und Ort für spätere Verwendungen. Vielfach ging es darum, in rascher Folge das Allerneueste im Bild zu präsentieren (wie z. B. Autokino Gravenbruch, Drehrestaurant im Henninger-Turm, Main-Taunus-Zentrum u. a.) oder Prominente zu erwischen, sobald sie in die Stadt kamen. B. fotografierte Robert Schuman, Begum Aga Khan, Königin Juliana der Niederlande, König Hussein I. von Jordanien, Prinz Ibn Saud, Cassius Clay (seit 1964: Muhammad Ali), Joe Louis, Gary Cooper, Frank Sinatra, Alfred Hitchcock, Jayne Mansfield, die Beatles, Edward „Ted“ Kennedy, Edith Piaf, Sonja Ziemann, Horst Buchholz, Helmut Schön u. a. sowie viele hessische Landespolitiker und Ffter Oberbürgermeister. Als „Hausfotograf“ wirkte er für die Jacob Sisters und vor allem für Marika Kilius (* 1943), verbunden mit Homestorys und inszenierten Paparazzifotos. Im Kontakt mit ausländischen Prominenten versuchte B., die Rolle des unterstützenden Begleiters einzunehmen. Mit dem von 1958 bis 1960 in Friedberg stationierten Elvis Presley (1935-1977) etwa fuhr er in den Ffter Jazzkeller sowie zu Priscilla Beaulieu (* 1945), Presleys späterer Ehefrau, nach Wiesbaden. Presley ließ sich mehrfach von B. fotografieren, meist für die „Army Times“, und schenkte ihm zum Abschied ein Abzeichen der 3. US-Panzerdivision „Spearhead“, das B. zeitlebens als Schmuck an einem Halsgebinde trug. Ebenso gute Kontakte wie zu Stars und Sternchen hielt B. zur Polizei; nach Verbrechen und Unglücken war er rasch vor Ort. Ende Oktober 1957 folgte er nach Aufforderung durch ein Boulevardblatt der Prostituierten Rosemarie Nitribitt, zufällig in der Woche, in der sie ermordet wurde.

B. ging es in dieser Phase als freier Fotograf in den 1950er und beginnenden 1960er Jahren um das spektakuläre Einzelbild, was kleinere fotografische Experimente wie Gegenlichtaufnahmen, Blicke aus dem Schaufenster oder Statements durch inszenierte, humoristische Fotos nicht ausschloss: Im Kontext des Protests gegen die Aufstellung von Parkometern ab 1954 löste B. für ein Kamel des Circus Krone, das gerade als Werbeträger durch die City geführt wurde, ordnungsgemäß einen Parkschein und band es an die Parkuhr.

B. war gerne Ffter, wie zahlreiche Aufnahmen von Volksfesten und Märkten, von der Fastnacht, aus dem Zoo und vor allem von der „Bernemer Kerb“ und aus Gaststätten in Bornheim bezeugen. Er unternahm aber auch mehrere Reportagereisen (Griechenland, Marokko, Indien) und flog für die Lufthansa u. a. auf die Bahamas sowie für die Pelzmesse nach Toronto. Privat reiste B. mehrmals in die USA, wie er auch immer wieder fotografisch auf den Themenkreis „Amerika in Frankfurt“ zurückkam. Nach dem Abklingen der Amerikabegeisterung im Zuge des Vietnamkriegs ab 1965 und dem Ende des Boulevardblatts „Abendpost“ als selbstständige Zeitung 1966 arbeitete B. verstärkt für eine kleinere Zahl von Bildabnehmern zu gewissen Anlässen (Ereignisse auf dem Flughafen und bei der Lufthansa, Ffter Messen wie IAA und Internationale Pelzmesse, Empfänge für erfolgreiche Sportmannschaften auf dem Römerbalkon u. a.). Bis zum Jahr 2000 war B. als Fotograf bestimmter wiederkehrender Ereignisse tätig. Nach seiner aktiven Zeit wurde er immer mehr zum „Original“ und stellte sich gerne als Zeitzeuge zur Verfügung.

Die Bedeutung von B. als Fotograf liegt nicht in künstlerischen Innovationen, sondern in den zum Teil besonderen Sujets seiner Bilder einschließlich einiger überaus seltener Motive (u. a. Degesch-Prozess, 1949; Sowjetische Militärmission in Niederrad, ca. 1950; Aktivitäten der FDJ, 1950; Constantin-Filmverleih, 1954; Interieurs von Gaststätten; British Information Center, 1954; Beisetzung einer Urne mit Asche von Opfern aus Auschwitz auf dem Neuen Jüdischen Friedhof, 1959).

Grabstätte auf dem Bornheimer Friedhof (Gewann E, Urnenfeld, Reihe 3, Nr. 10).

Das ISG erwarb 2017 den fotografischen Nachlass von B.

2019 Präsentation einer kleinen Auswahl aus B.s Bildern im Bornheimer Museumslädchen. 2025 Ausstellung „Frankfurt Went West. Mickey Bohnacker: Fotografien 1945-1965“ im ISG.

B. wuchs als Einzelkind in der Siedlung Bornheimer Hang auf und wurde bereits von den Spielkameraden „Mickey“ (nach der Comicfigur Mickey Mouse) gerufen. Später ließ er diesen Spitz- als Künstlernamen amtlich eintragen. Auf elterlichen Wunsch lernte B. nach der Volksschule Feinmechaniker. In der Nachkriegszeit gehörte er bald zu den vielen Jugendlichen, die von der Lebensart der lässig und überlegen auftretenden US-Soldaten sowie von der materiellen Ausstattung der US-Armee in der amerikanisch besetzten Zone, in der die Stadt Ffm. lag, fasziniert waren. Im Sommer 1946 fotografierte B. auf dem Ffter Flughafen, der damals für Deutsche nicht allgemein zugänglich war; das lässt auf bereits bestehende Kontakte zu Amerikanern schließen, wahrscheinlich durch einen deutsch-amerikanischen Jugendclub im Rahmen der als „German Youth Activities“ (GYA) gebündelten Betreuung deutscher Jugendlicher durch die US-Armee. B. machte mit seiner Boxkamera Aufnahmen von Aktivitäten seines Clubs wie Ausflügen, Musik und Sport, aber auch von prominenten Referenten wie Oberbürgermeister Walter Kolb bei Diskussionsabenden.

Ein Armeefotograf überließ B. ein älteres Modell der Reporterkamera „Graflex Speed Graphic“ und lernte ihn 1948 für die Ffter Standortzeitung „The Occupation Chronicle“ an. In der Folge fotografierte B. einschlägige Themen wie Weihnachtsfeiern von US-Einheiten für deutsche Kinder, das Feuerwerk zum amerikanischen Unabhängigkeitstag und vor allem den Ffter Flughafen. B. wurde der Flughafen-Fotograf der ersten Nachkriegsjahre, als mit Maschinen von „American Overseas Airlines“ und „Pan American World Airways“ der zivile Flugbetrieb wieder aufgenommen wurde. Auch zeigen B.s Bilder, wie sich der Flughafen in den folgenden Jahrzehnten zu einem der größten in Europa entwickelte.

Mit dem Eintritt in die US-Bildagentur „International News Photos“ Ende 1949 erweiterte sich B.s Motivspektrum auf die große Politik, speziell auf den Prozess der Bündnisintegration und Wiederbewaffnung Westdeutschlands mit den zahlreichen vorbereitenden Konferenzen. B. hatte anfangs einen Standortvorteil, da Begegnungen von Militärgouverneuren bzw. Hohen Kommissaren, Außenministern und Botschaftern oft im IG-Farben-Haus oder am Flughafen in Ffm. stattfanden. B. fotografierte immer wieder Dwight D. Eisenhower, Lucius D. Clay, John J. McCloy, Dean Acheson, Konrad Adenauer u. a., aber auch Protestaktionen von FDJ, „Neutralisten“ und später von Atomwaffen-Gegnern. Für Termine in Bonn oder andernorts besaß B. einen Porsche 356, um schnell nach Ffm. zurückkommen zu können, wo die Möglichkeit zur Nutzung des Bildtelegraphendienstes bestand.

Ein weiterer Motivkreis für B. ergab sich aus Fft.s Eigenschaft als Militärstandort für die US-Armee. B. flog samt Kamera in einem Kampfjet mit, fotografierte Einheiten in Kaserne und Manöver, den Soldatensender AFN sowie Revue- und Jazz-Stars, die zur Truppenbetreuung aus den USA kamen. Über Veranstaltungslokale wie den Palmengarten und vor allem den Althoff-Bau im Zoo erreichte amerikanische Unterhaltung auch das deutsche Publikum, so etwa das Wrestling („Catchen“) oder diverse Miss-Wahlen, wie von B. fotografisch festgehalten. Er fotografierte zudem nicht nur Jazz-Kooperationen zwischen US- und deutschen Musikern, sondern auch die zunehmenden Freundschaftsgesten überhaupt sowie die Integration der Amerikaner ins Stadtbild. Seine Fotos illustrieren, wie sich das deutsch-amerikanische Verhältnis innerhalb von zehn Jahren wandelte, wie die Deutschen von besiegten Feinden zu beschützten und befreundeten Verbündeten der Amerikaner wurden.

B.s Interesse galt überdies dem Neuaufbau seiner Geburtsstadt Ffm. sowie ihrem Wiederaufstieg zur Wirtschafts-, Finanz- und Messemetropole. Das Bauen in die Höhe mit markanten neuen Wahrzeichen faszinierte ihn. Seiner Flugleidenschaft sind zahlreiche Luftaufnahmen der Stadt aus geringer Höhe zu verdanken, die u. a. die City im Übergang zwischen Trümmerquartier, geräumter Fläche und neuem Stadtgrundriss zeigen. B.s Fotos bringen nahezu ausnahmslos die Aufbruchsstimmung von Nachkriegszeit und Wirtschaftswunder zum Ausdruck, insbesondere die Faszination der Mobilität: In vielen Bildern stehen Flugzeug, Auto und Straße im Mittelpunkt, und auch die zunehmenden Konsummöglichkeiten generell werden in Motiven umgesetzt. B. bebilderte somit den Weg, der von politischer Ungewissheit zum demokratischen Parlamentarismus führte, von der Isolation Westdeutschlands in Europa zur Einbindung in ein westliches Bündnis, von einer Ruinenlandschaft zur modernen Metropole, von Not und Armut zum Wohlstand für viele.

Seit dem Ausscheiden bei „International News Photos“ 1956 arbeitete B. als freier Fotograf. Flughafen und Lufthansa wurden wichtige Auftraggeber für ihn. Abnehmer für seine Bilder waren zudem FR und FNP, aber auch Illustrierte und die Regenbogenpresse mit ihren Wünschen nach Sensations- und Prominentenfotos. Für B. war rückblickend die Geschichte, die er zu einem bestimmten Foto erzählen konnte, wichtiger als das Notieren von Ereignis, Datum, Personen und Ort für spätere Verwendungen. Vielfach ging es darum, in rascher Folge das Allerneueste im Bild zu präsentieren (wie z. B. Autokino Gravenbruch, Drehrestaurant im Henninger-Turm, Main-Taunus-Zentrum u. a.) oder Prominente zu erwischen, sobald sie in die Stadt kamen. B. fotografierte Robert Schuman, Begum Aga Khan, Königin Juliana der Niederlande, König Hussein I. von Jordanien, Prinz Ibn Saud, Cassius Clay (seit 1964: Muhammad Ali), Joe Louis, Gary Cooper, Frank Sinatra, Alfred Hitchcock, Jayne Mansfield, die Beatles, Edward „Ted“ Kennedy, Edith Piaf, Sonja Ziemann, Horst Buchholz, Helmut Schön u. a. sowie viele hessische Landespolitiker und Ffter Oberbürgermeister. Als „Hausfotograf“ wirkte er für die Jacob Sisters und vor allem für Marika Kilius (* 1943), verbunden mit Homestorys und inszenierten Paparazzifotos. Im Kontakt mit ausländischen Prominenten versuchte B., die Rolle des unterstützenden Begleiters einzunehmen. Mit dem von 1958 bis 1960 in Friedberg stationierten Elvis Presley (1935-1977) etwa fuhr er in den Ffter Jazzkeller sowie zu Priscilla Beaulieu (* 1945), Presleys späterer Ehefrau, nach Wiesbaden. Presley ließ sich mehrfach von B. fotografieren, meist für die „Army Times“, und schenkte ihm zum Abschied ein Abzeichen der 3. US-Panzerdivision „Spearhead“, das B. zeitlebens als Schmuck an einem Halsgebinde trug. Ebenso gute Kontakte wie zu Stars und Sternchen hielt B. zur Polizei; nach Verbrechen und Unglücken war er rasch vor Ort. Ende Oktober 1957 folgte er nach Aufforderung durch ein Boulevardblatt der Prostituierten Rosemarie Nitribitt, zufällig in der Woche, in der sie ermordet wurde.

B. ging es in dieser Phase als freier Fotograf in den 1950er und beginnenden 1960er Jahren um das spektakuläre Einzelbild, was kleinere fotografische Experimente wie Gegenlichtaufnahmen, Blicke aus dem Schaufenster oder Statements durch inszenierte, humoristische Fotos nicht ausschloss: Im Kontext des Protests gegen die Aufstellung von Parkometern ab 1954 löste B. für ein Kamel des Circus Krone, das gerade als Werbeträger durch die City geführt wurde, ordnungsgemäß einen Parkschein und band es an die Parkuhr.

B. war gerne Ffter, wie zahlreiche Aufnahmen von Volksfesten und Märkten, von der Fastnacht, aus dem Zoo und vor allem von der „Bernemer Kerb“ und aus Gaststätten in Bornheim bezeugen. Er unternahm aber auch mehrere Reportagereisen (Griechenland, Marokko, Indien) und flog für die Lufthansa u. a. auf die Bahamas sowie für die Pelzmesse nach Toronto. Privat reiste B. mehrmals in die USA, wie er auch immer wieder fotografisch auf den Themenkreis „Amerika in Frankfurt“ zurückkam. Nach dem Abklingen der Amerikabegeisterung im Zuge des Vietnamkriegs ab 1965 und dem Ende des Boulevardblatts „Abendpost“ als selbstständige Zeitung 1966 arbeitete B. verstärkt für eine kleinere Zahl von Bildabnehmern zu gewissen Anlässen (Ereignisse auf dem Flughafen und bei der Lufthansa, Ffter Messen wie IAA und Internationale Pelzmesse, Empfänge für erfolgreiche Sportmannschaften auf dem Römerbalkon u. a.). Bis zum Jahr 2000 war B. als Fotograf bestimmter wiederkehrender Ereignisse tätig. Nach seiner aktiven Zeit wurde er immer mehr zum „Original“ und stellte sich gerne als Zeitzeuge zur Verfügung.

Die Bedeutung von B. als Fotograf liegt nicht in künstlerischen Innovationen, sondern in den zum Teil besonderen Sujets seiner Bilder einschließlich einiger überaus seltener Motive (u. a. Degesch-Prozess, 1949; Sowjetische Militärmission in Niederrad, ca. 1950; Aktivitäten der FDJ, 1950; Constantin-Filmverleih, 1954; Interieurs von Gaststätten; British Information Center, 1954; Beisetzung einer Urne mit Asche von Opfern aus Auschwitz auf dem Neuen Jüdischen Friedhof, 1959).

Grabstätte auf dem Bornheimer Friedhof (Gewann E, Urnenfeld, Reihe 3, Nr. 10).

Das ISG erwarb 2017 den fotografischen Nachlass von B.

2019 Präsentation einer kleinen Auswahl aus B.s Bildern im Bornheimer Museumslädchen. 2025 Ausstellung „Frankfurt Went West. Mickey Bohnacker: Fotografien 1945-1965“ im ISG.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Tobias Picard.

Literatur: Ochs, Bernhard: Mickey Bohnacker. Ein großer kleiner Bornheimer und seine Kamera. Hg.: Bürgerverein und Förderkreis historisches Bornheim e. V. Ffm. 2019.Ochs: Mickey Bohnacker 2019.

Quellen: Ffter Neue Presse. Ffm. 1946-heute.Obert, Mark: Porträt Mickey Bohnacker. Großer Mann. In: FNP, Meine Geschichte – meine Region, Das Zeitzeugen-Magazin, Ausgabe 2/2016, S. 40-47. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/7.244. | Institut für Stadtgeschichte Ffm. (ISG FFM).Fotosammlung Mickey Bohnacker: ISG, Best. S7Bo.

Internet: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Mickey_BohnackerWikipedia, 28.5.2025.

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Picard, Tobias: Bohnacker, Mickey. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/10060

Stand des Artikels: 30.5.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 06.2025.