Sabor, Adolf

Adolf Sabor

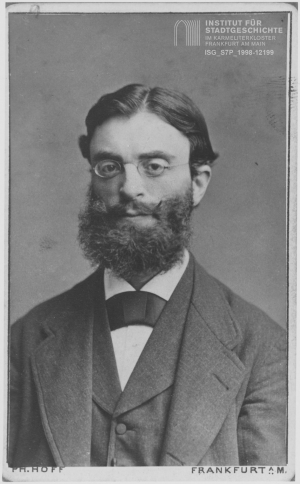

Fotografie von Philipp Hoff.

© Institut für Stadtgeschichte, Ffm. (Sign. S7P Nr. 12199).

Sabor, Adolf (eigentl.: Abraham). Der gelegentlich angegebene zweite Vorname „Theodor“ ist nicht in der Heirats- und der Sterbeurkunde verzeichnet. Lehrer. Politiker. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.* 26.9.1841 Wollstein/Posen, Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 27.2.1907 Ffm.

Sohn des jüdischen Kantors Lippmann Selig S., zuletzt in Neudamm (d. i. wahrscheinlich Neudamm/Neumark), und dessen Ehefrau Hannchen, geb. Graatz. Verheiratet (seit 1879) mit Martha S., geb. Trier (1854-?), einer Ffter jüdischen Kaufmannstochter; die Angabe, S. habe „eine wohlhabende jüdische Witwe” geheiratet (vgl. etwa Eichler: Arbeiterbewegung, S. 425), findet sich in den Standesregistern nicht bestätigt. Eine Tochter: Dora Regina (1880-?).

Besuch des katholischen Gymnasiums in Breslau. Studium der Philosophie, Sprachen und Staatswissenschaft in Breslau und Berlin, unterbrochen durch Tätigkeiten als Hauslehrer im In- und Ausland. Nach einem Aufenthalt in Österreich kam S. im August 1870 nach Ffm. Seit 1871 Lehramtskandidat, dann wissenschaftlicher Hilfslehrer am Philanthropin. Im Dezember 1872 wurde S., der sich inzwischen der sozialdemokratischen Bewegung angeschlossen hatte, wegen seines Engagements in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) aus dem Schuldienst entlassen. Bis 1884 Privatlehrer in Ffm. Journalist, u. a. für den Ffter Beobachter.

Nach einem vorübergehenden Rückzug von der Arbeiterbewegung gegen Ende der 1870er Jahre avancierte S. unter der „milden Praxis” des Sozialistengesetzes ab 1881 zu einem der Wortführer der Ffter Sozialdemokratie. Seit 1882 beteiligte er sich an der illegalen Parteiorganisation. Befreundet mit Bebel. 1882 gehörte S. zu den ersten sozialdemokratischen Kandidaten bei der Stadtverordnetenwahl in Ffm. 1884 kandidierte er für den Reichstag und gewann in der Stichwahl gegen Leopold Sonnemann, errang damit als erster Sozialdemokrat das Ffter Reichstagsmandat. Zu diesem Wahlsieg trug vor allem bei, dass die Konservativen und Nationalliberalen in der Stichwahl für S. stimmten, angeblich auf direkte Weisung Bismarcks. Es wurde damals verbreitet, dass das Reichsamt an den Nationalliberalen Verein eine entsprechende Depesche („Fürst wünscht S.”) gerichtet hätte, um den Sieg des dem Reichskanzler zutiefst verhassten liberalen Demokraten Sonnemann zu verhindern. Im lokalen Parteistreit von 1885/86 nahm S. eine entschiedene Position gegen Karl Frohme ein. Nach Aufdeckung der illegalen Parteiorganisation (November 1886) unterstützte S., der wahrscheinlich durch eine bedeutende Erbschaft nach dem Tod seiner Schwiegermutter Regine Trier, geb. Strauß (1818-1885), zu Vermögen gekommen war, die Familien der Inhaftierten. Obwohl er selbst im Rahmen des „Kleinen Belagerungszustands“ bereits Ende 1886 aus Ffm. ausgewiesen worden war, behauptete er 1887 sein Ffter Reichstagsmandat, wenn auch nur knapp in der Stichwahl gegen Albert Metzler. In den Folgejahren zog sich S. allmählich von der Sozialdemokratie zurück und gab im November 1889 seinen Verzicht auf eine abermalige Reichstagskandidatur aus gesundheitlichen Gründen bekannt. Sein Nachfolger im Reichstagsmandat wurde 1890 Wilhelm Schmidt (SPD). Als Reichstagsabgeordneter ist S. beim Volk insbesondere wegen seiner merkwürdigen Redewendungen in Erinnerung geblieben („Das läßt tief blicken”, 17.12.1884; „Etwas geht vor, man weiß aber nicht recht, was”, 13.3.1889), die teilweise sogar als „geflügelte Worte” in den „Büchmann” aufgenommen wurden.

Nach dem Fall des Sozialistengesetzes kehrte S. nach Ffm. zurück, wo er künftig sehr zurückgezogen lebte und wegen seines Herzleidens nur zu Kuraufenthalten nach Königstein und Wiesbaden reiste.

Mitglied in der Verwaltung der Joseph und Clara Trier’schen Stiftung.

Besuch des katholischen Gymnasiums in Breslau. Studium der Philosophie, Sprachen und Staatswissenschaft in Breslau und Berlin, unterbrochen durch Tätigkeiten als Hauslehrer im In- und Ausland. Nach einem Aufenthalt in Österreich kam S. im August 1870 nach Ffm. Seit 1871 Lehramtskandidat, dann wissenschaftlicher Hilfslehrer am Philanthropin. Im Dezember 1872 wurde S., der sich inzwischen der sozialdemokratischen Bewegung angeschlossen hatte, wegen seines Engagements in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) aus dem Schuldienst entlassen. Bis 1884 Privatlehrer in Ffm. Journalist, u. a. für den Ffter Beobachter.

Nach einem vorübergehenden Rückzug von der Arbeiterbewegung gegen Ende der 1870er Jahre avancierte S. unter der „milden Praxis” des Sozialistengesetzes ab 1881 zu einem der Wortführer der Ffter Sozialdemokratie. Seit 1882 beteiligte er sich an der illegalen Parteiorganisation. Befreundet mit Bebel. 1882 gehörte S. zu den ersten sozialdemokratischen Kandidaten bei der Stadtverordnetenwahl in Ffm. 1884 kandidierte er für den Reichstag und gewann in der Stichwahl gegen Leopold Sonnemann, errang damit als erster Sozialdemokrat das Ffter Reichstagsmandat. Zu diesem Wahlsieg trug vor allem bei, dass die Konservativen und Nationalliberalen in der Stichwahl für S. stimmten, angeblich auf direkte Weisung Bismarcks. Es wurde damals verbreitet, dass das Reichsamt an den Nationalliberalen Verein eine entsprechende Depesche („Fürst wünscht S.”) gerichtet hätte, um den Sieg des dem Reichskanzler zutiefst verhassten liberalen Demokraten Sonnemann zu verhindern. Im lokalen Parteistreit von 1885/86 nahm S. eine entschiedene Position gegen Karl Frohme ein. Nach Aufdeckung der illegalen Parteiorganisation (November 1886) unterstützte S., der wahrscheinlich durch eine bedeutende Erbschaft nach dem Tod seiner Schwiegermutter Regine Trier, geb. Strauß (1818-1885), zu Vermögen gekommen war, die Familien der Inhaftierten. Obwohl er selbst im Rahmen des „Kleinen Belagerungszustands“ bereits Ende 1886 aus Ffm. ausgewiesen worden war, behauptete er 1887 sein Ffter Reichstagsmandat, wenn auch nur knapp in der Stichwahl gegen Albert Metzler. In den Folgejahren zog sich S. allmählich von der Sozialdemokratie zurück und gab im November 1889 seinen Verzicht auf eine abermalige Reichstagskandidatur aus gesundheitlichen Gründen bekannt. Sein Nachfolger im Reichstagsmandat wurde 1890 Wilhelm Schmidt (SPD). Als Reichstagsabgeordneter ist S. beim Volk insbesondere wegen seiner merkwürdigen Redewendungen in Erinnerung geblieben („Das läßt tief blicken”, 17.12.1884; „Etwas geht vor, man weiß aber nicht recht, was”, 13.3.1889), die teilweise sogar als „geflügelte Worte” in den „Büchmann” aufgenommen wurden.

Nach dem Fall des Sozialistengesetzes kehrte S. nach Ffm. zurück, wo er künftig sehr zurückgezogen lebte und wegen seines Herzleidens nur zu Kuraufenthalten nach Königstein und Wiesbaden reiste.

Mitglied in der Verwaltung der Joseph und Clara Trier’schen Stiftung.

Artikel aus: Frankfurter Biographie 2 (1996), S. 230f., verfasst von: Sabine Hock (überarbeitete Onlinefassung für das Frankfurter Personenlexikon von Sabine Hock).

Lexika: Bibliographie zur Geschichte der Ffter Juden 1781-1945. Hg. v. der Kommission zur Erforschung der Geschichte der Ffter Juden. Bearb. v. Hans-Otto Schembs mit Verwendung der Vorarbeiten von Ernst Loewy u. Rosel Andernacht. Ffm. 1978.Bibliogr. z. Gesch. d. Ffter Juden, S. 590. | Hamburger, Ernest: Juden im öffentlichen Leben Deutschlands. Regierungsmitglieder, Beamte und Parlamentarier in der monarchischen Zeit 1848-1918. Tübingen 1968.Hamburger: Juden im öff. Leben 1968, bes. S. 418. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 494. | Schwarz, Max: M. d. R. Biographisches Handbuch der Reichstage. Hannover 1965.Schwarz: MdR 1965, S. 443.

Literatur: Arnsberg, Paul: Die Geschichte der Ffter Juden seit der Französischen Revolution. Hg. v. Kuratorium für Jüdische Geschichte e. V., Ffm. Bearb. u. vollendet durch Hans-Otto Schembs. 3 Bde. Darmstadt 1983.Arnsberg: Gesch. d. Ffter Juden 1983, Bd. III, S. 409-411. | Beier, Gerhard: Arbeiterbewegung in Hessen. Zur Geschichte der hessischen Arbeiterbewegung durch 150 Jahre (1834-1984). Ffm. 1984. (Die Hessen-Bibliothek im Insel Verlag).Beier: Arbeiterbewegung 1984, S. 539f. | Eichler, Volker: Sozialistische Arbeiterbewegung in Ffm. 1878-1895. Ffm. 1983. (Studien zur Ffter Geschichte 17).Eichler: Arbeiterbewegung 1983, S. 425. | Baerwald, Hermann/Adler, Salo: Festschrift zur Jahrhundertfeier der Realschule der Israelitischen Gemeinde (Philanthropin) zu Ffm. 1804-1904. Ffm. 1904.FS Philanthropin 1904, S. 186. | Geschichte der Ffter Zeitung. Volksausgabe. Hg. v. Verlag der Ffter Zeitung (Ffter Societätsdruckerei GmbH). Ffm. 1911.Gesch. d. FZ 1911, S. 438, 463, 630. | Heuberger, Rachel/Krohn, Helga: Hinaus aus dem Ghetto... Juden in Ffm. 1800-1950. Begleitbuch zur ständigen Ausstellung des Jüdischen Museums der Stadt Ffm. Ffm. 1988.Heuberger/Krohn: Hinaus aus dem Ghetto 1988, S. 100f. | Maly, Karl: Die Macht der Honoratioren. Geschichte der Ffter Stadtverordnetenversammlung, Bd. I: 1867-1900. Ffm. 1992. (Veröffentlichungen der Ffter Historischen Kommission, Bd. XVIII/1).Maly: Stvv. I 1992, S. 101, 205, 207, 228, 417.

Quellen: Adressbuch der Stadt Ffm., 1832-2003.Adr. 1891, S. 562; 1892, S. 591; 1893, S. 608; 1894, S. 630. (Im Adr. 1890 ist S. jedoch nicht verzeichnet. Die Adr. ab 1895 wurden nicht geprüft.) | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbücher, Ffm., 1533-1848 bzw. 1849-1939.ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbuch, Sign. STA 11/71: Standesamt I, Heiratsregister 8.8.-12.11.1879, Bl. 184, Nr. 884 vom 1.10.1879. | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Tauf- bzw. Geburtsbücher, Ffm., 1533-1850 bzw. 1851-1909.Geburtsurkunde der Tochter Dora Regina Sabor (* 8.7.1880): ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Tauf-/Geburtsbuch, Sign. 10/147: Standesamt I, Geburtsregister 26.5.-14.7.1880, S. 550, Nr. 2350 vom 9.7.1880 (Datum des Eintrags). | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Toten-/Sterbebücher (Beerdigungs- bzw. Sterbebücher), Ffm., 1565-1850 bzw. 1851-1989.Sterbeurkunde der Schwiegermutter Regine Trier, geb. Strauß († 28.4.1885): ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Toten-/Sterbebuch, Sign. STA 12/138: Standesamt I, Sterberegister 2.3.-4.5.1885, S. 534, Nr. 1134 vom 28.4.1885. | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Toten-/Sterbebücher (Beerdigungs- bzw. Sterbebücher), Ffm., 1565-1850 bzw. 1851-1989.ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Toten-/Sterbebuch, Sign. STA 12/379: Standesamt I, Sterberegister 1.1.-13.5.1907, S. 275, Nr. 274 vom 28.2.1907 (Datum des Eintrags). | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/4.009.

Internet: Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. http://www.lagis-hessen.de/pnd/116713585Hess. Biografie, 16.1.2018. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_SaborWikipedia, 16.1.2018.

GND: 116713585 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Hock, Sabine: Sabor, Adolf. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/974

Stand des Artikels: 26.1.2018

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 02.2018.