Unruh, Fritz von

Goethepreisträger 1948.

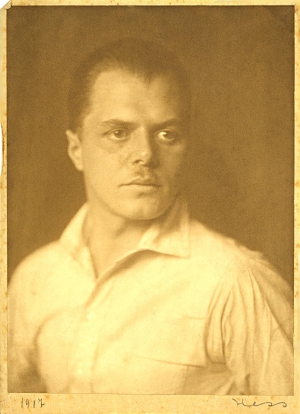

Fritz von Unruh

Fotografie von Nini und Carry Hess (1917).

Bildquelle: HLA, Hessisches Staatsarchiv Darmstadt (Sign. D 27 B Nr. 1803).

© nach Nini Hess: gemeinfrei / nach Carry Hess: unbekannt.

Fritz von Unruh bei seiner Rede in der Paulskirche am 18.5.1948

Fotografie von Kurt Röhrig (1948; Ausschnitt; im Besitz des ISG, Sign. S7P Nr. 14613).

© Florian Mansard, Bad Soden.

Unruh, Fritz Wilhelm Ernst von. Schriftsteller. * 10.5.1885 Koblenz, † 28.11.1970 Diez/Lahn.

U. wurzelte väterlicherseits im alten preußisch-protestantischen Adel; Vertreter der U. sind seit dem Hochmittelalter in Schlesien nachgewiesen, möglicherweise zählt die Familie in der Namensform „Unruoch“ sogar zu dem bis in die Karolingerzeit zurückreichenden deutschen Uradel. Mütterlicherseits stammte er aus dem badisch-katholischen Großbürgertum.

Die künstlerischen Anlagen U.s wurden von seinem Vater, dem Oberstleutnant Karl von U., ignoriert, obwohl dieser selbst musisch begabt war. Seit 1893 Besuch des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Berlin, seit 1895 des Gymnasiums in Hannover. 1897 Eintritt in die Kadettenanstalt Plön. Duzfreund des Prinzen Oskar von Preußen, der die gleiche Lehranstalt besuchte. U. litt unter der militärischen Ausbildung, die nach seinen Worten dazu diente, „daß wir ja alle gedrillt wurden, um Gottes Ebenbild zu zerschießen“. U.s pazifistische Weltanschauung wurde dort geprägt, obgleich er die Offizierslaufbahn zunächst fortsetzte. Seit 1906 Leutnant im Kaiser-Franz-Garde-Grenadierregiment in Berlin. Um diese Zeit begann U. seine schriftstellerische Arbeit. Sein Drama „Jürgen Wullenweber“ wurde, noch unter dem Verfasserpseudonym Fritz Ernst, in Detmold uraufgeführt. Mit der Berliner Uraufführung des Dramas „Offiziere“ (in einer Inszenierung von Max Reinhardt), das U. unter seinem richtigen Namen erscheinen ließ, beendete er 1911 die Offizierslaufbahn und brach damit offiziell mit der ihm zugedachten Fortführung der Familientradition. Sein 1913 verfasstes Stück „Prinz Louis Ferdinand“ war im Kaiserreich verboten, weil es Mitglieder der Hohenzollernfamilie auf der Bühne darstellte.

Nach anfänglichem Zögern meldete sich U. im September 1914 als Kriegsfreiwilliger und zog als Ulanenoffizier in den Ersten Weltkrieg. Seine schriftstellerische Arbeit setzte er an der Front fort. Es entstanden das dramatische Gedicht „Vor der Entscheidung“ und – im Auftrag, aber nicht im Sinn der Obersten Heeresleitung – die Schilderung „Opfergang“. Wegen beider Werke musste er sich vor einem Kriegsgericht verantworten. Die 1917 geschriebene expressionistische Tragödie „Ein Geschlecht“ konnte die Zensur passieren und wurde unter der Regie von Gustav Hartung im Juni 1918 in einer Matinee am Ffter Schauspielhaus uraufgeführt. In den von 1914 bis 1918 entstandenen Werken hat U. das zentrale Thema seines Schaffens bereits formuliert: die Überwindung des Kriegs durch eine religiös begründete Auffassung vom Leben, durch das Bild einer neuen, brüderlichen Menschheit.

Nach dem Ende des Kaiserreichs setzte sich U. leidenschaftlich für die junge Weimarer Demokratie ein. So hielt er 1920, in Anwesenheit des Reichspräsidenten Ebert, auf der Freitreppe des Berliner Schauspielhauses eine Rede zum ersten Jahrestag der Gründung der Weimarer Republik; der flammende Stil seiner Reden stellte in den kommenden Jahrzehnten seine dichterischen Leistungen mitunter in den Schatten. Vielbeachtet war 1922 U.s Rede „Stirb und werde“, die er anlässlich von Goethes 90. Todestag vor einer Vorstellung des „Tasso“ im Ffter Schauspielhaus hielt. In dieser Zeit wurde Ffm. für U. zu einer wichtigen Aufführungsstätte seiner Bühnenwerke. In der Societätsdruckerei erschienen u. a. seine Stücke „Flügel der Nike“ (1925), „Bonaparte“ und „Heinrich von Andernach“ (beide 1927). Für die FZ war U. als Mitarbeiter tätig. In dieser Eigenschaft nahm er auch unmittelbar am Ffter Tagesgeschehen teil; so verfasste er 1926 zum spektakulären „Flessa-Prozess“ eine Stellungnahme gegen das Todesurteil über die Angeklagte Wilhelmine Flessa.

Auf Initiative von FZ-Herausgeber Heinrich Simon und mit Unterstützung von Oberbürgermeister Landmann gewährte die Stadt Ffm. U. 1927 im Rententurm am Fahrtor eine Wohnung auf Lebenszeit, für die er ab 1931 nur noch eine minimale Miete zahlen musste. Als engagierter Pazifist war U. seit seiner Ffter Zeit einer der populärsten Redner auf Anti-Kriegs-Veranstaltungen im In- und Ausland. Zusammen mit Carl von Ossietzky gehörte er zu den Gründern der Republikanischen Partei. Als deren Spitzenkandidat gelang U. jedoch nicht der Einzug in den Reichstag. Auf einer Veranstaltung der republiktreuen Eisernen Front hielt U. am 18.1.1932 im Berliner Sportpalast eine Rede vor 22.000 Zuhörern. Am 8.5.1932 wurde seine Komödie „Zéro“ im Ffter Schauspielhaus uraufgeführt. Bei der Textpassage „Entweder ein Volk will Raum, oder es will Zeit. Deutschland will Raum. Darum geht es unter – wie Sparta und Athen“ brach im Zuschauerraum ein Tumult aus. U. rief daraufhin (die seherischen Worte) ins Publikum: „Auf dem Potsdamer Platz werden Schafe weiden!“ Die konservativen Parteien forderten in der nächsten Stadtverordnetenversammlung den Magistrat auf, das Stück vom Spielplan abzusetzen. Die NSDAP beantragte darüber hinaus, U.s Wohnrecht im Rententurm aufzuheben, worauf U. von sich aus auf den weiteren Verbleib im Rententurm verzichtete. Noch 1932 zog er sich auf seinen Landsitz in Ligurien zurück.

1933 wurde U. von den Nationalsozialisten formell ausgebürgert, und sein Werk wurde verbrannt. Nachdem seine italienische Bleibe von Faschisten überfallen worden war, emigrierte U. nach Frankreich, wo er seine schriftstellerische und rednerische Tätigkeit fortsetzte. 1940 wurde er zeitweilig interniert, konnte aber noch vor dem Einmarsch der Wehrmacht nach Spanien und von dort aus in die USA flüchten. Er wohnte zunächst in New York, später in Atlantic City. Da seine Wirkung als Schriftsteller in Amerika gering blieb, betätigte er sich zunehmend als Maler (mit zahlreichen Gemäldeausstellungen).

1948 wurde U. von Oberbürgermeister Kolb aufgerufen, in der wiederaufgebauten Paulskirche eine Rede zum 100. Jahrestag der ersten Deutschen Nationalversammlung zu halten. Seine Ffter „Rede an die Deutschen“ vom 18.5.1948 bewegte U. – selbst ein Großneffe des Präsidenten der Nationalversammlung Heinrich von Gagern – so sehr, dass er am Rednerpult zusammenbrach und seine Ausführungen erst nach geraumer Zeit fortsetzen konnte. Im gleichen Jahr wurde U. zum Träger des Goethepreises der Stadt Ffm. bestimmt, der ihm am 28.8.1948 in der Paulskirche verliehen wurde. U.s anfängliche Euphorie hinsichtlich des geistigen Neuanfangs in Deutschland wich im Zeichen der Wiederbewaffnung sowie angesichts der mangelnden Resonanz auf seine Werke bald Ernüchterung. Die ihm 1955 verliehene Goetheplakette der Stadt Ffm. nahm er erst nach einigem Zögern an. 1962 vernichtete ein Hurrikan U.s Haus mit der gesamten Habe in Atlantic City. In Erinnerung an das U. in den Zwanzigerjahren gewährte Wohnrecht auf Lebenszeit stellte die Stadt Ffm. 1963 dem Schriftsteller und seiner Frau eine Wohnung in einem Ginnheimer Hochhaus zur Verfügung. Dort und auf dem U.’schen Familienbesitz Gut Oranien bei Diez verbrachte U. seine letzten Lebensjahre.

Obgleich Fritz von U., neben den Ffter Ehrungen, eine Fülle von Auszeichnungen erhielt, würdigten diese doch eher seine überragende Rednergabe, mittels derer er seine Vision der Völkerverständigung an die Hörer vermittelte, als sein dichterisches Werk. Expressionismus und Pathos, Markenzeichen in U.s öffentlich gesprochenem Wort, durchziehen auch seine Dramen und Romane. U.s Ausdrucksform war in den frühen Zwanzigerjahren geprägt geworden, und er blieb dieser Epoche zeitlebens stilistisch verbunden. Dies mag die geringe Rezeption seiner Werke nach dem Zweiten Weltkrieg miterklären. Mit seinem trotz aller Rückschläge ungebrochenen Engagement für Vernunft, Weltfrieden und Völkerverständigung hinterließ der aufrechte Demokrat dennoch einen denkwürdigen geistigen Beitrag für die Gegenwart.

Ab 1970 erschien eine Gesamtausgabe von U.s Dramen, Romanen, Lyrik, Briefen und Reden.

Zu U.s 100. Geburtstag 1985 wurde am Rententurm eine Gedenktafel angebracht, die auf seine ehemalige Ffter Wohnung hinweist.

Umfassender Nachlass als Depositum im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Teilnachlass im ISG.

Fritz-von-U.-Anlage in Ginnheim.

Die künstlerischen Anlagen U.s wurden von seinem Vater, dem Oberstleutnant Karl von U., ignoriert, obwohl dieser selbst musisch begabt war. Seit 1893 Besuch des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Berlin, seit 1895 des Gymnasiums in Hannover. 1897 Eintritt in die Kadettenanstalt Plön. Duzfreund des Prinzen Oskar von Preußen, der die gleiche Lehranstalt besuchte. U. litt unter der militärischen Ausbildung, die nach seinen Worten dazu diente, „daß wir ja alle gedrillt wurden, um Gottes Ebenbild zu zerschießen“. U.s pazifistische Weltanschauung wurde dort geprägt, obgleich er die Offizierslaufbahn zunächst fortsetzte. Seit 1906 Leutnant im Kaiser-Franz-Garde-Grenadierregiment in Berlin. Um diese Zeit begann U. seine schriftstellerische Arbeit. Sein Drama „Jürgen Wullenweber“ wurde, noch unter dem Verfasserpseudonym Fritz Ernst, in Detmold uraufgeführt. Mit der Berliner Uraufführung des Dramas „Offiziere“ (in einer Inszenierung von Max Reinhardt), das U. unter seinem richtigen Namen erscheinen ließ, beendete er 1911 die Offizierslaufbahn und brach damit offiziell mit der ihm zugedachten Fortführung der Familientradition. Sein 1913 verfasstes Stück „Prinz Louis Ferdinand“ war im Kaiserreich verboten, weil es Mitglieder der Hohenzollernfamilie auf der Bühne darstellte.

Nach anfänglichem Zögern meldete sich U. im September 1914 als Kriegsfreiwilliger und zog als Ulanenoffizier in den Ersten Weltkrieg. Seine schriftstellerische Arbeit setzte er an der Front fort. Es entstanden das dramatische Gedicht „Vor der Entscheidung“ und – im Auftrag, aber nicht im Sinn der Obersten Heeresleitung – die Schilderung „Opfergang“. Wegen beider Werke musste er sich vor einem Kriegsgericht verantworten. Die 1917 geschriebene expressionistische Tragödie „Ein Geschlecht“ konnte die Zensur passieren und wurde unter der Regie von Gustav Hartung im Juni 1918 in einer Matinee am Ffter Schauspielhaus uraufgeführt. In den von 1914 bis 1918 entstandenen Werken hat U. das zentrale Thema seines Schaffens bereits formuliert: die Überwindung des Kriegs durch eine religiös begründete Auffassung vom Leben, durch das Bild einer neuen, brüderlichen Menschheit.

Nach dem Ende des Kaiserreichs setzte sich U. leidenschaftlich für die junge Weimarer Demokratie ein. So hielt er 1920, in Anwesenheit des Reichspräsidenten Ebert, auf der Freitreppe des Berliner Schauspielhauses eine Rede zum ersten Jahrestag der Gründung der Weimarer Republik; der flammende Stil seiner Reden stellte in den kommenden Jahrzehnten seine dichterischen Leistungen mitunter in den Schatten. Vielbeachtet war 1922 U.s Rede „Stirb und werde“, die er anlässlich von Goethes 90. Todestag vor einer Vorstellung des „Tasso“ im Ffter Schauspielhaus hielt. In dieser Zeit wurde Ffm. für U. zu einer wichtigen Aufführungsstätte seiner Bühnenwerke. In der Societätsdruckerei erschienen u. a. seine Stücke „Flügel der Nike“ (1925), „Bonaparte“ und „Heinrich von Andernach“ (beide 1927). Für die FZ war U. als Mitarbeiter tätig. In dieser Eigenschaft nahm er auch unmittelbar am Ffter Tagesgeschehen teil; so verfasste er 1926 zum spektakulären „Flessa-Prozess“ eine Stellungnahme gegen das Todesurteil über die Angeklagte Wilhelmine Flessa.

Auf Initiative von FZ-Herausgeber Heinrich Simon und mit Unterstützung von Oberbürgermeister Landmann gewährte die Stadt Ffm. U. 1927 im Rententurm am Fahrtor eine Wohnung auf Lebenszeit, für die er ab 1931 nur noch eine minimale Miete zahlen musste. Als engagierter Pazifist war U. seit seiner Ffter Zeit einer der populärsten Redner auf Anti-Kriegs-Veranstaltungen im In- und Ausland. Zusammen mit Carl von Ossietzky gehörte er zu den Gründern der Republikanischen Partei. Als deren Spitzenkandidat gelang U. jedoch nicht der Einzug in den Reichstag. Auf einer Veranstaltung der republiktreuen Eisernen Front hielt U. am 18.1.1932 im Berliner Sportpalast eine Rede vor 22.000 Zuhörern. Am 8.5.1932 wurde seine Komödie „Zéro“ im Ffter Schauspielhaus uraufgeführt. Bei der Textpassage „Entweder ein Volk will Raum, oder es will Zeit. Deutschland will Raum. Darum geht es unter – wie Sparta und Athen“ brach im Zuschauerraum ein Tumult aus. U. rief daraufhin (die seherischen Worte) ins Publikum: „Auf dem Potsdamer Platz werden Schafe weiden!“ Die konservativen Parteien forderten in der nächsten Stadtverordnetenversammlung den Magistrat auf, das Stück vom Spielplan abzusetzen. Die NSDAP beantragte darüber hinaus, U.s Wohnrecht im Rententurm aufzuheben, worauf U. von sich aus auf den weiteren Verbleib im Rententurm verzichtete. Noch 1932 zog er sich auf seinen Landsitz in Ligurien zurück.

1933 wurde U. von den Nationalsozialisten formell ausgebürgert, und sein Werk wurde verbrannt. Nachdem seine italienische Bleibe von Faschisten überfallen worden war, emigrierte U. nach Frankreich, wo er seine schriftstellerische und rednerische Tätigkeit fortsetzte. 1940 wurde er zeitweilig interniert, konnte aber noch vor dem Einmarsch der Wehrmacht nach Spanien und von dort aus in die USA flüchten. Er wohnte zunächst in New York, später in Atlantic City. Da seine Wirkung als Schriftsteller in Amerika gering blieb, betätigte er sich zunehmend als Maler (mit zahlreichen Gemäldeausstellungen).

1948 wurde U. von Oberbürgermeister Kolb aufgerufen, in der wiederaufgebauten Paulskirche eine Rede zum 100. Jahrestag der ersten Deutschen Nationalversammlung zu halten. Seine Ffter „Rede an die Deutschen“ vom 18.5.1948 bewegte U. – selbst ein Großneffe des Präsidenten der Nationalversammlung Heinrich von Gagern – so sehr, dass er am Rednerpult zusammenbrach und seine Ausführungen erst nach geraumer Zeit fortsetzen konnte. Im gleichen Jahr wurde U. zum Träger des Goethepreises der Stadt Ffm. bestimmt, der ihm am 28.8.1948 in der Paulskirche verliehen wurde. U.s anfängliche Euphorie hinsichtlich des geistigen Neuanfangs in Deutschland wich im Zeichen der Wiederbewaffnung sowie angesichts der mangelnden Resonanz auf seine Werke bald Ernüchterung. Die ihm 1955 verliehene Goetheplakette der Stadt Ffm. nahm er erst nach einigem Zögern an. 1962 vernichtete ein Hurrikan U.s Haus mit der gesamten Habe in Atlantic City. In Erinnerung an das U. in den Zwanzigerjahren gewährte Wohnrecht auf Lebenszeit stellte die Stadt Ffm. 1963 dem Schriftsteller und seiner Frau eine Wohnung in einem Ginnheimer Hochhaus zur Verfügung. Dort und auf dem U.’schen Familienbesitz Gut Oranien bei Diez verbrachte U. seine letzten Lebensjahre.

Obgleich Fritz von U., neben den Ffter Ehrungen, eine Fülle von Auszeichnungen erhielt, würdigten diese doch eher seine überragende Rednergabe, mittels derer er seine Vision der Völkerverständigung an die Hörer vermittelte, als sein dichterisches Werk. Expressionismus und Pathos, Markenzeichen in U.s öffentlich gesprochenem Wort, durchziehen auch seine Dramen und Romane. U.s Ausdrucksform war in den frühen Zwanzigerjahren geprägt geworden, und er blieb dieser Epoche zeitlebens stilistisch verbunden. Dies mag die geringe Rezeption seiner Werke nach dem Zweiten Weltkrieg miterklären. Mit seinem trotz aller Rückschläge ungebrochenen Engagement für Vernunft, Weltfrieden und Völkerverständigung hinterließ der aufrechte Demokrat dennoch einen denkwürdigen geistigen Beitrag für die Gegenwart.

Ab 1970 erschien eine Gesamtausgabe von U.s Dramen, Romanen, Lyrik, Briefen und Reden.

Zu U.s 100. Geburtstag 1985 wurde am Rententurm eine Gedenktafel angebracht, die auf seine ehemalige Ffter Wohnung hinweist.

Umfassender Nachlass als Depositum im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Teilnachlass im ISG.

Fritz-von-U.-Anlage in Ginnheim.

Artikel aus: Frankfurter Biographie 2 (1996), S. 492-494, verfasst von: Reinhard Frost (redigierte Onlinefassung für das Frankfurter Personenlexikon).

Lexika: Kürschners Deutscher Literatur-Kalender. Hg. v. Joseph Kürschner u. a. Berlin/Leipzig 1905-1973.Kürschner: Lit. 1917, Sp. 1769; 1926, Sp. 1031. | Brandt, Robert/Chotjewitz-Häfner, Renate: Literarisches Fft. Schriftsteller, Gelehrte und Verleger – Wohnorte, Wirken und Werke. (Der Dichter und Denker Stadtplan.) Jena/Berlin 1999. (Literarische Stadtpläne).Lit. Ffm., Nr. 78. | Renkhoff, Otto: Nassauische Biographie. Kurzbiographien aus 13 Jahrhunderten. Wiesbaden 1985, 2., überarb. Aufl. 1992. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau XXXIX).NB 1985, S. 404, Nr. 2326; 1992, S. 822, Nr. 4492. | Neue Deutsche Biographie. Hg. v. d. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 28 Bde. Berlin 1953-2024. Fortgesetzt ab 2020 als: NDB-online (www.deutsche-biographie.de/ndbonline).Thomas Diecks in: NDB 26 (2016), S. 647-649. | Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft. 2 Bde. Berlin 1930/31.Reichshdb. 1930/31, S. 1936. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 609. | Wilpert, Gero von: Deutsches Dichterlexikon. Biographisch-bibliographisches Handwörterbuch zur deutschen Literaturgeschichte. 3., erw. Aufl. Stuttgart 1988. (Kröners Taschenausgabe, Bd. 288).Wilpert: Dt. Dichterlex., S. 813f.

Literatur: Blätter der Städtischen Bühnen Ffm. [Von 1933 bis 1938 u. d. T.: Der 30. Januar. Braune Blätter der Städtischen Bühnen.] Ffm. 1924-41.Unruh, Fritz von: Meine Beziehung zur Bühne. In: Bll. d. Städt. Bühnen Ffm. 1927, H. 3/4 (16./29.1.1927), S. 15-18; vgl. auch S. 18-24. | Emrich, Willi: Die Träger des Goethepreises der Stadt Ffm. von 1927 bis 1961. Ffm. 1963.Emrich: Goethepreis 1963, S. 212-215, 273-292. | Gazzetti, Maria (Hg.): Fft. Literarische Spaziergänge. Mit (...) einer literarischen Spurensuche von Renate Chotjewitz Häfner. Ffm. 2005. (Fischer Taschenbuch 16935).Gazzetti (Hg.): Lit. Spaziergänge 2005, S. 75f. | Kolb, Walter: An den heimgekehrten Dichter Fritz von Unruh. Ffm. 1953.Kolb: An den heimgekehrten Dichter Fritz von Unruh 1953. | Rasche, Friedrich (Hg.): Fritz von Unruh. Der Dichter und sein Werk. Ffm. [u. a.] 1960.Rasche (Hg.): Fritz von Unruh 1960. | Reimann, Hans: Das Buch von Fft., Mainz, Wiesbaden. München 1930. (Was nicht im Baedeker steht 9).Reimann: Was nicht im Baedeker steht 1930, S. 162. | Schreiber, Wernfried (Hg.): Fritz von Unruh. Zum 100. Geburtstag und 15. Todestag. Koblenz 1985. (Veröffentlichungen der Stadtbibliothek Koblenz 16).Schreiber (Hg.): Fritz von Unruh 1985. | Schulz, Karola: Fast ein Revolutionär. Fritz von Unruh zwischen Exil und Remigration (1932-1962). München 1995. (Cursus, Bd. 11).Schulz: Fritz von Unruh 1995. | Seng, Joachim: Goethe-Enthusiasmus und Bürgersinn. Das Freie Deutsche Hochstift – Ffter Goethe-Museum 1881-1960. Göttingen 2009.Seng: Freies Deutsches Hochstift 2009, S. 242, 359f., 481, 528, 537, 540. | Unruh, Fritz von: Rede an die Deutschen. Mit einem Geleitwort von Eugen Kogon. Ffm. 1948.Unruh: Rede an die Deutschen 1948. | Unruh, Fritz von: Reden [von 1922-1924]. Ffm. 1924.Unruh: Reden 1924. | Unruh, Fritz von: Seid wachsam! Eine Goethe-Rede. Ffm. 1948.Unruh: Seid wachsam! 1948. | Wer ist’s? [Titel ab 1935 auch: Degeners Wer ist’s? Mit wechselnden Unter- bzw. Übertiteln, u. a.: Unsere Zeitgenossen. / Zeitgenossenlexikon. / Who’s Who in Germany?] Gründungsherausgeber: Hermann A. L. Degener. 1.-10. Ausgabe. Leipzig u. a. 1905-35. Fortgesetzt u. d. T.: Wer ist wer? Das deutsche Who’s Who. 11.-52. Ausgabe. Berlin u. a. 1951-2015/16.Wer ist wer? 1962, S. 1613. | Wolters, Dierk: Große Namen in Fft. Wer wo lebte. Ffm. 2009, erw. Neuaufl. 2012.Wolters: Wer wo lebte 2009, S. 104f.; Neuaufl. 2012, S. 156-158.

Quellen: ISG, Magistratsakten (Best. A.02.01), Serien 1868-1930 und 1930-69.ISG, MA 8.330/2, Bd. 1. | ISG, Bestand Nachlässe (S1).Teilnachlass: ISG, S1/347. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/323; darin u. a.: Briefwechsel zwischen Walter Kolb und Fritz von Unruh (aus dem Nachlass Kolb), 1946-56 (in Kopien). | ISG, Protokolle der Stadtverordnetenversammlung (Best. A.01.02), 1867-1997.ISG, StvV: Protokolle 976, 547, I/407 (10.5.1932).

Internet: Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/118625527Hess. Biografie, 24.6.2014. | Rheinland-Pfälzische Personendatenbank (RPPD), regionale Dokumentation zu Personen aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz und seinen historischen Vorläufern, redaktionell betreut von der Rheinischen Landesbibliothek, erarbeitet von Mitarbeitern der Stadtbibliotheken Mainz und Trier sowie des Landesbibliothekszentrums an den Standorten Speyer und Koblenz. https://rppd.lobid.org/118625527Rheinland-Pfälzische Personendatenbank, 19.9.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_von_UnruhWikipedia, 24.6.2014.

GND: 118625527 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Frost, Reinhard: Unruh, Fritz von. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/1529

Stand des Artikels: 27.6.2014

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 07.2014.