Bose, Louise Gräfin

Louise Gräfin Bose

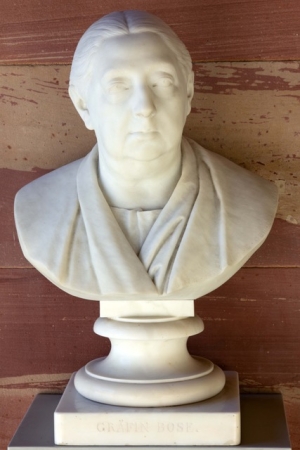

Marmorbüste von Josef von Kopf (1884; im Lichthof des Senckenberg Naturmuseums in Ffm.).

Foto: Sven Tränkner.

© Sven Tränkner / Senckenberg.

Bose, Louise Wilhelmine Emilie Gräfin, geb. Gräfin von Reichenbach-Lessonitz. Ehename zunächst: von B.; dann seit dem Zufallen des Grafenstands an ihren Mann 1862: Gräfin B. Stifterin und Wohltäterin. * 26.2.1813 Berlin, † 3.10.1883 Baden-Baden.

Älteste Tochter des späteren Kurfürsten Wilhelm II. von Hessen (1777-1847) aus der Linie Hessen-Kassel und seiner Geliebten Emilie Ortlepp (auch: Ortlöpp), der späteren Gräfin von Reichenbach-Lessonitz (1791-1843). Sieben Geschwister aus der Verbindung der Eltern: Julius Wilhelm (1815-1822), Amalie Wilhelmine Emilie, gen. Minna (von 1836 bis zur Scheidung 1839 in erster Ehe verh. Gräfin Luckner, von 1840 bis zum Tod des Ehemanns 1846 in zweiter Ehe verh. Freifrau von Watzdorf, seit 1847 in dritter Ehe erneut verh. Gräfin Luckner, 1816-1858), Carl Gustav (1818-1861), Emilie (seit 1839 verh. Gräfin Zichy-Ferraris, 1820-1891), Friederike (seit 1841 verh. Freifrau von Dungern, 1821-1898), Wilhelm (1824-1866), Helene (seit 1844 verh. Freifrau von Fabrice, 1825-1898). Verheiratet (seit 1845) mit Carl (auch: Karl) August von B. (seit dem Zufallen des Grafenstands 1862: Graf B.; 1814-1887). Ein Kind: Sohn, der am 6.8.1851 in Baden-Baden tot geboren wurde.

Zum Zeitpunkt von Louises Geburt 1813 stand ihr Vater Wilhelm als Erbprinz an der Spitze der kurhessischen Thronfolge und war mit Auguste, einer geborenen Prinzessin von Preußen (1780-1841), verheiratet. Die Mutter Emilie Ortlepp hingegen stammte aus bürgerlichen Verhältnissen. Wilhelm hatte die Tochter eines Juweliers 1812 in Berlin kennengelernt, als er wegen der napoleonischen Besetzung von Kurhessen im Exil lebte. Louise wurde somit unter dem Nachnamen Ortlepp (auch: Ortlöpp) der Mutter geboren. Kurz nach seinem Amtsantritt als Kurfürst erhob Wilhelm seine Geliebte am 21.3.1821 zur Gräfin von Reichenbach, und er verhalf ihr zusätzlich zum österreichischen Grafenstand, so dass sie sich ab 1824 Gräfin von Reichenbach-Lessonitz nennen konnte. Diesen Adelstitel und Namen führten künftig auch die Kinder aus der Verbindung. Erst nach dem Tod der rechtmäßigen Kurfürstin Auguste 1841 schlossen Kurfürst Wilhelm II. von Hessen und Emilie Gräfin von Reichenbach-Lessonitz eine morganatische Ehe („Ehe zur linken Hand“), wodurch Louise und alle bis dahin geborenen Kinder des Paars nachträglich legitimiert wurden.

Louise wuchs zusammen mit ihren Geschwistern überwiegend in Kassel auf, wo sie von Privatlehrern in modernen Sprachen, Naturwissenschaften, Literatur, Kunst und Tanz unterrichtet wurde. Zu ihren Lehrern gehörte der angesehene Theologe Cornelius Grimm (1788-1866), der dem Kurfürsten später (im März 1831) zur weiteren Erziehung der Kinder auch ins freiwillige Exil folgte. Die umfassende Bildung sollte den Töchtern trotz ihrer bürgerlichen Abstammung mütterlicherseits einen adligen Ehepartner garantieren.

Nach der Verkündung der Kurhessischen Verfassung im Januar 1831 musste Emilie von Reichenbach-Lessonitz angesichts drohender Unruhen um ihre Person fluchtartig Kassel verlassen. Der Kurfürst folgte ihr und den Kindern im März 1831 und nahm seinen Sitz in Hanau, Ffm.-Sachsenhausen und Wilhelmsbad, von wo aus er die Regierungsgeschäfte führte. Im September 1831 übertrug Kurfürst Wilhelm II. für die Dauer seiner Abwesenheit von Kassel seinem Sohn, dem Kurprinzen Friedrich Wilhelm (seit 1847 Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von Hessen, 1802-1875), als Mitregenten die Regierung, womit sich der Kurfürst faktisch aus der Politik zurückzog, da er nie mehr nach Kassel zurückkehrte. Die Familie lebte seitdem in Ffm., zunächst im Roten Haus auf der Zeil, ab 1838 in einem Palais in der Neuen Mainzer Straße 42 (später Nr. 54; kriegszerstört 1944; Grundstück heute im Bereich des von 1996 bis 1999 errichteten Hochhauses „Main Tower“), das B. später erben und der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft vermachen würde. In den Sommermonaten zog die Familie ab 1832 nach Baden-Baden. Die herrschaftliche Lage des neuen Ffter Wohnsitzes sollte den Zugang der Familie zu den führenden Gesellschaftsschichten der Stadt erleichtern. Doch das Ansehen von Emilie von Reichenbach-Lessonitz, die von der Öffentlichkeit weiterhin als illegitime Lebensgefährtin des Kurfürsten wahrgenommen wurde, erschwerte engere gesellschaftliche Verbindungen. Der ältesten Tochter Louise gelang es dennoch, einzelne dauerhafte Freundschaften zu schließen, u. a. mit der Malerin Antonie Freiin von Blittersdorff (1825-1895), der Tochter des Bundestagsgesandten Friedrich Freiherr von Blittersdorff, die in B.s Testament mit einer lebenslangen Rente bedacht wurde.

Nach dem Tod der Mutter 1843 erhielten die sieben lebenden Kinder gleiche Anteile am Nachlass, der ein Gesamtvermögen von über acht Millionen Gulden umfasste. Louise verwaltete ihr Vermögen umsichtig und entwickelte, ähnlich wie ihre Mutter, Geschick im Umgang mit Kapitalanlagen; so investierte sie beispielsweise in Eisenbahnaktien. Das mütterliche Erbe legte den Grundstein für ein großes Vermögen, das es B. ein Leben lang ermöglichte, wohltätige Zwecke großzügig zu unterstützen.

Am 15.5.1845 heiratete Louise von Reichenbach-Lessonitz in Baden-Baden den aus altem sächsischem Adel stammenden Carl August von B. Zusammen mit ihrem Bruder Wilhelm hatte Louise das Hofgut Goldstein bei Ffm. aus dem Besitz der Mutter geerbt. Nach ihrer Heirat erwarb sie die Hälfte des Bruders an dem ansehnlichen Gut hinzu. Das Ehepaar von B. plante, das Anwesen zu einem persönlichen Rückzugsort umzugestalten und auszubauen, der sowohl Erholung auf dem Land bieten sollte als auch Gelegenheit, einen modernen landwirtschaftlichen Musterbetrieb einzurichten und zu erproben. Louise von B. ließ Wassergräben auffüllen, mittelalterliche Baureste planieren und eine neue Hofanlage errichten. Den Um- bzw. Neubau des Landguts leitete der Ffter Architekt Friedrich Maximilian Hessemer, der etwa zugleich von dem Kurfürsten zur Errichtung des (von 1845 bis 1847 entstandenen) Mausoleums für Emilie von Reichenbach-Lessonitz auf dem Ffter Hauptfriedhof verpflichtet wurde. Im Auftrag von Louise von B. wurde auf dem Hofgut Goldstein um 1845/46 auch ein Park nach englischem Vorbild, der heutige Goldsteinpark, von Heinrich Siesmayer angelegt. In den 1860er und 1870er Jahren übernahm Louise von B. persönlich die Verwaltung des Landguts und erwies sich dabei als Organisationstalent. Sie verbrachte regelmäßig Wochen auf dem Hofgut Goldstein, auch in Abwesenheit ihres Ehemanns, und unternahm ausgedehnte Ausritte. Die Sommermonate nutzte das Ehepaar für Aufenthalte in seinem Landhaus auf dem Gut und lud Freunde, Bekannte, Künstler und insbesondere Naturwissenschaftler aus Ffm. dorthin ein. Zu den Gästen zählten Mitglieder der SNG, der Zoologischen Gesellschaft und der Palmengarten-Gesellschaft.

Das Ehepaar von B. lebte wechselweise in Ffm., auf dem Hofgut Goldstein und in Baden-Baden und ging auf ausgedehnte Reisen nach Italien, Frankreich und England, u. a. zum Kunststudium. Zudem gewann Carl August von B. seine Frau für naturwissenschaftliche Interessen. Beide beschäftigten sich mit naturkundlichen Fragen: Carl August von B. forschte zu Landschnecken, Louise von B. befasste sich mit Singvögeln und Schmetterlingen. Allein dadurch ergab sich die Nähe zur Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, der Carl August von B. seit 1860 als arbeitendes Mitglied angehörte. Über persönliche Kontakte, u. a. zum Zoologen Ernst Haeckel (1834-1919), unterstützte das Ehepaar gezielt Forschungsprojekte und Reisen. Gemeinsam mit Haeckel trug B. u. a. zur Finanzierung einer Reise des Naturforschers Friedrich Carl Noll zur zoologischen Station in Neapel bei.

In ihren letzten Lebensjahren litt B. zunehmend unter einer chronischen Herzerkrankung, wodurch sie ab 1880 auch in ihrer Beweglichkeit stark eingeschränkt war. Am 3.10.1883 starb Louise Gräfin B. in Baden-Baden im Beisein ihres Ehemanns und ihres Arztes. In ihrem Testament hatte sie ihrer religionskritischen Haltung deutlichen Ausdruck verliehen: Sie bestimmte, dass bei ihrem Begräbnis kein Geistlicher sprechen dürfe. Für das Grabmal (von Josef von Kopf, um 1880) auf dem Friedhof in Lichtental (früher: Lichtenthal; heute: Baden-Baden-Lichtental), das B. noch zu Lebzeiten für sich und ihren Mann nach ihren Vorstellungen entwerfen und errichten ließ, hat sie für sich die Inschrift gewählt: „Sie ruht von ihrer Arbeit. Ihre Werke folgen ihr nach.“

B. entfaltete, nicht nur in Kurhessen und Ffm., ein außergewöhnlich breites Engagement zur Förderung der Naturwissenschaften, der Künste sowie des Bildungs- und Sozialwesens. Sie verfügte über ein erhebliches Vermögen im Gesamtwert von mehrfacher Millionenhöhe, das das Vermögen ihres Ehemanns deutlich übertraf. Sie verstand dieses Kapital nicht nur als persönliche Absicherung, sondern auch als Verpflichtung, soziale wie wissenschaftliche Vorhaben zu fördern und bleibende Einrichtungen auf diesen Gebieten zu schaffen. Die von ihr gewährten Unterstützungen reichten von unmittelbaren Hilfen in akuten Notlagen bis zu umfangreichen, langfristig angelegten Fördermaßnahmen, wobei sie oft einen persönlichen oder familiären Bezug zu den Empfängern und Projekten hatte.

Ein Schwerpunkt ihres Mäzenatentums lag im medizinischen Bereich, insbesondere in der Kinderheilkunde. Sie initiierte 1856 in Marburg eine Kinderstation, finanzierte 1879 in Kassel den Neubau des Kinderhospitals „Zum Kind von Brabant“ und errichtete Stiftungen für „verwahrloste“ Kinder sowie für Lehrlingsausbildung auf dem Land. Zudem förderte sie den Bau und die Ausstattung von Volksschulen [u. a. in (Hessisch Lichtenau-)Friedrichsbrück, 1879] und stiftete Preisgelder für Lehrer. In (Ffm.-)Griesheim ermöglichte B. durch eine großzügige Spende 1861 die Gründung einer evangelischen Gemeinde und der Bau einer Kirche, der Segenskirche (Architekt: Heinrich Burnitz, 1863-65), wofür die Stifterin das Patronatsrecht erhielt. Den Universitäten Marburg, Jena und Berlin vermachte B. jeweils 800.000 Mark für Zwecke der medizinischen Forschung.

Am 21.7.1883, wenige Monate vor ihrem Tod, begründete B. das „Bose-Museum“ durch die Schenkung eines Grundstücks an die Stadt Kassel, wo sie den Museumsbau errichten und einen kleinen Park anlegen ließ. Das wohl 1884 im Bau fertiggestellte Museum diente der Aufbewahrung und Ausstellung von Erinnerungsstücken aus der Familie und Kunstwerken aus der Sammlung des gräflichen Ehepaars, wurde daher erst nach dem Tod des Grafen B. 1887 vollständig eingerichtet und war spätestens seit 1896 dem Publikum zugänglich. Die Museumsbestände wurden unter Verteilung an das Stadtarchiv und die städtischen Museen in Kassel 1921 aufgelöst, und der Museumsbau wurde um 1958-60 abgebrochen. Auf dem früheren Museumsgelände in der nach B. benannten Luisenstraße erinnern heute Relikte des Gebäudes, eine Replik des Grabmals des Ehepaars B. und zwei Säulen aus dem Eingangsbereich, an das von B. gestiftete Museum.

Das bedeutendste Engagement zur Wissenschaftsförderung durch B. galt der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Ffm., wodurch die Stifterin 1880 zu deren Ewigem Mitglied wurde. In jenem Jahr 1880 übertrug B. der Gesellschaft das Palais in der Neuen Mainzer Straße 42 (später Nr. 54). Im Gegenzug machte sie zur Auflage, dass die SNG in neun armen Gemeinden des ehemaligen Kurfürstentums Hessen, die bisher kein eigenes Schulhaus besaßen, aus einem Sonderfond Schulen zu errichten und zu unterhalten habe. In ihrem Testament vermachte B. der SNG zusätzlich 800.000 Mark, wobei anfangs ein Teil der Kapitalerträgnisse regelmäßig an verschiedene Personen auszuzahlen war, die von B. testamentarisch mit einem entsprechenden Legat bedacht worden waren. Zusammen mit weiteren Schenkungen der Gräfin belief sich der Kapitalwert der „Stiftung der Gräfin Louise Bose, geb. Gräfin von Reichenbach-Lessonitz“ (kurz: Bose-Stiftung) an die SNG auf rund 1,2 Millionen Goldmark. Damit ist B. bis heute die mit Abstand größte Einzelspenderin in der Geschichte der SNG. Das Vermögen der B.-Stiftung verschaffte der Gesellschaft für viele Jahre Unabhängigkeit von staatlichen und kommunalen Zuschüssen. Die Mittel erlaubten die Anschaffung von Lehrwerken und wissenschaftlichen Geräten sowie die Finanzierung aufwendiger Forschungsreisen. B. hatte besonderen Wert darauf gelegt, dass ihre Stiftung die „Bestrebungen und Zwecke der SNG (…) in dauernder Weise fördern“ solle, wie es in der Stiftungsurkunde heißt. Grundsätzlich verstand B. ihr Mäzenatentum nicht als Mittel zur Selbstdarstellung, sondern als Verantwortung und Pflicht. Gleichwohl zeigen ihre Zuwendungen – von lokalen Hilfsprojekten bis hin zu millionenschweren wissenschaftlichen Stiftungen – eine klare Strategie: die Verbindung von persönlicher Fürsorge, regionaler Verbundenheit und der Förderung von Wissenschaft und Bildung auf höchstem Niveau.

Kinderporträt (von August von der Embde, 1820) in der Neuen Galerie in Kassel. Marmorbüste (von Josef von Kopf, 1884) im Senckenberg Naturmuseum in Ffm.

B.weg in Goldstein.

Zum Zeitpunkt von Louises Geburt 1813 stand ihr Vater Wilhelm als Erbprinz an der Spitze der kurhessischen Thronfolge und war mit Auguste, einer geborenen Prinzessin von Preußen (1780-1841), verheiratet. Die Mutter Emilie Ortlepp hingegen stammte aus bürgerlichen Verhältnissen. Wilhelm hatte die Tochter eines Juweliers 1812 in Berlin kennengelernt, als er wegen der napoleonischen Besetzung von Kurhessen im Exil lebte. Louise wurde somit unter dem Nachnamen Ortlepp (auch: Ortlöpp) der Mutter geboren. Kurz nach seinem Amtsantritt als Kurfürst erhob Wilhelm seine Geliebte am 21.3.1821 zur Gräfin von Reichenbach, und er verhalf ihr zusätzlich zum österreichischen Grafenstand, so dass sie sich ab 1824 Gräfin von Reichenbach-Lessonitz nennen konnte. Diesen Adelstitel und Namen führten künftig auch die Kinder aus der Verbindung. Erst nach dem Tod der rechtmäßigen Kurfürstin Auguste 1841 schlossen Kurfürst Wilhelm II. von Hessen und Emilie Gräfin von Reichenbach-Lessonitz eine morganatische Ehe („Ehe zur linken Hand“), wodurch Louise und alle bis dahin geborenen Kinder des Paars nachträglich legitimiert wurden.

Louise wuchs zusammen mit ihren Geschwistern überwiegend in Kassel auf, wo sie von Privatlehrern in modernen Sprachen, Naturwissenschaften, Literatur, Kunst und Tanz unterrichtet wurde. Zu ihren Lehrern gehörte der angesehene Theologe Cornelius Grimm (1788-1866), der dem Kurfürsten später (im März 1831) zur weiteren Erziehung der Kinder auch ins freiwillige Exil folgte. Die umfassende Bildung sollte den Töchtern trotz ihrer bürgerlichen Abstammung mütterlicherseits einen adligen Ehepartner garantieren.

Nach der Verkündung der Kurhessischen Verfassung im Januar 1831 musste Emilie von Reichenbach-Lessonitz angesichts drohender Unruhen um ihre Person fluchtartig Kassel verlassen. Der Kurfürst folgte ihr und den Kindern im März 1831 und nahm seinen Sitz in Hanau, Ffm.-Sachsenhausen und Wilhelmsbad, von wo aus er die Regierungsgeschäfte führte. Im September 1831 übertrug Kurfürst Wilhelm II. für die Dauer seiner Abwesenheit von Kassel seinem Sohn, dem Kurprinzen Friedrich Wilhelm (seit 1847 Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von Hessen, 1802-1875), als Mitregenten die Regierung, womit sich der Kurfürst faktisch aus der Politik zurückzog, da er nie mehr nach Kassel zurückkehrte. Die Familie lebte seitdem in Ffm., zunächst im Roten Haus auf der Zeil, ab 1838 in einem Palais in der Neuen Mainzer Straße 42 (später Nr. 54; kriegszerstört 1944; Grundstück heute im Bereich des von 1996 bis 1999 errichteten Hochhauses „Main Tower“), das B. später erben und der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft vermachen würde. In den Sommermonaten zog die Familie ab 1832 nach Baden-Baden. Die herrschaftliche Lage des neuen Ffter Wohnsitzes sollte den Zugang der Familie zu den führenden Gesellschaftsschichten der Stadt erleichtern. Doch das Ansehen von Emilie von Reichenbach-Lessonitz, die von der Öffentlichkeit weiterhin als illegitime Lebensgefährtin des Kurfürsten wahrgenommen wurde, erschwerte engere gesellschaftliche Verbindungen. Der ältesten Tochter Louise gelang es dennoch, einzelne dauerhafte Freundschaften zu schließen, u. a. mit der Malerin Antonie Freiin von Blittersdorff (1825-1895), der Tochter des Bundestagsgesandten Friedrich Freiherr von Blittersdorff, die in B.s Testament mit einer lebenslangen Rente bedacht wurde.

Nach dem Tod der Mutter 1843 erhielten die sieben lebenden Kinder gleiche Anteile am Nachlass, der ein Gesamtvermögen von über acht Millionen Gulden umfasste. Louise verwaltete ihr Vermögen umsichtig und entwickelte, ähnlich wie ihre Mutter, Geschick im Umgang mit Kapitalanlagen; so investierte sie beispielsweise in Eisenbahnaktien. Das mütterliche Erbe legte den Grundstein für ein großes Vermögen, das es B. ein Leben lang ermöglichte, wohltätige Zwecke großzügig zu unterstützen.

Am 15.5.1845 heiratete Louise von Reichenbach-Lessonitz in Baden-Baden den aus altem sächsischem Adel stammenden Carl August von B. Zusammen mit ihrem Bruder Wilhelm hatte Louise das Hofgut Goldstein bei Ffm. aus dem Besitz der Mutter geerbt. Nach ihrer Heirat erwarb sie die Hälfte des Bruders an dem ansehnlichen Gut hinzu. Das Ehepaar von B. plante, das Anwesen zu einem persönlichen Rückzugsort umzugestalten und auszubauen, der sowohl Erholung auf dem Land bieten sollte als auch Gelegenheit, einen modernen landwirtschaftlichen Musterbetrieb einzurichten und zu erproben. Louise von B. ließ Wassergräben auffüllen, mittelalterliche Baureste planieren und eine neue Hofanlage errichten. Den Um- bzw. Neubau des Landguts leitete der Ffter Architekt Friedrich Maximilian Hessemer, der etwa zugleich von dem Kurfürsten zur Errichtung des (von 1845 bis 1847 entstandenen) Mausoleums für Emilie von Reichenbach-Lessonitz auf dem Ffter Hauptfriedhof verpflichtet wurde. Im Auftrag von Louise von B. wurde auf dem Hofgut Goldstein um 1845/46 auch ein Park nach englischem Vorbild, der heutige Goldsteinpark, von Heinrich Siesmayer angelegt. In den 1860er und 1870er Jahren übernahm Louise von B. persönlich die Verwaltung des Landguts und erwies sich dabei als Organisationstalent. Sie verbrachte regelmäßig Wochen auf dem Hofgut Goldstein, auch in Abwesenheit ihres Ehemanns, und unternahm ausgedehnte Ausritte. Die Sommermonate nutzte das Ehepaar für Aufenthalte in seinem Landhaus auf dem Gut und lud Freunde, Bekannte, Künstler und insbesondere Naturwissenschaftler aus Ffm. dorthin ein. Zu den Gästen zählten Mitglieder der SNG, der Zoologischen Gesellschaft und der Palmengarten-Gesellschaft.

Das Ehepaar von B. lebte wechselweise in Ffm., auf dem Hofgut Goldstein und in Baden-Baden und ging auf ausgedehnte Reisen nach Italien, Frankreich und England, u. a. zum Kunststudium. Zudem gewann Carl August von B. seine Frau für naturwissenschaftliche Interessen. Beide beschäftigten sich mit naturkundlichen Fragen: Carl August von B. forschte zu Landschnecken, Louise von B. befasste sich mit Singvögeln und Schmetterlingen. Allein dadurch ergab sich die Nähe zur Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, der Carl August von B. seit 1860 als arbeitendes Mitglied angehörte. Über persönliche Kontakte, u. a. zum Zoologen Ernst Haeckel (1834-1919), unterstützte das Ehepaar gezielt Forschungsprojekte und Reisen. Gemeinsam mit Haeckel trug B. u. a. zur Finanzierung einer Reise des Naturforschers Friedrich Carl Noll zur zoologischen Station in Neapel bei.

In ihren letzten Lebensjahren litt B. zunehmend unter einer chronischen Herzerkrankung, wodurch sie ab 1880 auch in ihrer Beweglichkeit stark eingeschränkt war. Am 3.10.1883 starb Louise Gräfin B. in Baden-Baden im Beisein ihres Ehemanns und ihres Arztes. In ihrem Testament hatte sie ihrer religionskritischen Haltung deutlichen Ausdruck verliehen: Sie bestimmte, dass bei ihrem Begräbnis kein Geistlicher sprechen dürfe. Für das Grabmal (von Josef von Kopf, um 1880) auf dem Friedhof in Lichtental (früher: Lichtenthal; heute: Baden-Baden-Lichtental), das B. noch zu Lebzeiten für sich und ihren Mann nach ihren Vorstellungen entwerfen und errichten ließ, hat sie für sich die Inschrift gewählt: „Sie ruht von ihrer Arbeit. Ihre Werke folgen ihr nach.“

B. entfaltete, nicht nur in Kurhessen und Ffm., ein außergewöhnlich breites Engagement zur Förderung der Naturwissenschaften, der Künste sowie des Bildungs- und Sozialwesens. Sie verfügte über ein erhebliches Vermögen im Gesamtwert von mehrfacher Millionenhöhe, das das Vermögen ihres Ehemanns deutlich übertraf. Sie verstand dieses Kapital nicht nur als persönliche Absicherung, sondern auch als Verpflichtung, soziale wie wissenschaftliche Vorhaben zu fördern und bleibende Einrichtungen auf diesen Gebieten zu schaffen. Die von ihr gewährten Unterstützungen reichten von unmittelbaren Hilfen in akuten Notlagen bis zu umfangreichen, langfristig angelegten Fördermaßnahmen, wobei sie oft einen persönlichen oder familiären Bezug zu den Empfängern und Projekten hatte.

Ein Schwerpunkt ihres Mäzenatentums lag im medizinischen Bereich, insbesondere in der Kinderheilkunde. Sie initiierte 1856 in Marburg eine Kinderstation, finanzierte 1879 in Kassel den Neubau des Kinderhospitals „Zum Kind von Brabant“ und errichtete Stiftungen für „verwahrloste“ Kinder sowie für Lehrlingsausbildung auf dem Land. Zudem förderte sie den Bau und die Ausstattung von Volksschulen [u. a. in (Hessisch Lichtenau-)Friedrichsbrück, 1879] und stiftete Preisgelder für Lehrer. In (Ffm.-)Griesheim ermöglichte B. durch eine großzügige Spende 1861 die Gründung einer evangelischen Gemeinde und der Bau einer Kirche, der Segenskirche (Architekt: Heinrich Burnitz, 1863-65), wofür die Stifterin das Patronatsrecht erhielt. Den Universitäten Marburg, Jena und Berlin vermachte B. jeweils 800.000 Mark für Zwecke der medizinischen Forschung.

Am 21.7.1883, wenige Monate vor ihrem Tod, begründete B. das „Bose-Museum“ durch die Schenkung eines Grundstücks an die Stadt Kassel, wo sie den Museumsbau errichten und einen kleinen Park anlegen ließ. Das wohl 1884 im Bau fertiggestellte Museum diente der Aufbewahrung und Ausstellung von Erinnerungsstücken aus der Familie und Kunstwerken aus der Sammlung des gräflichen Ehepaars, wurde daher erst nach dem Tod des Grafen B. 1887 vollständig eingerichtet und war spätestens seit 1896 dem Publikum zugänglich. Die Museumsbestände wurden unter Verteilung an das Stadtarchiv und die städtischen Museen in Kassel 1921 aufgelöst, und der Museumsbau wurde um 1958-60 abgebrochen. Auf dem früheren Museumsgelände in der nach B. benannten Luisenstraße erinnern heute Relikte des Gebäudes, eine Replik des Grabmals des Ehepaars B. und zwei Säulen aus dem Eingangsbereich, an das von B. gestiftete Museum.

Das bedeutendste Engagement zur Wissenschaftsförderung durch B. galt der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Ffm., wodurch die Stifterin 1880 zu deren Ewigem Mitglied wurde. In jenem Jahr 1880 übertrug B. der Gesellschaft das Palais in der Neuen Mainzer Straße 42 (später Nr. 54). Im Gegenzug machte sie zur Auflage, dass die SNG in neun armen Gemeinden des ehemaligen Kurfürstentums Hessen, die bisher kein eigenes Schulhaus besaßen, aus einem Sonderfond Schulen zu errichten und zu unterhalten habe. In ihrem Testament vermachte B. der SNG zusätzlich 800.000 Mark, wobei anfangs ein Teil der Kapitalerträgnisse regelmäßig an verschiedene Personen auszuzahlen war, die von B. testamentarisch mit einem entsprechenden Legat bedacht worden waren. Zusammen mit weiteren Schenkungen der Gräfin belief sich der Kapitalwert der „Stiftung der Gräfin Louise Bose, geb. Gräfin von Reichenbach-Lessonitz“ (kurz: Bose-Stiftung) an die SNG auf rund 1,2 Millionen Goldmark. Damit ist B. bis heute die mit Abstand größte Einzelspenderin in der Geschichte der SNG. Das Vermögen der B.-Stiftung verschaffte der Gesellschaft für viele Jahre Unabhängigkeit von staatlichen und kommunalen Zuschüssen. Die Mittel erlaubten die Anschaffung von Lehrwerken und wissenschaftlichen Geräten sowie die Finanzierung aufwendiger Forschungsreisen. B. hatte besonderen Wert darauf gelegt, dass ihre Stiftung die „Bestrebungen und Zwecke der SNG (…) in dauernder Weise fördern“ solle, wie es in der Stiftungsurkunde heißt. Grundsätzlich verstand B. ihr Mäzenatentum nicht als Mittel zur Selbstdarstellung, sondern als Verantwortung und Pflicht. Gleichwohl zeigen ihre Zuwendungen – von lokalen Hilfsprojekten bis hin zu millionenschweren wissenschaftlichen Stiftungen – eine klare Strategie: die Verbindung von persönlicher Fürsorge, regionaler Verbundenheit und der Förderung von Wissenschaft und Bildung auf höchstem Niveau.

Kinderporträt (von August von der Embde, 1820) in der Neuen Galerie in Kassel. Marmorbüste (von Josef von Kopf, 1884) im Senckenberg Naturmuseum in Ffm.

B.weg in Goldstein.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Luisa Kapp.

Artikel in: Frankfurter Biographie 1 (1994), S. 93, verfasst von: Sabine Hock.

Lexika: Franz, Eckhart G. (Hg.): Haus Hessen. Biografisches Lexikon. Darmstadt 2012. (Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission NF 34).Andrea Pühringer in: Franz (Hg.): Haus Hessen 2012, S. 169f. | Kassel Lexikon. 2 Bde. Kassel 2009.Margret Lemberg in: Kassel Lex., Bd. 1, S. 81f. | Müller, Bruno: Stiftungen für Ffm. Ffm. 1958.Müller: Stiftungen 1958, S. 114. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 29.

Literatur: Archiv für Fft.s Geschichte und Kunst. Bisher 78 Bde. Ffm. 1839-2019.Merk, Heidrun: Der Ffter Goldsteinpark und die Familie von Reichenbach-Lessonitz. In: AFGK 74 (2014): Ffter Parkgeschichten, S. 89-96, bes. S. 92-94. | Bericht über die [seit 1896: der] SNG in Ffm. Ffm. 1850-1921.Nachruf in: Bericht d. SNG 1883/84, S. 5f. | SNG (Hg.): 175 Jahre Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. Jubiläumsband. 2 Bde. Ffm. 1992. (Senckenberg-Buch 68).Klems, Carola: Gräfin Louise Bose 1818-1883. In: FS 175 Jahre SNG 1992, Bd. 1, S. 398f. | Kasper, Birgit/Schubert, Steffi: Nach Frauen benannt. 127 Straßen in Ffm. Hg. v. Frauenreferat der Stadt Ffm. Ffm. 2013.Kasper/Schubert: Nach Frauen benannt 2013, S. 25f. | Katalog des Bose-Museums. [Innentitel: Führer durch die Gemälde- etc. Sammlung des Städtischen Bose-Museums zu Kassel.] 2. vermehrte Aufl. Kassel 1899.Kat. Bose-Museum 1899. | Kopf, Josef von: Lebenserinnerungen eines Bildhauers. Stuttgart/Leipzig 1899.Kopf: Lebenserinnerungen eines Bildhauers 1899, S. 503-507. | Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck 1830-1930. Hg. v. Ingeborg Schnack. 6 Bde. Marburg 1939-58. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck 20).Philipp Losch in: Lebensbilder aus Kurhessen u. Waldeck 1 (1939), S. 37f. | Lemberg, Margret: Gräfin Louise Bose und das Schicksal ihrer Stiftungen und Vermächtnisse. Marburg 1998. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 46,4; zugl. Senckenberg-Buch 73).Lemberg: Gräfin Bose 1998. | Meysenbug, Malwida von: Memoiren einer Idealistin. 3 Bde. Stuttgart 1876.Meysenbug: Memoiren einer Idealistin 1876, Bd. 1, S. 30. | Weinland, David Friedrich: Abschiedsworte am Grabe der Frau Louise Wilhelmine Emilie Gräfin Bose[,] geb. Gräfin von Reichenbach-Lessonitz[,] gesprochen zu Lichtenthal bei Baden, den 6. Oktober 1883 (...). Baden-Baden 1883.Weinland: Abschiedsworte am Grabe d. Frau Louise Wilhelmine Emilie Gräfin Bose 1883. | Zibell, Stephanie: Hessinnen. 50 Lebenswege. Wiesbaden 2019.Zibell: Hessinnen 2019, S. 290-296, 379.

Quellen: ISG, Archiv der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 1511-2016.ISG, Archiv der SGN, Best. V176 Nr. 427 (Verwaltung der Bose-Stiftung, 1839-88). | ISG, Archiv der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 1511-2016.ISG, Archiv der SGN, Best. V176 Nr. 1214 (Schmuckurkunde der SNG für Louise Gräfin Bose). | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/11.597. | Landesarchiv Baden-Württemberg, Stuttgart.Geburtseintrag des Sohns, geb. am 6.8.1851 in Baden: Landesarchiv Baden-Württemberg 390 Nr. 221: Baden-Baden, evangelische Gemeinde: Geburtenbuch 1851-60, S. 9, Nr. 16. | Landesarchiv Baden-Württemberg, Stuttgart.Sterbeeintrag des Sohns, gest. am 6.8.1851 in Baden: Landesarchiv Baden-Württemberg 390 Nr. 223: Baden-Baden, evangelische Gemeinde: Sterbebuch 1851-60, S. 156, Nr. 21.

Internet: Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/121088014Hess. Biografie, 4.9.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Louise_von_BoseWikipedia, 4.9.2025.

GND: 121088014 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Kapp, Luisa: Bose, Louise Gräfin. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/1841

Stand des Artikels: 10.9.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 09.2025.