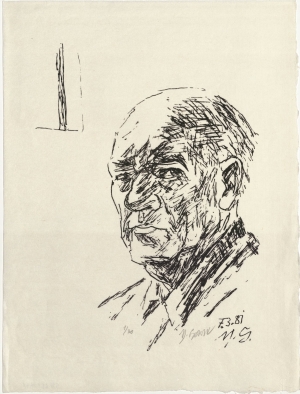

Garve, Theo

Theo Garve

Selbstporträt (Lithografie auf Japan-Bütten, 1981; als Schenkung von Gerda Garve im

Sprengel Museum Hannover).

Foto: Herling/Gwose/Werner, Sprengel Museum Hannover.

© Theo Garve.

Garve (auch: Garvé), Theodor Max Karl, gen. Theo. Prof. Maler und Grafiker. * 21.11.1902 Offenbach/Main, † 20.5.1987 Hamburg.

Von 1917 bis 1921 Lehre als Maschinenschlosser, beendet mit der Gesellenprüfung. Neben der Arbeit im erlernten Beruf ab 1922 Weiterbildung an der Kunstgewerbeschule der Technischen Lehranstalten in Offenbach am Main bei dem Typografen und Schriftkünstler Rudolf Koch und dem Maler und Grafiker Richard Throll (bis 1924). 1925 Wechsel an die städtische Kunstgewerbeschule in Ffm., wo er zunächst die Meisterklasse für freie Malerei von Johann Vincenz Cissarz besuchte. 1926 wurde G. als erster Schüler in die Meisterklasse von Max Beckmann aufgenommen. Beckmann war schon damals ein international anerkannter Künstler, und für die jungen Kunststudenten galt es als große Ehre, als Meisterschüler des renommierten Malers angenommen zu werden, doch: „Von vielen Seiten wurde man davor gewarnt, bei Max Beckmann Schüler zu werden, mit dem Hinweis, daß es bei seiner Brutalität und Kraft (...) für einen Lernenden keine Möglichkeit zu einer persönlichen Entwicklung gebe.“ (Zit. nach: FAS, Nr. 37, 17.9.2000, S. 29.) So kam es, schreibt G. weiter in seinen Erinnerungen, dass die Meisterklasse für freie Malerei von Max Beckmann, der von 1925 bis 1933 an der Kunstgewerbeschule lehrte, im ersten Jahr nur aus ihm als Schüler bestand. Nach und nach folgten weitere Studenten und Studentinnen, darunter Alfred Nungesser, Karl Tratt, Karl Theodor Schmidt und später Georg Heck, der – wie G. – schon eine handwerkliche Lehre durchlaufen hatte, Walter Hergenhahn, Inge Dinand (später verh. Hergenhahn-Dinand), Carla Brill u. a. Beckmann selbst äußerte mehrfach, seine Schüler müssten erst „durch ihn hindurch“, um zu ihrem eigenen Stil zu gelangen; aber er beließ ihnen stets ihre Selbstständigkeit, die er sogar regelrecht einforderte, und ermunterte die Lernenden dazu, ihren eigenen Weg zu finden. In der zweiten Ausstellung der „Kunstschule der Stadt Ffm.“ 1927 war G. mit einem Selbstbildnis vertreten.

1930 beendete G. sein Studium, um künftig als freischaffender Künstler zu arbeiten, und wurde Mitglied des Deutschen Künstlerbunds, bis zu dessen Auflösung 1933 er erfolgreich an Ausstellungen und Wettbewerben teilnahm. Noch 1930 stellte er zusammen mit fünf weiteren Beckmann-Schülern bei der Ffter Galerie Prestel aus. 1933 folgte die Gruppenausstellung „Das junge Fft.“ im Ffter Kunstverein, die die Werke der Beckmann-Klasse einer breiteren Öffentlichkeit präsentierte und vorzeitig abgebrochen werden musste. Während die Besprechung im Berliner Tageblatt recht positiv ausgefallen war, veröffentlichte das Ffter Volksblatt, ein amtliches Organ der NSDAP, einen Verriss, der die Werke der jungen Künstler als „Verfallskunst“, „entartete Kunst“ und „Erzeugnisse geisteskranker oder schwachsinniger Kinder“ bezeichnete. Dies führte zur „Säuberung“ der Kunstgewerbeschule: Als einer der von den Nationalsozialisten meistgehassten Künstler wurde Max Beckmann fristlos aus seiner Professur entlassen, und seine Meisterklasse wurde aufgelöst. Er verließ, ebenso wie seine nun deklassierten Schüler, die Stadt. G., dessen Werk als „entartet“ diffamiert wurde, zog es nach Berlin; er hielt sich in Keitum auf Sylt auf und reiste zusammen mit Gerhard Marcks (1889-1981) nach Fischland an der Ostsee (1939). Auch mit der späteren Galeristin Hanna Bekker vom Rath war G. befreundet, die er in ihrem „Blauen Haus“ in Hofheim am Taunus besuchte, das in der NS-Zeit ein Zufluchtsort für verfemte Künstler war. Gemeinsam mit ihr reiste er 1937 nach Paris, um unzensierte moderne Kunst zu sehen, vor allem das neu entstandene Werk „Guernica“ von Pablo Picasso (1881-1973) im Spanischen Pavillon der Weltausstellung. Daran schloss sich eine Reise durch Nord- und Mittelfrankreich sowie in die Schweiz an.

Schon während seiner Zeit an der Kunstgewerbeschule zeigte sich G.s kunstpädagogisches Talent: Er freundete sich 1927 – außerhalb der Beckmann-Klasse – mit Wilhelm, gen. Willi, Raab (1907-1989) an, der sein erster Schüler wurde. Raab hatte ebenfalls eine Handwerkerausbildung (als Mechaniker) absolviert und versuchte es nun als bildender Künstler. G. gab sein Wissen an ihn weiter und ließ ihn in seinem Atelier am Goetheplatz Stillleben im Beckmann-Stil üben. Raab wiederum assistierte G. bei der Ausführung eines 24 Meter langen Wandfrieses in der Brentanoschule in der Arnsburger Straße 44 in Bornheim und der Wandgemälde im „Haus der Jugend“ am Dornbusch. Eine weitere Wandgestaltung im Berliner Bezirk Tempelhof ist nicht erhalten.

Bereits seit 1933 gehörte G. der Ffter Künstlergesellschaft an. Im Mai 1935 heiratete der Maler, der damals in einer Dachwohnung in der Ffter Fahrgasse lebte, Else Auguste Lichtnau (1898-1942; auf einigen Werken als „Lichen“ zu sehen). Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs nahm er 1939 erneut ein Studium an der Städelschule auf: ein Grafikstudium in der Lithografie-Klasse bei Franz Karl Delavilla. Im Januar 1941 wurde G. zum Kriegsdienst eingezogen. 1942 starb seine Frau infolge der Geburt des Sohnes Christoph, der wiederum 1959 nach langer Krankheit starb. 1945 kehrte G. nach Ffm. zurück, wo er Wohnung und Atelier zerstört vorfand und damit den größten Teil seines Frühwerks verloren hatte.

G. wurde 1946 mit der Reorganisation der Städelschule betraut und baute zusammen mit Walter Hergenhahn deren Abendschule wieder auf. An der Abendschule, die er seit spätestens 1951 bis 1956 auch leitete, unterrichtete er seit 1947 die Zeichenklasse. Damit war er maßgeblich an der Förderung des künstlerischen Nachwuchses in Ffm. in der ersten Nachkriegszeit beteiligt. Zu G.s Ffter Schülern zählten u. a. Hermann Goepfert (1926-1982), Robert Freund (1929-1999), Gerhard Wittner (1926-1998), Florian Köhler (1935-2013) und Hermann zur Strassen (1927-2019). 1951 gründete G. die Max-Beckmann-Gesellschaft, unterstützt u. a. von der Kunstsammlerin Lilly von Schnitzler. Von 1952 bis 1954 war er Erster Vorsitzender des Berufsverbands Bildender Künstler in Ffm. Seit 1951 war G. in zweiter Ehe verheiratet mit Gerda G., geb. Heyne, die auf seinen Bildern auch immer wieder dargestellt ist.

1956 folgte G. einem durch seinen Freund Wilhelm Grimm (1904-1986) vermittelten Ruf auf eine Professur an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg, wo er bis zu seiner vorzeitigen Emeritierung aus gesundheitlichen Gründen 1965 die Zeichenklasse leitete. Seine Schüler in Hamburg waren u. a. Hanne Darboven (1941-2009), Wolff Buchholz (1935-2010) und Günther Knipp (1935-2019). Seine fast zwei Jahrzehnte lange Lehrtätigkeit in Ffm. und Hamburg hatte G. in seiner künstlerischen Tätigkeit stark eingeschränkt, was er selbst bedauerte. Im Alter widmete er sich wieder verstärkt seiner Kunst. Wiederholte Studienreisen führten ihn nach Italien, Frankreich (Provence) und Mallorca sowie in die Schweiz.

G. nutzte ein breites Spektrum künstlerischer Techniken, arbeitete in Öl, Gouache, Aquarell, Tempera, Pastell, Kohle, Tusche, Bleistift und fertigte Holzschnitte, Lithografien, Radierungen an. In seinem Œuvre bevorzugte er bestimmte Themen, mit denen er sich immer wieder beschäftigte. Meistens setzte er sich mit seiner direkten Umgebung auseinander. Vor allem in den Genres des Stilllebens und des Selbstbildnisses entfaltete er seine künstlerische Ausdruckskraft, wobei sich der Einfluss Beckmanns erkennen lässt. Während G. zu Anfang der 1920er Jahre sich noch an der Kunst von August Macke (1887-1914) orientiert und versucht hatte, Farbe als Stilmittel einzusetzen, schuf er nach der Begegnung mit Max Beckmann zunehmend klare Kompositionen mit starken Schwarz-Weiß-Kontrasten und harten Licht- und Schattenflächen.

Schon 1926 hatte sich G. mit einem Selbstporträt bei Beckmann vorgestellt und war daraufhin als dessen Schüler angenommen worden. Das Genre und die Gliederung der Fläche durch Formen und Gegenstände in verhaltener Farbigkeit beschäftigten ihn zeitlebens. Für seine Selbstporträts wie auch für seine Stillleben nutzte er häufiger bizarre Atelierdekorationen, die er ursprünglich entwickelt hatte, um seine Schüler zu perspektivischem und präzisem Zeichnen zu erziehen (z. B. „Selbstbildnis mit Wagenrad, Stahlrohrsessel, Stuhl und Staffelei“, 1976/85). Außer den immer wiederkehrenden Selbstbildnissen malte er auch Porträts von Freunden, Familie oder Persönlichkeiten, seltener Artisten im Zirkus. Stimmungsvoll-heitere Landschaftsbilder dominierten sein Spätwerk. Auch einige Ffter Ansichten aus verschiedenen Schaffenszeiten sind von G. überliefert, etwa „Goetheplatz im Winter“ (Blick aus dem Atelier, 1928; im Besitz der Städtischen Galerie im Städel Museum in Ffm.), „Blick aus einem Fenster auf die Deutschherrnbrücke“ (Holzschnitt, 1935), „Alte Brücke mit Dom“ (1940), „Neubau in Eschersheim“ (1949), „Eiserner Steg“ (1951), „Aufbau in der Großen Eschenheimer Straße“ (um 1951/52; nachweislich 1967 im Verlagshaus der Ffter Societät in Ffm.), „Endstation der Linie 17 in Ginnheim“ (Holzschnitt, 1952), „Ausblick auf die Festhalle“ (Kreidezeichnung, 1953) und „Blick aus einem Fenster auf die Dreikönigskirche“ (Holzschnitt, 1980).

1980/81 waren Werke von G. in der Ausstellung „Max Beckmanns Ffter Schüler 1925-1933“ der Kommunalen Galerie im Karmeliterkloster in Ffm. zu sehen.

„Großes Selbstbildnis mit Rahmen“ (1935) im Besitz des HMF. Selbstbildnis (Zeichnung, 1932) im Besitz der Städtischen Galerie im Städel Museum.

Zum 90. Geburtstag 1992 Gedächtnisausstellung im Karmeliterkloster in Ffm. 1994 Ausstellung „Theo Garve 1902-1987. Schüler Beckmanns“ in der Galerie Joseph Fach in Ffm. 2002/03 Ausstellung „Theo Garve zum 100. Geburtstag am 21. November 2002“ in der Kunsthandlung Julius Giessen in Ffm.

1930 beendete G. sein Studium, um künftig als freischaffender Künstler zu arbeiten, und wurde Mitglied des Deutschen Künstlerbunds, bis zu dessen Auflösung 1933 er erfolgreich an Ausstellungen und Wettbewerben teilnahm. Noch 1930 stellte er zusammen mit fünf weiteren Beckmann-Schülern bei der Ffter Galerie Prestel aus. 1933 folgte die Gruppenausstellung „Das junge Fft.“ im Ffter Kunstverein, die die Werke der Beckmann-Klasse einer breiteren Öffentlichkeit präsentierte und vorzeitig abgebrochen werden musste. Während die Besprechung im Berliner Tageblatt recht positiv ausgefallen war, veröffentlichte das Ffter Volksblatt, ein amtliches Organ der NSDAP, einen Verriss, der die Werke der jungen Künstler als „Verfallskunst“, „entartete Kunst“ und „Erzeugnisse geisteskranker oder schwachsinniger Kinder“ bezeichnete. Dies führte zur „Säuberung“ der Kunstgewerbeschule: Als einer der von den Nationalsozialisten meistgehassten Künstler wurde Max Beckmann fristlos aus seiner Professur entlassen, und seine Meisterklasse wurde aufgelöst. Er verließ, ebenso wie seine nun deklassierten Schüler, die Stadt. G., dessen Werk als „entartet“ diffamiert wurde, zog es nach Berlin; er hielt sich in Keitum auf Sylt auf und reiste zusammen mit Gerhard Marcks (1889-1981) nach Fischland an der Ostsee (1939). Auch mit der späteren Galeristin Hanna Bekker vom Rath war G. befreundet, die er in ihrem „Blauen Haus“ in Hofheim am Taunus besuchte, das in der NS-Zeit ein Zufluchtsort für verfemte Künstler war. Gemeinsam mit ihr reiste er 1937 nach Paris, um unzensierte moderne Kunst zu sehen, vor allem das neu entstandene Werk „Guernica“ von Pablo Picasso (1881-1973) im Spanischen Pavillon der Weltausstellung. Daran schloss sich eine Reise durch Nord- und Mittelfrankreich sowie in die Schweiz an.

Schon während seiner Zeit an der Kunstgewerbeschule zeigte sich G.s kunstpädagogisches Talent: Er freundete sich 1927 – außerhalb der Beckmann-Klasse – mit Wilhelm, gen. Willi, Raab (1907-1989) an, der sein erster Schüler wurde. Raab hatte ebenfalls eine Handwerkerausbildung (als Mechaniker) absolviert und versuchte es nun als bildender Künstler. G. gab sein Wissen an ihn weiter und ließ ihn in seinem Atelier am Goetheplatz Stillleben im Beckmann-Stil üben. Raab wiederum assistierte G. bei der Ausführung eines 24 Meter langen Wandfrieses in der Brentanoschule in der Arnsburger Straße 44 in Bornheim und der Wandgemälde im „Haus der Jugend“ am Dornbusch. Eine weitere Wandgestaltung im Berliner Bezirk Tempelhof ist nicht erhalten.

Bereits seit 1933 gehörte G. der Ffter Künstlergesellschaft an. Im Mai 1935 heiratete der Maler, der damals in einer Dachwohnung in der Ffter Fahrgasse lebte, Else Auguste Lichtnau (1898-1942; auf einigen Werken als „Lichen“ zu sehen). Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs nahm er 1939 erneut ein Studium an der Städelschule auf: ein Grafikstudium in der Lithografie-Klasse bei Franz Karl Delavilla. Im Januar 1941 wurde G. zum Kriegsdienst eingezogen. 1942 starb seine Frau infolge der Geburt des Sohnes Christoph, der wiederum 1959 nach langer Krankheit starb. 1945 kehrte G. nach Ffm. zurück, wo er Wohnung und Atelier zerstört vorfand und damit den größten Teil seines Frühwerks verloren hatte.

G. wurde 1946 mit der Reorganisation der Städelschule betraut und baute zusammen mit Walter Hergenhahn deren Abendschule wieder auf. An der Abendschule, die er seit spätestens 1951 bis 1956 auch leitete, unterrichtete er seit 1947 die Zeichenklasse. Damit war er maßgeblich an der Förderung des künstlerischen Nachwuchses in Ffm. in der ersten Nachkriegszeit beteiligt. Zu G.s Ffter Schülern zählten u. a. Hermann Goepfert (1926-1982), Robert Freund (1929-1999), Gerhard Wittner (1926-1998), Florian Köhler (1935-2013) und Hermann zur Strassen (1927-2019). 1951 gründete G. die Max-Beckmann-Gesellschaft, unterstützt u. a. von der Kunstsammlerin Lilly von Schnitzler. Von 1952 bis 1954 war er Erster Vorsitzender des Berufsverbands Bildender Künstler in Ffm. Seit 1951 war G. in zweiter Ehe verheiratet mit Gerda G., geb. Heyne, die auf seinen Bildern auch immer wieder dargestellt ist.

1956 folgte G. einem durch seinen Freund Wilhelm Grimm (1904-1986) vermittelten Ruf auf eine Professur an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg, wo er bis zu seiner vorzeitigen Emeritierung aus gesundheitlichen Gründen 1965 die Zeichenklasse leitete. Seine Schüler in Hamburg waren u. a. Hanne Darboven (1941-2009), Wolff Buchholz (1935-2010) und Günther Knipp (1935-2019). Seine fast zwei Jahrzehnte lange Lehrtätigkeit in Ffm. und Hamburg hatte G. in seiner künstlerischen Tätigkeit stark eingeschränkt, was er selbst bedauerte. Im Alter widmete er sich wieder verstärkt seiner Kunst. Wiederholte Studienreisen führten ihn nach Italien, Frankreich (Provence) und Mallorca sowie in die Schweiz.

G. nutzte ein breites Spektrum künstlerischer Techniken, arbeitete in Öl, Gouache, Aquarell, Tempera, Pastell, Kohle, Tusche, Bleistift und fertigte Holzschnitte, Lithografien, Radierungen an. In seinem Œuvre bevorzugte er bestimmte Themen, mit denen er sich immer wieder beschäftigte. Meistens setzte er sich mit seiner direkten Umgebung auseinander. Vor allem in den Genres des Stilllebens und des Selbstbildnisses entfaltete er seine künstlerische Ausdruckskraft, wobei sich der Einfluss Beckmanns erkennen lässt. Während G. zu Anfang der 1920er Jahre sich noch an der Kunst von August Macke (1887-1914) orientiert und versucht hatte, Farbe als Stilmittel einzusetzen, schuf er nach der Begegnung mit Max Beckmann zunehmend klare Kompositionen mit starken Schwarz-Weiß-Kontrasten und harten Licht- und Schattenflächen.

Schon 1926 hatte sich G. mit einem Selbstporträt bei Beckmann vorgestellt und war daraufhin als dessen Schüler angenommen worden. Das Genre und die Gliederung der Fläche durch Formen und Gegenstände in verhaltener Farbigkeit beschäftigten ihn zeitlebens. Für seine Selbstporträts wie auch für seine Stillleben nutzte er häufiger bizarre Atelierdekorationen, die er ursprünglich entwickelt hatte, um seine Schüler zu perspektivischem und präzisem Zeichnen zu erziehen (z. B. „Selbstbildnis mit Wagenrad, Stahlrohrsessel, Stuhl und Staffelei“, 1976/85). Außer den immer wiederkehrenden Selbstbildnissen malte er auch Porträts von Freunden, Familie oder Persönlichkeiten, seltener Artisten im Zirkus. Stimmungsvoll-heitere Landschaftsbilder dominierten sein Spätwerk. Auch einige Ffter Ansichten aus verschiedenen Schaffenszeiten sind von G. überliefert, etwa „Goetheplatz im Winter“ (Blick aus dem Atelier, 1928; im Besitz der Städtischen Galerie im Städel Museum in Ffm.), „Blick aus einem Fenster auf die Deutschherrnbrücke“ (Holzschnitt, 1935), „Alte Brücke mit Dom“ (1940), „Neubau in Eschersheim“ (1949), „Eiserner Steg“ (1951), „Aufbau in der Großen Eschenheimer Straße“ (um 1951/52; nachweislich 1967 im Verlagshaus der Ffter Societät in Ffm.), „Endstation der Linie 17 in Ginnheim“ (Holzschnitt, 1952), „Ausblick auf die Festhalle“ (Kreidezeichnung, 1953) und „Blick aus einem Fenster auf die Dreikönigskirche“ (Holzschnitt, 1980).

1980/81 waren Werke von G. in der Ausstellung „Max Beckmanns Ffter Schüler 1925-1933“ der Kommunalen Galerie im Karmeliterkloster in Ffm. zu sehen.

„Großes Selbstbildnis mit Rahmen“ (1935) im Besitz des HMF. Selbstbildnis (Zeichnung, 1932) im Besitz der Städtischen Galerie im Städel Museum.

Zum 90. Geburtstag 1992 Gedächtnisausstellung im Karmeliterkloster in Ffm. 1994 Ausstellung „Theo Garve 1902-1987. Schüler Beckmanns“ in der Galerie Joseph Fach in Ffm. 2002/03 Ausstellung „Theo Garve zum 100. Geburtstag am 21. November 2002“ in der Kunsthandlung Julius Giessen in Ffm.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Claudia Olbrych.

Lexika: Allgemeines Künstlerlexikon (AKL). Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. 119 Bde. (zuzüglich Index-, Register- und Nachtragsbände). Leipzig u. a. 1983/92-2023.AKL 49 (2006), S. 486. | Vollmer, Hans: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. 6 Bde. Leipzig 1953-62.Vollmer 2 (1963), S. 204.

Literatur: Die Kunstsammlung des Kulturamtes der Stadt Ffm. Künstlerförderung seit 1922. Hg.: Kulturamt der Stadt Ffm. Idee und Konzept: Jessica Beebone und Manuel Raven. Ffm. 2019. (Die Städtische Kunstsammlung 1).Beebone/Raven (Idee u. Konzept): Die Kunstsammlung d. Kulturamtes d. Stadt Ffm. 2019, S. 24-27. | Ehrlich, Wilfried: Fünfzig Jahre Treue um Treue. Die Geschichte der Heussenstamm’schen Stiftung. Hg. v. d. Heussenstamm-Stiftung. Ffm. [1983].Ehrlich: Heussenstamm’sche Stiftung 1983, S. 28. | Theo Garve. Schüler Beckmanns. Mit einem Vorwort v. Inge Eichler. Ffm. 1994. (Katalog / Galerie und Kunstantiquariat Joseph Fach 63).Eichler (Vorw.): Theo Garve. Schüler Beckmanns 1994. | Fittkau, Hans-Jürgen: Aus der Meisterklasse Max Beckmanns: Alfred Nungesser (1903-1983). Zum 100. Geburtstag Alfred Nungessers. Hg. v. d. 1822-Stiftung der Ffter Sparkasse. Ffm. 2003.Fittkau: Alfred Nungesser 2003, S. 3f. | Fittkau, Hans-Jürgen: Aus der Meisterklasse Max Beckmanns. Karl Tratt, Friedrich Wilhelm Meyer und ihre Kommilitonen. Hg. v. d. 1822-Stiftung der Ffter Sparkasse. Ffm. 2000.Fittkau: Aus der Meisterklasse Max Beckmanns 2000, S. 45-47. | Frankfurt – Lebendige Stadt. Vierteljahreshefte für Kultur, Wirtschaft und Verkehr. Hg. v. Ernst A. Ihle unter Mitwirkung des Verkehrs- und Wirtschaftsamtes der Stadt Ffm. 34 Jahrgänge. Ffm. 1956-90.Kruse, A. H.: Vom Main an die Alster. Der Maler Theo Garve wurde nach Hamburg berufen. In: FLS 1956, H. 1, S. 34f. | Theo Garve 1902-1987. Gedächtnisausstellung. Hg. v. d. Stadt Ffm., Dezernat Kultur und Freizeit, Amt für Wissenschaft und Kunst. Ausstellung und Katalog: Bert Freund, Stephan Mann. Ffm. 1992.Freund/Mann: Theo Garve 1992. | Max Beckmanns Ffter Schüler 1925-1933. Kommunale Galerie im Refektorium des Karmeliterklosters zu Ffm. (...), 22. November 1980 – 2. Januar 1981. [Hg. v. Dezernat Kultur und Freizeit der Stadt Ffm., Amt für Wissenschaft und Kunst. Red. u. Ausstellung: Dieter Hoffmann, Günther Vogt und Rudi Seitz.] Ffm. 1980.Hoffmann u. a.: Max Beckmanns Ffter Schüler 1980, o. S. | Museum Giersch (Hg.): Expressionismus im Rhein-Main-Gebiet. Künstler – Händler – Sammler. Katalogred.: Christoph Otterbeck, Birgit Sander, Manfred Großkinsky, Sophia Dietrich. Ffm./Petersberg 2011.Kat. Expressionismus im Rhein-Main-Gebiet 2011, S. 175, 397; vgl. auch S. 38, 150, 320, 354, 389, 415, 417. | Theo Garve 1902-1987. Ausstellung aus den Beständen des Sprengel Museum Hannover, 8.12.1999-2.4.2000. [Ausstellung u. Katalog: Norbert Nobis.] Hannover 1999.Nobis: Theo Garve 1999. | Opalla, Jeannette: 150 Jahre Ffter Künstlergesellschaft [1857-2007]. Mit Beiträgen von Edelgard Bogner-Wende und Klaus-Ludwig Schulz. Hg. v. der 1822 Stiftung der Ffter Sparkasse (...). Ffm. 2007.Opalla: Ffter Künstlergesellschaft 2007, S. 47, 59, 163. | Wer ist’s? [Titel ab 1935 auch: Degeners Wer ist’s? Mit wechselnden Unter- bzw. Übertiteln, u. a.: Unsere Zeitgenossen. / Zeitgenossenlexikon. / Who’s Who in Germany?] Gründungsherausgeber: Hermann A. L. Degener. 1.-10. Ausgabe. Leipzig u. a. 1905-35. Fortgesetzt u. d. T.: Wer ist wer? Das deutsche Who’s Who. 11.-52. Ausgabe. Berlin u. a. 1951-2015/16.Wer ist wer? 1962, S. 402. | Zimmermann, Rainer: Die Kunst der verschollenen Generation. Deutsche Malerei des Expressiven Realismus von 1925-1975. Düsseldorf/Wien 1980.Zimmermann: Die Kunst der verschollenen Generation 1980.

Quellen: Ffter Allgemeine Sonntagszeitung. Ffm. 1990-heute.Crüwell, Konstanze: Als Sachsenhausen ein zweites Schwabing wurde – Erinnerung an den Beckmann-Schüler Friedrich Wilhelm Meyer. In: FAS, Nr. 37, 17.9.2000, S. 29. | Ffter Allgemeine Zeitung. Ffm. 1949-heute.Helmolt, Christa von: Die Form, die Form, die Form – 70 Arbeiten von Theo Garve in der Galerie Joseph Fach. In: FAZ, Nr. 286, 9.12.1994, S. 78. | ISG, Archiv der Ffter Künstlergesellschaft (mit dem Nachlass von deren langjährigem Vorsitzenden Heinrich Schopp), 1874-2006.ISG, Ffter Künstlergesellschaft, V2/259 (biographische Mappe). | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Toten-/Sterbebücher (Beerdigungs- bzw. Sterbebücher), Ffm., 1565-1850 bzw. 1851-1989.Sterbeurkunde der ersten Ehefrau Else Garve, geb. Lichtnau, gest. am 6.11.1942 in Ffm.: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Toten-/Sterbebuch, Bestand STA 12/888: Standesamt Ffm. I, Sterbeurkunde 1942/I/1291. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/852. | Volksstimme. Sozialdemokratisches Organ für Südwestdeutschland. Ffm. 1890-1933. Fortgesetzt als Mitteilungsblatt der SPD Hessen./Organ der SPD, Bezirk Hessen Süd./Wochenschrift für Politik, Kultur und Wirtschaft. Ffm. 1946-54. [Dann fortgesetzt unter dem Titel: Hessische Zeitung. Ffm. 1954-56.]G. F.: Porträt der Woche. Vom Schlosser zum Maler. Theodor Garve. In: Volksstimme, Ffm., 6.6.1953, S. 6.

Internet: Städel Museum / Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Ffm. https://sammlung.staedelmuseum.de/de/person/garve-theo

Hinweis: Eintrag zu Theo Garve in der digitalen Sammlung.Städel, 24.6.2020.

GND: 122407962 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Olbrych, Claudia: Garve, Theo. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/5931

Stand des Artikels: 15.7.2020

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 07.2020.