Kloß, Georg

Georg Kloß

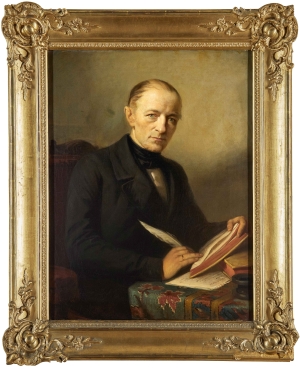

Ölgemälde von Julius Hamel (vor 1899; Kopie eines Bildnisses von Heinrich Hasselhorst, vor 1887).

Eigentümer: Dr. Senckenbergische Stiftung.

© Dr. Senckenbergische Stiftung, Ffm.

Kloß (auch: Kloss), Johann Georg Burkhard Franz. Herzoglich Sachsen-Altenburgischer Medizinalrat. Prof. Dr. med. Arzt. Historiker und Germanist. Bibliograph und Büchersammler. Bücherstifter. Freimaurer. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.* 31.7.1787 Ffm., Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 10.2.1854 Ffm.

Sohn des Wundarztes Johann Christoph Matthias K. (1754-1815) und dessen Ehefrau Margaretha Barbara, geb. Löhrl (1763-1832). Verheiratet (seit 1814) mit Johannette Marie Philippine K., geb. Siebert (1788-1847). Drei Söhne und sechs Töchter: Jacob Georg Hermann K. (1815-1884), seit 1838 praktischer Arzt in Ffm., seit 1863 Physicus primarius und damit letzter Träger dieses Amts in der Freien Stadt Ffm.; Maria Wilhelmine K. (seit 1849 verh. Dechent, 1817-1901); Margarethe Elisabethe Caroline K. (1819-1861); Adolf Bruno Theodor K. (1821-1866), Advokat; Anna Maria Auguste K. (seit 1851 verh. Eckhard, 1822-1891); Mariane Elisabeth Franziska Margarethe K. (seit 1851 in erster Ehe verh. Appel, seit 1868 in zweiter Ehe verh. Grau, 1825-1891); Maria Anna Sophia K. (seit 1860 verh. Boller, 1826-1900); Alexander K. (1827-1899), Handelsmann; Amalie Caroline Susanne K. (seit 1852 verh. Bode, 1829-?). Großvater des Ffter Pfarrers und Kirchenhistorikers Hermann Dechent (1850-1935).

Schüler des städtischen Gymnasiums. Auf Wunsch des Vaters ab 1805 Studium der Medizin in Heidelberg. 1809 Promotion in Göttingen. 1810 Niederlassung als praktischer Arzt in Ffm. Einsatz als Chirurg in den städtischen Lazaretten während der Befreiungskriege. Im November 1813 Ernennung zum außerordentlichen Professor an der Medizinisch-chirurgischen Spezialschule, die von Großherzog Carl Theodor von Dalberg im Rahmen von dessen Plänen zur Einrichtung einer Universität in Ffm. 1812 gegründet, aber angesichts der Auflösung des Großherzogtums Fft. bereits Ende 1813 wieder geschlossen wurde. Seit 1816 Tätigkeit, seit 1818 Festanstellung am Rochusspital in Ffm., dort seit 1827 Chefarzt („dirigierender Arzt“). Daneben Betrieb einer Privatpraxis.

Seit seiner Jugend war K. eng befreundet mit dem Juristen, späteren Senator und Bürgermeister Johann Gerhard Christian Thomas und dem Lokalhistoriker Benedict Römer-Büchner. Gemeinsam suchten sie seit den frühen 1810er Jahren in und um Ffm. nach mittelalterlichen Handschriften und alten Drucken. 1812 entdeckten sie die „Schwanritter“-Handschrift, deren Rettung ihnen zu verdanken ist (heute UB Ffm., Ms. germ. qu. 2). Auf Vermittlung von Thomas war K. Teil eines geisteswissenschaftlich interessierten Gelehrtennetzwerks, zu dem etwa Johann Friedrich Böhmer, Friedrich Heinrich von der Hagen (1780-1856), Hans Ferdinand Maßmann (1797-1874) sowie Jacob und Wilhelm Grimm gehörten. K. verlieh seit Beginn der 1820er Jahre eigene Handschriften an Fachvertreter der entstehenden Germanistik, um die Edition und Veröffentlichung alter deutschsprachiger Texte zu fördern. So überließ er die seit etwa 1820 in seinem Besitz befindliche spätmittelalterliche Sammelhandschrift, in der die mittelhochdeutsche Verserzählung „Der Schwanritter“ von Konrad von Würzburg († 1287) unikal überliefert ist, zur editionsphilologischen Bearbeitung an Wilhelm Grimm. 1826 gab K. gemeinsam mit Thomas anonym eine dreibändige Zusammenstellung von Predigten des Mystikers Johannes Tauler („Johann Tauler’s Predigten. Nach den besten Ausgaben und in unverändertem Text in die jetzige Schriftsprache übertragen“, Ffm. 1826) heraus. Weitere eigene (medienhistorische) Forschungstätigkeit: Forschungen zur Frühphase des Buchdrucks, Sammlung und Katalogisierung von Drucktypen, Sammeln von Materialien zu einer Bibliographie der Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts.

Vermittler geisteswissenschaftlicher Forschung für die städtische Öffentlichkeit. 1814 Sekretär des Ffter „Museums“ (der späteren Museums-Gesellschaft); dort eigene Vorträge zu historischen und literaturgeschichtlichen Themen. 1817 Mitbegründer des „Fft.ischen Gelehrtenvereins für deutsche Sprache“. Seit 1817 Mitglied der „Fft.ischen Gesellschaft zur Beförderung nützlicher Künste und deren Hülfswissenschaften“ (heute: Polytechnische Gesellschaft). Seit 1818 ordentliches und stiftendes Mitglied der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. 1819 Ehrenmitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Herausgabe der späteren „Monumenta Germaniae Historica“. Mitglied weiterer wissenschaftlicher Gesellschaften und Vereinigungen, u. a. der Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde zu Hanau (seit 1817), der Physikalisch-Medizinischen Sozietät zu Erlangen (seit 1839) und der Societas medica Hamburgensis (als korrespondierendes Mitglied, seit 1841).

Seit 1805 Mitglied der Loge zur Einigkeit. 1828 deren Meister vom Stuhl. 1836 Großmeister des Eklektischen Bundes.

1813 Aufnahme in die von Ehrmann gegründete Gesellschaft der „verrückten Hofräthe”.

Beginn der Büchersammlung in der Kindheit. 1808 erster handschriftlicher Katalog der Sammlung, erstellt von K. während seines Studiums in Göttingen (heute UB Ffm., Sign. Ms. Ff. G. Kloß III.5). Als Student gezielte Sammlung und sorgfältiges Bibliographieren medizinischer Dissertationen. Verkauf dieser ersten großen Sammlung (15.500 Stücke) im Mai 1820 an die Universität Bonn. Seit spätestens 1817 parallel ein weiteres, ebenfalls auffällig bibliographisch fundiertes Sammelinteresse: Handschriften und alte Drucke bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. In den nächsten Jahren Erwerb vollständiger Büchersammlungen [etwa des Wormser Bischofs Johann von Dalberg (1455-1503) oder der Esslinger Kirchen- und Schulbibliothek] sowie herausragender Einzelstücke aus Süd- und Westdeutschland, Mailand, Basel, Paris, London, Prag, Wien und Breslau. Zahlreiche Korrespondenzen mit Antiquaren, Buchhändlern und anderen Sammlern. Ab 1833 gescheiterte Versuche, die bedeutende und ebenfalls sehr umfangreiche zweite Sammlung im Ganzen an eine deutsche Bibliothek zu veräußern. 1835 Verkauf großer Teile der zweiten Sammlung über den Hamburger Antiquar A. Auerbach nach London und Versteigerung durch „Sotheby’s“ (vgl. Katalog mit 4.682 Nummern, darunter fast 150 Handschriften). Insgesamt besaß K. ca. 350 Handschriften. Dritter Sammlungsschwerpunkt: deutsche, englische und französische Freimaurerliteratur bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.

Wiederholt schenkte K. Stücke aus seinen Sammlungen an die Ffter Stadtbibliothek. Seine umfangreichste Stiftung an die Stadtbibliothek umfasste 1841 insgesamt 23 mittelalterliche Handschriften und gedruckte Bücher aus dem 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert (davon 13 Handschriften, darunter die „Schwanritter“-Handschrift, bis heute in der UB Ffm.).

Zahlreiche Publikationen zur Geschichte der Freimaurerei in Europa, u. a. „Die Freimaurerei in ihrer wahren Bedeutung aus den alten und ächten Urkunden der Steinmetzen, Masonen und Freimaurer nachgewiesen“ (1846) und „Geschichte der Freimaurerei in Frankreich aus ächten Urkunden dargestellt. (1725-1830.)“ (2 Bde., 1852/53).

Porträt (Kopie von Julius Hamel, vor 1899, nach einem früheren Bildnis von Heinrich Hasselhorst, vor 1887) im Besitz der Dr. Senckenbergischen Stiftung.

Der Nachlass von K. in der UB Ffm. ist vollständig digitalisiert, aber bisher weitgehend unausgewertet.

K.’ Freimaurerbibliothek wurde von seinen Erben an den prominenten Logenbruder Prinz Friedrich der Niederlande (1797-1881) verkauft; sie bildete den Grundstock für die „Bibliotheca Klossiana“ im heutigen „Cultural Masonic Center ‚Prins Frederik‘“ in Den Haag, die als größte freimaurerische Bücher- und Handschriftensammlung Europas gilt.

Zum 100. Geburtstag 1887 „Säkularfeier“ der Loge zur Einigkeit in Ffm. zum Andenken an K. und Einrichtung des „Dr. med. Georg Kloß’schen Fonds“ zur Hilfe für notleidende Logenbrüder.

Schüler des städtischen Gymnasiums. Auf Wunsch des Vaters ab 1805 Studium der Medizin in Heidelberg. 1809 Promotion in Göttingen. 1810 Niederlassung als praktischer Arzt in Ffm. Einsatz als Chirurg in den städtischen Lazaretten während der Befreiungskriege. Im November 1813 Ernennung zum außerordentlichen Professor an der Medizinisch-chirurgischen Spezialschule, die von Großherzog Carl Theodor von Dalberg im Rahmen von dessen Plänen zur Einrichtung einer Universität in Ffm. 1812 gegründet, aber angesichts der Auflösung des Großherzogtums Fft. bereits Ende 1813 wieder geschlossen wurde. Seit 1816 Tätigkeit, seit 1818 Festanstellung am Rochusspital in Ffm., dort seit 1827 Chefarzt („dirigierender Arzt“). Daneben Betrieb einer Privatpraxis.

Seit seiner Jugend war K. eng befreundet mit dem Juristen, späteren Senator und Bürgermeister Johann Gerhard Christian Thomas und dem Lokalhistoriker Benedict Römer-Büchner. Gemeinsam suchten sie seit den frühen 1810er Jahren in und um Ffm. nach mittelalterlichen Handschriften und alten Drucken. 1812 entdeckten sie die „Schwanritter“-Handschrift, deren Rettung ihnen zu verdanken ist (heute UB Ffm., Ms. germ. qu. 2). Auf Vermittlung von Thomas war K. Teil eines geisteswissenschaftlich interessierten Gelehrtennetzwerks, zu dem etwa Johann Friedrich Böhmer, Friedrich Heinrich von der Hagen (1780-1856), Hans Ferdinand Maßmann (1797-1874) sowie Jacob und Wilhelm Grimm gehörten. K. verlieh seit Beginn der 1820er Jahre eigene Handschriften an Fachvertreter der entstehenden Germanistik, um die Edition und Veröffentlichung alter deutschsprachiger Texte zu fördern. So überließ er die seit etwa 1820 in seinem Besitz befindliche spätmittelalterliche Sammelhandschrift, in der die mittelhochdeutsche Verserzählung „Der Schwanritter“ von Konrad von Würzburg († 1287) unikal überliefert ist, zur editionsphilologischen Bearbeitung an Wilhelm Grimm. 1826 gab K. gemeinsam mit Thomas anonym eine dreibändige Zusammenstellung von Predigten des Mystikers Johannes Tauler („Johann Tauler’s Predigten. Nach den besten Ausgaben und in unverändertem Text in die jetzige Schriftsprache übertragen“, Ffm. 1826) heraus. Weitere eigene (medienhistorische) Forschungstätigkeit: Forschungen zur Frühphase des Buchdrucks, Sammlung und Katalogisierung von Drucktypen, Sammeln von Materialien zu einer Bibliographie der Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts.

Vermittler geisteswissenschaftlicher Forschung für die städtische Öffentlichkeit. 1814 Sekretär des Ffter „Museums“ (der späteren Museums-Gesellschaft); dort eigene Vorträge zu historischen und literaturgeschichtlichen Themen. 1817 Mitbegründer des „Fft.ischen Gelehrtenvereins für deutsche Sprache“. Seit 1817 Mitglied der „Fft.ischen Gesellschaft zur Beförderung nützlicher Künste und deren Hülfswissenschaften“ (heute: Polytechnische Gesellschaft). Seit 1818 ordentliches und stiftendes Mitglied der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. 1819 Ehrenmitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Herausgabe der späteren „Monumenta Germaniae Historica“. Mitglied weiterer wissenschaftlicher Gesellschaften und Vereinigungen, u. a. der Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde zu Hanau (seit 1817), der Physikalisch-Medizinischen Sozietät zu Erlangen (seit 1839) und der Societas medica Hamburgensis (als korrespondierendes Mitglied, seit 1841).

Seit 1805 Mitglied der Loge zur Einigkeit. 1828 deren Meister vom Stuhl. 1836 Großmeister des Eklektischen Bundes.

1813 Aufnahme in die von Ehrmann gegründete Gesellschaft der „verrückten Hofräthe”.

Beginn der Büchersammlung in der Kindheit. 1808 erster handschriftlicher Katalog der Sammlung, erstellt von K. während seines Studiums in Göttingen (heute UB Ffm., Sign. Ms. Ff. G. Kloß III.5). Als Student gezielte Sammlung und sorgfältiges Bibliographieren medizinischer Dissertationen. Verkauf dieser ersten großen Sammlung (15.500 Stücke) im Mai 1820 an die Universität Bonn. Seit spätestens 1817 parallel ein weiteres, ebenfalls auffällig bibliographisch fundiertes Sammelinteresse: Handschriften und alte Drucke bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. In den nächsten Jahren Erwerb vollständiger Büchersammlungen [etwa des Wormser Bischofs Johann von Dalberg (1455-1503) oder der Esslinger Kirchen- und Schulbibliothek] sowie herausragender Einzelstücke aus Süd- und Westdeutschland, Mailand, Basel, Paris, London, Prag, Wien und Breslau. Zahlreiche Korrespondenzen mit Antiquaren, Buchhändlern und anderen Sammlern. Ab 1833 gescheiterte Versuche, die bedeutende und ebenfalls sehr umfangreiche zweite Sammlung im Ganzen an eine deutsche Bibliothek zu veräußern. 1835 Verkauf großer Teile der zweiten Sammlung über den Hamburger Antiquar A. Auerbach nach London und Versteigerung durch „Sotheby’s“ (vgl. Katalog mit 4.682 Nummern, darunter fast 150 Handschriften). Insgesamt besaß K. ca. 350 Handschriften. Dritter Sammlungsschwerpunkt: deutsche, englische und französische Freimaurerliteratur bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.

Wiederholt schenkte K. Stücke aus seinen Sammlungen an die Ffter Stadtbibliothek. Seine umfangreichste Stiftung an die Stadtbibliothek umfasste 1841 insgesamt 23 mittelalterliche Handschriften und gedruckte Bücher aus dem 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert (davon 13 Handschriften, darunter die „Schwanritter“-Handschrift, bis heute in der UB Ffm.).

Zahlreiche Publikationen zur Geschichte der Freimaurerei in Europa, u. a. „Die Freimaurerei in ihrer wahren Bedeutung aus den alten und ächten Urkunden der Steinmetzen, Masonen und Freimaurer nachgewiesen“ (1846) und „Geschichte der Freimaurerei in Frankreich aus ächten Urkunden dargestellt. (1725-1830.)“ (2 Bde., 1852/53).

Porträt (Kopie von Julius Hamel, vor 1899, nach einem früheren Bildnis von Heinrich Hasselhorst, vor 1887) im Besitz der Dr. Senckenbergischen Stiftung.

Der Nachlass von K. in der UB Ffm. ist vollständig digitalisiert, aber bisher weitgehend unausgewertet.

K.’ Freimaurerbibliothek wurde von seinen Erben an den prominenten Logenbruder Prinz Friedrich der Niederlande (1797-1881) verkauft; sie bildete den Grundstock für die „Bibliotheca Klossiana“ im heutigen „Cultural Masonic Center ‚Prins Frederik‘“ in Den Haag, die als größte freimaurerische Bücher- und Handschriftensammlung Europas gilt.

Zum 100. Geburtstag 1887 „Säkularfeier“ der Loge zur Einigkeit in Ffm. zum Andenken an K. und Einrichtung des „Dr. med. Georg Kloß’schen Fonds“ zur Hilfe für notleidende Logenbrüder.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Jan Habermehl.

Lexika: Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. 56 Bde. München/Leipzig 1875-1912.Wilhelm Stricker in: ADB 16 (1882), S. 227f. | Kallmorgen, Wilhelm: Siebenhundert Jahre Heilkunde in Ffm. Ffm. 1936. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission der Stadt Ffm. XI).Kallmorgen, S. 173, 324. | Corsten, Severin/Pflug, Günther u. a. (Hg.): Lexikon des gesamten Buchwesens. 2., völlig neu bearb. Aufl. 9 Bde. (73 Lieferungen). Stuttgart 1987-2016.Peter Neumann in: Lex. d. ges. Buchwesens 4 (1995), S. 244. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 310. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 133.

Literatur: Bogeng, Gustav A. E.: Die großen Bibliophilen. Geschichte der Büchersammler und ihrer Sammlungen. 3 Bde. Leipzig 1922. Nachdr. Hildesheim u. a. 1984.Bogeng: Die großen Bibliophilen 1 (1922), S. 340f.; 3 (1922), S. 165f. | Zur Erinnerung an den heimgegangenen Georg Burkhard Kloß. Aus dem Protokolle der Großen Mutterloge zu Ffm. Ffm. 1854.Gedenkschrift Georg Kloß 1854. | Johann Georg Burckhard <i>[sic!]</i> Franz Kloß (…). Beschreibung der Säkularfeier begangen von der Loge zur Einigkeit am 31. Juli und 28. September 1887. Ffm. 1887.Gedenkschrift Georg Kloß 1887. | Kirchner, Anton: Ansichten von Ffm., der umliegenden Gegend und den benachbarten Heilquellen. [Titel auch: Ansichten von Ffm. und seiner Umgegend.] 2 Teile. Ffm. 1818, Nachdr. 1982.Kirchner: Ansichten 1818, Teil I, S. 265f., Anm. 2. | Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte (WNzB). In Zusammenarbeit mit dem Wolfenbütteler Arbeitskreis für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte hg. v. der Herzog August Bibliothek. Bisher 39 Jahrgänge. Wiesbaden 1976-2014.Oppitz, Ulrich-Dieter: Georg Kloss und seine Handschriftensammlung. In: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 22 (1997), S. 1-47. | Zeitschrift für Bücherfreunde (ZfB). Monatshefte für Bibliophilie u. verwandte Interessen. Organ der Gesellschaft der Bibliophilen, der Deutschen Buchgewerbekünstler u. der Wiener Bibliophilen-Gesellschaft. Jahrgänge 1-12, NF 1-23, 3. F. 1=36 bis 5=40. Leipzig u. a. 1897/98-1908/09, 1909/10-1931 u. 1932-36.St. Goar, Moritz: Georg Burkhard Kloss und seine Bibliothek. In: Zs. f. Bücherfreunde 6 (1902/03), S. 201-205. | Zeitschrift für Bücherfreunde (ZfB). Monatshefte für Bibliophilie u. verwandte Interessen. Organ der Gesellschaft der Bibliophilen, der Deutschen Buchgewerbekünstler u. der Wiener Bibliophilen-Gesellschaft. Jahrgänge 1-12, NF 1-23, 3. F. 1=36 bis 5=40. Leipzig u. a. 1897/98-1908/09, 1909/10-1931 u. 1932-36.Lafrenz, Hans: Weiteres über Georg Burkhard Kloß und seine Bibliothek. In: Zs. f. Bücherfreunde 7 (1903/04), S. 205-209. | Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfDA). [Titel bis 1875: Zeitschrift für deutsches Alterthum.] Bisher 153 Jahrgänge. Berlin u. a. 1841-1944 u. 1948/50-2024.Habermehl, Jan/März, Freya: „manches artige Manuscript“. Der Mediziner Georg Kloß (1787-1854), die „Schwanritter“-Handschrift und die Frühgermanistik in Ffm. In: Zs. f. dt. Altertum u. dt. Literatur 153 (2024), S. 373-391.

Quellen: ISG, Archiv der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 1511-2016.ISG, Archiv der SGN, Best. V176 Nr. 2530 (Ernennung von Dr. med. [Georg] Kloß zum ordentlichen und stiftenden Mitglied der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1818). | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbücher, Ffm., 1533-1848 bzw. 1849-1939.Eintrag der Heirat mit Johannette Marie Philippine Siebert, 17.10.1814: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbuch 23 (1809-15), S. 574, Nr. 203. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/4.357. | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, vorm. Stadt- und Universitätsbibliothek, Ffm.Nachlass: UB Ffm., Sign. Ms. Ff. G. Kloß (online unter: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/nachmisc/nav/classification/8600344, abgerufen am 5.6.2023).

Internet: Berühmte Köpfe. Ffter Porträtsammlungen, Hg.: Corinna Gannon und Jochen Sander, Ffm. https://beruehmte-koepfe.net/#?name=kloß&modal-db=sb&modal-work-id=6948Berühmte Köpfe. Ffter Porträtsammlungen, 5.6.2023. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_KloßWikipedia, 5.6.2023.

GND: 116234679 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2025 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Habermehl, Jan: Kloß, Georg. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/7023

Stand des Artikels: 29.6.2023

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 07.2023.