Klinger, Friedrich Maximilian (von)

Friedrich Maximilian Klinger

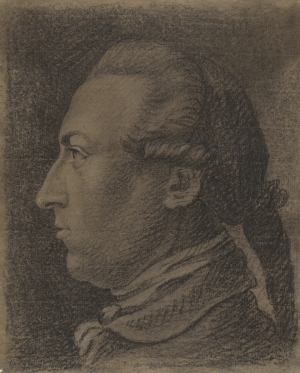

Kreidezeichnung von Johann Wolfgang Goethe (1775; im Besitz des FDH).

© Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum, Ffm. (Inv.-Nr. III-07265).

Klinger, Friedrich Maximilian (russischer Dienstadel seit 1780: von). Dichter. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.~ 18.2.1752 Ffm., Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 13.2.1831 Dorpat (Estland), begraben in St. Petersburg.

K.s Sterbedatum, das hier laut der Grabinschrift angegeben ist, richtet sich wahrscheinlich nach dem julianischen Kalender und entspräche dem 25.2.1831 nach dem gregorianischen Kalender.

Sohn des aus dem Odenwald stammenden Konstablers Johannes K. (1719-1760) und dessen zweiter Ehefrau Cornelia Margaret(h)a Dorothea, geb. Fuchs (1727-1800). K. war das zweite von sechs Kindern aus dieser Ehe; während seine drei jüngeren Brüder (* 1754, 1756 und 1760) als Säuglinge starben, erreichten wohl beide Schwestern (Anna Catharina, * 1751, und Agnes, * 1757) das Erwachsenenalter.

Geboren im Haus (Großer) Palmbaum, Allerheiligengasse 45/Ecke Judenmauer (an der Stelle des heutigen Hauses Allerheiligenstraße 15; abgerissen für einen 1832 errichteten Neubau). Später Umzug der Familie in die Rittergasse Lit. B 160 (seit 1849/50 K.gasse 30; abgerissen 1879 für den Durchbruch der Neuen Zeil, wobei die Ritter- bzw. K.gasse in der heutigen K.straße aufgegangen ist). Aufstieg des Vaters zur Ordonnanz des Kaiserlichen Rats, Schöffen und Ratsherrn Friedrich Maximilian von Lersner, dessen gleichnamiger Sohn der Taufpate K.s war. 1760 Tod des Vaters durch Unfall. Seit etwa 1771 Freundschaft mit Goethe. Bis 1772 Schüler des Ffter Gymnasiums. Studium der Rechte in Gießen (Immatrikulation 16.4.1774). Beginn der dichterischen Produktion. Ostern 1776 Preis der Schröder-Ackermann’schen Schauspieltruppe für sein im Vorjahr entstandenes Drama „Die Zwillinge“. Juni 1776 Abbruch des Studiums. Dreimonatiger Aufenthalt bei Goethe in Weimar, wo es zum Bruch zwischen den beiden Freunden kam. Von Oktober 1776 bis Februar 1778 mit der Seyler’schen Schauspieltruppe als Theaterdichter auf Reisen. 1778 Wechsel zur soldatischen Laufbahn, zunächst beim österreichischen Militär. 1780 Eintritt in den Dienst des russischen Großfürsten Paul als Ordonnanzoffizier. Beginn einer glänzenden Karriere, in deren Verlauf K. in Russland zu höchsten militärischen (1798 Generalmajor, später Generalleutnant, 1801 Direktor des 1. Kadettenkorps in St. Petersburg) und bildungspolitischen Ämtern (1803-17 Kurator der Universität Dorpat) aufstieg.

„Er hatte nicht mit sich selbst, aber außer sich mit der Welt des Herkommens zu kämpfen“, und „alles, was an ihm war, hatte er sich selbst verschafft und geschaffen, so daß man ihm einen Zug von stolzer Unabhängigkeit, der durch sein Betragen durchging, nicht verargte“ (Goethe). Die Herkunft aus einfachen Verhältnissen und die schwierige materielle Lage, in die die Familie nach dem Tod des Vaters geriet, prägten K.s Kindheit und Jugend und bestimmten seine Entwicklung. Seine – nach K.s eigenen Worten – „gute, redliche, verständige Mutter“ ernährte sich und ihre drei Kinder als Wäscherin und betrieb am Fahrtor einen Handel mit Feuersteinen. Mit Hilfe des Professors Johann Caspar Zinck († 1786) ermöglichte sie ihrem Sohn auf dessen dringenden Wunsch dennoch den Besuch des Gymnasiums: „Noch erinnere ich mich“, so K. in einem Brief an Lenz, „daß sie mein erstes Schulgeld nicht bezahlen konnte und es borgen mußte.“ Bescheidene Verdienstmöglichkeiten boten sich ihm im Chor der Kurrendschüler, der an besonderen Tagen in den Häusern Ffter Bürger geistliche Lieder sang und bei Beerdigungen singend vor dem Leichenwagen herzog, sowie als Kalefaktor (Heizer) am Gymnasium. Später erteilte er jüngeren Schülern Privatunterricht, und das Geldverdienen war wahrscheinlich auch seine Hauptbeschäftigung in der Zeit zwischen Schulabschluss und Studienbeginn. In seine Ffter Jahre fiel die intensive Lektüre der Werke Rousseaus, dessen Ideen seine späteren bildungspolitischen Reformen beeinflussten; außerdem eignete er sich im Selbststudium moderne Fremdsprachen an. Erinnerungen an seine Ffter Gymnasialzeit verarbeitete er in „Der Weltmann und der Dichter“ (Roman, 1798).

Bestimmend für seinen weiteren Lebensweg war die Freundschaft mit Goethe, mit dessen Hilfe K. 1774 das Jurastudium in Gießen beginnen konnte, und diese Freundschaft war auch der Grund, warum er seine Ferien regelmäßig in Ffm. verbrachte. Der Kreis der – später so genannten – Stürmer und Dränger um den jungen Goethe traf sich allsonnabendlich in der Wohnung der Familie K. in der Rittergasse. Zu dieser „Sozietät“ gehörten außer Goethe und K. der Advokat und Schriftsteller Heinrich Leopold Wagner, der Komponist Philipp Christoph Kayser, Goethes Jugendfreunde Johann Adam Horn und Johann Jakob Riese sowie die Brüder Hieronymus Peter und Johann Georg Schlosser; K.s jüngere Schwester Agnes (seit 1783 verh. Authäus; 1757-1815) soll die gefeierte Schönheit des Kreises gewesen sein. K. verehrte außerdem die Mutter Goethes sehr, und seine Äußerung, er habe „manche Stunde bei ihr auf den Stuhl genagelt zugebracht und Märchen gehört“, gab Anlass zu der von manchen Biographen geäußerten vagen Vermutung, die Familie K. habe, bevor sie in die Allerheiligengasse zog, in einem Nebenbau des Goethe’schen Hauses gewohnt, der 1755 abgerissen wurde. Diese Mutmaßungen wurden gestützt durch ein Gedicht Goethes, das dieser mit einem Bild seines Vaterhauses 1826 an K. sandte und das mit den Worten beginnt: „An diesem Brunnen hast auch du gespielt.“ Die daraus gezogene Schlussfolgerung, Goethe und K. seien im selben Haus geboren, scheint wohl weniger ein Faktum als vielmehr ein Beispiel für Mythenbildung zu sein.

Um die Jahreswende 1774/75 schrieb K. in Ffm. innerhalb von vier Tagen das bürgerliche Drama „Das leidende Weib“. Vorbild für die Figur der Julie soll eine Ffter Geliebte K.s gewesen sein. Nach der Veröffentlichung erschien in Offenbach und Ffm. anonym ein Pasquill, in dem K.s moralische Integrität in Zweifel gezogen wurde. Diese Vorwürfe wies K. im August 1775 in den „Ffter gelehrten Anzeigen“ von sich.

Im Mai 1775 lernte K. in seiner Vaterstadt die Grafen Stolberg kennen, wodurch er mit den Dichtern des Göttinger Hainbunds in Verbindung trat; gemeinsam mit seinem Freund Ernst Schleiermacher bereitete er dem Dichter J. M. R. Lenz einen genialischen Empfang auf dem Weg durch Ffm. nach Weimar, indem sie im Wertherkostüm vor seinem Wagen herritten: „Sie machten in Frankfurth groß Auffsehens, ieder Kerl blieb stehen und gaft sie an.“

Seine Reisen mit der Seyler’schen Schauspieltruppe führten K. auch nach Ffm., wo am 2.6.1777 sein Drama „Sturm und Drang“, das der literarischen Bewegung den Namen gab, gespielt wurde – vor leerem Haus. In einer ausführlichen und positiven Rezension der Aufführung rügte H. L. Wagner das Publikum, das einem mittlerweile preisgekrönten und zumindest in literarischen Kreisen bekannten Dichter aus Ffm. mit Unverständnis und Desinteresse begegnete. „Meine Lage ist hier von Seiten meiner Mutter erschrecklich, ich lebe einsam und (...) in fatalem Humor“: K., der selbst mit Seyler recht nobel im „Schwanen“ logierte und dem es eine „unendliche Freude“ machte, seine Familie zu unterstützen, fand die Diskrepanz zur materiellen Lage seiner Mutter und somit den ganzen Aufenthalt in Ffm. bedrückend. Dies könnte mit ein Grund sein, warum er sich (möglicherweise auch schon früher) in seiner Vaterstadt um eine städtische Anstellung bewarb, was allerdings abgewiesen wurde. (Ob sein Faust-Roman von 1791, eine Satire auf seine Heimatstadt, als später Racheakt zu verstehen ist, mag dahingestellt bleiben.) Fraglich ist, ob dem jungen und ehrgeizigen Dichter an einer solchen Stelle wirklich etwas gelegen war, schließlich hatte er 1776 an einen Freund geschrieben: „Wenigstens sollen sie mich in Ffm. nicht in Tiegel kriegen. Und das schwör ich dir auch!“ In jener Zeit hat K. ein Drama nach dem anderen verfasst, insgesamt neun Stücke bis 1777, die ihn als bedeutendsten Dramatiker des Sturm und Drang neben Lenz ausweisen.

Goethe, mit dem sich die Freundschaft ab 1811 erneuerte, porträtierte K. in „Dichtung und Wahrheit“ (III,14) und formulierte am treffendsten die weitere Entwicklung des einstigen Originalgenies K., der „ohne Biegsamkeit (welches ohnedem die Tugend der geborenen Reichsbürger niemals gewesen), aber desto tüchtiger, fester und redlicher sich zu bedeutenden Posten erhob (...), dabei aber niemals seine alten Freunde, noch den Weg, den er zurückgelegt, vergaß“.

Porträt von Goethes Hand (Kreidezeichnung, 1775) im Besitz des Freien Deutschen Hochstifts.

K.s eigentlicher Nachlass gilt als verschollen. Manuskripte, Korrespondenz und andere Dokumente in der Handschriften-Sammlung des Freien Deutschen Hochstifts.

K.straße in der Innenstadt. K.schule, eine berufliche Schule für Wirtschaft, Verwaltung, Gesundheit und Soziales, im Nordend.

Sohn des aus dem Odenwald stammenden Konstablers Johannes K. (1719-1760) und dessen zweiter Ehefrau Cornelia Margaret(h)a Dorothea, geb. Fuchs (1727-1800). K. war das zweite von sechs Kindern aus dieser Ehe; während seine drei jüngeren Brüder (* 1754, 1756 und 1760) als Säuglinge starben, erreichten wohl beide Schwestern (Anna Catharina, * 1751, und Agnes, * 1757) das Erwachsenenalter.

Geboren im Haus (Großer) Palmbaum, Allerheiligengasse 45/Ecke Judenmauer (an der Stelle des heutigen Hauses Allerheiligenstraße 15; abgerissen für einen 1832 errichteten Neubau). Später Umzug der Familie in die Rittergasse Lit. B 160 (seit 1849/50 K.gasse 30; abgerissen 1879 für den Durchbruch der Neuen Zeil, wobei die Ritter- bzw. K.gasse in der heutigen K.straße aufgegangen ist). Aufstieg des Vaters zur Ordonnanz des Kaiserlichen Rats, Schöffen und Ratsherrn Friedrich Maximilian von Lersner, dessen gleichnamiger Sohn der Taufpate K.s war. 1760 Tod des Vaters durch Unfall. Seit etwa 1771 Freundschaft mit Goethe. Bis 1772 Schüler des Ffter Gymnasiums. Studium der Rechte in Gießen (Immatrikulation 16.4.1774). Beginn der dichterischen Produktion. Ostern 1776 Preis der Schröder-Ackermann’schen Schauspieltruppe für sein im Vorjahr entstandenes Drama „Die Zwillinge“. Juni 1776 Abbruch des Studiums. Dreimonatiger Aufenthalt bei Goethe in Weimar, wo es zum Bruch zwischen den beiden Freunden kam. Von Oktober 1776 bis Februar 1778 mit der Seyler’schen Schauspieltruppe als Theaterdichter auf Reisen. 1778 Wechsel zur soldatischen Laufbahn, zunächst beim österreichischen Militär. 1780 Eintritt in den Dienst des russischen Großfürsten Paul als Ordonnanzoffizier. Beginn einer glänzenden Karriere, in deren Verlauf K. in Russland zu höchsten militärischen (1798 Generalmajor, später Generalleutnant, 1801 Direktor des 1. Kadettenkorps in St. Petersburg) und bildungspolitischen Ämtern (1803-17 Kurator der Universität Dorpat) aufstieg.

„Er hatte nicht mit sich selbst, aber außer sich mit der Welt des Herkommens zu kämpfen“, und „alles, was an ihm war, hatte er sich selbst verschafft und geschaffen, so daß man ihm einen Zug von stolzer Unabhängigkeit, der durch sein Betragen durchging, nicht verargte“ (Goethe). Die Herkunft aus einfachen Verhältnissen und die schwierige materielle Lage, in die die Familie nach dem Tod des Vaters geriet, prägten K.s Kindheit und Jugend und bestimmten seine Entwicklung. Seine – nach K.s eigenen Worten – „gute, redliche, verständige Mutter“ ernährte sich und ihre drei Kinder als Wäscherin und betrieb am Fahrtor einen Handel mit Feuersteinen. Mit Hilfe des Professors Johann Caspar Zinck († 1786) ermöglichte sie ihrem Sohn auf dessen dringenden Wunsch dennoch den Besuch des Gymnasiums: „Noch erinnere ich mich“, so K. in einem Brief an Lenz, „daß sie mein erstes Schulgeld nicht bezahlen konnte und es borgen mußte.“ Bescheidene Verdienstmöglichkeiten boten sich ihm im Chor der Kurrendschüler, der an besonderen Tagen in den Häusern Ffter Bürger geistliche Lieder sang und bei Beerdigungen singend vor dem Leichenwagen herzog, sowie als Kalefaktor (Heizer) am Gymnasium. Später erteilte er jüngeren Schülern Privatunterricht, und das Geldverdienen war wahrscheinlich auch seine Hauptbeschäftigung in der Zeit zwischen Schulabschluss und Studienbeginn. In seine Ffter Jahre fiel die intensive Lektüre der Werke Rousseaus, dessen Ideen seine späteren bildungspolitischen Reformen beeinflussten; außerdem eignete er sich im Selbststudium moderne Fremdsprachen an. Erinnerungen an seine Ffter Gymnasialzeit verarbeitete er in „Der Weltmann und der Dichter“ (Roman, 1798).

Bestimmend für seinen weiteren Lebensweg war die Freundschaft mit Goethe, mit dessen Hilfe K. 1774 das Jurastudium in Gießen beginnen konnte, und diese Freundschaft war auch der Grund, warum er seine Ferien regelmäßig in Ffm. verbrachte. Der Kreis der – später so genannten – Stürmer und Dränger um den jungen Goethe traf sich allsonnabendlich in der Wohnung der Familie K. in der Rittergasse. Zu dieser „Sozietät“ gehörten außer Goethe und K. der Advokat und Schriftsteller Heinrich Leopold Wagner, der Komponist Philipp Christoph Kayser, Goethes Jugendfreunde Johann Adam Horn und Johann Jakob Riese sowie die Brüder Hieronymus Peter und Johann Georg Schlosser; K.s jüngere Schwester Agnes (seit 1783 verh. Authäus; 1757-1815) soll die gefeierte Schönheit des Kreises gewesen sein. K. verehrte außerdem die Mutter Goethes sehr, und seine Äußerung, er habe „manche Stunde bei ihr auf den Stuhl genagelt zugebracht und Märchen gehört“, gab Anlass zu der von manchen Biographen geäußerten vagen Vermutung, die Familie K. habe, bevor sie in die Allerheiligengasse zog, in einem Nebenbau des Goethe’schen Hauses gewohnt, der 1755 abgerissen wurde. Diese Mutmaßungen wurden gestützt durch ein Gedicht Goethes, das dieser mit einem Bild seines Vaterhauses 1826 an K. sandte und das mit den Worten beginnt: „An diesem Brunnen hast auch du gespielt.“ Die daraus gezogene Schlussfolgerung, Goethe und K. seien im selben Haus geboren, scheint wohl weniger ein Faktum als vielmehr ein Beispiel für Mythenbildung zu sein.

Um die Jahreswende 1774/75 schrieb K. in Ffm. innerhalb von vier Tagen das bürgerliche Drama „Das leidende Weib“. Vorbild für die Figur der Julie soll eine Ffter Geliebte K.s gewesen sein. Nach der Veröffentlichung erschien in Offenbach und Ffm. anonym ein Pasquill, in dem K.s moralische Integrität in Zweifel gezogen wurde. Diese Vorwürfe wies K. im August 1775 in den „Ffter gelehrten Anzeigen“ von sich.

Im Mai 1775 lernte K. in seiner Vaterstadt die Grafen Stolberg kennen, wodurch er mit den Dichtern des Göttinger Hainbunds in Verbindung trat; gemeinsam mit seinem Freund Ernst Schleiermacher bereitete er dem Dichter J. M. R. Lenz einen genialischen Empfang auf dem Weg durch Ffm. nach Weimar, indem sie im Wertherkostüm vor seinem Wagen herritten: „Sie machten in Frankfurth groß Auffsehens, ieder Kerl blieb stehen und gaft sie an.“

Seine Reisen mit der Seyler’schen Schauspieltruppe führten K. auch nach Ffm., wo am 2.6.1777 sein Drama „Sturm und Drang“, das der literarischen Bewegung den Namen gab, gespielt wurde – vor leerem Haus. In einer ausführlichen und positiven Rezension der Aufführung rügte H. L. Wagner das Publikum, das einem mittlerweile preisgekrönten und zumindest in literarischen Kreisen bekannten Dichter aus Ffm. mit Unverständnis und Desinteresse begegnete. „Meine Lage ist hier von Seiten meiner Mutter erschrecklich, ich lebe einsam und (...) in fatalem Humor“: K., der selbst mit Seyler recht nobel im „Schwanen“ logierte und dem es eine „unendliche Freude“ machte, seine Familie zu unterstützen, fand die Diskrepanz zur materiellen Lage seiner Mutter und somit den ganzen Aufenthalt in Ffm. bedrückend. Dies könnte mit ein Grund sein, warum er sich (möglicherweise auch schon früher) in seiner Vaterstadt um eine städtische Anstellung bewarb, was allerdings abgewiesen wurde. (Ob sein Faust-Roman von 1791, eine Satire auf seine Heimatstadt, als später Racheakt zu verstehen ist, mag dahingestellt bleiben.) Fraglich ist, ob dem jungen und ehrgeizigen Dichter an einer solchen Stelle wirklich etwas gelegen war, schließlich hatte er 1776 an einen Freund geschrieben: „Wenigstens sollen sie mich in Ffm. nicht in Tiegel kriegen. Und das schwör ich dir auch!“ In jener Zeit hat K. ein Drama nach dem anderen verfasst, insgesamt neun Stücke bis 1777, die ihn als bedeutendsten Dramatiker des Sturm und Drang neben Lenz ausweisen.

Goethe, mit dem sich die Freundschaft ab 1811 erneuerte, porträtierte K. in „Dichtung und Wahrheit“ (III,14) und formulierte am treffendsten die weitere Entwicklung des einstigen Originalgenies K., der „ohne Biegsamkeit (welches ohnedem die Tugend der geborenen Reichsbürger niemals gewesen), aber desto tüchtiger, fester und redlicher sich zu bedeutenden Posten erhob (...), dabei aber niemals seine alten Freunde, noch den Weg, den er zurückgelegt, vergaß“.

Porträt von Goethes Hand (Kreidezeichnung, 1775) im Besitz des Freien Deutschen Hochstifts.

K.s eigentlicher Nachlass gilt als verschollen. Manuskripte, Korrespondenz und andere Dokumente in der Handschriften-Sammlung des Freien Deutschen Hochstifts.

K.straße in der Innenstadt. K.schule, eine berufliche Schule für Wirtschaft, Verwaltung, Gesundheit und Soziales, im Nordend.

Artikel aus: Frankfurter Biographie 1 (1994), S. 400f., verfasst von: Heike Gilbert (überarbeitete Onlinefassung für das Frankfurter Personenlexikon von Heike Gilbert/Sabine Hock).

Lexika: Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. 56 Bde. München/Leipzig 1875-1912.Erich Schmidt in: ADB 16 (1882), S. 190-192. | Harenbergs Lexikon der Weltliteratur. Autoren – Werke – Begriffe. Kuratorium: François Bondy, Ivo Frenzel, Joachim Kaiser, Lew Kopelew, Hilde Spiel. 5 Bde. Dortmund 1989.Jürgen Bolte in: Harenbergs Lex. d. Weltliteratur 3, S. 1633f. | Heyden, Eduard: Gallerie berühmter und merkwürdiger Ffter. Ffm. 1861.Heyden, S. 63-75. | Killy, Walther (Hg.): Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 14 Bde. und 1 Registerband. Gütersloh/München 1988-93. Digitale Ausgabe: Literaturlexikon. Hg. v. Walther Killy. Berlin 1998. (Digitale Bibliothek 9).Edward P. Harris in: Killy 6 (1990), S. 387-389 (in der digitalen Ausgabe: S. 10931-10938). | Kindlers neues Literaturlexikon. Hg. v. Walter Jens. Studienausgabe. 21 Bde. 2. Aufl. München 1996. [Die Studienausgabe ist im Text- und Datenbestand identisch mit der Originalausgabe von 1988-92.] Kindlers neues Literaturlex. 9, S. 504-508. | Brandt, Robert/Chotjewitz-Häfner, Renate: Literarisches Fft. Schriftsteller, Gelehrte und Verleger – Wohnorte, Wirken und Werke. (Der Dichter und Denker Stadtplan.) Jena/Berlin 1999. (Literarische Stadtpläne).Lit. Ffm., Nr. 22. | Neue Deutsche Biographie. Hg. v. d. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 28 Bde. Berlin 1953-2024. Fortgesetzt ab 2020 als: NDB-online (www.deutsche-biographie.de/ndbonline).Adalbert Elschenbroich in: NDB 12 (1980), S. 83-89. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 309. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 132; vgl. auch S. 281. | Wilpert, Gero von: Deutsches Dichterlexikon. Biographisch-bibliographisches Handwörterbuch zur deutschen Literaturgeschichte. 3., erw. Aufl. Stuttgart 1988. (Kröners Taschenausgabe, Bd. 288).Wilpert: Dt. Dichterlex., S. 435f. | Wilpert, Gero von (Hg.): Lexikon der Weltliteratur. Bd. 1: Biographisch-bibliographisches Handwörterbuch nach Autoren und anonymen Werken. 3., neubearb. Aufl. Stuttgart 1988. Bd. 2: Hauptwerke der Weltliteratur in Charakteristiken und Kurzinterpretationen. 3., neubearb. Aufl. Stuttgart 1993. Digitale Ausgabe: Lexikon der Weltliteratur. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter hg. v. Gero von Wilpert. Berlin 1999. (Digitale Bibliothek 13).Wilpert: Lex. d. Weltliteratur 1 (1988), S. 804 (in der digitalen Ausgabe: S. 7240-7242).

Literatur: Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde (AHG). [Hg. aus den Schriften des Historischen Vereins für (das Großherzogthum) Hessen.] 15 Bde., NF bisher 76 Bde. Darmstadt 1835/37-1880/84 und 1893/94-2018.Boßler, Marcel Christian: Die hessischen Büchsenmacher Boßler, Teil II: Drei Brüder, ein feurig-pulvriges Kunsthandwerk und die europäisch funkende Vetternschaft von Heinrich Philipp Boßler mit Friedrich Maximilian Klinger. In: Archiv f. hess. Gesch. u. Altertumskunde NF 81 (2023), S. 45-84. | Berger, Frank: Das Geld der Dichter in Goethezeit und Romantik. 71 biografische Skizzen über Einkommen und Auskommen. Wiesbaden [Copyright 2020].Berger: Das Geld der Dichter 2020, S. 77-80. | Boehncke, Heiner/Sarkowicz, Hans: Was niemand hat, find ich bei Dir. Eine Ffter Literaturgeschichte. Darmstadt/Mainz 2012.Boehncke/Sarkowicz: Ffter Literaturgeschichte 2012, S. 63, 118, 123-128. | Goethe, Johann Wolfgang: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. 3 Bde. 6. Aufl. Ffm. 1989. (insel taschenbuch 149-151).Goethe: DuW III,14, S. 670-673. | Goethe-Jahrbuch. Hg. v. Ludwig Geiger. 34 Jahrgänge. Ffm. 1880-1913.Klinger, Friedrich Maximilian: Brief an Lenz. In: Goethe-Jb. 9 (1888), S. 10f. | Hering, Christoph: Friedrich Maximilian Klinger. Der Weltmann als Dichter. Berlin 1966.Hering: Friedrich Maximilian Klinger 1966. | Heym, Heinrich: Lebenslinien. Schicksale aus einer alten Stadt. 3 Folgen. Ffm. 1965-68.Heym: Lebenslinien I (1965), S. 87-95. | Lohne, Hans: Fft. um 1850. Nach Aquarellen und Beschreibungen von Carl Theodor Reiffenstein und dem Malerischen Plan von Friedrich Wilhelm Delkeskamp. Ffm. 1967.Lohne: Fft. um 1850, S. 286f. | [Majer-Leonhard, Hans:] Zwölf Urkunden des Ffter Standesamts. Zusammengestellt für die Genealogische Gesellschaft. [Ffm. 1937.]Majer-Leonhard: Urkunden d. Ffter Standesamts 1937, Bl. 5. | Rieger, Maximilian: Klinger in der Sturm- und Drangperiode. Mit vielen Briefen. Darmstadt 1880.Rieger: Klinger in der Sturm- u. Drangperiode 1880. | Rieger, Maximilian: Klinger in seiner Reife. Mit einem Briefbuch. Darmstadt 1896.Rieger: Klinger in seiner Reife 1896. | Sarkowicz, Hans (Hg.): Die großen Ffter. Nach einer Sendereihe des Hessischen Rundfunks. 2. Aufl. Ffm./Leipzig 1994.Deichsel, Wolfgang: Sturm und Drang. Friedrich Maximilian Klinger. In: Sarkowicz (Hg.): Die großen Ffter 1994, S. 90-98; vgl. auch S. 277. | Smoljan, Olga: Friedrich Maximilian Klinger. Leben und Werk. Aus d. Russ. übers. von Ernst Moritz Arndt. Weimar 1962. (Beiträge zur deutschen Klassik 12).Smoljan: Friedrich Maximilian Klinger 1962. | Ueding, Gert (Hg.): Friedrich Maximilian Klinger. Ein verbannter Göttersohn. Lebensspuren 1752-1831. Eine Auswahl aus dem Werk. Stuttgart 1981.Ueding (Hg.): Friedrich Maximilian Klinger 1981. | Wagner, Heinrich Leopold: Briefe die Seylersche Schauspielergesellschaft und Ihre Vorstellungen zu Frankfurt am Mayn betreffend. Ffm. 1777.Wagner: Seylersche Schauspielergesellschaft 1777, S. 131-167.

Quellen: Ffter Allgemeine Zeitung. Ffm. 1949-heute.Häußler, Bernd: Fft.s Senatoren eine Ansammlung eitel-tumber Toren. Klingers Faust-Roman von 1791 (...). In: FAZ, 10.3.1990. | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbücher, Ffm., 1533-1848 bzw. 1849-1939.Heiratseintrag der Eltern Johannes Klinger und Cornelia Margaretha Dorothea Fuchs, Ffm., 31.3.1750: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbuch 15 (1736-50), S. 896. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/1.216. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/4.627 (Familie Klinger).

Internet: Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/118563319Hess. Biografie, 2.12.2015. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Maximilian_KlingerWikipedia, 2.12.2015.

GND: 118563319 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Gilbert, Heike/Hock, Sabine: Klinger, Friedrich Maximilian (von). In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/2922

Stand des Artikels: 18.7.2022

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 12.2015.