Morgenstern, Carl

Carl Morgenstern

Fotografie (aus Kaulen: Freud’ und Leid im Leben deutscher Künstler 1878).

Bildquelle: Institut für Stadtgeschichte, Ffm. (Sign. S7P Nr. 10158).

© entfällt. Diese Abbildung ist gemeinfrei.

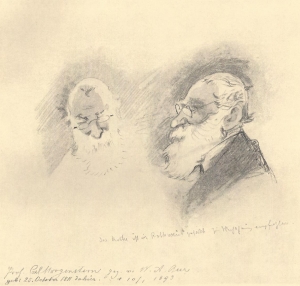

Carl Morgenstern

Zeichnung von Wilhelm Amandus Beer (aus Hoff: Ffter Künstler 1914, 3. Tafel nach S. 64).

© entfällt. Diese Abbildung ist gemeinfrei.

Morgenstern, Carl. Prof. Landschaftsmaler. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.* 25.10.1811 Ffm., Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 10.1.1893 Ffm.

Aus der in Ffm. ansässigen Künstlerfamilie M. Einziger Sohn von Johann Friedrich M. (1777-1844) und dessen Ehefrau Maria Magdalena, geb. Bansa (1778-1865). Enkel von Johann Ludwig Ernst M. (1738-1819). Wie die Mutter stammte auch M.s Ehefrau aus der Familie Bansa: Er war seit 1845 verheiratet mit Louise (auch: Luise) Mariane Cleophea M., geb. Bansa (1824-1913). Von den vier Kindern des Ehepaars widmete sich der zweite Sohn Friedrich Ernst M. (1853-1919) der Malerei.

M. besuchte die Musterschule in Ffm. und erhielt seine künstlerische Ausbildung von 1826 bis 1829 in der Werkstatt seines Vaters. Die Naturbeobachtung bei Ausflügen in die Umgebung, wie nach Rödelheim, Schwanheim oder auch Königstein, und das Kopieren nach niederländischen Vorbildern im Atelier waren prägend in dieser Ausbildungsphase M.s. Davon zeugt sein erstes selbstständiges Ölgemälde „Der Kupferhammer bei Oberursel“ (1828; im Besitz des HMF). Früh wurden seine Werke von Kunstvereinen, etwa in Ffm., Hamburg und Braunschweig, sowie von Sammlern erworben. 1829 schuf M. die aquarellierte Zeichnung „Der Prehn’sche Bildersaal“ (1829; im Besitz des HMF), die die Kunstsammlung des Nachbarn und Konditors Johann Valentin Prehn zeigt.

1832 zog M. nach München, wo er im Kreis der außerakademischen Landschaftsmaler, der „Fächler“, tätig war. Unter deren Einfluss wandte er sich von seiner dunkeltonigen Farbigkeit ab und entwickelte eine natürlichere Farbgebung sowie eine realistische Darstellungsweise. Dank der Technik der Ölskizze konnte er vermehrt direkt in der Natur arbeiten. Der Austausch mit Carl Rottmann (1797-1850) und Christian Ernst Bernhard Morgenstern (1805-1867) förderte die Ablösung von bisherigen Vorbildern. Von München aus unternahm er Studienreisen, u. a. nach Österreich, Tirol und in die Schweiz.

Obwohl ein Studium an den Akademien in Dresden und Düsseldorf geplant war, nutzte M. 1834 die Gelegenheit, nach Italien zu reisen. Zu Beginn haderte er mit der Darstellung der italienischen Landschaft und des südlichen Lichts. Ein intensiver Briefwechsel mit dem Vater zeigt M.s Zweifel, während er aus der Heimat positiven Zuspruch und väterliche Ermahnungen, sich nicht zu sehr von Traditionen zu entfernen, erhielt. Ab 1835 reiste M. von Rom aus nach Tivoli, Neapel, Capri und Amalfi, bis nach Sizilien sowie in die Albaner und Sabiner Berge. Während dieser Reisen knüpfte er Bekanntschaften mit anderen Künstlern, u. a. mit Johann Georg Gmelin (1810-1854), Ernst Willers (1803-1880), Gustav von Haugk (1804-1861) und Friedrich Nerly (1807-1878), und nahm an den Cervara-Künstlerfesten in Rom teil. Unter diesen Eindrücken fand er den Zugang zu einer modernen Landschaftsauffassung und Farbigkeit.

Nach dem Ausbruch der Cholera in Rom reiste M. 1837 über Oberitalien zurück nach Ffm. Hier nahm er im väterlichen Haus seine Arbeit als Künstler auf und festigte er in seinen Atelierbildern den in Italien gefundenen Stil, der durch idealisierte, lichtdurchflutete Motive der südlichen Landschaft geprägt war. Die in Italien und kurz darauf im Ffter Atelier entstandenen Werke gelten heute als die bedeutendsten seines Schaffens. Mit seinem zunehmenden Erfolg und vermutlich als Erinnerung begann M., ein „Schattenkabinett der Meisterwerke“ mit kleinformatigen Kopien seiner bedeutendsten Werke anzufertigen. 1840 reisten Carl M. und sein Vater Johann Friedrich M. zu Studienzwecken in die Schweiz. Gemeinsam übernahmen sie in Karlsruhe Restaurierungsaufträge. Letztlich erfüllte M. jedoch nicht den Wunsch des Vaters, wie Johann Friedrich M. selbst und der Großvater Johann Ludwig Ernst M. neben der Malerei die Restaurierungswerkstatt weiterzuführen. Die erfolgreiche Malerkarriere ermöglichte M. die Unabhängigkeit von diesem Zuverdienst. 1841 setzte M. seine Reisen entlang der französischen Küste bis nach Italien fort. 1843 folgte eine Reise an den Rhein zusammen mit Jakob Fürchtegott Dielmann.

Nach dem Tod seines Vaters 1844 übernahm M. die Versorgung der Familie. 1844 reiste er in die Normandie, nach Paris und Belgien sowie in die Niederlande. Bei einer Venedigreise 1846 traf er erneut auf Friedrich Nerly und Carl Rottmann. Zu Beginn der 1850er Jahre zog M. aus dem Elternhaus auf der Zeil an den Brückenquai (heute: Mainkai) 1 mit Blick auf den Main. Er erweiterte sein Repertoire durch Stadtansichten von Ffm. und Mainz. Mehrfach variierte er beliebte Motive, beispielsweise „Blick auf Fft. von Westen her“ (1850; im Besitz des Städel Museums) und „Blick auf Fft. von Westen her mit Bleichwiesen“ (1870; im Besitz des HMF). Zudem schuf er Landschaftsdarstellungen aus dem Taunus und vom Rhein. Weitere Reisen führten M. in den 1850er Jahren in die Schweiz und nach München sowie in den 1860er Jahren an den Comer See, an den Rhein und ins Siebengebirge, u. a. in der Begleitung des Ffter Malers Johann Gerhard Malss. 1862 erwarb der Kunstsammler Adolf Friedrich (Graf) von Schack (1815-1894) mehrere Werke von M., darunter „Küste von Capri“ (1862) und „Ansicht von Villafranca bei Nizza“ (1861; beide im Besitz der Neuen Pinakothek München, Schack-Galerie).

Anlässlich der I. Internationalen Kunstausstellung reiste M. 1869 nach München und sah hier erstmals Werke der französischen Moderne. Ab 1872 war der Sohn Friedrich Ernst M. Schüler am Städelschen Kunstinstitut und wurde von M. in der Ausbildung intensiv begleitet. Bei seinen Reisen beschränkte sich M. nun auf die nähere Umgebung.

Als erfolgreichster Maler der Familie fand M. vor allem in der Gesellschaft außeruniversitärer Maler in München und der Malerkollegen in Italien zu seinem Stil. Sein größter Lehrmeister war die italienische Landschaft. M.s Italienbilder der 1830er und 1840er Jahre, angesiedelt zwischen Spätromantik und Realismus, brachten ihm große künstlerische Anerkennung. Sein Spätwerk ist geprägt von einer eher pastelligen Farbgebung. Zum Ende seines Schaffens zeigte sich der Maler von zeitgenössischen Strömungen unbeeindruckt, wodurch sein Werk an Relevanz einbüßte. Insbesondere seine bis zur Nachlassauktion kaum bekannten Ölskizzen und Studien gelten heute als wegweisend. Sie zeigen einen reduzierten, unmittelbaren Ausdruck, der eine Modernität vermittelt, die seinen Atelierbildern fehlt.

1866 Ernennung zum Professor durch Fürstin Caroline Reuß ältere Linie, geb. Prinzessin von Hessen-Homburg (1819-1872).

Beigesetzt in der Familiengrabstätte auf dem Ffter Hauptfriedhof (Gewann F 864).

1899 wurde der erste Teil von M.s Nachlass versteigert, wobei die Ölstudien erstmals eine große Rolle spielten. Nach dem Tod seiner Ehefrau Luise M. (1913) folgte 1918 eine erneute Versteigerung von Gemälden M.s.

1893 Gedächtnisausstellung im Städelschen Kunstinstitut. Zum 200. Geburtstag 2011/12 Retrospektive „Carl Morgenstern und die Landschaftsmalerei seiner Zeit“ im Museum Giersch in Ffm.

M. besuchte die Musterschule in Ffm. und erhielt seine künstlerische Ausbildung von 1826 bis 1829 in der Werkstatt seines Vaters. Die Naturbeobachtung bei Ausflügen in die Umgebung, wie nach Rödelheim, Schwanheim oder auch Königstein, und das Kopieren nach niederländischen Vorbildern im Atelier waren prägend in dieser Ausbildungsphase M.s. Davon zeugt sein erstes selbstständiges Ölgemälde „Der Kupferhammer bei Oberursel“ (1828; im Besitz des HMF). Früh wurden seine Werke von Kunstvereinen, etwa in Ffm., Hamburg und Braunschweig, sowie von Sammlern erworben. 1829 schuf M. die aquarellierte Zeichnung „Der Prehn’sche Bildersaal“ (1829; im Besitz des HMF), die die Kunstsammlung des Nachbarn und Konditors Johann Valentin Prehn zeigt.

1832 zog M. nach München, wo er im Kreis der außerakademischen Landschaftsmaler, der „Fächler“, tätig war. Unter deren Einfluss wandte er sich von seiner dunkeltonigen Farbigkeit ab und entwickelte eine natürlichere Farbgebung sowie eine realistische Darstellungsweise. Dank der Technik der Ölskizze konnte er vermehrt direkt in der Natur arbeiten. Der Austausch mit Carl Rottmann (1797-1850) und Christian Ernst Bernhard Morgenstern (1805-1867) förderte die Ablösung von bisherigen Vorbildern. Von München aus unternahm er Studienreisen, u. a. nach Österreich, Tirol und in die Schweiz.

Obwohl ein Studium an den Akademien in Dresden und Düsseldorf geplant war, nutzte M. 1834 die Gelegenheit, nach Italien zu reisen. Zu Beginn haderte er mit der Darstellung der italienischen Landschaft und des südlichen Lichts. Ein intensiver Briefwechsel mit dem Vater zeigt M.s Zweifel, während er aus der Heimat positiven Zuspruch und väterliche Ermahnungen, sich nicht zu sehr von Traditionen zu entfernen, erhielt. Ab 1835 reiste M. von Rom aus nach Tivoli, Neapel, Capri und Amalfi, bis nach Sizilien sowie in die Albaner und Sabiner Berge. Während dieser Reisen knüpfte er Bekanntschaften mit anderen Künstlern, u. a. mit Johann Georg Gmelin (1810-1854), Ernst Willers (1803-1880), Gustav von Haugk (1804-1861) und Friedrich Nerly (1807-1878), und nahm an den Cervara-Künstlerfesten in Rom teil. Unter diesen Eindrücken fand er den Zugang zu einer modernen Landschaftsauffassung und Farbigkeit.

Nach dem Ausbruch der Cholera in Rom reiste M. 1837 über Oberitalien zurück nach Ffm. Hier nahm er im väterlichen Haus seine Arbeit als Künstler auf und festigte er in seinen Atelierbildern den in Italien gefundenen Stil, der durch idealisierte, lichtdurchflutete Motive der südlichen Landschaft geprägt war. Die in Italien und kurz darauf im Ffter Atelier entstandenen Werke gelten heute als die bedeutendsten seines Schaffens. Mit seinem zunehmenden Erfolg und vermutlich als Erinnerung begann M., ein „Schattenkabinett der Meisterwerke“ mit kleinformatigen Kopien seiner bedeutendsten Werke anzufertigen. 1840 reisten Carl M. und sein Vater Johann Friedrich M. zu Studienzwecken in die Schweiz. Gemeinsam übernahmen sie in Karlsruhe Restaurierungsaufträge. Letztlich erfüllte M. jedoch nicht den Wunsch des Vaters, wie Johann Friedrich M. selbst und der Großvater Johann Ludwig Ernst M. neben der Malerei die Restaurierungswerkstatt weiterzuführen. Die erfolgreiche Malerkarriere ermöglichte M. die Unabhängigkeit von diesem Zuverdienst. 1841 setzte M. seine Reisen entlang der französischen Küste bis nach Italien fort. 1843 folgte eine Reise an den Rhein zusammen mit Jakob Fürchtegott Dielmann.

Nach dem Tod seines Vaters 1844 übernahm M. die Versorgung der Familie. 1844 reiste er in die Normandie, nach Paris und Belgien sowie in die Niederlande. Bei einer Venedigreise 1846 traf er erneut auf Friedrich Nerly und Carl Rottmann. Zu Beginn der 1850er Jahre zog M. aus dem Elternhaus auf der Zeil an den Brückenquai (heute: Mainkai) 1 mit Blick auf den Main. Er erweiterte sein Repertoire durch Stadtansichten von Ffm. und Mainz. Mehrfach variierte er beliebte Motive, beispielsweise „Blick auf Fft. von Westen her“ (1850; im Besitz des Städel Museums) und „Blick auf Fft. von Westen her mit Bleichwiesen“ (1870; im Besitz des HMF). Zudem schuf er Landschaftsdarstellungen aus dem Taunus und vom Rhein. Weitere Reisen führten M. in den 1850er Jahren in die Schweiz und nach München sowie in den 1860er Jahren an den Comer See, an den Rhein und ins Siebengebirge, u. a. in der Begleitung des Ffter Malers Johann Gerhard Malss. 1862 erwarb der Kunstsammler Adolf Friedrich (Graf) von Schack (1815-1894) mehrere Werke von M., darunter „Küste von Capri“ (1862) und „Ansicht von Villafranca bei Nizza“ (1861; beide im Besitz der Neuen Pinakothek München, Schack-Galerie).

Anlässlich der I. Internationalen Kunstausstellung reiste M. 1869 nach München und sah hier erstmals Werke der französischen Moderne. Ab 1872 war der Sohn Friedrich Ernst M. Schüler am Städelschen Kunstinstitut und wurde von M. in der Ausbildung intensiv begleitet. Bei seinen Reisen beschränkte sich M. nun auf die nähere Umgebung.

Als erfolgreichster Maler der Familie fand M. vor allem in der Gesellschaft außeruniversitärer Maler in München und der Malerkollegen in Italien zu seinem Stil. Sein größter Lehrmeister war die italienische Landschaft. M.s Italienbilder der 1830er und 1840er Jahre, angesiedelt zwischen Spätromantik und Realismus, brachten ihm große künstlerische Anerkennung. Sein Spätwerk ist geprägt von einer eher pastelligen Farbgebung. Zum Ende seines Schaffens zeigte sich der Maler von zeitgenössischen Strömungen unbeeindruckt, wodurch sein Werk an Relevanz einbüßte. Insbesondere seine bis zur Nachlassauktion kaum bekannten Ölskizzen und Studien gelten heute als wegweisend. Sie zeigen einen reduzierten, unmittelbaren Ausdruck, der eine Modernität vermittelt, die seinen Atelierbildern fehlt.

1866 Ernennung zum Professor durch Fürstin Caroline Reuß ältere Linie, geb. Prinzessin von Hessen-Homburg (1819-1872).

Beigesetzt in der Familiengrabstätte auf dem Ffter Hauptfriedhof (Gewann F 864).

1899 wurde der erste Teil von M.s Nachlass versteigert, wobei die Ölstudien erstmals eine große Rolle spielten. Nach dem Tod seiner Ehefrau Luise M. (1913) folgte 1918 eine erneute Versteigerung von Gemälden M.s.

1893 Gedächtnisausstellung im Städelschen Kunstinstitut. Zum 200. Geburtstag 2011/12 Retrospektive „Carl Morgenstern und die Landschaftsmalerei seiner Zeit“ im Museum Giersch in Ffm.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Sophia Dietrich-Häfner.

Artikel in: Frankfurter Biographie 2 (1996), S. 63f., verfasst von: Birgit Weyel.

Lexika: Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. 56 Bde. München/Leipzig 1875-1912.Heinrich Weizsäcker in: ADB 52 (1906), S. 478-480 (unter Morgenstern, Karl). | Boetticher, Friedrich von: Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte. 2 Bde. in 4 Teilen. Dresden 1895-1901.Boetticher: Malerwerke d. 19. Jh.s 2.1 (1898), S. 78. | Dessoff, Albert: Kunst und Künstler in Ffm. im 19. Jahrhundert. 2. Bd.: Biographisches Lexikon der Ffter Künstler im 19. Jahrhundert. Ffm. 1909.Dessoff, S. 98. | Kaulen, Wilhelm: Freud’ und Leid im Leben deutscher Künstler. Ffm. 1878.Kaulen, S. 147-151. | Ludwig, Horst u. a. (Bearb.): Münchner Maler im 19. Jahrhundert. Bd. 1-4. München 1981-83. Fortgesetzt u. d. T.: Münchner Maler im 19./20. Jahrhundert. Bd. 5-6. München 1993-94. (Bruckmanns Lexikon der Münchner Kunst).Ludwig u. a. (Bearb.): Münchner Maler im 19. Jh. 3 (1982), S. 172. | Neue Deutsche Biographie. Hg. v. d. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 28 Bde. Berlin 1953-2024. Fortgesetzt ab 2020 als: NDB-online (www.deutsche-biographie.de/ndbonline).Inge Eichler in: NDB 18 (1997), S. 109. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 394. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 169. | Thieme, Ulrich/Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bde. Leipzig 1907-50.Thieme/Becker 25 (1931), S. 147f.

Literatur: Carl Morgenstern. Katalog zur Ausstellung in der Kunsthandlung J. P. Schneider jr. (...). Texte: Christoph Andreas. Ffm. 1993.Andreas: Carl Morgenstern (Kat.) 1993. | Bellinger, Katrin/Moesch, Hans-Jürgen/Theobald, Simon [für Colnaghi]: Out into Nature. The Dawn of Plein-Air Painting in Germany 1820-1850. [Ausstellungskatalog.] Katalogredaktion: Florian Härb, Tim Warner-Johnson. London 2003.Bellinger u. a.: Out into Nature 2003, S. 50. | Büttner, Frank/Rott, Herbert W. (Hg.): Kennst du das Land. Italienbilder der Goethezeit. [Katalog zur Ausstellung in der Neuen Pinakothek, München, 4.5.-31.7.2005.] [Köln] 2005.Büttner/Rott (Hg.): Italienbilder d. Goethezeit 2005, S. 154, 200, 398f. | Eichler, Inge: Carl Morgenstern. Unter besonderer Berücksichtigung seiner Schaffensphase von 1826-1846. Darmstadt 1976. (Auch als: Kunst in Hessen und am Mittelrhein 15/16).Eichler: Carl Morgenstern 1976. | Eichler, Inge: Der frühe Ffter [Carl] Morgenstern 1826-1846. Ffm. 1974.Eichler: Der frühe Ffter Morgenstern 1974; darin auch Werkverzeichnis der frühen Jahre 1826-46, S. 266-335. | Eichler, Inge/Maisak, Petra: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern. [Katalog zur Ausstellung, Freies Deutsches Hochstift – Ffter Goethe-Museum, Ffm., 1.11.1999 bis 16.1.2000.] Ffm. 1999.Eichler/Maisak: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern 1999. | Museum Giersch (Hg.): Carl Morgenstern und die Landschaftsmalerei seiner Zeit. Konzeption und Organisation: Christian Ring. Katalogred.: Sophia Dietrich u. a. Petersberg 2011.Kat. Carl Morgenstern u. die Landschaftsmalerei 2011. | Museum Giersch der Goethe-Universität (Hg.): Romantik im Rhein-Main-Gebiet. Katalogredaktion: Mareike Hennig, Manfred Großkinsky, Birgit Sander, Susanne Wartenberg, Linda Baumgartner. Petersberg 2015.Kat. Romantik im Rhein-Main-Gebiet 2015, bes. S. 201, 246, 249, 272f. | Maisak, Petra/Kölsch, Gerhard: Ffter Goethe-Museum. Die Gemälde. „... denn was wäre die Welt ohne Kunst?“ Bestandskatalog. Hg. v. Freien Deutschen Hochstift. Ffm. 2011.Maisak/Kölsch: Gemäldekat. d. Ffter Goethe-Museums 2011, S. 177f. | Riccardi, Domenico: Olevano e i suoi pittori. Rom 2003.Riccardi: Olevano e i suoi pittori 2003, S. 152f., 258f., 282. | Ruhmer, Eberhard: Schack-Galerie. Vollständiger Katalog. 2 Bde. (Text- und Tafelbd.). Bearb. mit Rosel Gollek, Christoph Heilmann, Hermann Kühn, Regina Löwe. München 1969. (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Gemäldekataloge 2).Ruhmer: Schack-Galerie 1969, Textband, S. 256-260; Tafelband, Tafel 101-103, S. 34f. | Holzinger, Ernst (Hg.)/Ziemke, Hans-Joachim (Bearb.): Die Gemälde des 19. Jahrhunderts. Text- und Bildband. Ffm. 1972. (Kataloge der Gemälde im Städel’schen Kunstinstitut I).Städelkat. d. Gemälde d. 19. Jh.s 1972, Textband, S. 227-236. | Wiederspahn, August/Bode, Helmut: Die Kronberger Malerkolonie. Ein Beitrag zur Ffter Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts. Mit dokumentarischen Beiträgen von Änne Rumpf-Demmer, Julius Neubronner und Philipp Franck. 3., erw. Aufl. Ffm. 1982.Wiederspahn/Bode: Kronberger Malerkolonie 1982, S. 211-213, 696f.

Quellen: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbücher, Ffm., 1533-1848 bzw. 1849-1939.Eintrag der Heirat mit Louise Mariane Cleophea Bansa, Ffm., 15.5.1845: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbuch 32 (1843-45), S. 438, Nr. 90. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/7.066.

Internet: Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/118584057Hess. Biografie, 3.3.2025. | Städel Museum / Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Ffm. https://sammlung.staedelmuseum.de/de/person/morgenstern-carl

Hinweis: Eintrag zu Carl Morgenstern in der digitalen Sammlung.Städel, 3.3.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Morgenstern_(Maler)Wikipedia, 3.3.2025.

GND: 118584057 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Dietrich-Häfner, Sophia: Morgenstern, Carl. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/553

Stand des Artikels: 6.3.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 03.2025.