Morgenstern, Johann Ludwig Ernst

Johann Ludwig Ernst Morgenstern

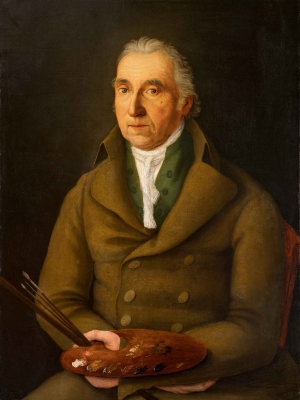

Ölporträt von Ursula Magdalena Reinheimer (1806; im Besitz des HMF, Inv.-Nr. B.2018.010).

© CC BY-SA 4.0, Historisches Museum Frankfurt, Foto: Horst Ziegenfusz.

Morgenstern, Johann Ludwig Ernst. Maler und Restaurator. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.* 23.9.1738 Rudolstadt, Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 13.11.1819 Ffm.

Sohn und Schüler des Rudolstädter Hofmalers Johann Christoph M. (1697-1767) und dessen Ehefrau Eleonora Maria, geb. Kirchner (1698-1788). Verheiratet (seit 1776) mit Anna Maria M., geb. Alleintz (1749-1816), aus Ffm. Der Sohn Johann Friedrich M. (1777-1844), der Enkel Carl M. (1811-1893) und der Urenkel Friedrich Ernst M. (1853-1919) waren ebenfalls als Maler (und Restauratoren) in Ffm. tätig.

Seine erste Ausbildung erhielt M. in der väterlichen Werkstatt in Rudolstadt zusammen mit seinem älteren Bruder Friedrich Wilhelm Christoph M. (1736-1798). In dieser Zeit schuf er erste Gemälde mit Schlachten und Landschaften, Stillleben und Viehstücke. In der Residenzstadt Rudolstadt war M. nicht an zünftige Vorschriften gebunden. Gleichwohl ging er 1766 auf eine späte Wanderschaft. Seine erste Station war von 1766 bis 1768 Schloss Salzdahlum, wo der Maler Ludwig Wilhelm Busch (1703-1772) an der Gemäldegalerie von Herzog Karl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (1713-1780) eine informelle Akademie für angehende Künstler unterhielt. Auch dort pflegte M. sein besonderes Interesse für Pferdedarstellungen und Schlachtenbilder, meist in Kopien nach Georg Philipp Rugendas (1666-1742) und Philips Wouwerman (1619-1668). Von 1768 bis 1769 betätigte sich M. in Hamburg bei einem Bilderhändler als Restaurator. Es folgte ein mehrmonatiger Aufenthalt in Ffm., wo er in der Werkstatt des Landschaftsmalers Christian Georg Schütz d. Ä., einem der großen künstlerischen Ausbildungsbetriebe der Mainstadt, arbeitete. Im Frühjahr 1770 wechselte M. nach Darmstadt, in die Werkstatt der Witwe des Hofmalers Johann Conrad Seekatz, für die er vermutlich Kopien der gefragten Genrestücke des Malers und Werke in dessen Stil fertigte.

Im Juli 1772 kehrte M. nach Ffm. zurück und verdingte sich in der Tapetenmanufaktur von Johann Andreas Benjamin Nothnagel, die u. a. für ihre Landschaftspanoramen bekannt war. Aus diesen Jahren stammen auch zahlreiche Rötelzeichnungen und Radierungen von M. (u. a. im Besitz des Städel Museums und des HMF). Dass sich M. 1774 ein „Führungszeugnis“ durch den Rudolstädter Rat ausstellen ließ, kann als Indiz für den Entschluss gewertet werden, sich in Ffm. selbstständig zu machen. Als er den Rat der Stadt Ffm. 1776 um das Bürger- und Meisterrecht und damit um die Aufnahme in die Malerzunft anging, erfüllte er alle in der Zunftordnung vorgeschriebenen Voraussetzungen: M. war lutherischer Konfession, ehelich gezeugt und geboren, war als Geselle gewandert, hatte in der Werkstatt Ffter Künstler gearbeitet und sich mit einer Ffter Bürgertochter verlobt. Als Meisterstück lieferte er ein Kircheninterieur nach der Phantasie auf den Römer (heute im Besitz des HMF). Die Anregung für die Wahl des Bildsujets für das Meisterstück dürfte auf drei Künstler und einen Sammler zurückgehen: auf Christian Georg Schütz d. Ä., der in den 1750er Jahren erste Ffter Kircheninterieurs geschaffen hatte, auf Christian Stöcklin (1741-1795), dessen spätestens seit 1772 entstandene Kircheninterieurs M. gelegentlich mit Figuren staffierte, und auf den Zürcher Zimmermann Johann Vögelin (1754-1784), der während seines Aufenthalts in Ffm. verschiedene Kircheninterieurs fertigte und M. in die Perspektivlehre einführte, sowie auf den Sammler Friedrich Wilhelm Hoynck (1738-1799), der schon 1775 ein erstes Kircheninterieur bei M. in Auftrag gab und einer seiner Hauptkunden blieb. Künftig spezialisierte sich M. ganz auf die Gattung des Kircheninterieurs nach dem niederländischen Vorbild des späten 16. und 17. Jahrhunderts, was als marktstrategische Entscheidung im Umfeld der Ffter Künstler- und Sammlerszene verstanden werden kann. M. knüpfte damit einerseits an eine erste kurze, durch Hendrick van Steenwijk und dessen gleichnamigen Sohn ab 1586 in Ffm. hervorgerufene Hochzeit des Genres an, andererseits befriedigte er einen Bedarf des Sammlermarkts und schürte ihn zugleich. Zusammen mit Künstlern wie Schütz, Stöcklin, Andreas Herrlein (1723-1796) und Jean François Gout (1748-1812) löste er eine nur in Ffm. und im Rhein-Main-Gebiet von den 1770er Jahren bis etwa 1820 blühende Retromode des Kircheninterieurs aus. Gelegentlich fertigte M. auch Werke anderer Gemäldegattungen wie Genre- und Tierstücke.

M. führte ein (von seinem Sohn Johann Friedrich M. ergänztes) Werkverzeichnis seiner Architekturbilder, zu denen auch eine kleine Gruppe von Kerkerdarstellungen gehört. Das Verzeichnis informiert über Auftrags- bzw. Herstellungsdatum, Sujet, Material, Größe, Preis und Auftraggeber bzw. Käufer der Arbeiten. Im Ganzen schuf M. über 120 Kircheninterieurs auf Kupfer, Holz und Papier in unterschiedlichen Formaten, häufig als Pendants für die symmetrische Hängung in bürgerlichen Gemäldekabinetten. M. war insbesondere für eine wohlhabende Sammlerkundschaft tätig, die sich vornehmlich aus Ffter Händlern, Ärzten, Juristen und hohen Verwaltungsbeamten zusammensetzte. Die Mehrzahl der Gemälde zeigt gotische, Renaissance- und Barockkirchen nach der Phantasie als Tag- oder Nachtstücke; eine kleinere Anzahl bildet Ffter Kirchen (Dom, Liebfrauenkirche, St. Leonhard, Dominikanerkirche, Deutschordenskirche) ab. Diese „Porträts“ besitzen angesichts der zahlreichen Umbauten des 19. Jahrhunderts und der Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs hohen Quellenwert als Bilddokumente.

Bei seinen Kirchenbildern orientierte sich M. fast durchgängig an dem in Antwerpen entwickelten Modell der zentralen Sichtachse auf den Chorbereich und nicht an dem nordniederländischen Modell des Blickes quer durch die Schiffe mit Betonung des Predigtstuhls, wie es etwa von Hendrick van Vliet (1611/12-1675) und Emanuel de Witte (um 1617 bis 1692) gepflegt wurde. Auffällig ist die Gruppe von Darstellungen gotischer Kapellen aus den napoleonischen Jahren zwischen 1805 und 1812, die vielleicht auf die verstärkte Wahrnehmung der mittelalterlichen Architektur und die sich entwickelnde Vorstellung von der Gotik als deutschem Nationalstil zurückzuführen ist. Gesteigert wurde die Nachfrage wahrscheinlich durch Goethes stark rezipierten Roman „Die Wahlverwandtschaften“ (1809), in dem die Restaurierung und die Wiedereinrichtung einer gotischen Kapelle als Grablege eine bedeutsame Rolle für die Handlung spielen. Die Frage, ob der durch die Französische Revolution, die Säkularisierung der Kirchen und Klöster, das Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation und die Hinwendung zum Mittelalter markierte Epochenumbruch auch die Sichtweise M.s auf die Gemälde gotischer Kircheninterieurs veränderte, muss angesichts des Fehlens von entsprechenden Selbstzeugnissen unbeantwortet bleiben.

Ein zweites berufliches Standbein bildete für M. seine umfangreiche Tätigkeit als Restaurator. Ein Arbeitsbuch (in Privatbesitz) dokumentiert die von ihm und seinem Sohn Johann Friedrich M. zwischen 1806 und 1844 ausgeführten Gemälderestaurierungen. Die Werke stammten von Sammlern vor allem aus Ffm. und Umgebung ebenso wie aus anderen deutschen und europäischen Städten. Im Austausch mit seinem Nachbarn an der Zeil, dem Konditor und Sammler Johann Valentin Prehn, der seit 1799 ein umfangreiches Kabinett mit kleinformatigen Gemälden anlegte, entwickelte M. die Idee zu einem eigenen Miniaturkabinett mit Kopien von ihm restaurierter Werke. Das Kabinett umfasst 205 zwischen 1796/98 und 1843 gemalte Kopien in drei „Flügelaltären“. Den Hauptanteil der kopierten Werke machen die von M. besonders geschätzten niederländischen Künstler aus, gefolgt von deutschen, flämischen und italienischen Malern; Kopien nach Werken der Gotik fehlen, obwohl in Ffter Sammlungen vorhanden und vermutlich auch von Johann Ludwig Ernst oder Johann Friedrich M. restauriert. Diese Gemäldegalerie en miniature mit mehr als 150 von ihm selbst gefertigten Kopien bildete den Kanon des Künstlers ab und konnte als Ausweis des eigenen Könnens und des Einfühlungsvermögens in die Malweise anderer Künstler die Kundenakquise unterstützen.

M. wurde 1780 zu einem der Vorsteher der Ffter Malergesellschaft gewählt. 1815 ernannte die Hanauer Zeichenakademie ihn und seinen Sohn Johann Friedrich M. zu Mitgliedern.

M. hat sich durch sein Werk, aber auch durch die bereits früh einsetzende Überlieferung in die Ffter Kunstgeschichte eingeschrieben. Besonderen Anteil hieran hat der Ffter Kunstschriftsteller, Kunstsammler und -händler Henrich Sebastian Hüsgen, der M. längere Artikel in „Nachrichten von Franckfurter Künstlern und Kunstsachen“ (1780) und in seinem „Artistischen Magazin“ (1790) widmete. Auch der Umstand, dass M. für kurze Zeit den jungen Johann Wolfgang Goethe und dessen Schwester Cornelia in der Kunst des Zeichnens unterwies (vgl. „Dichtung und Wahrheit“ II,8) und dass Goethe ihn 1815 auf seiner Reise durch die Rheinprovinz besuchte und das Miniaturkabinett in „Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein- und Mayn-Gegenden“ (1. Heft, 1816) als museumswürdigen „Hausaltar“ beschrieb, trug zum Nachruhm des Künstlers bei.

Eine große Zahl von Werken M.s hat sich in den Ffter Museen (Städel Museum, Historisches Museum, Freies Deutsches Hochstift / Ffter Goethe-Museum) erhalten, wohin sie über Legate und Schenkungen ortsansässiger Sammler (Daems, Grambs, Neufville, Prehn) und – direkt und indirekt – über den Familiennachlass gelangten. Die Miniaturkabinette wurden 1857 vom Enkel Carl M. an den Ffter Kunsthändler Anton Baer verkauft und gelangten nach England, von wo sie erst 1979/80 wieder nach Ffm. zurückerworben werden konnten (heute im HMF und im FDH / Ffter Goethe-Museum).

Ein Selbstporträt von 1784 gilt als zweifelhaft. Porträt (von Ursula Magdalena Reinheimer, 1806) im HMF.

M., der in dem 1785 von ihm und seiner Frau erworbenen Haus an der Zeil Lit. D 203 (später Nr. 49) wohnte, wurde 1819 vermutlich auf dem Peterskirchhof bestattet; erst die Nachfahren Johann Friedrich M., Carl M. und Friedrich Ernst M. liegen auf dem (seit 1828 bestehenden) Hauptfriedhof begraben (Gewann A 101 und F 864).

Der schriftliche Nachlass (Briefe, Arbeitsbücher) von M. befindet sich in Privatbesitz.

Ausstellungen der Werke M.s fanden im Kontext der Malerfamilie M. statt, etwa 1911 im Ffter Kunstverein, 1938/39 im Städel, 1982 durch die Museumsgesellschaft Kronberg und 1999/2000 im Freien Deutschen Hochstift / Ffter Goethe-Museum. Zwei der Kästen des M.’schen Miniaturkabinetts sind seit 1988 im HMF zu sehen, zunächst in der Dauerausstellung „Bürgerliche Sammlungen“, seit 2012 in der Dauerausstellung „Ffter Sammler und Stifter“; das dritte Kabinett gehört als Dauerleihgabe der Bethmann Bank zur Gemäldesammlung des FDH / Ffter Goethe-Museums und wird heute in der Goethe-Galerie des Deutschen Romantik-Museums gezeigt.

M.straße in Sachsenhausen.

Seine erste Ausbildung erhielt M. in der väterlichen Werkstatt in Rudolstadt zusammen mit seinem älteren Bruder Friedrich Wilhelm Christoph M. (1736-1798). In dieser Zeit schuf er erste Gemälde mit Schlachten und Landschaften, Stillleben und Viehstücke. In der Residenzstadt Rudolstadt war M. nicht an zünftige Vorschriften gebunden. Gleichwohl ging er 1766 auf eine späte Wanderschaft. Seine erste Station war von 1766 bis 1768 Schloss Salzdahlum, wo der Maler Ludwig Wilhelm Busch (1703-1772) an der Gemäldegalerie von Herzog Karl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (1713-1780) eine informelle Akademie für angehende Künstler unterhielt. Auch dort pflegte M. sein besonderes Interesse für Pferdedarstellungen und Schlachtenbilder, meist in Kopien nach Georg Philipp Rugendas (1666-1742) und Philips Wouwerman (1619-1668). Von 1768 bis 1769 betätigte sich M. in Hamburg bei einem Bilderhändler als Restaurator. Es folgte ein mehrmonatiger Aufenthalt in Ffm., wo er in der Werkstatt des Landschaftsmalers Christian Georg Schütz d. Ä., einem der großen künstlerischen Ausbildungsbetriebe der Mainstadt, arbeitete. Im Frühjahr 1770 wechselte M. nach Darmstadt, in die Werkstatt der Witwe des Hofmalers Johann Conrad Seekatz, für die er vermutlich Kopien der gefragten Genrestücke des Malers und Werke in dessen Stil fertigte.

Im Juli 1772 kehrte M. nach Ffm. zurück und verdingte sich in der Tapetenmanufaktur von Johann Andreas Benjamin Nothnagel, die u. a. für ihre Landschaftspanoramen bekannt war. Aus diesen Jahren stammen auch zahlreiche Rötelzeichnungen und Radierungen von M. (u. a. im Besitz des Städel Museums und des HMF). Dass sich M. 1774 ein „Führungszeugnis“ durch den Rudolstädter Rat ausstellen ließ, kann als Indiz für den Entschluss gewertet werden, sich in Ffm. selbstständig zu machen. Als er den Rat der Stadt Ffm. 1776 um das Bürger- und Meisterrecht und damit um die Aufnahme in die Malerzunft anging, erfüllte er alle in der Zunftordnung vorgeschriebenen Voraussetzungen: M. war lutherischer Konfession, ehelich gezeugt und geboren, war als Geselle gewandert, hatte in der Werkstatt Ffter Künstler gearbeitet und sich mit einer Ffter Bürgertochter verlobt. Als Meisterstück lieferte er ein Kircheninterieur nach der Phantasie auf den Römer (heute im Besitz des HMF). Die Anregung für die Wahl des Bildsujets für das Meisterstück dürfte auf drei Künstler und einen Sammler zurückgehen: auf Christian Georg Schütz d. Ä., der in den 1750er Jahren erste Ffter Kircheninterieurs geschaffen hatte, auf Christian Stöcklin (1741-1795), dessen spätestens seit 1772 entstandene Kircheninterieurs M. gelegentlich mit Figuren staffierte, und auf den Zürcher Zimmermann Johann Vögelin (1754-1784), der während seines Aufenthalts in Ffm. verschiedene Kircheninterieurs fertigte und M. in die Perspektivlehre einführte, sowie auf den Sammler Friedrich Wilhelm Hoynck (1738-1799), der schon 1775 ein erstes Kircheninterieur bei M. in Auftrag gab und einer seiner Hauptkunden blieb. Künftig spezialisierte sich M. ganz auf die Gattung des Kircheninterieurs nach dem niederländischen Vorbild des späten 16. und 17. Jahrhunderts, was als marktstrategische Entscheidung im Umfeld der Ffter Künstler- und Sammlerszene verstanden werden kann. M. knüpfte damit einerseits an eine erste kurze, durch Hendrick van Steenwijk und dessen gleichnamigen Sohn ab 1586 in Ffm. hervorgerufene Hochzeit des Genres an, andererseits befriedigte er einen Bedarf des Sammlermarkts und schürte ihn zugleich. Zusammen mit Künstlern wie Schütz, Stöcklin, Andreas Herrlein (1723-1796) und Jean François Gout (1748-1812) löste er eine nur in Ffm. und im Rhein-Main-Gebiet von den 1770er Jahren bis etwa 1820 blühende Retromode des Kircheninterieurs aus. Gelegentlich fertigte M. auch Werke anderer Gemäldegattungen wie Genre- und Tierstücke.

M. führte ein (von seinem Sohn Johann Friedrich M. ergänztes) Werkverzeichnis seiner Architekturbilder, zu denen auch eine kleine Gruppe von Kerkerdarstellungen gehört. Das Verzeichnis informiert über Auftrags- bzw. Herstellungsdatum, Sujet, Material, Größe, Preis und Auftraggeber bzw. Käufer der Arbeiten. Im Ganzen schuf M. über 120 Kircheninterieurs auf Kupfer, Holz und Papier in unterschiedlichen Formaten, häufig als Pendants für die symmetrische Hängung in bürgerlichen Gemäldekabinetten. M. war insbesondere für eine wohlhabende Sammlerkundschaft tätig, die sich vornehmlich aus Ffter Händlern, Ärzten, Juristen und hohen Verwaltungsbeamten zusammensetzte. Die Mehrzahl der Gemälde zeigt gotische, Renaissance- und Barockkirchen nach der Phantasie als Tag- oder Nachtstücke; eine kleinere Anzahl bildet Ffter Kirchen (Dom, Liebfrauenkirche, St. Leonhard, Dominikanerkirche, Deutschordenskirche) ab. Diese „Porträts“ besitzen angesichts der zahlreichen Umbauten des 19. Jahrhunderts und der Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs hohen Quellenwert als Bilddokumente.

Bei seinen Kirchenbildern orientierte sich M. fast durchgängig an dem in Antwerpen entwickelten Modell der zentralen Sichtachse auf den Chorbereich und nicht an dem nordniederländischen Modell des Blickes quer durch die Schiffe mit Betonung des Predigtstuhls, wie es etwa von Hendrick van Vliet (1611/12-1675) und Emanuel de Witte (um 1617 bis 1692) gepflegt wurde. Auffällig ist die Gruppe von Darstellungen gotischer Kapellen aus den napoleonischen Jahren zwischen 1805 und 1812, die vielleicht auf die verstärkte Wahrnehmung der mittelalterlichen Architektur und die sich entwickelnde Vorstellung von der Gotik als deutschem Nationalstil zurückzuführen ist. Gesteigert wurde die Nachfrage wahrscheinlich durch Goethes stark rezipierten Roman „Die Wahlverwandtschaften“ (1809), in dem die Restaurierung und die Wiedereinrichtung einer gotischen Kapelle als Grablege eine bedeutsame Rolle für die Handlung spielen. Die Frage, ob der durch die Französische Revolution, die Säkularisierung der Kirchen und Klöster, das Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation und die Hinwendung zum Mittelalter markierte Epochenumbruch auch die Sichtweise M.s auf die Gemälde gotischer Kircheninterieurs veränderte, muss angesichts des Fehlens von entsprechenden Selbstzeugnissen unbeantwortet bleiben.

Ein zweites berufliches Standbein bildete für M. seine umfangreiche Tätigkeit als Restaurator. Ein Arbeitsbuch (in Privatbesitz) dokumentiert die von ihm und seinem Sohn Johann Friedrich M. zwischen 1806 und 1844 ausgeführten Gemälderestaurierungen. Die Werke stammten von Sammlern vor allem aus Ffm. und Umgebung ebenso wie aus anderen deutschen und europäischen Städten. Im Austausch mit seinem Nachbarn an der Zeil, dem Konditor und Sammler Johann Valentin Prehn, der seit 1799 ein umfangreiches Kabinett mit kleinformatigen Gemälden anlegte, entwickelte M. die Idee zu einem eigenen Miniaturkabinett mit Kopien von ihm restaurierter Werke. Das Kabinett umfasst 205 zwischen 1796/98 und 1843 gemalte Kopien in drei „Flügelaltären“. Den Hauptanteil der kopierten Werke machen die von M. besonders geschätzten niederländischen Künstler aus, gefolgt von deutschen, flämischen und italienischen Malern; Kopien nach Werken der Gotik fehlen, obwohl in Ffter Sammlungen vorhanden und vermutlich auch von Johann Ludwig Ernst oder Johann Friedrich M. restauriert. Diese Gemäldegalerie en miniature mit mehr als 150 von ihm selbst gefertigten Kopien bildete den Kanon des Künstlers ab und konnte als Ausweis des eigenen Könnens und des Einfühlungsvermögens in die Malweise anderer Künstler die Kundenakquise unterstützen.

M. wurde 1780 zu einem der Vorsteher der Ffter Malergesellschaft gewählt. 1815 ernannte die Hanauer Zeichenakademie ihn und seinen Sohn Johann Friedrich M. zu Mitgliedern.

M. hat sich durch sein Werk, aber auch durch die bereits früh einsetzende Überlieferung in die Ffter Kunstgeschichte eingeschrieben. Besonderen Anteil hieran hat der Ffter Kunstschriftsteller, Kunstsammler und -händler Henrich Sebastian Hüsgen, der M. längere Artikel in „Nachrichten von Franckfurter Künstlern und Kunstsachen“ (1780) und in seinem „Artistischen Magazin“ (1790) widmete. Auch der Umstand, dass M. für kurze Zeit den jungen Johann Wolfgang Goethe und dessen Schwester Cornelia in der Kunst des Zeichnens unterwies (vgl. „Dichtung und Wahrheit“ II,8) und dass Goethe ihn 1815 auf seiner Reise durch die Rheinprovinz besuchte und das Miniaturkabinett in „Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein- und Mayn-Gegenden“ (1. Heft, 1816) als museumswürdigen „Hausaltar“ beschrieb, trug zum Nachruhm des Künstlers bei.

Eine große Zahl von Werken M.s hat sich in den Ffter Museen (Städel Museum, Historisches Museum, Freies Deutsches Hochstift / Ffter Goethe-Museum) erhalten, wohin sie über Legate und Schenkungen ortsansässiger Sammler (Daems, Grambs, Neufville, Prehn) und – direkt und indirekt – über den Familiennachlass gelangten. Die Miniaturkabinette wurden 1857 vom Enkel Carl M. an den Ffter Kunsthändler Anton Baer verkauft und gelangten nach England, von wo sie erst 1979/80 wieder nach Ffm. zurückerworben werden konnten (heute im HMF und im FDH / Ffter Goethe-Museum).

Ein Selbstporträt von 1784 gilt als zweifelhaft. Porträt (von Ursula Magdalena Reinheimer, 1806) im HMF.

M., der in dem 1785 von ihm und seiner Frau erworbenen Haus an der Zeil Lit. D 203 (später Nr. 49) wohnte, wurde 1819 vermutlich auf dem Peterskirchhof bestattet; erst die Nachfahren Johann Friedrich M., Carl M. und Friedrich Ernst M. liegen auf dem (seit 1828 bestehenden) Hauptfriedhof begraben (Gewann A 101 und F 864).

Der schriftliche Nachlass (Briefe, Arbeitsbücher) von M. befindet sich in Privatbesitz.

Ausstellungen der Werke M.s fanden im Kontext der Malerfamilie M. statt, etwa 1911 im Ffter Kunstverein, 1938/39 im Städel, 1982 durch die Museumsgesellschaft Kronberg und 1999/2000 im Freien Deutschen Hochstift / Ffter Goethe-Museum. Zwei der Kästen des M.’schen Miniaturkabinetts sind seit 1988 im HMF zu sehen, zunächst in der Dauerausstellung „Bürgerliche Sammlungen“, seit 2012 in der Dauerausstellung „Ffter Sammler und Stifter“; das dritte Kabinett gehört als Dauerleihgabe der Bethmann Bank zur Gemäldesammlung des FDH / Ffter Goethe-Museums und wird heute in der Goethe-Galerie des Deutschen Romantik-Museums gezeigt.

M.straße in Sachsenhausen.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Wolfgang P. Cilleßen.

Artikel in: Frankfurter Biographie 2 (1996), S. 65, verfasst von: Birgit Weyel.

Lexika: Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. 56 Bde. München/Leipzig 1875-1912.Wilhelm Stricker in: ADB 22 (1885), S. 230 (im Familienartikel Morgenstern). | Allgemeines Künstlerlexikon (AKL). Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. 119 Bde. (zuzüglich Index-, Register- und Nachtragsbände). Leipzig u. a. 1983/92-2023.AKL 90 (2016), S. 486f. | Dessoff, Albert: Kunst und Künstler in Ffm. im 19. Jahrhundert. 2. Bd.: Biographisches Lexikon der Ffter Künstler im 19. Jahrhundert. Ffm. 1909.Dessoff, S. 97. | Gwinner, Philipp Friedrich: Kunst und Künstler in Ffm. vom 13. Jahrhundert bis zur Eröffnung des Städel’schen Kunstinstituts. Ffm. 1862. Ergänzungsbd. Ffm. 1867.Gwinner, S. 389-396; Nachtr. (1867), S. 125. | Heyden, Eduard: Gallerie berühmter und merkwürdiger Ffter. Ffm. 1861.Heyden, S. 581-584. | Hüsgen, Henrich Sebastian: Artistisches Magazin. Enthaltend Das Leben und die Verzeichnisse der Werke hiesiger und anderer Künstler. (...) Ffm. 1790.Hüsgen: Artist. Magazin 1790, S. 407-410. | Hüsgen, Henrich Sebastian: Nachrichten von Franckfurter Künstlern und Kunst-Sachen enthaltend das Leben und die Wercke aller hiesigen Mahler, Bildhauer, Kupfer- und Pettschier-Stecher, Edelstein-Schneider und Kunst-Gieser. Nebst einem Anhang von allem was in öffentlichen und Privat-Gebäuden merckwürdiges von Kunst-Sachen zu sehen ist. Ffm. 1780.Hüsgen: Nachrichten 1780, S. 198-201. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 394. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 169. | Thieme, Ulrich/Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bde. Leipzig 1907-50.Thieme/Becker 25 (1931), S. 149f.

Literatur: Aura. Jahresgabe [des Historischen Museums Fft.; mit wechselndem Untertitel.] 20 Ausgaben. Ffm. 2005/06-2024/25.Aura 2014/15, S. 45; 2017/18, S. 49; 2019/20, S. 47. | Baer, Anton: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet. 205 kleine Oelgemälde. [Ffm. 1857].Baer: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet 1857. | Cilleßen, Wolfgang P./Tacke, Andreas (Hg.): Meisterstücke. Vom Handwerk der Maler. Ffm. 2019. (Schriften des HMF 38).Cilleßen, Wolfgang P.: Höfisch, zünftig, akademisch, freischaffend? Künstlerkarrieren im 18. und 19. Jahrhundert am Beispiel der Malerfamilie Morgenstern. In: Cilleßen/Tacke (Hg.): Meisterstücke 2019, S. 22-37. | Prehns Bilderparadies. Die einzigartige Gemäldesammlung eines Ffter Konditors der Goethezeit. Für das Historische Museum Fft. hg. v. Wolfgang P. Cilleßen, Anja Damaschke, Julia Ellinghaus u. Gerhard Kölsch. Ffm. [2021]. (Schriften des HMF 41).Cilleßen u. a. (Hg.): Prehns Bilderparadies 2021, S. 254f., 270f., 326-329. | Cilleßen, Wolfgang P./Kölsch, Gerhard/Pollmer-Schmidt, Almut/Schmitt, Bettina (Hg.): Raumwunder. Ffter Maler entdecken das Kircheninterieur 1750-1850. [Katalog zur Ausstellung im Ffter Dommuseum.] Regensburg 2024.Cilleßen u. a. (Hg.): Raumwunder 2024. | Die Ffter Malerfamilie Morgenstern in fünf Generationen. Hg. v. der Museumsgesellschaft Kronberg e. V. Ffm. 1982. (Dokumentation der Museumsgesellschaft Kronberg, Schriften 2).Eichler, Inge: Die Malerfamilie Morgenstern. In: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern 1982, S. 9-32, hier S. 10-15. | Eichler, Inge/Maisak, Petra: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern. [Katalog zur Ausstellung, Freies Deutsches Hochstift – Ffter Goethe-Museum, Ffm., 1.11.1999 bis 16.1.2000.] Ffm. 1999.Eichler/Maisak: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern 1999, S. 10-51. | Erinnerung an Anton Kirchner / Consistorial-Rath, Prediger an der Paulskirche zu Ffm. Ffm. [1835].Kirchner, Anton: Johann Ludwig Ernst Morgenstern als Künstler und Mensch. In: Erinnerung an Anton Kirchner 1835, S. 39-49. | Ffter Sammler und Stifter. Eine Dauerausstellung des HMF (...). Ffm. 2012. (Schriften des HMF 32).Cilleßen, Wolfgang P.: Kleine Kopien. „Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet“ (1796-1843). In: Ffter Sammler u. Stifter 2012, S. 99-117. | Gleiche Vielfache – Karsten Bott. [Ausstellungsbroschüre des HMF.] Text: Susanne Gesser, Wolfgang P. Cilleßen. Ffm. 2015.Cilleßen, Wolfgang P.: Von Morgenstern zu Bott. Ffter Künstler als Sammler. In: Gesser/Cilleßen: Gleiche Vielfache – Karsten Bott 2015, S. 16-29, hier S. 18-20. | Helmolt, Christa von: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet 1789-1830. Ffm. 1979. (Galerie Uwe Opper / Katalog 6).Helmolt: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet 1979. | Gemäldekatalog / Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg. Bearb. v. Volker Hoffmann m. Konrad Koppe. Würzburg 1986.Hoffmann/Koppe (Bearb.): Gemäldekat. Martin von Wagner Museum d. Univ. Würzburg 1986, S. 134. | Museum Giersch (Hg.): Carl Morgenstern und die Landschaftsmalerei seiner Zeit. Konzeption und Organisation: Christian Ring. Katalogred.: Sophia Dietrich u. a. Petersberg 2011.Kölsch, Gerhard: Die Malerfamilie Morgenstern und die frühen Jahre von Carl Morgenstern in Ffm. In: Kat. Carl Morgenstern u. die Landschaftsmalerei 2011, S. 8-25, hier S. 11-13. | Die Morgenstern. Eine Ffter Künstlerfamilie in fünf Generationen. Führer durch die Morgenstern-Ausstellung im Ffter Kunstverein [vom 10. bis zum 30.10.1911]. Ffm. 1911.Kat. Die Morgenstern 1911. | Kirchner, Anton: Ansichten von Ffm., der umliegenden Gegend und den benachbarten Heilquellen. [Titel auch: Ansichten von Ffm. und seiner Umgegend.] 2 Teile. Ffm. 1818, Nachdr. 1982.Kirchner: Ansichten 1818, Teil I, S. 308-310. | Kirch, Miriam Hall/Münch, Birgit Ulrike/Stewart, Alison G. (Hg.): Crossroads. Ffm. as Market for Northern Art 1500-1850. Petersberg [Copyright 2019].Dietrich-Häfner, Sophia: Im Netz des Ffter Kunstmarkts im ausgehenden 18. Jahrhundert: Johann Ludwig Ernst Morgenstern. In: Kirch u. a. (Hg.): Crossroads 2019, S. 256-279. | Ludwig, Heidrun: Aus Passion zur Kunst. Darmstädter Malerei in Barock, Rokoko und Klassizismus. Werke aus der Sammlung Sander. Hg. v. Hans-Joachim u. Gisa Sander. Unter Mitarbeit v. Ruth Oberhand. München [2024].Ludwig: Aus Passion zur Kunst 2024, S. 136-139. | Ludwig, Heidrun: Die Gemälde des 18. Jahrhunderts im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Bestandskatalog. Zustandsberichte von Adelheid Wiesmann-Emmerling. Eurasburg 1997. (Kataloge des Hessischen Landesmuseums 18).Ludwig: Gemälde d. 18. Jh.s im Hess. Landesmuseum Darmstadt 1997, S. 135-138. | Mainzer Zeitschrift. Mittelrheinisches Jahrbuch für Archäologie, Kunst und Geschichte. Hg. v. Altertumsverein in Verbindung mit dem Landesmuseum, der Landesarchäologie (bis 2013), dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothek Mainz. Bisher 118/119 Jahrgänge. Mainz 1906-2023/24.Frankhäuser, Gernot: Vier Gemälde aus Privatbesitz als Dauerleihgabe im Landesmuseum Mainz. In: Mainzer Zs. 106/107 (2011/12), S. 373-379. | Maisak, Petra/Kölsch, Gerhard: Ffter Goethe-Museum. Die Gemälde. „... denn was wäre die Welt ohne Kunst?“ Bestandskatalog. Hg. v. Freien Deutschen Hochstift. Ffm. 2011.Maisak/Kölsch: Gemäldekat. d. Ffter Goethe-Museums 2011, S. 179-190. | North, Michael (Hg.): Kunstsammeln und Geschmack im 18. Jahrhundert. Berlin 2002. (Aufklärung und Europa 8).North, Michael: Kunstsammlungen und Geschmack im ausgehenden 18. Jahrhundert: Fft. und Hamburg im Vergleich. In: North (Hg.): Kunstsammeln u. Geschmack im 18. Jh. 2002, S. 85-103. | Sander, Jochen/Brinkmann, Bodo: Deutsche Gemälde vor 1800 im Städel. Ffm. 1999. (Deutsche Gemälde vor 1800 in bedeutenden Sammlungen 1).Sander/Brinkmann: Dt. Gemälde vor 1800 im Städel 1999, S. 44 (m. Tafel 82-83 u. Abb. 35). | Schapire, Rosa: Johann Ludwig Ernst Morgenstern. Ein Beitrag zu Fft.s Kunstgeschichte im 18. Jahrhundert. Straßburg 1904. (Studien zur deutschen Kunstgeschichte 57).Schapire: Johann Ludwig Ernst Morgenstern 1904. | Bürgerliche Sammlungen in Fft. 1700-1830. [Titel auch: Katalog zu der Abteilung Bürgerliche Sammlungen in Fft. 1700-1830. Katalog des HMF.] Ausstellung u. Katalog: Viktoria Schmidt-Linsenhoff, Kurt Wettengl. Ffm. 1988.Schmidt-Linsenhoff/Wettengl: Bürgerliche Sammlungen in Fft. 1988, S. 123-145. | Seng, Joachim: Goethe-Enthusiasmus und Bürgersinn. Das Freie Deutsche Hochstift – Ffter Goethe-Museum 1881-1960. Göttingen 2009.Seng: Freies Deutsches Hochstift 2009, S. 154 Anm. 122, 156 Anm. 131, 364. | Smit, Verena/Schmitt, Bettina (Hg.): Schätze aus dem Schutt. 800 Jahre St. Leonhard in Ffm. Regensburg 2019.Kölsch, Gerhard: Schöpfer der Innenansichten von St. Leonhard. Zu Johann Ludwig Ernst Morgenstern und Johann Friedrich Morgenstern. In: Smit/Schmitt (Hg.): Schätze aus dem Schutt. St. Leonhard in Ffm. 2019, S. 50-59. | Tacke, Andreas/Gräf, Holger Th./Wenzel, Michael (Hg.): Der Künstler als Buchhalter. Serielle Aufzeichnungen zu Leben und Werk. Petersberg [2024]. (Hainhoferiana 3; Untersuchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte 31).Dietrich-Häfner, Sophia: „Sehr eingehende Aufzeichnungen [...] befinden sich in Morgensterns großem Notizbuch [...]“. Die Auftragsbücher dreier Ffter Künstler- und Restauratoren-Generationen (...) Morgenstern (...). In: Tacke u. a. (Hg.): Der Künstler als Buchhalter 2024, S. 123-132. | Catalog über den künstlerischen Nachlass des zu Ffm. verstorbenen Kunstmalers Prof. Carl Morgenstern, (...) bestehend aus Ölgemälden, Aquarellen und Handzeichnungen von des Meisters eigener Hand, sowie aus Arbeiten von dessen Vater Joh. Friedr. Morgenstern (...) und Grossvater Joh. Ludw. Ernst Morgenstern (...). [Katalog zur Versteigerung durch die Kunsthandlung F. A. C. Prestel am 9.5.1899.] Ffm. [1899].Versteigerungskat. Nachlass Carl Morgenstern 1899, S. 57-60. | Wagner, Berit/Pollmer-Schmidt, Almut/Lange-Krach, Heidrun (Hg.): Das Werk im Zentrum. Kunstgeschichte mit Objekten aus dem Städel Museum und der Liebieghaus Skulpturensammlung. Festschrift für Jochen Sander zum 65. Geburtstag. Berlin [2023].Cilleßen, Wolfgang P.: Morgensterns Melancholie. In: Wagner u. a. (Hg.): Das Werk im Zentrum 2023, S. 288-297.

Quellen: Ffter Wochenschau. Titel auch: Südwestdeutsche Wochenschau. Ffm. 1924-41 u. 1949-83.Schwarzweller, Kurt: Die Künstlerfamilie Morgenstern. Zu einer Ausstellung im Städelschen Kunstinstitut. In: Ffter Wochenschau 1939, H. 3, S. 28-33. | ISG, Bestand Historisches Museum (Best. A.45.02), 1944-2001.ISG, Hist. Museum 59 (Erwerb des Miniaturenkabinetts des Johann Ludwig Ernst Morgenstern und Aufstellung als Leihgabe im Goethehaus, 1974-86). | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbücher, Ffm., 1533-1848 bzw. 1849-1939.Eintrag der Heirat mit Anna Maria Alleintz, Ffm., 17.9.1776: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbuch 19 (1775-87), S. 89. | ISG, Bestand Ratssupplikationen (Best. H.02.14), 1601-1810.ISG, Ratssuppl. 1776, Bd. III, Bl. 29-32. | ISG, Bestand Ratssupplikationen (Best. H.02.14), 1601-1810.ISG, Ratssuppl. 1780, Bd. IV, Bl. 86f. (Wahl zum neuen Vorsteher der Malergesellschaft, 1780). | ISG, Bestand Ratssupplikationen (Best. H.02.14), 1601-1810.ISG, Ratssuppl. 1789, Bd. II, Bl. 69f. | ISG, Bestand Nachlässe (S1).ISG, S1/447 (Nachlass Inge Eichler). | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/9.707. | Kunst und Auktionen. Die Kunstmarktzeitung der ZEIT. [Früherer Untertitel: Zeitung für den internationalen Markt.] Bisher Jg. 36-53. München u. a. 2008-25.Lassmann, Michael: Die Maler-Dynastie Morgenstern. Johann Ludwig Ernst, Johann Friedrich, Carl und Friedrich Ernst – die Ffter Linie. In: Kunst u. Auktionen 40 (2012), Nr. 10 (15.6.2012), S. 38-42.

Internet: Wissenschaftlicher Bestandskatalog zur Bildersammlung Prehn, Projektleitung: Wolfgang P. Cilleßen/Anja Damaschke, kunsthistorische Analyse: Julia Ellinghaus/Gerhard Kölsch, Historisches Museum, Ffm. https://bildersammlung-prehn.deBestandskatalog Prehn, 2.4.2025. | Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/116916249Hess. Biografie, 2.4.2025. | museum-digital deutschland, Datenbank für Museen zur Präsentation von Objekten und Sammlungen, betreut von Stefan Rohde-Enslin, Berlin. https://goethehaus.museum-digital.de/people/71626

Hinweis: Personeneintrag zu Johann Ludwig Ernst Morgenstern im digitalen Katalog des Freien Deutschen Hochstifts / Ffter Goethe-Museums.museum-digital, 2.4.2025. | Städel Museum / Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Ffm. https://sammlung.staedelmuseum.de/de/person/morgenstern-johann-ludwig-ernst

Hinweis: Eintrag zu Johann Ludwig Ernst Morgenstern in der digitalen Sammlung.Städel, 2.4.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Ernst_MorgensternWikipedia, 2.4.2025.

GND: 116916249 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Cilleßen, Wolfgang P.: Morgenstern, Johann Ludwig Ernst. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/556

Stand des Artikels: 9.4.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 04.2025.