Morgenstern, Familie

Ffter Künstlerfamilie.

Im Atelier des Malers Friedrich Ernst Morgenstern

Fotografie von Gottfried Vömel (1907; Zuschnitt).

© CC BY-SA 4.0, Institut für Stadtgeschichte, Ffm. (Sign. S7Vö Nr. 484, URL: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/MU37R3JJQU3MNRGE73B2KKECWEIGU232).

Anhand der Künstlerfamilie M. können exemplarisch die sich wandelnden Ausbildungs-, Arbeits-, Ausstellungs- und Verkaufsbedingungen im höfischen, zünftigen, akademischen und freischaffenden Kunstsektor im Sinne der Künstlersozialgeschichte aufgezeigt werden. Johann Christoph M., ausgebildet in der Residenzstadt Altenburg, und Friedrich Wilhelm Christoph M. genossen als Hofkünstler in Rudolstadt das Privileg, frei vom Zunftzwang schaffen und ausbilden zu können. Sie mussten sich dafür aber in die unteren Ränge einer Hofhierarchie mit strengen Verhaltensregeln einordnen und waren den wechselnden Anforderungen aufeinanderfolgender Herrscher unterworfen. Überdies hatten sie in der kleinen Residenzstadt nur eine begrenzte fürstliche Gemäldesammlung als Inspirationsquelle vor Augen und keinen Zugang zu einer Akademie. Beide Künstler bedienten mit ihren Werken vorrangig den höfischen, aber auch einen bürgerlichen Kundenkreis.

Johann Ludwig Ernst M. ging nach der Lehre bei seinem Vater auf Wanderschaft, wie dies auch zünftig ausgebildete Maler taten. Allerdings verdingte er sich anfangs nicht bei einem Maler, sondern schloss sich der informellen Akademie an, die der Maler Ludwig Wilhelm Busch (1703-1772) an der von Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel (1633-1714) begründeten Gemäldegalerie in Salzdahlum unterhielt. Dort stand M. ein großer Fundus an Kunstwerken aller Schulen für Studien zur Verfügung, die als Vorlagen für Kopien und als Anregung für eigene Werke dienten. M. setzte die Ausbildung mit zwei für wandernde Maler typischen Stationen fort: im Atelier des verstorbenen Darmstädter Hofmalers Johann Conrad Seekatz, das dessen Witwe unterhielt, und in der Werkstatt der Ffter Tapetenmanufaktur Johann Andreas Benjamin Nothnagel. Er verfügte damit über alle Voraussetzungen, um nach der Einreichung eines Meisterstücks 1776 der Ffter Malerzunft beizutreten und sich in einem der bedeutenden deutschen Kunstzentren mit einem prosperierenden, lukrativen Kunstmarkt und einer vorrangig bürgerlichen Kundschaft zu etablieren. Damit unterwarf er sich einerseits den strengen Regeln einer Zunftordnung, die aber andererseits auch Nahrungsschutz und Privilegien für die Ausbildung seines eigenen Sohns bot.

Die höfische, vor allem aber die zünftige Beschränkung der künstlerischen Freiheit war schon seit dem 16. Jahrhundert auf Widerstand gestoßen, weil Maler, Bildhauer und Architekten sich nicht dem Handwerk, sondern den Artes liberales zugehörig fühlten. Im Laufe des 18. Jahrhunderts war der Zunftzwang auch aus ökonomischen Gründen in Misskredit geraten. Dieser Emanzipationsprozess führte zur Gründung von Zeichenschulen und Kunstakademien mit festen Lehrprogrammen und damit zur Professionalisierung der Ausbildung. In Ffm. richtete Georg Joseph Cöntgen 1779 eine Zeichenschule ein, die indes hauptsächlich Amateuren und angehenden Handwerkern Hilfe bot. Der 1767 unternommene Versuch von neun Ffter Malern, eine Kunstakademie zu gründen, war jedoch gescheitert, und das von Johann Friedrich Städel ins Leben gerufene Kunstinstitut mit Museum und Lehranstalt begann seine Unterrichtstätigkeit erst 1829. Deswegen verfolgte auch Johann Ludwig Ernst M.s Sohn, Johann Friedrich M., einen anderen Weg. Nach seiner Ausbildung beim Vater ging er zunächst (1797-98) nach Dresden, wo er bei dem bekannten Landschaftsmaler und späteren Akademieprofessor Johann Christian Klengel (1751-1824) lernte und die Werke der Dresdener Gemäldegalerie studierte, sich aber nicht in die Akademie einschrieb. Erst daran schloss er seine Karriere im Schoß der Ffter Malerzunft an. Nach Einreichung des Meisterstücks 1806 wurde er in die Zunft aufgenommen. Wenig später, nach der Lockerung des Zunftzwangs unter der Regentschaft des Fürstprimas und Großherzogs Carl Theodor von Dalberg, traten der Malerzunft nun vornehmlich Lackierer und Dekorationsmaler bei.

Erst im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts und damit für die vierte und fünfte Generation der Malerfamilie M. kamen die künstlerischen Autonomiebestrebungen zum Tragen. Johann Friedrich M. plante die Ausbildung seines Sohnes konsequent jenseits der neugeschaffenen Institutionen: Nach der Lehre im väterlichen Maleratelier begab sich Carl M. 1832 nach München, wo er Gemäldegalerien und Künstlerateliers frequentierte, die Akademie aber weitgehend mied. Seine Ausbildung vervollständigte er während eines dreijährigen Aufenthalts in Italien, bevor er sich 1837 dauerhaft in Ffm. niederließ. Carl M.s Sohn Friedrich Ernst M. ergriff gegen anfänglichen Widerstand seines Vaters die Laufbahn als Maler und erhielt Unterricht am Städelschen Kunstinstitut von Heinrich Hasselhorst, Gustav Kaupert und Edward von Steinle, aber auch im Atelier des Vaters. Durch Bildungsreisen nach Frankreich, Düsseldorf und Berlin versuchte er, sich dem Einfluss des Vaters zu entziehen und seinen eigenen Stil zu finden. Die Vermarktung der Werke von Carl M. und Friedrich Ernst M. erfolgte nicht mehr, wie bei ihren Vorfahren, überwiegend im direkten Kontakt mit den Sammlern, sondern nun auch über die im 19. Jahrhundert in zahlreichen Städten gegründeten bürgerlichen Museen und Kunstvereine (in Ffm. 1829), die Ausstellungen aktueller Kunst veranstalteten, und über den Kunsthandel mit seinen festen Verkaufsgalerien.

Die Familienehre wurde bei den M. stets hochgehalten. Das erkennt man auch auf einer Fotografie des Ateliers von Friedrich Ernst M. vom Anfang des 20. Jahrhunderts (ISG, Fotosammlung Vömel, Sign. S7Vö Nr. 484). An den Wänden hängen neben eigenen Werken solche seiner Vorfahren sowie Porträts von Johann Christoph M., Johann Friedrich M. und Carl M.

Werke von Vertretern der Künstlerfamilie M. sind in den Ffter Museen (Städel Museum, Historisches Museum, Ffter Goethe-Museum/Freies Deutsches Hochstift) zahlreich vertreten und in deren Dauerausstellungen zu sehen.

Retrospektive Ausstellungen von Werken mehrerer Generationen der Künstlerfamilie M. zeigten 1911 der Ffter Kunstverein, 1938/39 das Städelsche Kunstinstitut und 1999/2000 das Ffter Goethe-Museum; 2019 wurde in der Ausstellung „Meisterstücke“ im Historischen Museum der unterschiedliche Werdegang einzelner Familienmitglieder künstlersozialgeschichtlich beleuchtet.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Wolfgang P. Cilleßen.

Artikel in: Frankfurter Biographie 2 (1996), S. 63, verfasst von: Birgit Weyel.

Lexika: Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. 56 Bde. München/Leipzig 1875-1912.Wilhelm Stricker in: ADB 22 (1885), S. 230f. | Allgemeines Künstlerlexikon (AKL). Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. 119 Bde. (zuzüglich Index-, Register- und Nachtragsbände). Leipzig u. a. 1983/92-2023.AKL 90 (2016), S. 484-487. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 393f. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 169. | Thieme, Ulrich/Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bde. Leipzig 1907-50.Thieme/Becker 25 (1931), S. 147-150.

Literatur: Cilleßen, Wolfgang P./Tacke, Andreas (Hg.): Meisterstücke. Vom Handwerk der Maler. Ffm. 2019. (Schriften des HMF 38).Cilleßen, Wolfgang P.: Höfisch, zünftig, akademisch, freischaffend? Künstlerkarrieren im 18. und 19. Jahrhundert am Beispiel der Malerfamilie Morgenstern. In: Cilleßen/Tacke (Hg.): Meisterstücke 2019, S. 22-37, 236-238, 265f. | Cilleßen, Wolfgang P./Tacke, Andreas (Hg.): Meisterstücke. Vom Handwerk der Maler. Ffm. 2019. (Schriften des HMF 38).Kölsch, Gerhard: Ffter „Akademiebestrebungen“, das Cöntgen’sche Zeichnungs-Institut und ein Ffter Kunststudent in Düsseldorf und Rom. In: Cilleßen/Tacke (Hg.): Meisterstücke 2019, S. 153-161, 251-257. | Die Ffter Malerfamilie Morgenstern in fünf Generationen. Hg. v. der Museumsgesellschaft Kronberg e. V. Ffm. 1982. (Dokumentation der Museumsgesellschaft Kronberg, Schriften 2).Eichler, Inge: Malerfamilie Morgenstern. In: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern 1982, S. 9-32. | Eichler, Inge/Maisak, Petra: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern. [Katalog zur Ausstellung, Freies Deutsches Hochstift – Ffter Goethe-Museum, Ffm., 1.11.1999 bis 16.1.2000.] Ffm. 1999.Eichler/Maisak: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern 1999. | Frankfurt – Lebendige Stadt. Vierteljahreshefte für Kultur, Wirtschaft und Verkehr. Hg. v. Ernst A. Ihle unter Mitwirkung des Verkehrs- und Wirtschaftsamtes der Stadt Ffm. 34 Jahrgänge. Ffm. 1956-90.Voss, Hans: Die Maler der Familie Morgenstern. In: FLS 1957, H. 3, S. 16-20. | Helmolt, Christa von: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet 1789-1830. Ffm. 1979. (Galerie Uwe Opper / Katalog 6).Helmolt: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet 1979. | Museum Giersch (Hg.): Carl Morgenstern und die Landschaftsmalerei seiner Zeit. Konzeption und Organisation: Christian Ring. Katalogred.: Sophia Dietrich u. a. Petersberg 2011.Kölsch, Gerhard: Die Malerfamilie Morgenstern und die frühen Jahre von Carl Morgenstern in Ffm. In: Kat. Carl Morgenstern u. die Landschaftsmalerei 2011, S. 9-25.

Quellen: Ffter Wochenschau. Titel auch: Südwestdeutsche Wochenschau. Ffm. 1924-41 u. 1949-83.Schwarzweller, Kurt: Die Künstlerfamilie Morgenstern. Zu einer Ausstellung im Städelschen Kunstinstitut. In: Ffter Wochenschau 1939, H. 3, S. 28-33. | Ffter Zeitung und Handelsblatt. (Ffter Handelszeitung.) / (Neue Ffter Zeitung.) Ffm. 1866-1943.K. F. B.: Die Hauskünstler Frankfurts. Zu einer Morgenstern-Ausstellung im Städelschen Kunstinstitut. In: FZ, Stadtblatt, Nr. 305, 30.12.1938, [S. 1]. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/934. | Kunst und Auktionen. Die Kunstmarktzeitung der ZEIT. [Früherer Untertitel: Zeitung für den internationalen Markt.] Bisher Jg. 36-53. München u. a. 2008-25.Lassmann, Michael: Die Maler-Dynastie Morgenstern. Johann Ludwig Ernst, Johann Friedrich, Carl und Friedrich Ernst – die Ffter Linie. In: Kunst u. Auktionen 40 (2012), Nr. 10 (15.6.2012), S. 38-42. | Über Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. [Späterer Untertitel: Deutsche Illustri(e)rte Zeitung.] 65 Jahrgänge. Stuttgart 1858-1923.Zieler, Gustav: Die fünf Morgensterns. In: Über Land u. Meer 54 (1911/12), Bd. 107, Nr. 7, S. 187-190.

GND: 118736906 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

Morgenstern, Carl

Carl Morgenstern

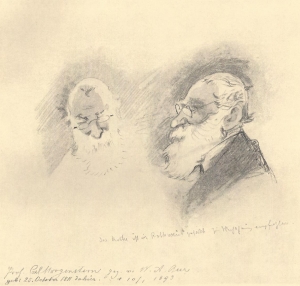

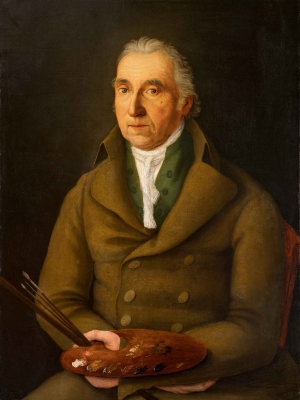

Fotografie (aus Kaulen: Freud’ und Leid im Leben deutscher Künstler 1878).

Bildquelle: Institut für Stadtgeschichte, Ffm. (Sign. S7P Nr. 10158).

Carl Morgenstern

Zeichnung von Wilhelm Amandus Beer (aus Hoff: Ffter Künstler 1914, 3. Tafel nach S. 64).

M. besuchte die Musterschule in Ffm. und erhielt seine künstlerische Ausbildung von 1826 bis 1829 in der Werkstatt seines Vaters. Die Naturbeobachtung bei Ausflügen in die Umgebung, wie nach Rödelheim, Schwanheim oder auch Königstein, und das Kopieren nach niederländischen Vorbildern im Atelier waren prägend in dieser Ausbildungsphase M.s. Davon zeugt sein erstes selbstständiges Ölgemälde „Der Kupferhammer bei Oberursel“ (1828; im Besitz des HMF). Früh wurden seine Werke von Kunstvereinen, etwa in Ffm., Hamburg und Braunschweig, sowie von Sammlern erworben. 1829 schuf M. die aquarellierte Zeichnung „Der Prehn’sche Bildersaal“ (1829; im Besitz des HMF), die die Kunstsammlung des Nachbarn und Konditors Johann Valentin Prehn zeigt.

1832 zog M. nach München, wo er im Kreis der außerakademischen Landschaftsmaler, der „Fächler“, tätig war. Unter deren Einfluss wandte er sich von seiner dunkeltonigen Farbigkeit ab und entwickelte eine natürlichere Farbgebung sowie eine realistische Darstellungsweise. Dank der Technik der Ölskizze konnte er vermehrt direkt in der Natur arbeiten. Der Austausch mit Carl Rottmann (1797-1850) und Christian Ernst Bernhard Morgenstern (1805-1867) förderte die Ablösung von bisherigen Vorbildern. Von München aus unternahm er Studienreisen, u. a. nach Österreich, Tirol und in die Schweiz.

Obwohl ein Studium an den Akademien in Dresden und Düsseldorf geplant war, nutzte M. 1834 die Gelegenheit, nach Italien zu reisen. Zu Beginn haderte er mit der Darstellung der italienischen Landschaft und des südlichen Lichts. Ein intensiver Briefwechsel mit dem Vater zeigt M.s Zweifel, während er aus der Heimat positiven Zuspruch und väterliche Ermahnungen, sich nicht zu sehr von Traditionen zu entfernen, erhielt. Ab 1835 reiste M. von Rom aus nach Tivoli, Neapel, Capri und Amalfi, bis nach Sizilien sowie in die Albaner und Sabiner Berge. Während dieser Reisen knüpfte er Bekanntschaften mit anderen Künstlern, u. a. mit Johann Georg Gmelin (1810-1854), Ernst Willers (1803-1880), Gustav von Haugk (1804-1861) und Friedrich Nerly (1807-1878), und nahm an den Cervara-Künstlerfesten in Rom teil. Unter diesen Eindrücken fand er den Zugang zu einer modernen Landschaftsauffassung und Farbigkeit.

Nach dem Ausbruch der Cholera in Rom reiste M. 1837 über Oberitalien zurück nach Ffm. Hier nahm er im väterlichen Haus seine Arbeit als Künstler auf und festigte er in seinen Atelierbildern den in Italien gefundenen Stil, der durch idealisierte, lichtdurchflutete Motive der südlichen Landschaft geprägt war. Die in Italien und kurz darauf im Ffter Atelier entstandenen Werke gelten heute als die bedeutendsten seines Schaffens. Mit seinem zunehmenden Erfolg und vermutlich als Erinnerung begann M., ein „Schattenkabinett der Meisterwerke“ mit kleinformatigen Kopien seiner bedeutendsten Werke anzufertigen. 1840 reisten Carl M. und sein Vater Johann Friedrich M. zu Studienzwecken in die Schweiz. Gemeinsam übernahmen sie in Karlsruhe Restaurierungsaufträge. Letztlich erfüllte M. jedoch nicht den Wunsch des Vaters, wie Johann Friedrich M. selbst und der Großvater Johann Ludwig Ernst M. neben der Malerei die Restaurierungswerkstatt weiterzuführen. Die erfolgreiche Malerkarriere ermöglichte M. die Unabhängigkeit von diesem Zuverdienst. 1841 setzte M. seine Reisen entlang der französischen Küste bis nach Italien fort. 1843 folgte eine Reise an den Rhein zusammen mit Jakob Fürchtegott Dielmann.

Nach dem Tod seines Vaters 1844 übernahm M. die Versorgung der Familie. 1844 reiste er in die Normandie, nach Paris und Belgien sowie in die Niederlande. Bei einer Venedigreise 1846 traf er erneut auf Friedrich Nerly und Carl Rottmann. Zu Beginn der 1850er Jahre zog M. aus dem Elternhaus auf der Zeil an den Brückenquai (heute: Mainkai) 1 mit Blick auf den Main. Er erweiterte sein Repertoire durch Stadtansichten von Ffm. und Mainz. Mehrfach variierte er beliebte Motive, beispielsweise „Blick auf Fft. von Westen her“ (1850; im Besitz des Städel Museums) und „Blick auf Fft. von Westen her mit Bleichwiesen“ (1870; im Besitz des HMF). Zudem schuf er Landschaftsdarstellungen aus dem Taunus und vom Rhein. Weitere Reisen führten M. in den 1850er Jahren in die Schweiz und nach München sowie in den 1860er Jahren an den Comer See, an den Rhein und ins Siebengebirge, u. a. in der Begleitung des Ffter Malers Johann Gerhard Malss. 1862 erwarb der Kunstsammler Adolf Friedrich (Graf) von Schack (1815-1894) mehrere Werke von M., darunter „Küste von Capri“ (1862) und „Ansicht von Villafranca bei Nizza“ (1861; beide im Besitz der Neuen Pinakothek München, Schack-Galerie).

Anlässlich der I. Internationalen Kunstausstellung reiste M. 1869 nach München und sah hier erstmals Werke der französischen Moderne. Ab 1872 war der Sohn Friedrich Ernst M. Schüler am Städelschen Kunstinstitut und wurde von M. in der Ausbildung intensiv begleitet. Bei seinen Reisen beschränkte sich M. nun auf die nähere Umgebung.

Als erfolgreichster Maler der Familie fand M. vor allem in der Gesellschaft außeruniversitärer Maler in München und der Malerkollegen in Italien zu seinem Stil. Sein größter Lehrmeister war die italienische Landschaft. M.s Italienbilder der 1830er und 1840er Jahre, angesiedelt zwischen Spätromantik und Realismus, brachten ihm große künstlerische Anerkennung. Sein Spätwerk ist geprägt von einer eher pastelligen Farbgebung. Zum Ende seines Schaffens zeigte sich der Maler von zeitgenössischen Strömungen unbeeindruckt, wodurch sein Werk an Relevanz einbüßte. Insbesondere seine bis zur Nachlassauktion kaum bekannten Ölskizzen und Studien gelten heute als wegweisend. Sie zeigen einen reduzierten, unmittelbaren Ausdruck, der eine Modernität vermittelt, die seinen Atelierbildern fehlt.

1866 Ernennung zum Professor durch Fürstin Caroline Reuß ältere Linie, geb. Prinzessin von Hessen-Homburg (1819-1872).

Beigesetzt in der Familiengrabstätte auf dem Ffter Hauptfriedhof (Gewann F 864).

1899 wurde der erste Teil von M.s Nachlass versteigert, wobei die Ölstudien erstmals eine große Rolle spielten. Nach dem Tod seiner Ehefrau Luise M. (1913) folgte 1918 eine erneute Versteigerung von Gemälden M.s.

1893 Gedächtnisausstellung im Städelschen Kunstinstitut. Zum 200. Geburtstag 2011/12 Retrospektive „Carl Morgenstern und die Landschaftsmalerei seiner Zeit“ im Museum Giersch in Ffm.

Lexika: Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. 56 Bde. München/Leipzig 1875-1912.Heinrich Weizsäcker in: ADB 52 (1906), S. 478-480 (unter Morgenstern, Karl). | Boetticher, Friedrich von: Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte. 2 Bde. in 4 Teilen. Dresden 1895-1901.Boetticher: Malerwerke d. 19. Jh.s 2.1 (1898), S. 78. | Dessoff, Albert: Kunst und Künstler in Ffm. im 19. Jahrhundert. 2. Bd.: Biographisches Lexikon der Ffter Künstler im 19. Jahrhundert. Ffm. 1909.Dessoff, S. 98. | Kaulen, Wilhelm: Freud’ und Leid im Leben deutscher Künstler. Ffm. 1878.Kaulen, S. 147-151. | Ludwig, Horst u. a. (Bearb.): Münchner Maler im 19. Jahrhundert. Bd. 1-4. München 1981-83. Fortgesetzt u. d. T.: Münchner Maler im 19./20. Jahrhundert. Bd. 5-6. München 1993-94. (Bruckmanns Lexikon der Münchner Kunst).Ludwig u. a. (Bearb.): Münchner Maler im 19. Jh. 3 (1982), S. 172. | Neue Deutsche Biographie. Hg. v. d. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 28 Bde. Berlin 1953-2024. Fortgesetzt ab 2020 als: NDB-online (www.deutsche-biographie.de/ndbonline).Inge Eichler in: NDB 18 (1997), S. 109. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 394. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 169. | Thieme, Ulrich/Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bde. Leipzig 1907-50.Thieme/Becker 25 (1931), S. 147f.

Literatur: Carl Morgenstern. Katalog zur Ausstellung in der Kunsthandlung J. P. Schneider jr. (...). Texte: Christoph Andreas. Ffm. 1993.Andreas: Carl Morgenstern (Kat.) 1993. | Bellinger, Katrin/Moesch, Hans-Jürgen/Theobald, Simon [für Colnaghi]: Out into Nature. The Dawn of Plein-Air Painting in Germany 1820-1850. [Ausstellungskatalog.] Katalogredaktion: Florian Härb, Tim Warner-Johnson. London 2003.Bellinger u. a.: Out into Nature 2003, S. 50. | Büttner, Frank/Rott, Herbert W. (Hg.): Kennst du das Land. Italienbilder der Goethezeit. [Katalog zur Ausstellung in der Neuen Pinakothek, München, 4.5.-31.7.2005.] [Köln] 2005.Büttner/Rott (Hg.): Italienbilder d. Goethezeit 2005, S. 154, 200, 398f. | Eichler, Inge: Carl Morgenstern. Unter besonderer Berücksichtigung seiner Schaffensphase von 1826-1846. Darmstadt 1976. (Auch als: Kunst in Hessen und am Mittelrhein 15/16).Eichler: Carl Morgenstern 1976. | Eichler, Inge: Der frühe Ffter [Carl] Morgenstern 1826-1846. Ffm. 1974.Eichler: Der frühe Ffter Morgenstern 1974; darin auch Werkverzeichnis der frühen Jahre 1826-46, S. 266-335. | Eichler, Inge/Maisak, Petra: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern. [Katalog zur Ausstellung, Freies Deutsches Hochstift – Ffter Goethe-Museum, Ffm., 1.11.1999 bis 16.1.2000.] Ffm. 1999.Eichler/Maisak: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern 1999. | Museum Giersch (Hg.): Carl Morgenstern und die Landschaftsmalerei seiner Zeit. Konzeption und Organisation: Christian Ring. Katalogred.: Sophia Dietrich u. a. Petersberg 2011.Kat. Carl Morgenstern u. die Landschaftsmalerei 2011. | Museum Giersch der Goethe-Universität (Hg.): Romantik im Rhein-Main-Gebiet. Katalogredaktion: Mareike Hennig, Manfred Großkinsky, Birgit Sander, Susanne Wartenberg, Linda Baumgartner. Petersberg 2015.Kat. Romantik im Rhein-Main-Gebiet 2015, bes. S. 201, 246, 249, 272f. | Maisak, Petra/Kölsch, Gerhard: Ffter Goethe-Museum. Die Gemälde. „... denn was wäre die Welt ohne Kunst?“ Bestandskatalog. Hg. v. Freien Deutschen Hochstift. Ffm. 2011.Maisak/Kölsch: Gemäldekat. d. Ffter Goethe-Museums 2011, S. 177f. | Riccardi, Domenico: Olevano e i suoi pittori. Rom 2003.Riccardi: Olevano e i suoi pittori 2003, S. 152f., 258f., 282. | Ruhmer, Eberhard: Schack-Galerie. Vollständiger Katalog. 2 Bde. (Text- und Tafelbd.). Bearb. mit Rosel Gollek, Christoph Heilmann, Hermann Kühn, Regina Löwe. München 1969. (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Gemäldekataloge 2).Ruhmer: Schack-Galerie 1969, Textband, S. 256-260; Tafelband, Tafel 101-103, S. 34f. | Holzinger, Ernst (Hg.)/Ziemke, Hans-Joachim (Bearb.): Die Gemälde des 19. Jahrhunderts. Text- und Bildband. Ffm. 1972. (Kataloge der Gemälde im Städel’schen Kunstinstitut I).Städelkat. d. Gemälde d. 19. Jh.s 1972, Textband, S. 227-236. | Wiederspahn, August/Bode, Helmut: Die Kronberger Malerkolonie. Ein Beitrag zur Ffter Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts. Mit dokumentarischen Beiträgen von Änne Rumpf-Demmer, Julius Neubronner und Philipp Franck. 3., erw. Aufl. Ffm. 1982.Wiederspahn/Bode: Kronberger Malerkolonie 1982, S. 211-213, 696f.

Quellen: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbücher, Ffm., 1533-1848 bzw. 1849-1939.Eintrag der Heirat mit Louise Mariane Cleophea Bansa, Ffm., 15.5.1845: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbuch 32 (1843-45), S. 438, Nr. 90. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/7.066.

Internet: Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/118584057Hess. Biografie, 3.3.2025. | Städel Museum / Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Ffm. https://sammlung.staedelmuseum.de/de/person/morgenstern-carl

Hinweis: Eintrag zu Carl Morgenstern in der digitalen Sammlung.Städel, 3.3.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Morgenstern_(Maler)Wikipedia, 3.3.2025.

Morgenstern, Friedrich Ernst

Da M. nach dem Wunsch des Vaters eigentlich Kaufmann werden sollte, begann er zunächst eine Lehre in einer Knopfhandlung. Diese brach er jedoch bald ab und flüchtete nach Paris, wo er im Atelier von Freunden seines Vaters sein künstlerisches Talent unter Beweis stellte. Carl M. holte ihn daraufhin nach Ffm. zurück und unterrichtete ihn im Zeichnen und in der Malerei. Später (1872-78) studierte M. an der Städelschule bei Johann Heinrich Hasselhorst, Gustav Kaupert und Edward von Steinle. Studienreisen nach Frankreich, Holland und Belgien schlossen sich an.

Sehr zum Entsetzen des Vaters zeigte sich M. der neuen Kunstströmung der Zeit, dem Impressionismus, gegenüber äußerst aufgeschlossen. Wegen der Mitarbeit im Atelier des Vaters und dessen ständiger Gängeleien gelang es M. erst nach dessen Tod, seinen eigenen Stil zu finden. Die impressionistische Pleinair-Malerei wurde zu seinem Fach. Neben zahlreichen Ansichten der Stadt Ffm. malte er immer wieder kühle, der Farbpalette seines Vaters diametral entgegengesetzte Ansichten des nördlichen Meeres. Diese entstanden auf zahlreichen Studienreisen nach England, Holland, in die Normandie und an die Ostseeküste. Auch die Lagunen Venedigs boten ihm immer wieder Motive für seine Bilder. Als „Marinemaler” ging M. in die Kunstgeschichte ein.

Arbeiten M.s im Besitz des Städelschen Kunstinstituts, der Städtischen Galerie und des HMF.

Porträt (von Anton Burger, 1895) in Privatbesitz.

Lexika: Dessoff, Albert: Kunst und Künstler in Ffm. im 19. Jahrhundert. 2. Bd.: Biographisches Lexikon der Ffter Künstler im 19. Jahrhundert. Ffm. 1909.Dessoff, S. 96f. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 393. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 169.

Literatur: Holzinger, Ernst (Hg.)/Ziemke, Hans-Joachim (Bearb.): Die Gemälde des 19. Jahrhunderts. Text- und Bildband. Ffm. 1972. (Kataloge der Gemälde im Städel’schen Kunstinstitut I).Städelkat. d. Gemälde d. 19. Jh.s 1972, Textband, S. 237f. | Wiederspahn, August/Bode, Helmut: Die Kronberger Malerkolonie. Ein Beitrag zur Ffter Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts. Mit dokumentarischen Beiträgen von Änne Rumpf-Demmer, Julius Neubronner und Philipp Franck. 3., erw. Aufl. Ffm. 1982.Wiederspahn/Bode: Kronberger Malerkolonie 1982, S. 211-213, 697 (m. Porträtabb. auf S. 407, 666).

Morgenstern, Johann Friedrich

Selbstbildnis (um 1835/40; im Besitz des HMF, Inv.-Nr. B.2018.011).

M. erhielt seine erste Ausbildung in der väterlichen Werkstatt in Ffm. In dieser Zeit schuf er Kircheninterieurs im Stil seines Vaters und Landschaftsbilder aus der Umgebung von Ffm. Die sich abzeichnende Spezialisierung auf das Landschaftsfach vertiefte er während eines Studienaufenthalts in Dresden (1797-98), wo er Unterricht bei dem Akademielehrer und Landschaftsmaler Johann Christian Klengel (1751-1824) nahm, Werke der Gemäldegalerie – vor allem Viehstücke nach Johann Heinrich Roos (1631-1685), Paulus Potter (1625-1654), Jan Asselijn (1610-1652) und Nicolaes Berchem (1621/22-1683) – kopierte, Radierungen anfertigte und die sächsische Landschaft studierte. Sein Wunsch, die Ausbildung in Kassel fortzusetzen, ging nicht in Erfüllung. 1799 kehrte er nach Ffm. zurück. Im Jahr seiner Heirat (1806) reichte M. sein Meisterstück, eine idealtypische Landschaft aus der Umgebung von Ffm. (heute als Dauerleihgabe des HMF im Städel Museum), auf dem Römer ein und wurde in die Malergesellschaft aufgenommen. Nach dem Tod des Vaters (1819) übernahm er die bis dahin gemeinsam geführte Maler- und Restaurierungswerkstatt.

M.s Werk zeichnen zwei Schwerpunkte aus: gemalte Landschaften aus der unmittelbaren Umgebung von Ffm. und topografische Ansichten der Stadt Ffm., die er als (kolorierte) Radierungen in Einzelblättern und Serien veröffentlichte; auch einzelne Ffter Ereignisbilder aus den Jahren der Revolutions- und der napoleonischen Kriege erschienen als Radierungen. Die Zeichnungen, Aquarelle und Gemälde mit Landschaften bilden ein überschaubares Oeuvre; ein unvollständiges handschriftliches Verzeichnis nur der Gemälde (in Privatbesitz) listet nicht mehr als ein Dutzend Darstellungen aus der Frühzeit auf, vornehmlich der Bockenheimer und der Rödelheimer Gegend sowie der Sächsischen Schweiz und einiger Phantasielandschaften, die von Ffter Sammlern erworben wurden.

Bei dem Kunstverleger und Kupferstecher Johann Georg Reinheimer (1777-1820) brachte M. 1803 die „Malerische Wanderung auf den Altkönig und einen Theil der umliegenden Gegend im Sommer 1802“ mit zwölf ganzseitigen und acht halbseitigen Radierungen sowie zehn Vignetten heraus. Er griff damit das sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts anbahnende Interesse am Taunus als geschichtsträchtiger, touristischer Region auf und verknüpfte Natur- und Kunsterlebnis miteinander, worin ihm insbesondere der Pfarrer Johann Ludwig Christ und der Kunstschriftsteller Henrich Sebastian Hüsgen vorausgegangen waren. M. wies in der „Malerischen Wanderung“ auf (vermeintlich) römerzeitliche und besonders auf mittelalterliche Relikte hin, die er auch im Bild vor dem Untergang retten wollte. Ebenso zeugen die Darstellungen der im Zuge der Entfestung Fft.s ab 1804 abgerissenen Stadttore, der 1829 niedergelegten Michaelskapelle und der zweckentfremdeten Karmeliterkirche von dem historischen und denkmalpflegerischen Interesse M.s. Hierin sollte ihm in Ffm. vor allem der Maler und Zeichner Carl Theodor Reiffenstein mit seiner „Sammlung Ffter Ansichten“ nacheifern. Ein herausragendes grafisches Werk von M. ist das Folioblatt „Der Frankfurter Dom mit dem Pfarrthurme und den Fleischschirnen“ (1813), das von Friedrich Christian Reinermann (1764-1835) als Aquatintaradierung nach der Zeichnung und dem Gemälde M.s herausgegeben wurde.

Zu den topografischen Arbeiten von M. gehört ein Rundpanorama Fft.s vom Turm der Katharinenkirche aus, das von Juli 1811 bis Mai 1812 in einem dafür geschaffenen Rundgebäude im Kaiserhof an der Großen Bockenheimer Gasse besichtigt werden konnte; die zahlreichen Staffagefiguren (insgesamt „2.205 Personen, 146 Wagen und 762 Tiere in den mannichfaltigsten Stellungen, Beschäftigungen und Gruppierungen“ lt. der Beschreibung von Bernhard Hundeshagen, 1811) stammten von dem Schweriner Maler Johann Carl Wilck (1772/74-1819). M. setzte mit dieser monumentalen, 46 Meter langen und sieben Meter hohen Arbeit auf ein modernes und erfolgreiches Massenmedium, das – ausgehend von London und Paris – für ein städtisches Publikum eine neue Seherfahrung kommerzialisierte: Durch eine Rundumsicht wurde der Betrachter mitten in ein historisches oder zeitnahes Ereignis, eine Landschaft oder eine Stadtszenerie versetzt. Zur besseren finanziellen Vermarktung gingen solche Panoramen auf Reisen und wurden meist in temporären Gebäuden etwa auf Jahrmärkten gezeigt; der Bamberger Kunsthändler und reisende Panorama-Unternehmer Burckard Wächter erwarb das M.’sche Rundbild und präsentierte es in verschiedenen süddeutschen Städten, bevor es offensichtlich auf einer dieser Ausstellungsreisen zu einem unbekannten Zeitpunkt nach 1820 verbrannte. Überliefert ist es lediglich durch acht aquarellierte und um 1860 von Carl Theodor Reiffenstein erworbene und restaurierte Entwurfszeichnungen (heute im HMF) und eine gedruckte Beschreibung von Bernhard Hundeshagen (1784-1858) mit radiertem Orientierungsplan (1811). M.s Panorama bildete den Auftakt für weitere Rundbilder des 19. Jahrhunderts, u. a. von Ferdinand Rothbart (1823-1899), der das Ffter Stadtbild 1850 vom selben Standort aufnahm. Die topografischen Arbeiten M.s sind bis heute eine wichtige Quelle für die Kunst- und Architekturgeschichtsschreibung Fft.s; insbesondere Reiffenstein zog sie wiederholt als bildliche Belege für seine Rekonstruktionen und historischen Beschreibungen heran. Ein kleines Panoramagemälde in der Sammlung Prehn zeigt den Blick vom Niederwald in den Rheingau und nach Bingen (heute im HMF).

1825 veröffentlichte M. im Verlag von Gerhard Friedrich Wilmans die Serie „Kleine Ansichten von Frankfurt am Main“ mit 20 (in späteren Auflagen 36) Radierungen Ffter Sehenswürdigkeiten. Diese Ansichten richteten sich gleichermaßen an die heimische Kundschaft wie an die zahlreichen, auch internationalen Touristen, die Ffm. auf ihrer Reise entlang des Rheins besuchten. Die radierten (und kolorierten) Stadtveduten waren als wirklichkeitsgetreue Erinnerungsstücke gedacht und besaßen noch nicht den romantisierenden Charakter der kurz danach entstehenden, meist lithografischen „Voyages pittoresques“. Laut einer Ankündigung der Grafikfolge in der Zeitschrift „Iris“ eigneten sich die kleinformatigen Blätter besonders für Stammbücher und Brieftaschen sowie für „Arbeitskästchen der Damen“. Die Annonce hob eigens die Staffagefiguren („Spaziergänger, Arbeitsleute, Schiebkärcher, Schornsteinfeger, Schiffer, Gärtner, Soldaten u. s. w.“) hervor; eine früher entstandene kleine Serie von im Stadtraum tätigen Handwerkern deutet bereits auf das Interesse M.s für solche Berufsdarstellungen hin.

M. führte außerdem die florierende Restaurierungswerkstatt seines Vaters Johann Ludwig Ernst M. fort, in der er Gemälde von Sammlern aus Deutschland und dem Ausland ausbesserte. Die Tätigkeit von Vater und Sohn auf diesem Gebiet ist ab 1806 in einem umfangreichen Arbeitsbuch (in Privatbesitz) dokumentiert. Darin sind mehr als 7.000 Aufträge von über 500 Auftraggebern aus neun Ländern verzeichnet, darunter Restaurierungen von zahlreichen Gemälden des Städel’schen Kunstinstituts. Zudem betätigte sich M. als Experte bei der Erstellung von Inventaren und Auktionskatalogen sowie bei der Hängung von privaten Gemäldekabinetten. Die vom Vater geerbte Verehrung für den Ffter Maler Johann Heinrich Roos äußerte sich bei M. nicht nur in frühen Kopien, sondern auch in seinem „Anfang einer Sammlung radirter Blätter mit Originalgemälden des Johann Heinrich Roos“, einer von ihm publizierten Serie von sechs Blättern mit Gemäldereproduktionen (1805).

M. setzte auch das von seinem Vater Johann Ludwig Ernst M. begonnene Miniaturkabinett mit über 50 verkleinerten Kopien, überwiegend nach von ihnen restaurierten Bildern niederländischer, flämischer und deutscher Meister, fort und schloss es 1843 ab. Er verlagerte dabei den Schwerpunkt noch stärker auf Werke der niederländischen Schule, die ihm als vorbildlich galten und namentlich in Ffter Sammlungen zahlreich vertreten waren. Kunstpolitisch und programmatisch interessant – und gegenläufig zu dem eigentlichen Schwerpunkt des Miniaturkabinetts – sind die beiden jeweils zentral in den Kabinettschränken 1 und 3 platzierten Gemäldekopien nach Werken von Dürer (1821) und Raffael (1843), die als Solidaritätsbekundung für die Ffter Nazarener bzw. für deren Hauptvertreter und Städeldirektor Philipp Veit gedeutet werden könnten. Veit trat 1843 wegen des Ankaufs eines protestantischen Historienbildes von Carl Friedrich Lessing durch die Administration des Städel’schen Kunstinstituts zurück. Das Miniaturkabinett, das schließlich drei „Flügelaltäre“ mit 205 Gemälden umfasste, wurde 1857 vom Sohn Carl M. an den Ffter Kunsthändler Anton Baer verkauft und gelangte nach England, von wo es erst 1979/80 wieder zurückerworben werden konnte (heute im HMF und im FDH / Ffter Goethe-Museum).

M. nahm maßgeblichen Anteil an der künstlerischen Ausbildung und Etablierung seines Sohns Carl M., u. a. durch zahlreiche briefliche Ratschläge und Werkkritiken während dessen Ausbildungsreisen nach München und Italien sowie durch die Vermittlung von Verkäufen und Ausstellungsmöglichkeiten bei verschiedenen deutschen Kunstvereinen.

Die Hanauer Zeichenakademie ernannte Johann Friedrich M. und seinen Vater Johann Ludwig Ernst M. 1815 zu Mitgliedern.

Werke M.s sind besonders in den Ffter Institutionen (Städel Museum, Historisches Museum, Freies Deutsches Hochstift / Ffter Goethemuseum, Institut für Stadtgeschichte) zahlreich erhalten.

Selbstbildnis (um 1835/40) im HMF.

M. wohnte zeitlebens in dem von seinem Vater erworbenen Haus an der Zeil Lit. D 203 (später Nr. 49). Grabstätte auf dem Ffter Hauptfriedhof (Gewann A 101).

Der schriftliche Nachlass (Briefe, Arbeitsbücher) von M. befindet sich in Privatbesitz.

Ausstellungen der Werke M.s fanden im Kontext der Malerfamilie M. statt, etwa 1911 im Ffter Kunstverein, 1938/39 im Städel, 1982 durch die Museumsgesellschaft Kronberg und 1999/2000 im Freien Deutschen Hochstift / Ffter Goethe-Museum. Dem Rundpanorama Fft.s von M. widmete das HMF 1996 eine Sonderausstellung, in der der Orientierungsplan und die Entwürfe zu dem Rundbild im Original präsentiert wurden. Zwei Kästen des M.’schen Miniaturkabinetts sind seit 1988 im HMF zu sehen, zunächst in der Dauerausstellung „Bürgerliche Sammlungen“, seit 2012 in der Dauerausstellung „Ffter Sammler und Stifter“; das dritte Kabinett gehört als Dauerleihgabe der Bethmann Bank zur Gemäldesammlung des Freien Deutschen Hochstifts / Ffter Goethe-Museums und wird heute in der Goethe-Galerie des Deutschen Romantik-Museums gezeigt.

Lexika: Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. 56 Bde. München/Leipzig 1875-1912.Wilhelm Stricker in: ADB 22 (1885), S. 230 (im Familienartikel Morgenstern). | Allgemeines Künstlerlexikon (AKL). Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. 119 Bde. (zuzüglich Index-, Register- und Nachtragsbände). Leipzig u. a. 1983/92-2023.AKL 90 (2016), S. 486. | Dessoff, Albert: Kunst und Künstler in Ffm. im 19. Jahrhundert. 2. Bd.: Biographisches Lexikon der Ffter Künstler im 19. Jahrhundert. Ffm. 1909.Dessoff, S. 97. | Füssli, Johann Rudolf/Füssli, Johann Heinrich (Hg.): Allgemeines Künstlerlexikon, oder: Kurze Nachricht von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Kunstgießer, Stahlschneider etc. (…). 2 Teile in 2 + 12 Abschnitten. Zürich 1806-21.Füssli: Allg. Künstlerlex. 2,4 (1809), S. 912. | Gwinner, Philipp Friedrich: Kunst und Künstler in Ffm. vom 13. Jahrhundert bis zur Eröffnung des Städel’schen Kunstinstituts. Ffm. 1862. Ergänzungsbd. Ffm. 1867.Gwinner, S. 396-401; Nachtr. (1867), S. 55-57. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 393f. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 169. | Thieme, Ulrich/Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bde. Leipzig 1907-50.Thieme/Becker 25 (1931), S. 149.

Literatur: Aura. Jahresgabe [des Historischen Museums Fft.; mit wechselndem Untertitel.] 20 Ausgaben. Ffm. 2005/06-2024/25.Aura 2017/18, S. 49. | Baer, Anton: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet. 205 kleine Oelgemälde. [Ffm. 1857].Baer: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet 1857. | Cilleßen, Wolfgang P./Tacke, Andreas (Hg.): Meisterstücke. Vom Handwerk der Maler. Ffm. 2019. (Schriften des HMF 38).Cilleßen, Wolfgang P.: Höfisch, zünftig, akademisch, freischaffend? Künstlerkarrieren im 18. und 19. Jahrhundert am Beispiel der Malerfamilie Morgenstern. In: Cilleßen/Tacke (Hg.): Meisterstücke 2019, S. 22-37. | Prehns Bilderparadies. Die einzigartige Gemäldesammlung eines Ffter Konditors der Goethezeit. Für das Historische Museum Fft. hg. v. Wolfgang P. Cilleßen, Anja Damaschke, Julia Ellinghaus u. Gerhard Kölsch. Ffm. [2021]. (Schriften des HMF 41).Cilleßen u. a. (Hg.): Prehns Bilderparadies 2021, S. 108-111. | Cilleßen, Wolfgang P./Kölsch, Gerhard/Pollmer-Schmidt, Almut/Schmitt, Bettina (Hg.): Raumwunder. Ffter Maler entdecken das Kircheninterieur 1750-1850. [Katalog zur Ausstellung im Ffter Dommuseum.] Regensburg 2024.Cilleßen u. a. (Hg.): Raumwunder 2024. | Die Ffter Malerfamilie Morgenstern in fünf Generationen. Hg. v. der Museumsgesellschaft Kronberg e. V. Ffm. 1982. (Dokumentation der Museumsgesellschaft Kronberg, Schriften 2).Eichler, Inge: Malerfamilie Morgenstern. In: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern 1982, S. 9-32, hier S. 15f., 25f. | Doosry, Yasmin (Hg.): Von oben gesehen. Die Vogelperspektive. Nürnberg 2014. (Ausstellungskataloge des Germanischen Nationalmuseums).Doosry (Hg.): Von oben gesehen 2014, S. 179-182. | Eichler, Inge: Der frühe Ffter [Carl] Morgenstern 1826-1846. Ffm. 1974.Eichler: Der frühe Ffter Morgenstern 1974. | Eichler, Inge/Maisak, Petra: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern. [Katalog zur Ausstellung, Freies Deutsches Hochstift – Ffter Goethe-Museum, Ffm., 1.11.1999 bis 16.1.2000.] Ffm. 1999.Eichler/Maisak: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern 1999, S. 52-73. | Ffter Sammler und Stifter. Eine Dauerausstellung des HMF (...). Ffm. 2012. (Schriften des HMF 32).Cilleßen, Wolfgang P.: Kleine Kopien. „Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet“ (1796-1843). In: Ffter Sammler u. Stifter 2012, S. 99-117. | Gerchow, Jan/Gorgus, Nina (Hg.): 100 x Fft. Geschichten aus (mehr als) 1.000 Jahren. [Begleitbuch zur Dauerausstellung des HMF.] Ffm. 2017.Cilleßen, Wolfgang P.: Rundgemälde. In: Gerchow/Gorgus (Hg.): 100 x Fft. 2017, S. 138-150. | Gleiche Vielfache – Karsten Bott. [Ausstellungsbroschüre des HMF.] Text: Susanne Gesser, Wolfgang P. Cilleßen. Ffm. 2015.Cilleßen, Wolfgang P.: Von Morgenstern zu Bott. Ffter Künstler als Sammler. In: Gesser/Cilleßen: Gleiche Vielfache – Karsten Bott 2015, S. 16-29, hier S. 18-20. | Helmolt, Christa von: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet 1789-1830. Ffm. 1979. (Galerie Uwe Opper / Katalog 6).Helmolt: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet 1979. | Hundeshagen, Bernhard: Artistisch-topographische Beschreibung des Panorama’s der Stadt Fft. und der umliegenden Gegend. Gemalt von dem Maler Morgenstern, junior, daselbst. Nebst einer planimetrischen Abbildung dieses Gemäldes. Ffm. 1811.Hundeshagen: Panorama d. Stadt Fft. 1811. | Museum Giersch (Hg.): Carl Morgenstern und die Landschaftsmalerei seiner Zeit. Konzeption und Organisation: Christian Ring. Katalogred.: Sophia Dietrich u. a. Petersberg 2011.Kölsch, Gerhard: Die Malerfamilie Morgenstern und die frühen Jahre von Carl Morgenstern in Ffm. In: Kat. Carl Morgenstern u. die Landschaftsmalerei 2011, S. 8-25, hier S. 14f. | Die Morgenstern. Eine Ffter Künstlerfamilie in fünf Generationen. Führer durch die Morgenstern-Ausstellung im Ffter Kunstverein [vom 10. bis zum 30.10.1911]. Ffm. 1911.Kat. Die Morgenstern 1911, S. 8, 15-17. | Kirchner, Anton: Ansichten von Ffm., der umliegenden Gegend und den benachbarten Heilquellen. [Titel auch: Ansichten von Ffm. und seiner Umgegend.] 2 Teile. Ffm. 1818, Nachdr. 1982.Kirchner: Ansichten 1818, Teil I, S. 308-310. | Kirch, Miriam Hall/Münch, Birgit Ulrike/Stewart, Alison G. (Hg.): Crossroads. Ffm. as Market for Northern Art 1500-1850. Petersberg [Copyright 2019].Dietrich-Häfner, Sophia: Im Netz des Ffter Kunstmarkts im ausgehenden 18. Jahrhundert: Johann Ludwig Ernst Morgenstern. In: Kirch u. a. (Hg.): Crossroads 2019, S. 256-279. | Morgenblatt für gebildete Stände. Kunstblatt. [Titel auch: Kunst-Blatt.] 4 Jahrgänge 1816-19 ohne Zählung + 30 Jahrgänge 1820-49. Stuttgart/Tübingen 1816-49.Nachruf in: Kunstblatt 25 (1844), Nr. 23, 19.3.1844, S. 100. | Maisak, Petra/Kölsch, Gerhard: Ffter Goethe-Museum. Die Gemälde. „... denn was wäre die Welt ohne Kunst?“ Bestandskatalog. Hg. v. Freien Deutschen Hochstift. Ffm. 2011.Maisak/Kölsch: Gemäldekat. d. Ffter Goethe-Museums 2011, S. 178. | North, Michael (Hg.): Kunstsammeln und Geschmack im 18. Jahrhundert. Berlin 2002. (Aufklärung und Europa 8).North, Michael: Kunstsammlungen und Geschmack im ausgehenden 18. Jahrhundert: Fft. und Hamburg im Vergleich. In: North (Hg.): Kunstsammeln u. Geschmack im 18. Jh. 2002, S. 85-103. | Oettermann, Stephan: Das Panorama. Die Geschichte eines Massenmediums. Ffm. 1980.Oettermann: Panorama 1980, S. 160-163. | Rad und Sparren. Zeitschrift des Historischen Vereins Rhein-Main-Taunus e. V. Bisher 53 Ausgaben. Ffm. u. a. 1975-2024.Kölsch, Gerhard: Erkundungen des Taunus-Gebirges. Die literarische und künstlerische Entdeckung der Feldberg-Region bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Rad u. Sparren 45 (2015), S. 10-30. | Rödel, Volker: Ingenieurbaukunst in Ffm. 1806-1914. Ffm. 1983. (Ffm. – Beiträge zur Stadtentwicklung).Rödel: Ing. 1983, S. 326. | Sander, Jochen/Brinkmann, Bodo: Deutsche Gemälde vor 1800 im Städel. Ffm. 1999. (Deutsche Gemälde vor 1800 in bedeutenden Sammlungen 1).Sander/Brinkmann: Dt. Gemälde vor 1800 im Städel 1999, S. 44 (m. Abb. 37). | Schembs, Hans-Otto: Fft. Rundblick von der Katharinenkirche. 1810 / damals und heute / 1996. Bilder begleiten eine Stadt. Klosterneuburg 1996.Schembs: Rundblick von der Katharinenkirche 1996. | Bürgerliche Sammlungen in Fft. 1700-1830. [Titel auch: Katalog zu der Abteilung Bürgerliche Sammlungen in Fft. 1700-1830. Katalog des HMF.] Ausstellung u. Katalog: Viktoria Schmidt-Linsenhoff, Kurt Wettengl. Ffm. 1988.Schmidt-Linsenhoff/Wettengl: Bürgerliche Sammlungen in Fft. 1988, S. 123-145. | Smit, Verena/Schmitt, Bettina (Hg.): Schätze aus dem Schutt. 800 Jahre St. Leonhard in Ffm. Regensburg 2019.Kölsch, Gerhard: Schöpfer der Innenansichten von St. Leonhard. Zu Johann Ludwig Ernst Morgenstern und Johann Friedrich Morgenstern. In: Smit/Schmitt (Hg.): Schätze aus dem Schutt. St. Leonhard in Ffm. 2019, S. 51-59. | Tacke, Andreas/Gräf, Holger Th./Wenzel, Michael (Hg.): Der Künstler als Buchhalter. Serielle Aufzeichnungen zu Leben und Werk. Petersberg [2024]. (Hainhoferiana 3; Untersuchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte 31).Dietrich-Häfner, Sophia: „Sehr eingehende Aufzeichnungen [...] befinden sich in Morgensterns großem Notizbuch [...]“. Die Auftragsbücher dreier Ffter Künstler- und Restauratoren-Generationen (...) Morgenstern (...). In: Tacke u. a. (Hg.): Der Künstler als Buchhalter 2024, S. 123-132. | Catalog über den künstlerischen Nachlass des zu Ffm. verstorbenen Kunstmalers Prof. Carl Morgenstern, (...) bestehend aus Ölgemälden, Aquarellen und Handzeichnungen von des Meisters eigener Hand, sowie aus Arbeiten von dessen Vater Joh. Friedr. Morgenstern (...) und Grossvater Joh. Ludw. Ernst Morgenstern (...). [Katalog zur Versteigerung durch die Kunsthandlung F. A. C. Prestel am 9.5.1899.] Ffm. [1899].Versteigerungskat. Nachlass Carl Morgenstern 1899, S. 51-56. | Nachlaß Luise Morgenstern. Handzeichnungen, Aquarelle, Radierungen von Johann Ludwig Ernst Morgenstern (...), Johann Friedrich Morgenstern (...) und Carl Morgenstern. [Katalog zur] Versteigerung (...), 19. Nov. 1918 (...) im Ffter Kunstverein (...). [Ffm. 1918.]Versteigerungskat. Nachlass Luise Morgenstern 1918, S. 10-21. | Wiederspahn, August/Bode, Helmut: Die Kronberger Malerkolonie. Ein Beitrag zur Ffter Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts. Mit dokumentarischen Beiträgen von Änne Rumpf-Demmer, Julius Neubronner und Philipp Franck. 3., erw. Aufl. Ffm. 1982.Wiederspahn/Bode: Kronberger Malerkolonie 1982, S. 697.

Quellen: Ffter Wochenschau. Titel auch: Südwestdeutsche Wochenschau. Ffm. 1924-41 u. 1949-83.Schwarzweller, Kurt: Die Künstlerfamilie Morgenstern. Zu einer Ausstellung im Städelschen Kunstinstitut. In: Ffter Wochenschau 1939, H. 3, S. 28-33. | Intelligenzblatt der freien Stadt Fft. Ffm. 1806-1910.Intelligenzblatt, Nr. 58, 12.7.1811. | Iris. [Titel ab 2.1.1829: Ffter Iris.] Unterhaltungsblatt für Freunde des Schönen und Nützlichen. Ffm. 1819-29.Iris, 30.11.1825. | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbücher, Ffm., 1533-1848 bzw. 1849-1939.Eintrag der Heirat mit Maria Magdalena Bansa, 16.7.1806: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbuch 22 (1804-08), S. 368. | ISG, Bestand Nachlässe (S1).ISG, S1/447 (Nachlass Inge Eichler). | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/2.330. | Kunst und Auktionen. Die Kunstmarktzeitung der ZEIT. [Früherer Untertitel: Zeitung für den internationalen Markt.] Bisher Jg. 36-53. München u. a. 2008-25.Lassmann, Michael: Die Maler-Dynastie Morgenstern. Johann Ludwig Ernst, Johann Friedrich, Carl und Friedrich Ernst – die Ffter Linie. In: Kunst u. Auktionen 40 (2012), Nr. 10 (15.6.2012), S. 38-42. | Münchener Politische Zeitung. Mit allerhöchstem Privilegium. München 1807-48.Münchener Politische Zeitung, Nr. 5, 6.1.1818, S. 26. | Wochentliche Ffter (auch: Franckfurter) Frag- und Anzeigungs-Nachrichten. Ffm. 1722-1806.Wochentl. Ffter Frag- u. Anzeigungs-Nachrichten, Nr. 36, 29.4.1803.

Internet: Wissenschaftlicher Bestandskatalog zur Bildersammlung Prehn, Projektleitung: Wolfgang P. Cilleßen/Anja Damaschke, kunsthistorische Analyse: Julia Ellinghaus/Gerhard Kölsch, Historisches Museum, Ffm. https://bildersammlung-prehn.de

Hinweis: Einträge zu den Inv.-Nummern Pr188, Pr412, Pr413, Pr416, Pr550, Pr551, Pr555, Pr576, Pr577, Pr703, Pr784, Pr822.Bestandskatalog Prehn, 29.5.2025. | Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/117601624Hess. Biografie, 30.5.2025. | HMF, Reiffenstein-Manuskripte, Online-Edition der „Sammlung Ffter Ansichten“ von Carl Theodor Reiffenstein, Projektleitung: Wolfgang P. Cilleßen, Aude-Line Schamschula, Thomas Schwerdtfeger, Ffm. https://reiffenstein-sammlung-frankfurt.de/suche?search=morgenstern

Hinweis: Trefferliste „Morgenstern“ über die Suchfunktion.HMF, Sammlung Reiffenstein, 29.5.2025. | museum-digital deutschland, Datenbank für Museen zur Präsentation von Objekten und Sammlungen, betreut von Stefan Rohde-Enslin, Berlin. https://goethehaus.museum-digital.de/people/71627

Hinweis: Personeneintrag zu Johann Friedrich Morgenstern im digitalen Katalog des Freien Deutschen Hochstifts / Ffter Goethe-Museums.museum-digital, 29.5.2025. | Städel Museum / Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Ffm. https://sammlung.staedelmuseum.de/de/person/morgenstern-johann-friedrich

Hinweis: Eintrag zu Johann Friedrich Morgenstern in der digitalen Sammlung.Städel, 29.5.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_MorgensternWikipedia, 30.5.2025.

Morgenstern, Johann Ludwig Ernst

Johann Ludwig Ernst Morgenstern

Ölporträt von Ursula Magdalena Reinheimer (1806; im Besitz des HMF, Inv.-Nr. B.2018.010).

Seine erste Ausbildung erhielt M. in der väterlichen Werkstatt in Rudolstadt zusammen mit seinem älteren Bruder Friedrich Wilhelm Christoph M. (1736-1798). In dieser Zeit schuf er erste Gemälde mit Schlachten und Landschaften, Stillleben und Viehstücke. In der Residenzstadt Rudolstadt war M. nicht an zünftige Vorschriften gebunden. Gleichwohl ging er 1766 auf eine späte Wanderschaft. Seine erste Station war von 1766 bis 1768 Schloss Salzdahlum, wo der Maler Ludwig Wilhelm Busch (1703-1772) an der Gemäldegalerie von Herzog Karl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (1713-1780) eine informelle Akademie für angehende Künstler unterhielt. Auch dort pflegte M. sein besonderes Interesse für Pferdedarstellungen und Schlachtenbilder, meist in Kopien nach Georg Philipp Rugendas (1666-1742) und Philips Wouwerman (1619-1668). Von 1768 bis 1769 betätigte sich M. in Hamburg bei einem Bilderhändler als Restaurator. Es folgte ein mehrmonatiger Aufenthalt in Ffm., wo er in der Werkstatt des Landschaftsmalers Christian Georg Schütz d. Ä., einem der großen künstlerischen Ausbildungsbetriebe der Mainstadt, arbeitete. Im Frühjahr 1770 wechselte M. nach Darmstadt, in die Werkstatt der Witwe des Hofmalers Johann Conrad Seekatz, für die er vermutlich Kopien der gefragten Genrestücke des Malers und Werke in dessen Stil fertigte.

Im Juli 1772 kehrte M. nach Ffm. zurück und verdingte sich in der Tapetenmanufaktur von Johann Andreas Benjamin Nothnagel, die u. a. für ihre Landschaftspanoramen bekannt war. Aus diesen Jahren stammen auch zahlreiche Rötelzeichnungen und Radierungen von M. (u. a. im Besitz des Städel Museums und des HMF). Dass sich M. 1774 ein „Führungszeugnis“ durch den Rudolstädter Rat ausstellen ließ, kann als Indiz für den Entschluss gewertet werden, sich in Ffm. selbstständig zu machen. Als er den Rat der Stadt Ffm. 1776 um das Bürger- und Meisterrecht und damit um die Aufnahme in die Malerzunft anging, erfüllte er alle in der Zunftordnung vorgeschriebenen Voraussetzungen: M. war lutherischer Konfession, ehelich gezeugt und geboren, war als Geselle gewandert, hatte in der Werkstatt Ffter Künstler gearbeitet und sich mit einer Ffter Bürgertochter verlobt. Als Meisterstück lieferte er ein Kircheninterieur nach der Phantasie auf den Römer (heute im Besitz des HMF). Die Anregung für die Wahl des Bildsujets für das Meisterstück dürfte auf drei Künstler und einen Sammler zurückgehen: auf Christian Georg Schütz d. Ä., der in den 1750er Jahren erste Ffter Kircheninterieurs geschaffen hatte, auf Christian Stöcklin (1741-1795), dessen spätestens seit 1772 entstandene Kircheninterieurs M. gelegentlich mit Figuren staffierte, und auf den Zürcher Zimmermann Johann Vögelin (1754-1784), der während seines Aufenthalts in Ffm. verschiedene Kircheninterieurs fertigte und M. in die Perspektivlehre einführte, sowie auf den Sammler Friedrich Wilhelm Hoynck (1738-1799), der schon 1775 ein erstes Kircheninterieur bei M. in Auftrag gab und einer seiner Hauptkunden blieb. Künftig spezialisierte sich M. ganz auf die Gattung des Kircheninterieurs nach dem niederländischen Vorbild des späten 16. und 17. Jahrhunderts, was als marktstrategische Entscheidung im Umfeld der Ffter Künstler- und Sammlerszene verstanden werden kann. M. knüpfte damit einerseits an eine erste kurze, durch Hendrick van Steenwijk und dessen gleichnamigen Sohn ab 1586 in Ffm. hervorgerufene Hochzeit des Genres an, andererseits befriedigte er einen Bedarf des Sammlermarkts und schürte ihn zugleich. Zusammen mit Künstlern wie Schütz, Stöcklin, Andreas Herrlein (1723-1796) und Jean François Gout (1748-1812) löste er eine nur in Ffm. und im Rhein-Main-Gebiet von den 1770er Jahren bis etwa 1820 blühende Retromode des Kircheninterieurs aus. Gelegentlich fertigte M. auch Werke anderer Gemäldegattungen wie Genre- und Tierstücke.

M. führte ein (von seinem Sohn Johann Friedrich M. ergänztes) Werkverzeichnis seiner Architekturbilder, zu denen auch eine kleine Gruppe von Kerkerdarstellungen gehört. Das Verzeichnis informiert über Auftrags- bzw. Herstellungsdatum, Sujet, Material, Größe, Preis und Auftraggeber bzw. Käufer der Arbeiten. Im Ganzen schuf M. über 120 Kircheninterieurs auf Kupfer, Holz und Papier in unterschiedlichen Formaten, häufig als Pendants für die symmetrische Hängung in bürgerlichen Gemäldekabinetten. M. war insbesondere für eine wohlhabende Sammlerkundschaft tätig, die sich vornehmlich aus Ffter Händlern, Ärzten, Juristen und hohen Verwaltungsbeamten zusammensetzte. Die Mehrzahl der Gemälde zeigt gotische, Renaissance- und Barockkirchen nach der Phantasie als Tag- oder Nachtstücke; eine kleinere Anzahl bildet Ffter Kirchen (Dom, Liebfrauenkirche, St. Leonhard, Dominikanerkirche, Deutschordenskirche) ab. Diese „Porträts“ besitzen angesichts der zahlreichen Umbauten des 19. Jahrhunderts und der Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs hohen Quellenwert als Bilddokumente.

Bei seinen Kirchenbildern orientierte sich M. fast durchgängig an dem in Antwerpen entwickelten Modell der zentralen Sichtachse auf den Chorbereich und nicht an dem nordniederländischen Modell des Blickes quer durch die Schiffe mit Betonung des Predigtstuhls, wie es etwa von Hendrick van Vliet (1611/12-1675) und Emanuel de Witte (um 1617 bis 1692) gepflegt wurde. Auffällig ist die Gruppe von Darstellungen gotischer Kapellen aus den napoleonischen Jahren zwischen 1805 und 1812, die vielleicht auf die verstärkte Wahrnehmung der mittelalterlichen Architektur und die sich entwickelnde Vorstellung von der Gotik als deutschem Nationalstil zurückzuführen ist. Gesteigert wurde die Nachfrage wahrscheinlich durch Goethes stark rezipierten Roman „Die Wahlverwandtschaften“ (1809), in dem die Restaurierung und die Wiedereinrichtung einer gotischen Kapelle als Grablege eine bedeutsame Rolle für die Handlung spielen. Die Frage, ob der durch die Französische Revolution, die Säkularisierung der Kirchen und Klöster, das Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation und die Hinwendung zum Mittelalter markierte Epochenumbruch auch die Sichtweise M.s auf die Gemälde gotischer Kircheninterieurs veränderte, muss angesichts des Fehlens von entsprechenden Selbstzeugnissen unbeantwortet bleiben.

Ein zweites berufliches Standbein bildete für M. seine umfangreiche Tätigkeit als Restaurator. Ein Arbeitsbuch (in Privatbesitz) dokumentiert die von ihm und seinem Sohn Johann Friedrich M. zwischen 1806 und 1844 ausgeführten Gemälderestaurierungen. Die Werke stammten von Sammlern vor allem aus Ffm. und Umgebung ebenso wie aus anderen deutschen und europäischen Städten. Im Austausch mit seinem Nachbarn an der Zeil, dem Konditor und Sammler Johann Valentin Prehn, der seit 1799 ein umfangreiches Kabinett mit kleinformatigen Gemälden anlegte, entwickelte M. die Idee zu einem eigenen Miniaturkabinett mit Kopien von ihm restaurierter Werke. Das Kabinett umfasst 205 zwischen 1796/98 und 1843 gemalte Kopien in drei „Flügelaltären“. Den Hauptanteil der kopierten Werke machen die von M. besonders geschätzten niederländischen Künstler aus, gefolgt von deutschen, flämischen und italienischen Malern; Kopien nach Werken der Gotik fehlen, obwohl in Ffter Sammlungen vorhanden und vermutlich auch von Johann Ludwig Ernst oder Johann Friedrich M. restauriert. Diese Gemäldegalerie en miniature mit mehr als 150 von ihm selbst gefertigten Kopien bildete den Kanon des Künstlers ab und konnte als Ausweis des eigenen Könnens und des Einfühlungsvermögens in die Malweise anderer Künstler die Kundenakquise unterstützen.

M. wurde 1780 zu einem der Vorsteher der Ffter Malergesellschaft gewählt. 1815 ernannte die Hanauer Zeichenakademie ihn und seinen Sohn Johann Friedrich M. zu Mitgliedern.

M. hat sich durch sein Werk, aber auch durch die bereits früh einsetzende Überlieferung in die Ffter Kunstgeschichte eingeschrieben. Besonderen Anteil hieran hat der Ffter Kunstschriftsteller, Kunstsammler und -händler Henrich Sebastian Hüsgen, der M. längere Artikel in „Nachrichten von Franckfurter Künstlern und Kunstsachen“ (1780) und in seinem „Artistischen Magazin“ (1790) widmete. Auch der Umstand, dass M. für kurze Zeit den jungen Johann Wolfgang Goethe und dessen Schwester Cornelia in der Kunst des Zeichnens unterwies (vgl. „Dichtung und Wahrheit“ II,8) und dass Goethe ihn 1815 auf seiner Reise durch die Rheinprovinz besuchte und das Miniaturkabinett in „Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein- und Mayn-Gegenden“ (1. Heft, 1816) als museumswürdigen „Hausaltar“ beschrieb, trug zum Nachruhm des Künstlers bei.

Eine große Zahl von Werken M.s hat sich in den Ffter Museen (Städel Museum, Historisches Museum, Freies Deutsches Hochstift / Ffter Goethe-Museum) erhalten, wohin sie über Legate und Schenkungen ortsansässiger Sammler (Daems, Grambs, Neufville, Prehn) und – direkt und indirekt – über den Familiennachlass gelangten. Die Miniaturkabinette wurden 1857 vom Enkel Carl M. an den Ffter Kunsthändler Anton Baer verkauft und gelangten nach England, von wo sie erst 1979/80 wieder nach Ffm. zurückerworben werden konnten (heute im HMF und im FDH / Ffter Goethe-Museum).

Ein Selbstporträt von 1784 gilt als zweifelhaft. Porträt (von Ursula Magdalena Reinheimer, 1806) im HMF.

M., der in dem 1785 von ihm und seiner Frau erworbenen Haus an der Zeil Lit. D 203 (später Nr. 49) wohnte, wurde 1819 vermutlich auf dem Peterskirchhof bestattet; erst die Nachfahren Johann Friedrich M., Carl M. und Friedrich Ernst M. liegen auf dem (seit 1828 bestehenden) Hauptfriedhof begraben (Gewann A 101 und F 864).

Der schriftliche Nachlass (Briefe, Arbeitsbücher) von M. befindet sich in Privatbesitz.

Ausstellungen der Werke M.s fanden im Kontext der Malerfamilie M. statt, etwa 1911 im Ffter Kunstverein, 1938/39 im Städel, 1982 durch die Museumsgesellschaft Kronberg und 1999/2000 im Freien Deutschen Hochstift / Ffter Goethe-Museum. Zwei der Kästen des M.’schen Miniaturkabinetts sind seit 1988 im HMF zu sehen, zunächst in der Dauerausstellung „Bürgerliche Sammlungen“, seit 2012 in der Dauerausstellung „Ffter Sammler und Stifter“; das dritte Kabinett gehört als Dauerleihgabe der Bethmann Bank zur Gemäldesammlung des FDH / Ffter Goethe-Museums und wird heute in der Goethe-Galerie des Deutschen Romantik-Museums gezeigt.

M.straße in Sachsenhausen.

Lexika: Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. 56 Bde. München/Leipzig 1875-1912.Wilhelm Stricker in: ADB 22 (1885), S. 230 (im Familienartikel Morgenstern). | Allgemeines Künstlerlexikon (AKL). Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. 119 Bde. (zuzüglich Index-, Register- und Nachtragsbände). Leipzig u. a. 1983/92-2023.AKL 90 (2016), S. 486f. | Dessoff, Albert: Kunst und Künstler in Ffm. im 19. Jahrhundert. 2. Bd.: Biographisches Lexikon der Ffter Künstler im 19. Jahrhundert. Ffm. 1909.Dessoff, S. 97. | Gwinner, Philipp Friedrich: Kunst und Künstler in Ffm. vom 13. Jahrhundert bis zur Eröffnung des Städel’schen Kunstinstituts. Ffm. 1862. Ergänzungsbd. Ffm. 1867.Gwinner, S. 389-396; Nachtr. (1867), S. 125. | Heyden, Eduard: Gallerie berühmter und merkwürdiger Ffter. Ffm. 1861.Heyden, S. 581-584. | Hüsgen, Henrich Sebastian: Artistisches Magazin. Enthaltend Das Leben und die Verzeichnisse der Werke hiesiger und anderer Künstler. (...) Ffm. 1790.Hüsgen: Artist. Magazin 1790, S. 407-410. | Hüsgen, Henrich Sebastian: Nachrichten von Franckfurter Künstlern und Kunst-Sachen enthaltend das Leben und die Wercke aller hiesigen Mahler, Bildhauer, Kupfer- und Pettschier-Stecher, Edelstein-Schneider und Kunst-Gieser. Nebst einem Anhang von allem was in öffentlichen und Privat-Gebäuden merckwürdiges von Kunst-Sachen zu sehen ist. Ffm. 1780.Hüsgen: Nachrichten 1780, S. 198-201. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 394. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 169. | Thieme, Ulrich/Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bde. Leipzig 1907-50.Thieme/Becker 25 (1931), S. 149f.

Literatur: Aura. Jahresgabe [des Historischen Museums Fft.; mit wechselndem Untertitel.] 20 Ausgaben. Ffm. 2005/06-2024/25.Aura 2014/15, S. 45; 2017/18, S. 49; 2019/20, S. 47. | Baer, Anton: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet. 205 kleine Oelgemälde. [Ffm. 1857].Baer: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet 1857. | Cilleßen, Wolfgang P./Tacke, Andreas (Hg.): Meisterstücke. Vom Handwerk der Maler. Ffm. 2019. (Schriften des HMF 38).Cilleßen, Wolfgang P.: Höfisch, zünftig, akademisch, freischaffend? Künstlerkarrieren im 18. und 19. Jahrhundert am Beispiel der Malerfamilie Morgenstern. In: Cilleßen/Tacke (Hg.): Meisterstücke 2019, S. 22-37. | Prehns Bilderparadies. Die einzigartige Gemäldesammlung eines Ffter Konditors der Goethezeit. Für das Historische Museum Fft. hg. v. Wolfgang P. Cilleßen, Anja Damaschke, Julia Ellinghaus u. Gerhard Kölsch. Ffm. [2021]. (Schriften des HMF 41).Cilleßen u. a. (Hg.): Prehns Bilderparadies 2021, S. 254f., 270f., 326-329. | Cilleßen, Wolfgang P./Kölsch, Gerhard/Pollmer-Schmidt, Almut/Schmitt, Bettina (Hg.): Raumwunder. Ffter Maler entdecken das Kircheninterieur 1750-1850. [Katalog zur Ausstellung im Ffter Dommuseum.] Regensburg 2024.Cilleßen u. a. (Hg.): Raumwunder 2024. | Die Ffter Malerfamilie Morgenstern in fünf Generationen. Hg. v. der Museumsgesellschaft Kronberg e. V. Ffm. 1982. (Dokumentation der Museumsgesellschaft Kronberg, Schriften 2).Eichler, Inge: Die Malerfamilie Morgenstern. In: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern 1982, S. 9-32, hier S. 10-15. | Eichler, Inge/Maisak, Petra: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern. [Katalog zur Ausstellung, Freies Deutsches Hochstift – Ffter Goethe-Museum, Ffm., 1.11.1999 bis 16.1.2000.] Ffm. 1999.Eichler/Maisak: Die Ffter Malerfamilie Morgenstern 1999, S. 10-51. | Erinnerung an Anton Kirchner / Consistorial-Rath, Prediger an der Paulskirche zu Ffm. Ffm. [1835].Kirchner, Anton: Johann Ludwig Ernst Morgenstern als Künstler und Mensch. In: Erinnerung an Anton Kirchner 1835, S. 39-49. | Ffter Sammler und Stifter. Eine Dauerausstellung des HMF (...). Ffm. 2012. (Schriften des HMF 32).Cilleßen, Wolfgang P.: Kleine Kopien. „Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet“ (1796-1843). In: Ffter Sammler u. Stifter 2012, S. 99-117. | Gleiche Vielfache – Karsten Bott. [Ausstellungsbroschüre des HMF.] Text: Susanne Gesser, Wolfgang P. Cilleßen. Ffm. 2015.Cilleßen, Wolfgang P.: Von Morgenstern zu Bott. Ffter Künstler als Sammler. In: Gesser/Cilleßen: Gleiche Vielfache – Karsten Bott 2015, S. 16-29, hier S. 18-20. | Helmolt, Christa von: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet 1789-1830. Ffm. 1979. (Galerie Uwe Opper / Katalog 6).Helmolt: Das Morgenstern’sche Miniaturcabinet 1979. | Gemäldekatalog / Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg. Bearb. v. Volker Hoffmann m. Konrad Koppe. Würzburg 1986.Hoffmann/Koppe (Bearb.): Gemäldekat. Martin von Wagner Museum d. Univ. Würzburg 1986, S. 134. | Museum Giersch (Hg.): Carl Morgenstern und die Landschaftsmalerei seiner Zeit. Konzeption und Organisation: Christian Ring. Katalogred.: Sophia Dietrich u. a. Petersberg 2011.Kölsch, Gerhard: Die Malerfamilie Morgenstern und die frühen Jahre von Carl Morgenstern in Ffm. In: Kat. Carl Morgenstern u. die Landschaftsmalerei 2011, S. 8-25, hier S. 11-13. | Die Morgenstern. Eine Ffter Künstlerfamilie in fünf Generationen. Führer durch die Morgenstern-Ausstellung im Ffter Kunstverein [vom 10. bis zum 30.10.1911]. Ffm. 1911.Kat. Die Morgenstern 1911. | Kirchner, Anton: Ansichten von Ffm., der umliegenden Gegend und den benachbarten Heilquellen. [Titel auch: Ansichten von Ffm. und seiner Umgegend.] 2 Teile. Ffm. 1818, Nachdr. 1982.Kirchner: Ansichten 1818, Teil I, S. 308-310. | Kirch, Miriam Hall/Münch, Birgit Ulrike/Stewart, Alison G. (Hg.): Crossroads. Ffm. as Market for Northern Art 1500-1850. Petersberg [Copyright 2019].Dietrich-Häfner, Sophia: Im Netz des Ffter Kunstmarkts im ausgehenden 18. Jahrhundert: Johann Ludwig Ernst Morgenstern. In: Kirch u. a. (Hg.): Crossroads 2019, S. 256-279. | Ludwig, Heidrun: Aus Passion zur Kunst. Darmstädter Malerei in Barock, Rokoko und Klassizismus. Werke aus der Sammlung Sander. Hg. v. Hans-Joachim u. Gisa Sander. Unter Mitarbeit v. Ruth Oberhand. München [2024].Ludwig: Aus Passion zur Kunst 2024, S. 136-139. | Ludwig, Heidrun: Die Gemälde des 18. Jahrhunderts im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Bestandskatalog. Zustandsberichte von Adelheid Wiesmann-Emmerling. Eurasburg 1997. (Kataloge des Hessischen Landesmuseums 18).Ludwig: Gemälde d. 18. Jh.s im Hess. Landesmuseum Darmstadt 1997, S. 135-138. | Mainzer Zeitschrift. Mittelrheinisches Jahrbuch für Archäologie, Kunst und Geschichte. Hg. v. Altertumsverein in Verbindung mit dem Landesmuseum, der Landesarchäologie (bis 2013), dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothek Mainz. Bisher 118/119 Jahrgänge. Mainz 1906-2023/24.Frankhäuser, Gernot: Vier Gemälde aus Privatbesitz als Dauerleihgabe im Landesmuseum Mainz. In: Mainzer Zs. 106/107 (2011/12), S. 373-379. | Maisak, Petra/Kölsch, Gerhard: Ffter Goethe-Museum. Die Gemälde. „... denn was wäre die Welt ohne Kunst?“ Bestandskatalog. Hg. v. Freien Deutschen Hochstift. Ffm. 2011.Maisak/Kölsch: Gemäldekat. d. Ffter Goethe-Museums 2011, S. 179-190. | North, Michael (Hg.): Kunstsammeln und Geschmack im 18. Jahrhundert. Berlin 2002. (Aufklärung und Europa 8).North, Michael: Kunstsammlungen und Geschmack im ausgehenden 18. Jahrhundert: Fft. und Hamburg im Vergleich. In: North (Hg.): Kunstsammeln u. Geschmack im 18. Jh. 2002, S. 85-103. | Sander, Jochen/Brinkmann, Bodo: Deutsche Gemälde vor 1800 im Städel. Ffm. 1999. (Deutsche Gemälde vor 1800 in bedeutenden Sammlungen 1).Sander/Brinkmann: Dt. Gemälde vor 1800 im Städel 1999, S. 44 (m. Tafel 82-83 u. Abb. 35). | Schapire, Rosa: Johann Ludwig Ernst Morgenstern. Ein Beitrag zu Fft.s Kunstgeschichte im 18. Jahrhundert. Straßburg 1904. (Studien zur deutschen Kunstgeschichte 57).Schapire: Johann Ludwig Ernst Morgenstern 1904. | Bürgerliche Sammlungen in Fft. 1700-1830. [Titel auch: Katalog zu der Abteilung Bürgerliche Sammlungen in Fft. 1700-1830. Katalog des HMF.] Ausstellung u. Katalog: Viktoria Schmidt-Linsenhoff, Kurt Wettengl. Ffm. 1988.Schmidt-Linsenhoff/Wettengl: Bürgerliche Sammlungen in Fft. 1988, S. 123-145. | Seng, Joachim: Goethe-Enthusiasmus und Bürgersinn. Das Freie Deutsche Hochstift – Ffter Goethe-Museum 1881-1960. Göttingen 2009.Seng: Freies Deutsches Hochstift 2009, S. 154 Anm. 122, 156 Anm. 131, 364. | Smit, Verena/Schmitt, Bettina (Hg.): Schätze aus dem Schutt. 800 Jahre St. Leonhard in Ffm. Regensburg 2019.Kölsch, Gerhard: Schöpfer der Innenansichten von St. Leonhard. Zu Johann Ludwig Ernst Morgenstern und Johann Friedrich Morgenstern. In: Smit/Schmitt (Hg.): Schätze aus dem Schutt. St. Leonhard in Ffm. 2019, S. 50-59. | Tacke, Andreas/Gräf, Holger Th./Wenzel, Michael (Hg.): Der Künstler als Buchhalter. Serielle Aufzeichnungen zu Leben und Werk. Petersberg [2024]. (Hainhoferiana 3; Untersuchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte 31).Dietrich-Häfner, Sophia: „Sehr eingehende Aufzeichnungen [...] befinden sich in Morgensterns großem Notizbuch [...]“. Die Auftragsbücher dreier Ffter Künstler- und Restauratoren-Generationen (...) Morgenstern (...). In: Tacke u. a. (Hg.): Der Künstler als Buchhalter 2024, S. 123-132. | Catalog über den künstlerischen Nachlass des zu Ffm. verstorbenen Kunstmalers Prof. Carl Morgenstern, (...) bestehend aus Ölgemälden, Aquarellen und Handzeichnungen von des Meisters eigener Hand, sowie aus Arbeiten von dessen Vater Joh. Friedr. Morgenstern (...) und Grossvater Joh. Ludw. Ernst Morgenstern (...). [Katalog zur Versteigerung durch die Kunsthandlung F. A. C. Prestel am 9.5.1899.] Ffm. [1899].Versteigerungskat. Nachlass Carl Morgenstern 1899, S. 57-60. | Wagner, Berit/Pollmer-Schmidt, Almut/Lange-Krach, Heidrun (Hg.): Das Werk im Zentrum. Kunstgeschichte mit Objekten aus dem Städel Museum und der Liebieghaus Skulpturensammlung. Festschrift für Jochen Sander zum 65. Geburtstag. Berlin [2023].Cilleßen, Wolfgang P.: Morgensterns Melancholie. In: Wagner u. a. (Hg.): Das Werk im Zentrum 2023, S. 288-297.

Quellen: Ffter Wochenschau. Titel auch: Südwestdeutsche Wochenschau. Ffm. 1924-41 u. 1949-83.Schwarzweller, Kurt: Die Künstlerfamilie Morgenstern. Zu einer Ausstellung im Städelschen Kunstinstitut. In: Ffter Wochenschau 1939, H. 3, S. 28-33. | ISG, Bestand Historisches Museum (Best. A.45.02), 1944-2001.ISG, Hist. Museum 59 (Erwerb des Miniaturenkabinetts des Johann Ludwig Ernst Morgenstern und Aufstellung als Leihgabe im Goethehaus, 1974-86). | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbücher, Ffm., 1533-1848 bzw. 1849-1939.Eintrag der Heirat mit Anna Maria Alleintz, Ffm., 17.9.1776: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbuch 19 (1775-87), S. 89. | ISG, Bestand Ratssupplikationen (Best. H.02.14), 1601-1810.ISG, Ratssuppl. 1776, Bd. III, Bl. 29-32. | ISG, Bestand Ratssupplikationen (Best. H.02.14), 1601-1810.ISG, Ratssuppl. 1780, Bd. IV, Bl. 86f. (Wahl zum neuen Vorsteher der Malergesellschaft, 1780). | ISG, Bestand Ratssupplikationen (Best. H.02.14), 1601-1810.ISG, Ratssuppl. 1789, Bd. II, Bl. 69f. | ISG, Bestand Nachlässe (S1).ISG, S1/447 (Nachlass Inge Eichler). | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/9.707. | Kunst und Auktionen. Die Kunstmarktzeitung der ZEIT. [Früherer Untertitel: Zeitung für den internationalen Markt.] Bisher Jg. 36-53. München u. a. 2008-25.Lassmann, Michael: Die Maler-Dynastie Morgenstern. Johann Ludwig Ernst, Johann Friedrich, Carl und Friedrich Ernst – die Ffter Linie. In: Kunst u. Auktionen 40 (2012), Nr. 10 (15.6.2012), S. 38-42.

Internet: Wissenschaftlicher Bestandskatalog zur Bildersammlung Prehn, Projektleitung: Wolfgang P. Cilleßen/Anja Damaschke, kunsthistorische Analyse: Julia Ellinghaus/Gerhard Kölsch, Historisches Museum, Ffm. https://bildersammlung-prehn.deBestandskatalog Prehn, 2.4.2025. | Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/116916249Hess. Biografie, 2.4.2025. | museum-digital deutschland, Datenbank für Museen zur Präsentation von Objekten und Sammlungen, betreut von Stefan Rohde-Enslin, Berlin. https://goethehaus.museum-digital.de/people/71626

Hinweis: Personeneintrag zu Johann Ludwig Ernst Morgenstern im digitalen Katalog des Freien Deutschen Hochstifts / Ffter Goethe-Museums.museum-digital, 2.4.2025. | Städel Museum / Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Ffm. https://sammlung.staedelmuseum.de/de/person/morgenstern-johann-ludwig-ernst

Hinweis: Eintrag zu Johann Ludwig Ernst Morgenstern in der digitalen Sammlung.Städel, 2.4.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Ernst_MorgensternWikipedia, 2.4.2025.

Stand des Artikels: 9.12.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 12.2025.