Hessenberg, Kurt

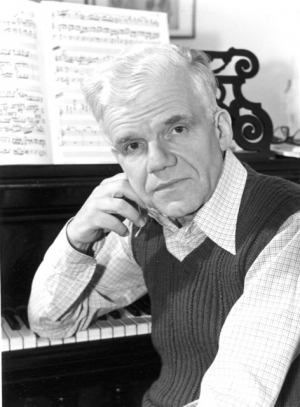

Kurt Hessenberg

Fotografie (1960).

Bildquelle: HLA, Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (Bestand 504 Nr. 11641).

Fotografie (1960).

Bildquelle: HLA, Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (Bestand 504 Nr. 11641).

© unbekannt. Der/die Fotograf/-in ist anhand der Bildvorlage nicht zu ermitteln.

Kurt Hessenberg

Fotografie von Marion Herzog-Hoinkis (in Privatbesitz).

© privat. Nähere Informationen auf Anfrage bei der Redaktion.

Hessenberg (eigentl.: Heßenberg), Kurt Friedrich Karl. Prof. Komponist. Musikdozent. * 17.8.1908 Ffm., † 17.6.1994 Ffm.

Kurt H. wird zu den wichtigsten Vertretern der evangelischen Kirchenmusik des 20. Jahrhunderts gezählt.

Aus einer alteingesessenen Ffter Familie. Jüngstes Kind des Rechtsanwalts und Notars Eduard Hermann H. (1871-1933) und dessen Ehefrau Agnes Marie Emma, geb. Kugler (1878-1970), und somit ein Urenkel von Georg Wilhelm H. (1808-1860), Senator und Bürgermeister der Stadt Ffm., und von Heinrich Hoffmann (1809-1894), dem Verfasser des „Struwwelpeters“. In seiner Ende der 1980er Jahre verfassten „Kleinen Selbstbiographie“ erwähnt H. nicht nur den Einfluss seiner musikalischen Eltern, sondern auch seine Vorfahren Johann Loren(t)z Albrecht (1687-1760) und dessen Schwiegersohn Valentin Göring (1711-1766), die beide als Trompeter in der städtischen Kapelle und damit – dies schien H. wichtig zu sein – Berufsmusiker waren. Auch Valentin Görings Sohn Gerhard Friedrich Göring (1744-1779) blieb als Stadttrompeter im Musikerberuf. Drei Geschwister: Maria Anna Auguste H. (1903-1974), Lehrerin; Karl Adolf H. (1904-1959), Ingenieur und Mathematiker, nach dem die „Hessenbergmatrizen“ benannt sind; Else Agnes H. (1907-1993), Buchhändlerin.

Verheiratet (seit 1939) mit Gisela Luise H., geb. Volhard (1917-2015), Tochter des Mediziners Franz Volhard (1872-1950), die einige Zeit seine Tonsatzschülerin gewesen war und im Sommer 1939 die Privatmusiklehrer-Prüfung für das Fach Klavier abgelegt hatte. Sechs Kinder: Monika Emma Elisabeth H. (* 1940), Rainer Franz Eduard H. (* 1942), Gabriele Marianne Elisabeth H. (später verh. Schmitthenner, * 1946), Matthias Ewald Helmut H. (* 1949), Hans Karl Andreas H. (*/† 1.8.1953) und Cornelia Maria Margarethe H. (* 1954).

H. besuchte von 1915 bis 1918 die Grundschule des Wöhler-Realgymnasiums und ab 1918 das Goethe-Gymnasium in Ffm., wo er 1927 mit dem Abitur abschloss. Ab 1917 erhielt er ersten Klavierunterricht am Hoch’schen Konservatorium, u. a. bei Irma Gebler und später in Privatstunden bei Karl Breidenstein. Schon früh schrieb er seine erste Komposition, „Deutscher Reitermarsch“ für Klavier zu vier Händen, verfasst in kindlicher Schrift und versehen mit einem Titelblatt: „Komponiert von Kurt Hessenberg für seine Mutter Emma Hessenberg (nachträglich) zum Verlobungstag am 15. Juli 1918“. H. erinnert sich später an das nur aus Tonika und Dominante bestehende Stück, das mit dem Wechselnotenmotiv des „Radetzky-Marsches“ begonnen habe, „dann aber (leider) ganz anders“ weitergegangen sei.

1927 verließ H. Ffm., um am Landeskonservatorium in Leipzig Klavier und Komposition zu studieren, u. a. bei Robert Teichmüller (Klavier) und Günter Raphael (Harmonie- und Kontrapunktlehre), mit dem ihn bis zu dessen Tod (1960) eine enge Freundschaft verband. Durch regelmäßige Besuche der Motette in der Thomaskirche erschloss sich H. die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts und damit – in seinen eigenen Worten – „ein für mich neues Kapitel der Musikgeschichte, das später einmal große Wirkung auf mich ausüben sollte“. Prägend wirkte auf ihn vor allem die Begegnung mit der Musik Bachs. Nach seinem Abschluss als „Staatlich geprüfter Klavierlehrer“ an Ostern 1931 blieb H. noch in Leipzig, wo er als Privatmusiklehrer arbeitete und im Frühjahr 1933 erstmals ein Werk von ihm (Kammerkonzert für Cembalo und Streichorchester, op. 3) öffentlich aufgeführt wurde.

Im Juli 1933 kehrte H. nach Ffm. zurück, wo er ab 1.9.1933 als Lehrer am Hoch’schen Konservatorium unterrichtete. Er gab zunächst Klassenunterricht in Harmonielehre, Kontrapunkt und Gehörbildung, ab 1936 Elementar-Theorieunterricht an Sänger und Orchesterschüler sowie an Studierende der Vorschule. Die Uraufführung seines Streichquartetts Nr. 1 (op. 8) durch das Lenzewski-Quartett 1934 war die erste Aufführung eines Werks von ihm in Ffm. An der 1938 aus dem Hoch’schen Konservatorium hervorgegangenen Staatlichen Hochschule für Musik war H. vom 1.10.1938 bis 14.7.1942 als Lehrbeauftragter angestellt, vom 15.7.1942 bis 26.7.1945 als Dozent verbeamtet. Er erhielt 1940 den Nationalen Musikpreis für Komposition für das „Concerto grosso“ und 1941 den Gaukulturpreis für Hessen-Nassau. Im Jahr 1942 trat er der NSDAP (Mitglieds-Nr. 8.829.724) bei; außerdem war er Mitglied der Reichsmusikkammer (seit 1936), der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (seit 1941) und des Nationalsozialistischer Deutschen Dozentenbunds (1942). Vom Kriegseinsatz wurde er befreit, da er seit August 1944 als „unverzichtbarer Kulturschaffender“ auf der „Gottbegnadeten-Liste“ des Reichspropagandaministeriums stand. Infolge der Zerstörung der Schule und seiner Wohnung bei den Luftangriffen auf Ffm. im Zweiten Weltkrieg floh H. mit seiner kleinen Familie nach Masserberg in Thüringen, wo sie von Oktober 1944 bis Juni 1945 lebten.

Zurück in Ffm., unterrichtete H. zunächst als Privatlehrer, nachdem er am 27.7.1945 wegen seiner Parteimitgliedschaft aus seinem Dienstverhältnis entlassen worden war. In seinem Entnazifizierungsverfahren gab er an, den späten Eintritt in die NSDAP vollzogen zu haben, um seine Stellung als Dozent an der Hochschule für Musik nicht zu verlieren. Entlastungszeugen bekundeten H. eine unpolitische Persönlichkeit, die der gesamten NS-Ideologie ablehnend gegenübergestanden habe. Als Beleg dafür wurden seine Kompositionen auf dem Gebiet der Kirchenmusik angeführt, die nach nationalsozialistischen Kunstbegriffen verpönt gewesen sei. In seinem Unterricht soll er verbotene Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Paul Hindemith, Günter Raphael und anderen unerwünschten Komponisten haben spielen lassen. Als nominelles Parteimitglied bewertet, wurde H. im Entnazifizierungsverfahren mit Spruchkammerbescheid vom 13.1.1947 in die Gruppe 4 (Mitläufer) eingestuft und zu einer Sühnezahlung von 1.000 Reichsmark verpflichtet. Am 1.4.1947 konnte er seine Lehrtätigkeit an der Musikhochschule (seit 1960: Hochschule für Musik und Darstellende Kunst) wiederaufnehmen. Vom 5.5.1953 bis zur Emeritierung am 30.9.1973 lehrte er dort als Professor. Zu seinen Schülern zählten Hans Zender, Rolf Riehm und Peter Cahn; H. selbst erwähnt Reinhold Finkbeiner, Wolfgang Wiemer, Gottfried Neubert, Frank Michael, Jürgen Blume und Armin Schoof. In Ffm. lebte H. mit seiner Familie in der Schwindstraße 8, dann in der Gartenstraße 36 und zuletzt im Fuchshohl 76.

Seit Geburt Mitglied der Niederländischen Gemeinde Augsburger Confession. Gründungs- und Vorstandsmitglied der Heinrich-Hoffmann-Gesellschaft sowie Förderer des Struwwelpeter-Museums in Ffm.

H. hielt, wie er einmal programmatisch äußerte, „die Möglichkeiten der Tonalität noch nicht für erschöpft“. Sein Stil ist klassizistisch und wird durch Kontrapunktik, rhythmische Prägnanz und Formdisziplin geprägt. Als H.s berühmtestes Werk galt das „Konzert Nr. 1 für Orchester“ (ursprünglich „Concerto grosso“, op. 18) von 1938. Zu einem großen Erfolg des Komponisten wurde seine „Struwwelpeter“-Kantate (op. 49) für Kinderchor und Ensemble unter Vertonung des legendären Bilderbuchs von seinem Urgroßvater Heinrich Hoffmann (1949, UA: Ffm., 1951, UA der lateinischen Fassung: Ffm., 1958), die sein bis heute meistaufgeführtes Werk ist. Nach eigener Aussage wollte H. nicht den „Weg des Experimentierens mit dem Material“ beschreiten. Die Kontinuität sei ihm in seinem Schaffen wichtiger gewesen. Dennoch verwandte er eine eigene, moderne Tonsprache, die – schlicht und eindringlich und selten „gefällig“ – immer den vertonten Text in den Vordergrund stellt.

Weitere Kompositionen (in Auswahl): „Struwwelpeter-Suite“ (Fassungen für Klavier, op. 7a, 1932, und für kleines Orchester, op. 7, 1933), eine Oper („Der gestreifte Gast“ nach Werner Bergengruen, op. 75, ab 1960/61, UA der Ouvertüre: Ffm., 1988), vier Sinfonien (u. a. Symphonie Nr. 3, op. 62, im Auftrag des HR, UA: Ffm., 1955), Konzerte (u. a. Konzert Nr. 2, op. 70, zur 150-Jahr-Feier der Ffter Museums-Gesellschaft, UA: Ffm., 1958), Kammer- und insbesondere Kirchenmusik, u. a. zahlreiche geistliche Chorwerke, Oratorien und Kompositionen für Orgel. Vor allem mit geistlichen Chorwerken wie der vielfach aufgeführten Motette „O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens“ (op. 37 Nr. 1, 1946) traf H. im Nachkriegs-Deutschland den Nerv der Zeit und prägte auch die Ffter Kirchenmusiktradition. Bedeutende Dirigenten, u. a. Hans Rosbaud, Wilhelm Furtwängler und Georg Solti, haben Werke von H. uraufgeführt.

1951 Robert-Schumann-Preis für klassische Musik der Stadt Düsseldorf für die Kantate „Vom Wesen und Vergehen“. 1973 Goetheplakette der Stadt Ffm. Seit 1978 Ehrenmitglied des Landesverbands evangelischer Kirchenchöre. 1979 Goethe-Plakette des Landes Hessen. Seit 1988 Ehrenmitglied der Hessischen Kantorei. 1989 Bundesverdienstkreuz I. Klasse.

Beigesetzt in der Familiengrabstätte auf dem Ffter Hauptfriedhof (Gewann G an der Mauer 540).

Nachlass, darunter 150 Manuskripte von Kompositionen aus seinem umfangreichen Werk, in der UB Ffm.

Zum 100. Geburtstag 2008 fanden eine Ausstellung in der UB Ffm. sowie Konzerte u. a. in Berlin, Stuttgart, Mainz, Wuppertal, Paderborn und vor allem in Ffm. statt. Bei einer dieser Veranstaltungen spielte u. a. die Tochter Cornelia H., ebenfalls Musikerin bzw. Musiktherapeutin, einige Klavierwerke von H., und die Tochter Monika H., Schauspielerin, las aus seiner Biographie.

Aus einer alteingesessenen Ffter Familie. Jüngstes Kind des Rechtsanwalts und Notars Eduard Hermann H. (1871-1933) und dessen Ehefrau Agnes Marie Emma, geb. Kugler (1878-1970), und somit ein Urenkel von Georg Wilhelm H. (1808-1860), Senator und Bürgermeister der Stadt Ffm., und von Heinrich Hoffmann (1809-1894), dem Verfasser des „Struwwelpeters“. In seiner Ende der 1980er Jahre verfassten „Kleinen Selbstbiographie“ erwähnt H. nicht nur den Einfluss seiner musikalischen Eltern, sondern auch seine Vorfahren Johann Loren(t)z Albrecht (1687-1760) und dessen Schwiegersohn Valentin Göring (1711-1766), die beide als Trompeter in der städtischen Kapelle und damit – dies schien H. wichtig zu sein – Berufsmusiker waren. Auch Valentin Görings Sohn Gerhard Friedrich Göring (1744-1779) blieb als Stadttrompeter im Musikerberuf. Drei Geschwister: Maria Anna Auguste H. (1903-1974), Lehrerin; Karl Adolf H. (1904-1959), Ingenieur und Mathematiker, nach dem die „Hessenbergmatrizen“ benannt sind; Else Agnes H. (1907-1993), Buchhändlerin.

Verheiratet (seit 1939) mit Gisela Luise H., geb. Volhard (1917-2015), Tochter des Mediziners Franz Volhard (1872-1950), die einige Zeit seine Tonsatzschülerin gewesen war und im Sommer 1939 die Privatmusiklehrer-Prüfung für das Fach Klavier abgelegt hatte. Sechs Kinder: Monika Emma Elisabeth H. (* 1940), Rainer Franz Eduard H. (* 1942), Gabriele Marianne Elisabeth H. (später verh. Schmitthenner, * 1946), Matthias Ewald Helmut H. (* 1949), Hans Karl Andreas H. (*/† 1.8.1953) und Cornelia Maria Margarethe H. (* 1954).

H. besuchte von 1915 bis 1918 die Grundschule des Wöhler-Realgymnasiums und ab 1918 das Goethe-Gymnasium in Ffm., wo er 1927 mit dem Abitur abschloss. Ab 1917 erhielt er ersten Klavierunterricht am Hoch’schen Konservatorium, u. a. bei Irma Gebler und später in Privatstunden bei Karl Breidenstein. Schon früh schrieb er seine erste Komposition, „Deutscher Reitermarsch“ für Klavier zu vier Händen, verfasst in kindlicher Schrift und versehen mit einem Titelblatt: „Komponiert von Kurt Hessenberg für seine Mutter Emma Hessenberg (nachträglich) zum Verlobungstag am 15. Juli 1918“. H. erinnert sich später an das nur aus Tonika und Dominante bestehende Stück, das mit dem Wechselnotenmotiv des „Radetzky-Marsches“ begonnen habe, „dann aber (leider) ganz anders“ weitergegangen sei.

1927 verließ H. Ffm., um am Landeskonservatorium in Leipzig Klavier und Komposition zu studieren, u. a. bei Robert Teichmüller (Klavier) und Günter Raphael (Harmonie- und Kontrapunktlehre), mit dem ihn bis zu dessen Tod (1960) eine enge Freundschaft verband. Durch regelmäßige Besuche der Motette in der Thomaskirche erschloss sich H. die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts und damit – in seinen eigenen Worten – „ein für mich neues Kapitel der Musikgeschichte, das später einmal große Wirkung auf mich ausüben sollte“. Prägend wirkte auf ihn vor allem die Begegnung mit der Musik Bachs. Nach seinem Abschluss als „Staatlich geprüfter Klavierlehrer“ an Ostern 1931 blieb H. noch in Leipzig, wo er als Privatmusiklehrer arbeitete und im Frühjahr 1933 erstmals ein Werk von ihm (Kammerkonzert für Cembalo und Streichorchester, op. 3) öffentlich aufgeführt wurde.

Im Juli 1933 kehrte H. nach Ffm. zurück, wo er ab 1.9.1933 als Lehrer am Hoch’schen Konservatorium unterrichtete. Er gab zunächst Klassenunterricht in Harmonielehre, Kontrapunkt und Gehörbildung, ab 1936 Elementar-Theorieunterricht an Sänger und Orchesterschüler sowie an Studierende der Vorschule. Die Uraufführung seines Streichquartetts Nr. 1 (op. 8) durch das Lenzewski-Quartett 1934 war die erste Aufführung eines Werks von ihm in Ffm. An der 1938 aus dem Hoch’schen Konservatorium hervorgegangenen Staatlichen Hochschule für Musik war H. vom 1.10.1938 bis 14.7.1942 als Lehrbeauftragter angestellt, vom 15.7.1942 bis 26.7.1945 als Dozent verbeamtet. Er erhielt 1940 den Nationalen Musikpreis für Komposition für das „Concerto grosso“ und 1941 den Gaukulturpreis für Hessen-Nassau. Im Jahr 1942 trat er der NSDAP (Mitglieds-Nr. 8.829.724) bei; außerdem war er Mitglied der Reichsmusikkammer (seit 1936), der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (seit 1941) und des Nationalsozialistischer Deutschen Dozentenbunds (1942). Vom Kriegseinsatz wurde er befreit, da er seit August 1944 als „unverzichtbarer Kulturschaffender“ auf der „Gottbegnadeten-Liste“ des Reichspropagandaministeriums stand. Infolge der Zerstörung der Schule und seiner Wohnung bei den Luftangriffen auf Ffm. im Zweiten Weltkrieg floh H. mit seiner kleinen Familie nach Masserberg in Thüringen, wo sie von Oktober 1944 bis Juni 1945 lebten.

Zurück in Ffm., unterrichtete H. zunächst als Privatlehrer, nachdem er am 27.7.1945 wegen seiner Parteimitgliedschaft aus seinem Dienstverhältnis entlassen worden war. In seinem Entnazifizierungsverfahren gab er an, den späten Eintritt in die NSDAP vollzogen zu haben, um seine Stellung als Dozent an der Hochschule für Musik nicht zu verlieren. Entlastungszeugen bekundeten H. eine unpolitische Persönlichkeit, die der gesamten NS-Ideologie ablehnend gegenübergestanden habe. Als Beleg dafür wurden seine Kompositionen auf dem Gebiet der Kirchenmusik angeführt, die nach nationalsozialistischen Kunstbegriffen verpönt gewesen sei. In seinem Unterricht soll er verbotene Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Paul Hindemith, Günter Raphael und anderen unerwünschten Komponisten haben spielen lassen. Als nominelles Parteimitglied bewertet, wurde H. im Entnazifizierungsverfahren mit Spruchkammerbescheid vom 13.1.1947 in die Gruppe 4 (Mitläufer) eingestuft und zu einer Sühnezahlung von 1.000 Reichsmark verpflichtet. Am 1.4.1947 konnte er seine Lehrtätigkeit an der Musikhochschule (seit 1960: Hochschule für Musik und Darstellende Kunst) wiederaufnehmen. Vom 5.5.1953 bis zur Emeritierung am 30.9.1973 lehrte er dort als Professor. Zu seinen Schülern zählten Hans Zender, Rolf Riehm und Peter Cahn; H. selbst erwähnt Reinhold Finkbeiner, Wolfgang Wiemer, Gottfried Neubert, Frank Michael, Jürgen Blume und Armin Schoof. In Ffm. lebte H. mit seiner Familie in der Schwindstraße 8, dann in der Gartenstraße 36 und zuletzt im Fuchshohl 76.

Seit Geburt Mitglied der Niederländischen Gemeinde Augsburger Confession. Gründungs- und Vorstandsmitglied der Heinrich-Hoffmann-Gesellschaft sowie Förderer des Struwwelpeter-Museums in Ffm.

H. hielt, wie er einmal programmatisch äußerte, „die Möglichkeiten der Tonalität noch nicht für erschöpft“. Sein Stil ist klassizistisch und wird durch Kontrapunktik, rhythmische Prägnanz und Formdisziplin geprägt. Als H.s berühmtestes Werk galt das „Konzert Nr. 1 für Orchester“ (ursprünglich „Concerto grosso“, op. 18) von 1938. Zu einem großen Erfolg des Komponisten wurde seine „Struwwelpeter“-Kantate (op. 49) für Kinderchor und Ensemble unter Vertonung des legendären Bilderbuchs von seinem Urgroßvater Heinrich Hoffmann (1949, UA: Ffm., 1951, UA der lateinischen Fassung: Ffm., 1958), die sein bis heute meistaufgeführtes Werk ist. Nach eigener Aussage wollte H. nicht den „Weg des Experimentierens mit dem Material“ beschreiten. Die Kontinuität sei ihm in seinem Schaffen wichtiger gewesen. Dennoch verwandte er eine eigene, moderne Tonsprache, die – schlicht und eindringlich und selten „gefällig“ – immer den vertonten Text in den Vordergrund stellt.

Weitere Kompositionen (in Auswahl): „Struwwelpeter-Suite“ (Fassungen für Klavier, op. 7a, 1932, und für kleines Orchester, op. 7, 1933), eine Oper („Der gestreifte Gast“ nach Werner Bergengruen, op. 75, ab 1960/61, UA der Ouvertüre: Ffm., 1988), vier Sinfonien (u. a. Symphonie Nr. 3, op. 62, im Auftrag des HR, UA: Ffm., 1955), Konzerte (u. a. Konzert Nr. 2, op. 70, zur 150-Jahr-Feier der Ffter Museums-Gesellschaft, UA: Ffm., 1958), Kammer- und insbesondere Kirchenmusik, u. a. zahlreiche geistliche Chorwerke, Oratorien und Kompositionen für Orgel. Vor allem mit geistlichen Chorwerken wie der vielfach aufgeführten Motette „O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens“ (op. 37 Nr. 1, 1946) traf H. im Nachkriegs-Deutschland den Nerv der Zeit und prägte auch die Ffter Kirchenmusiktradition. Bedeutende Dirigenten, u. a. Hans Rosbaud, Wilhelm Furtwängler und Georg Solti, haben Werke von H. uraufgeführt.

1951 Robert-Schumann-Preis für klassische Musik der Stadt Düsseldorf für die Kantate „Vom Wesen und Vergehen“. 1973 Goetheplakette der Stadt Ffm. Seit 1978 Ehrenmitglied des Landesverbands evangelischer Kirchenchöre. 1979 Goethe-Plakette des Landes Hessen. Seit 1988 Ehrenmitglied der Hessischen Kantorei. 1989 Bundesverdienstkreuz I. Klasse.

Beigesetzt in der Familiengrabstätte auf dem Ffter Hauptfriedhof (Gewann G an der Mauer 540).

Nachlass, darunter 150 Manuskripte von Kompositionen aus seinem umfangreichen Werk, in der UB Ffm.

Zum 100. Geburtstag 2008 fanden eine Ausstellung in der UB Ffm. sowie Konzerte u. a. in Berlin, Stuttgart, Mainz, Wuppertal, Paderborn und vor allem in Ffm. statt. Bei einer dieser Veranstaltungen spielte u. a. die Tochter Cornelia H., ebenfalls Musikerin bzw. Musiktherapeutin, einige Klavierwerke von H., und die Tochter Monika H., Schauspielerin, las aus seiner Biographie.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Claudia Olbrych.

Lexika: Klee, Ernst: Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. Ffm. 2007.Klee: Kulturlex. zum Dritten Reich 2007, S. 242. | Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Unter Mitarb. zahlreicher Musikforscher (...) hg. v. Friedrich Blume. 17 Bde. Kassel/Basel 1949-86. Neuausgabe (2., völlig überarb. Aufl.): Hg. v. Ludwig Finscher. 10 Bde. (Sachteil), 18 Bde. (Personenteil) und ein Supplementband. Kassel/Stuttgart 1994-2008. Erschlossen, fortgesetzt, aktualisiert und erweitert als Online-Datenbank: MGG Online (unter: www.mgg-online.com). Kassel u. a. ab 2016.Rainer Mohrs in: MGG, 2. Aufl., Personenteil 8 (2002), Sp. 1484-1486. | Riemann Musiklexikon. 12. Aufl. Hg. v. Willibald Gurlitt, Hans Heinrich Eggebrecht u. Carl Dahlhaus. 3 Bde. u. 2 Ergänzungsbde. Mainz 1959-75.Riemann: Musik, Personenteil A-K (1959), S. 786; Ergänzungsbd., Personenteil A-K (1972), S. 525f. | Schaefer, Hartmut: Komponisten in Ffm. Ausstellungskataloge der Stadt- und Universitätsbibliothek. 2 Folgen. Ffm. 1979/81.Schaefer: Komponisten 1 (1979), S. 52-55.

Literatur: Cahn, Peter (Hg.): Kurt Hessenberg. Beiträge zu Leben und Werk. Mainz u. a. 1990.Cahn (Hg.): Kurt Hessenberg 1990; darin u. a. Kurt Hessenberg: Kleine Selbstbiographie, S. 9-33. | Kirchenmusikalische Nachrichten. Mitteilungsblatt der Abteilung Kirchenmusik, des Verbandes evangelischer Chöre in Hessen und Nassau sowie des Landesverbandes evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Hessen und Nassau. Bisher 70 Jahrgänge. Ffm. 1956-2019.Mohrs, Rainer: Kurt Hessenbergs Lebenslauf und Orgelwerke. In: Kirchenmusikalische Nachrichten 59 (2008), Nr. 1, S. 4-6. | Kirchenmusikalische Nachrichten. Mitteilungsblatt der Abteilung Kirchenmusik, des Verbandes evangelischer Chöre in Hessen und Nassau sowie des Landesverbandes evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Hessen und Nassau. Bisher 70 Jahrgänge. Ffm. 1956-2019.Reich, Christa: „Die größeren Möglichkeiten der erweiterten Tonalität“. Zu den Chorwerken Kurt Hessenbergs. In: Kirchenmusikalische Nachrichten 59 (2008), Nr. 1, S. 7-10. | Porträts Ffter Senioren. Senioren Zeitschrift 1976-1999. Hg.: Dezernat Soziales und Jugend der Stadt Ffm. Autoren: Erika Albers, Hans R. Darnstädt, Lore Kämper, Verita Mohr, Lothar Vetter. Ffm. 1999.Porträts Ffter Senioren 1999, S. 140f. | Rathkolb, Oliver: Führertreu und gottbegnadet. Künstlereliten im Dritten Reich. Wien 1991.Rathkolb: Führertreu u. gottbegnadet 1991, S. 176. | Wer ist’s? [Titel ab 1935 auch: Degeners Wer ist’s? Mit wechselnden Unter- bzw. Übertiteln, u. a.: Unsere Zeitgenossen. / Zeitgenossenlexikon. / Who’s Who in Germany?] Gründungsherausgeber: Hermann A. L. Degener. 1.-10. Ausgabe. Leipzig u. a. 1905-35. Fortgesetzt u. d. T.: Wer ist wer? Das deutsche Who’s Who. 11.-52. Ausgabe. Berlin u. a. 1951-2015/16.Wer ist wer? 1962, S. 586; 1992/93, S. 560.

Quellen: Ffter Allgemeine Zeitung. Ffm. 1949-heute.Schroth, Gerhard: Sich selbst treu geblieben. Zum Tode des Komponisten Kurt Hessenberg. In: FAZ, Nr. 139, 18.6.1994, S. 51. | Ffter Allgemeine Zeitung. Ffm. 1949-heute.Schroth, Gerhard: Gegen das Vergessen. Konzert für Hessenberg und Mohler. In: FAZ, Nr. 286, 9.12.1998, S. 55. | Ffter Allgemeine Zeitung. Ffm. 1949-heute.Holze, Guido: Mit Fft. eng verbunden. Konzert für Kurt Hessenberg. In: FAZ, Nr. 264, 11.11.2004, S. 49. | Ffter Allgemeine Zeitung. Ffm. 1949-heute.Holze, Guido: Ein Komponist, der stets eigene Wege ging. Konzert zum 100. Geburtstag von Kurt Hessenberg. In: FAZ, Nr. 194, 20.8.2008, S. 51. | Ffter Allgemeine Zeitung. Ffm. 1949-heute.Holze, Guido: Eigener Weg. Schau für Kurt Hessenberg. In: FAZ, Nr. 203, 30.8.2008, S. 56. | Hessisches Landesarchiv (HLA), Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW).HLA, Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Kultusministerium, Best. 504 Nr. 11641. | Hessisches Landesarchiv (HLA), Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW).HLA, Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Spruchkammerakten, Best. 520/11 Nr. 55498. | Hessisches Landesarchiv (HLA), Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW).HLA, Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Landespersonalamt, Best. 527 Nr. II 21008. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/1.598.

Internet: Familie Hessenberg, Internetseiten zur Geschichte der Familie, hg. v. Brigitte Bossert, Ffm. http://www.hessenberg.de/Familie Hessenberg, 6.4.2020. | Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/118919555Hess. Biografie, 6.4.2020. | Das Kulturportal der Stadt Ffm., Bereich Musik, Komponistinnen und Komponisten in Ffm., hg. vom Kulturamt der Stadt Ffm. http://www.kultur-frankfurt.de/portal/de/Musik/Hessenberg2cKurt1908-1994/2434/0/74248/mod1981-details1/5.aspxKomponistinnen u. Komponisten in Ffm., 6.4.2020. | Kurt Hessenberg, Internetseiten zu Leben und Werk, hg. v. Roland Bluhm, Berlin. http://kurthessenberg.deKurt Hessenberg, 6.4.2020. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_HessenbergWikipedia, 6.4.2020.

GND: 118919555 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Olbrych, Claudia: Hessenberg, Kurt. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/4275

Stand des Artikels: 20.6.2024

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 04.2020.