Hölderlin, Friedrich

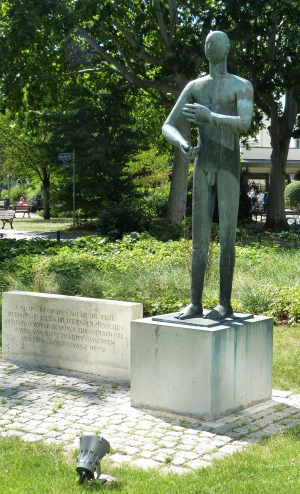

Das Hölderlindenkmal im Ffter Westend

Bronzefigur eines Jünglings auf steinernem Sockel, die Hyperion symbolisieren soll, geschaffen von Hans Mettel (1957). Auf der Steintafel steht die Schlussstrophe von Hyperions Schicksalslied.

Foto: Luise Faust.

© Luise Faust, Ffm.

Hölderlin, Johann Christian Friedrich. Dichter. * 20.3.1770 Lauffen am Neckar, † 7.6.1843 Tübingen.

Auf Vermittlung des Arztes und Naturforschers Johann Gottfried Ebel hatte H. zum Jahresbeginn 1796 die Stelle eines Hauslehrers bei der Ffter Bankiersfamilie Gontard angenommen. Er traf am 28.12.1795 in Ffm. ein und wohnte zunächst im Gasthof „Zur Stadt Mainz“, nahe dem Hirschgraben. Im Januar 1796 zog er ins Gontardʼsche Haus zum Weißen Hirsch, Großer Hirschgraben 3 (abgerissen für den Durchbruch der Bethmannstraße und den Bau des Ffter Hofs 1872), um. Mit der Hauslehrerstelle war ein Jahresgehalt von 400 Gulden bei freier Kost und Logis verbunden. Nach Abschluss des Studiums der Theologie in Tübingen (Magister 1790) sah H., der eher aus Familientradition und auf Drängen seiner Mutter eine theologische Ausbildung absolviert hatte, in der Situation eines Hauslehrers die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt verdienen und sich seiner Dichtung widmen zu können. Sein einziger Schüler im Haus Gontard war der achtjährige Sohn Henry (1787-1816). Zwischen beiden entstand ein sehr gutes Verhältnis. Susette Gontard, Henrys Mutter und Frau des Bankiers Jacob Friedrich, gen. Cobus, Gontard (1764-1843), hatte von H. schon das „Fragment von Hyperion“, 1794 in Schillers „Neue Thalia“ erschienen, in einer Abschrift gelesen. Aus dem Zusammensein H.s mit der um ein Jahr älteren Susette, gemeinsamem Musizieren und Vorlesungen aus seinen entstehenden Werken entwickelte sich eine Liebesbeziehung mit wechselseitigen Idealisierungen: „Mein Schönheitssinn ist nun vor Störung sicher. Er orientirt sich ewig an diesem Madonnenkopfe.“ (H. in einem Brief an Neuffer, 16.2.1797.) Die Figur der Diotima in Gedichten und im Roman „Hyperion oder der Eremit in Griechenland“ wurde von Susette inspiriert. Im Juli 1796 floh Susette Gontard mit den Kindern, H. und der für Henrys Schwestern zuständigen Erzieherin Marie Rätzer (1772-1849) vor der auf Ffm. vorrückenden Sambre-Maas-Armee über Kassel nach Bad Driburg; Cobus Gontard blieb in Ffm. zurück. In Kassel Besuch der Gemäldegalerie und Zusammentreffen mit dem Dichter Wilhelm Heinse (1746-1803). Im September Rückkehr nach Ffm. H. lebte zurückgezogen im familiären und musischen Raum; am gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt scheint er nur wenig teilgenommen zu haben. Die Stadt als Erfahrungsraum kommt in den Zeugnissen nicht vor. Doch nennt er im späten Gedicht „Das nächste Beste“ die Reichs-, Krönungs-, Handels- und Bankenstadt und den Ort Susettes den „Nabel/ Dieser Erde“. Auf die anfänglich beglückende Situation führte H. eine neue poetische Kraft zurück. Was er dichtete, hatte nun „mehr Leben und Form“, seine Fantasie war williger, „die Gestalten der Welt in sich aufzunehmen“. (H. in einem Brief an Neuffer, 16.2.1797.) Beispiele: das Hexametergedicht „Die Eichbäume“, die Elegie „Die Muße“, der Entwurf „Buonaparte“, Epigramme, z. B. „Sömmerrings Seelenorgan“, und Kurzoden, z. B. „Diotima“, „Lebenslauf“. Er gab dem Roman „Hyperion“ seine letzte Fassung und begann mit der Arbeit am Drama „Tod des Empedokles“ („Ffter Plan“). Umgang mit dem Arzt Samuel Thomas Soemmerring und dem Mainzer Historiker Niklas Vogt.

Im Frühjahr 1796 philosophische Gespräche mit dem Freund Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854), der auf der Durchreise sich einige Tage in Ffm. aufhielt. Im Oktober 1796 vermittelte H. eine Hauslehrerstelle bei dem Ffter Weinhändler Johann Noё Gogel (1758-1825) für den Freund Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), der im Januar 1797 in Ffm. eintraf. Mit Hegel Gespräche über philosophische Grundlagenprobleme, Ästhetik, Religion, Volkserziehung und die politischen Verhältnisse. Mit seiner Einsicht, dass eine dialektische Einheit von Entgegensetzungen wie Subjekt und Objekt, Natur und Geschichte, Individualität und Gesellschaft die Struktur des Lebens ausmacht, war H. der Gebende. Auf H.s, Hegels und Schellings Ideen in dieser Zeit wird das (in Hegels Handschrift überlieferte) sog. „Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“ zurückgeführt. Zwischendurch lehnte H. Angebote, eine Präzeptorenstelle bzw. eine Pfarrei zu übernehmen, gegenüber seiner Mutter ab. Im April 1797 erster Band des „Hyperion“, verlegt von Cotta. Wohl das erste Exemplar erhielt Susette (mit der Widmung: „Der Einfluss edler Naturen ist dem Künstler so notwendig, wie das Tageslicht der Pflanze […]“). Im Mai 1797 Umzug der Gontards auf den Sommerwohnsitz im Adlerflychthof, Oeder Weg (abgebrochen 1866). Die Beziehung H.s zu Susette wurde zum Gegenstand von Gerüchten. Am 22.8.1797 Besuch bei Goethe, der sich in Ffm aufhielt. Goethe riet ihm, „kleine Gedichte zu machen und sich zu jedem einen menschlich interessanten Gegenstand zu wählen“. Nach einem weiteren Sommer im Adlerflychthof kam es zum Bruch mit Cobus Gontard. H. verließ wohl am 25.9.1798 überstürzt das Haus zum Weißen Hirsch. Mit Hilfe seines Freundes Isaac von Sinclair fand er Unterkunft im Haus des Glasers Johann Georg Wagner in (Bad) Homburg v. d. H. in der Haingasse (Gebäude abgerissen in den 1820er Jahren). In der Folgezeit (bis 1800) zahlreiche geheime Treffen mit Susette in Ffm. und Austausch von Briefen (von Susette 17 Briefe, von H. nur drei Entwürfe erhalten). Mitte Oktober 1798 Aufwartung am Hofe von Hessen-Homburg, Begegnungen mit Prinzessin Auguste (1776-1871). Im Oktober 1799 Erscheinen des zweiten Bands von „Hyperion“; in das Exemplar für Susette schrieb H. die Widmung: „Wem sonst als Dir“. In Homburg Plan einer poetischen Monatsschrift („Journal für Dramen ästhetischen Inhalts“), die jedoch nicht zustande kam. Am 8.5.1800 letztes Treffen mit Susette am Adlerflychthof.

Aufenthalte in Stuttgart, Hauptwil im Thurgau, Nürtingen, Bordeaux, wieder in Stuttgart. Im Juli 1802 erreichte H. dort von Sinclair die Nachricht vom Tod Susettes. Dank Sinclair erhielt H. die Stelle eines Hofbibliothekars in Homburg, wo er erneut, von Juni 1804 bis September 1806, lebte. Wohnung zunächst im Haus des Uhrmachermeisters Charles Frédéric Calamé (1768-1826) in der Homburger Neustadt (Dorotheenstraße 34-36; abgerissen 1983, wiederaufgebaut 1986), dann (seit Frühsommer 1805) im Haus des Sattlermeisters Johann Heinrich Lattner in der Haingasse 12 (abgerissen 1961). Verschlimmerung seines „verwirrten Gemütszustands“. Verbringung H.s am 11.9.1806 von Homburg in das Autenrieth’sche Klinikum in Tübingen. Im Sommer 1807 wurde er im Haus von Schreinermeister Ernst Friedrich Zimmer (1772-1838) zur Pflege aufgenommen. Bei seinen Lesern stießen H.s Gedichte meist auf Unverständnis. Bewunderer fand er in Clemens Brentano, Achim und Bettine von Arnim.

Weitere Werke: „Der Tod des Empedokles“ (Drama, 3 Fassungen, unvollendet, 1797-99); Aphorismen; philosophische und poetologische Entwürfe; Übertragungen: „Pindar-Fragmente“ mit Kommentaren (1803/05), „Oedipus“ und „Antigonae“ mit „Anmerkungen“ (1804). Oden, Elegien, Epigramme, „vaterländische Gesänge“, u. a. „An die Parzen“, „Die Liebenden“, „Der Main“, „Gesang des Deutschen“, „Der Prinzessin Auguste von Homburg“, „Der Archipelagus“, „Heidelberg“, „Der Wanderer“ (mit den Versen: „Aber lächelnd und ernst ruht droben der Alte, der Taunus,/ Und mit Eichen bekränzt neiget der Freie das Haupt.“, V. 53-54), „Stuttgart“, „Brot und Wein“, „Dichterberuf“, „Der Rhein“, „Der Einzige“, „Friedensfeier“, „Patmos“ (gewidmet dem Landgrafen von Hessen-Homburg), „Hälfte des Lebens“, „Andenken“, „Mnemosyne“, „Wenn aus der Ferne…“, „An Zimmern“.

Die „Ffter Ausgabe“ sämtlicher Werke (20 Bde., 1975-2008), erschienen im Verlag Roter Stern (ab 1979 Stroemfeld/Roter Stern), basiert auf der Edition der Handschriften H.s im Faksimile.

Porträtzeichnung (von Johann Georg Schreiner, 1825/26) im Besitz des Freien Deutschen Hochstifts.

Während sich im benachbarten Bad Homburg schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine Tradition des H.-Gedenkens entwickelte, erinnerte man in Ffm., der Goethestadt, stets eher zurückhaltend mit offiziellen Feierlichkeiten und Veranstaltungen an H. So gab es zum 100. Todestag 1943 eine Gedenkfeier des Freien Deutschen Hochstifts im Saalbau und zum 140. Todestag 1983 ein öffentliches Kolloquium „H. heute“ der Johann Wolfgang Goethe-Universität und des städtischen Amts für Wissenschaft und Kunst. 1998 tagte die Jahresversammlung der Hölderlin-Gesellschaft in Ffm. unter dem Thema „H. in Fft.“ (Hölderlin-Jahrbuch 31, 1998/99). Im Rahmen des bundesweiten Projekts „H. 2020“ zum 250. Geburtstag, dessen Programm infolge der Corona-Pandemie nur stark eingeschränkt stattfinden konnte, veranstalteten die Stadt Ffm. und das Freie Deutsche Hochstift in Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds Fft. RheinMain im September 2020 eine Ffter H.-Festwoche, die mit einer Wanderung von Ffm. nach Bad Homburg anhand des Audiowalks „H. Heterotopia“ des japanischen Theaterkünstlers Akira Takayama (* 1969) am 19.9.2020 eröffnet wurde. Bereits drei Tage zuvor war in der Alten Oper der von 1979 bis 2012 entstandene Zyklus „H. lesen“ des Komponisten Hans Zender erstmals in einer vollständigen Aufführung zu hören.

H.straße im Ostend. Bis 1962 H.schule, eine Sonderschule, in der gleichnamigen Straße. Das Gebäude der zunächst in Heinrich-Hoffmann-Schule umbenannten, später (1988) geschlossenen Schule wird als Dependance des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums genutzt. H.pfad, ein Wanderweg von Ffm. (ab dem Goethehaus) nach Bad Homburg (zum Sinclairhaus), entstanden als Projekt im Grüngürtel Fft. und Regionalpark RheinMain (2008).

Denkmal (von Hans Mettel, 1957) im Vorgarten des „Triton-Hauses“, Bockenheimer Landstraße 42/Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße, wo sich einst der Park zu der (1799 errichteten und bei den Luftangriffen auf Ffm. 1944 zerstörten) Villa der Familie Gontard-Wichelhausen befand. Die erhaltene Bronzefigur eines Jünglings auf steinernem Sockel, die Hyperion symbolisieren soll, stand ursprünglich vor einer Exedra mit der eingemeißelten Schlussstrophe aus Hyperions Schicksalslied, von der heute nur noch eine Steintafel mit dem (allerdings ungenau zitierten) Text geblieben ist.

Im Frühjahr 1796 philosophische Gespräche mit dem Freund Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854), der auf der Durchreise sich einige Tage in Ffm. aufhielt. Im Oktober 1796 vermittelte H. eine Hauslehrerstelle bei dem Ffter Weinhändler Johann Noё Gogel (1758-1825) für den Freund Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), der im Januar 1797 in Ffm. eintraf. Mit Hegel Gespräche über philosophische Grundlagenprobleme, Ästhetik, Religion, Volkserziehung und die politischen Verhältnisse. Mit seiner Einsicht, dass eine dialektische Einheit von Entgegensetzungen wie Subjekt und Objekt, Natur und Geschichte, Individualität und Gesellschaft die Struktur des Lebens ausmacht, war H. der Gebende. Auf H.s, Hegels und Schellings Ideen in dieser Zeit wird das (in Hegels Handschrift überlieferte) sog. „Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“ zurückgeführt. Zwischendurch lehnte H. Angebote, eine Präzeptorenstelle bzw. eine Pfarrei zu übernehmen, gegenüber seiner Mutter ab. Im April 1797 erster Band des „Hyperion“, verlegt von Cotta. Wohl das erste Exemplar erhielt Susette (mit der Widmung: „Der Einfluss edler Naturen ist dem Künstler so notwendig, wie das Tageslicht der Pflanze […]“). Im Mai 1797 Umzug der Gontards auf den Sommerwohnsitz im Adlerflychthof, Oeder Weg (abgebrochen 1866). Die Beziehung H.s zu Susette wurde zum Gegenstand von Gerüchten. Am 22.8.1797 Besuch bei Goethe, der sich in Ffm aufhielt. Goethe riet ihm, „kleine Gedichte zu machen und sich zu jedem einen menschlich interessanten Gegenstand zu wählen“. Nach einem weiteren Sommer im Adlerflychthof kam es zum Bruch mit Cobus Gontard. H. verließ wohl am 25.9.1798 überstürzt das Haus zum Weißen Hirsch. Mit Hilfe seines Freundes Isaac von Sinclair fand er Unterkunft im Haus des Glasers Johann Georg Wagner in (Bad) Homburg v. d. H. in der Haingasse (Gebäude abgerissen in den 1820er Jahren). In der Folgezeit (bis 1800) zahlreiche geheime Treffen mit Susette in Ffm. und Austausch von Briefen (von Susette 17 Briefe, von H. nur drei Entwürfe erhalten). Mitte Oktober 1798 Aufwartung am Hofe von Hessen-Homburg, Begegnungen mit Prinzessin Auguste (1776-1871). Im Oktober 1799 Erscheinen des zweiten Bands von „Hyperion“; in das Exemplar für Susette schrieb H. die Widmung: „Wem sonst als Dir“. In Homburg Plan einer poetischen Monatsschrift („Journal für Dramen ästhetischen Inhalts“), die jedoch nicht zustande kam. Am 8.5.1800 letztes Treffen mit Susette am Adlerflychthof.

Aufenthalte in Stuttgart, Hauptwil im Thurgau, Nürtingen, Bordeaux, wieder in Stuttgart. Im Juli 1802 erreichte H. dort von Sinclair die Nachricht vom Tod Susettes. Dank Sinclair erhielt H. die Stelle eines Hofbibliothekars in Homburg, wo er erneut, von Juni 1804 bis September 1806, lebte. Wohnung zunächst im Haus des Uhrmachermeisters Charles Frédéric Calamé (1768-1826) in der Homburger Neustadt (Dorotheenstraße 34-36; abgerissen 1983, wiederaufgebaut 1986), dann (seit Frühsommer 1805) im Haus des Sattlermeisters Johann Heinrich Lattner in der Haingasse 12 (abgerissen 1961). Verschlimmerung seines „verwirrten Gemütszustands“. Verbringung H.s am 11.9.1806 von Homburg in das Autenrieth’sche Klinikum in Tübingen. Im Sommer 1807 wurde er im Haus von Schreinermeister Ernst Friedrich Zimmer (1772-1838) zur Pflege aufgenommen. Bei seinen Lesern stießen H.s Gedichte meist auf Unverständnis. Bewunderer fand er in Clemens Brentano, Achim und Bettine von Arnim.

Weitere Werke: „Der Tod des Empedokles“ (Drama, 3 Fassungen, unvollendet, 1797-99); Aphorismen; philosophische und poetologische Entwürfe; Übertragungen: „Pindar-Fragmente“ mit Kommentaren (1803/05), „Oedipus“ und „Antigonae“ mit „Anmerkungen“ (1804). Oden, Elegien, Epigramme, „vaterländische Gesänge“, u. a. „An die Parzen“, „Die Liebenden“, „Der Main“, „Gesang des Deutschen“, „Der Prinzessin Auguste von Homburg“, „Der Archipelagus“, „Heidelberg“, „Der Wanderer“ (mit den Versen: „Aber lächelnd und ernst ruht droben der Alte, der Taunus,/ Und mit Eichen bekränzt neiget der Freie das Haupt.“, V. 53-54), „Stuttgart“, „Brot und Wein“, „Dichterberuf“, „Der Rhein“, „Der Einzige“, „Friedensfeier“, „Patmos“ (gewidmet dem Landgrafen von Hessen-Homburg), „Hälfte des Lebens“, „Andenken“, „Mnemosyne“, „Wenn aus der Ferne…“, „An Zimmern“.

Die „Ffter Ausgabe“ sämtlicher Werke (20 Bde., 1975-2008), erschienen im Verlag Roter Stern (ab 1979 Stroemfeld/Roter Stern), basiert auf der Edition der Handschriften H.s im Faksimile.

Porträtzeichnung (von Johann Georg Schreiner, 1825/26) im Besitz des Freien Deutschen Hochstifts.

Während sich im benachbarten Bad Homburg schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine Tradition des H.-Gedenkens entwickelte, erinnerte man in Ffm., der Goethestadt, stets eher zurückhaltend mit offiziellen Feierlichkeiten und Veranstaltungen an H. So gab es zum 100. Todestag 1943 eine Gedenkfeier des Freien Deutschen Hochstifts im Saalbau und zum 140. Todestag 1983 ein öffentliches Kolloquium „H. heute“ der Johann Wolfgang Goethe-Universität und des städtischen Amts für Wissenschaft und Kunst. 1998 tagte die Jahresversammlung der Hölderlin-Gesellschaft in Ffm. unter dem Thema „H. in Fft.“ (Hölderlin-Jahrbuch 31, 1998/99). Im Rahmen des bundesweiten Projekts „H. 2020“ zum 250. Geburtstag, dessen Programm infolge der Corona-Pandemie nur stark eingeschränkt stattfinden konnte, veranstalteten die Stadt Ffm. und das Freie Deutsche Hochstift in Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds Fft. RheinMain im September 2020 eine Ffter H.-Festwoche, die mit einer Wanderung von Ffm. nach Bad Homburg anhand des Audiowalks „H. Heterotopia“ des japanischen Theaterkünstlers Akira Takayama (* 1969) am 19.9.2020 eröffnet wurde. Bereits drei Tage zuvor war in der Alten Oper der von 1979 bis 2012 entstandene Zyklus „H. lesen“ des Komponisten Hans Zender erstmals in einer vollständigen Aufführung zu hören.

H.straße im Ostend. Bis 1962 H.schule, eine Sonderschule, in der gleichnamigen Straße. Das Gebäude der zunächst in Heinrich-Hoffmann-Schule umbenannten, später (1988) geschlossenen Schule wird als Dependance des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums genutzt. H.pfad, ein Wanderweg von Ffm. (ab dem Goethehaus) nach Bad Homburg (zum Sinclairhaus), entstanden als Projekt im Grüngürtel Fft. und Regionalpark RheinMain (2008).

Denkmal (von Hans Mettel, 1957) im Vorgarten des „Triton-Hauses“, Bockenheimer Landstraße 42/Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße, wo sich einst der Park zu der (1799 errichteten und bei den Luftangriffen auf Ffm. 1944 zerstörten) Villa der Familie Gontard-Wichelhausen befand. Die erhaltene Bronzefigur eines Jünglings auf steinernem Sockel, die Hyperion symbolisieren soll, stand ursprünglich vor einer Exedra mit der eingemeißelten Schlussstrophe aus Hyperions Schicksalslied, von der heute nur noch eine Steintafel mit dem (allerdings ungenau zitierten) Text geblieben ist.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Gerhard Kurz/Sabine Hock/Matthias Tätzsch.

Artikel in: Frankfurter Biographie 1 (1994), S. 338f., verfasst von: Matthias Tätzsch.

Lexika: Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. 56 Bde. München/Leipzig 1875-1912.Adolf Wohlwill in: ADB 12 (1880), S. 728-734. | Renkhoff, Otto: Nassauische Biographie. Kurzbiographien aus 13 Jahrhunderten. Wiesbaden 1985, 2., überarb. Aufl. 1992. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau XXXIX).NB 1985, S. 173, Nr. 1011; 1992, S. 333, Nr. 1861. | Neue Deutsche Biographie. Hg. v. d. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 28 Bde. Berlin 1953-2024. Fortgesetzt ab 2020 als: NDB-online (www.deutsche-biographie.de/ndbonline).Martin Glaubrecht in: NDB 9 (1972), S. 322-332. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 262. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 112.

Literatur: Beck, Adolf (Hg.): Hölderlin. Chronik seines Lebens. Ffm. 1975. (insel taschenbuch 83).Beck (Hg.): Hölderlin. Chronik seines Lebens 1975. | Dolde, Ingrid/Ehrenfeld, Eva (Hg.): „Wohl geh ich täglich andere Pfade“. Friedrich Hölderlin und seine Orte. Stuttgart [2016].Seng, Joachim: Fft. „Wen die Götter lieben, dem wird große Freude und großes Leid zuteil.“ In: Dolde/Ehrenfeld (Hg.): Friedrich Hölderlin u. seine Orte 2016, S. 70-77. | Gaier, Ulrich u. a. (Hg.): Hölderlin-Texturen 3. Gestalten der Welt, Fft. 1796-1798. Tübingen 1996. (Schriften der Hölderlin-Gesellschaft 20).Gaier u. a. (Hg.): „Gestalten der Welt“ 1996. | Iduna. Jahrbuch der Hölderlin-Gesellschaft. Jahrgang 1. Tübingen 1944. Fortgesetzt u. d. T.: Hölderlin-Jahrbuch. Hg. im Auftrag der Hölderlin-Gesellschaft. Bisher Jahrgänge bzw. Bände 2-41. Tübingen u. a. 1947-2018/19.Perels, Christoph: Die Ffter Gesellschaft um 1800. In: Hölderlin-Jb. 31 (1998/99), S. 35-50. | Hoffmann, Hilmar: Die großen Ffter. Ehrenwürdige Bürger und Ehrenbürger [von Karl dem Großen bis Friedrich von Metzler]. 4., durchges. Aufl. Ffm. 2012.Hoffmann: Die großen Ffter 2012, S. 45-48. | Kreuzer, Johann (Hg.): Hölderlin-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. 2., rev. u. erw. Aufl. Stuttgart 2020.Kreuzer (Hg.): Hölderlin-Handbuch 2020. | Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde [zu] Bad Homburg vor der Höhe. Bisher 74 Hefte. Bad Homburg v. d. H. 1877-2024.Dölemeyer, Barbara: Fft. aber ... ist der Nabel dieser Erde – Hölderlin-Gedenken in Ffm. In: Mitt. d. Vereins f. Geschichte u. Landeskunde Bad Homburg 63 (2014), S. 109-118. | Ott, Karl-Heinz: Hölderlins Geister. München 2019.Ott: Hölderlins Geister 2019. | Safranski, Rüdiger: Hölderlin. Komm! ins Offene, Freund! Biographie. München 2019.Safranski: Hölderlin 2019.

Quellen: ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/66. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S3 (mit Kleinschriften, bes. Zeitungsausschnitten, zur Ortsgeschichte).ISG, S3/6.794 (Hölderlinschule).

Internet: Hölderlin-Gesellschaft e. V., Tübingen. https://www.hoelderlin-gesellschaft.de/website/de/friedrich-hoelderlin/leben - https://www.hoelderlin-gesellschaft.de/website/de/hoelderlin-orte/frankfurt - https://www.hoelderlin2020.de/ -

Hinweis: Mit Beiträgen u. a. zur Biographie von Friedrich Hölderlin und über Hölderlin-Orte sowie mit einer Weiterleitung zu den Jubiläumsseiten „Hölderlin 2020“.Hölderlin-Gesellschaft, 28.5.2020. | Kunst im öffentlichen Raum Fft., Hg.: Stadt Ffm., Kulturamt, Referat Kunst im öffentlichen Raum, Ffm. https://www.kunst-im-oeffentlichen-raum-frankfurt.de/de/page151.html?id=230

Hinweis: Eintrag zum Hölderlin-Denkmal.Kunst im öffentl. Raum Fft., 28.5.2020. | Verein für Geschichte und Landeskunde Bad Homburg v. d. Höhe e. V., Bad Homburg v. d. H. https://www.geschichtsverein-hg.de/publikationen/kleine-beiträge/hölderlin-in-homburg-spurensuche/ - https://www.geschichtsverein-hg.de/publikationen/kleine-beiträge/hölderlins-häuser/ -

Hinweis: Vortrag von Barbara Dölemeyer über „Hölderlin in Homburg – Spurensuche“, Bad Homburg, 22.1.2020, und Artikel von Gregor Maier über „Hölderlins Häuser“, Taunus-Zeitung, 5.4.2019.Verein für Geschichte u. Landeskunde Bad Homburg v. d. H., 31.5.2020. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_HölderlinWikipedia, 27.5.2020.

GND: 118551981 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Kurz, Gerhard/Hock, Sabine/Tätzsch, Matthias: Hölderlin, Friedrich. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/2752

Stand des Artikels: 30.10.2020

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 06.2020.