Engel (von der Rabenau), Carl

Carl Engel, gen. von der Rabenau

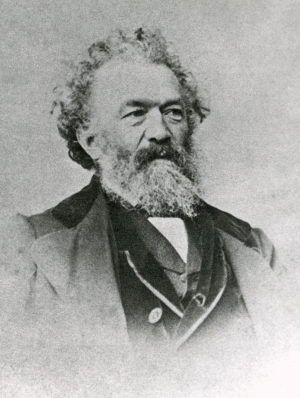

Fotografie von Johann Schäfer (1867; aus Stolle: Carl Engel, gen. von der Rabenau 1987, S. 19).

© entfällt. Die Werke des genannten Fotografen sind gemeinfrei.

Engel (von der Rabenau), Carl (auch: Karl) Wilhelm Jacob. Eigentl. Nachname: Engel; später (möglicherweise erst posthum) unter Zusatz der Herkunftsbezeichnung als Beiname. Maler. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.* 28.10.1817 (Rabenau-)Londorf bei Gießen, † 31.3.1870 (Ffm.-)Rödelheim.

E. entstammte einer oberhessischen Verwalter- und Beamtenfamilie. Sohn von Carl Wilhelm E. (1761-1826), der als Freiherrlich Rabenauischer Rentmeister und Oberverwalter in Londorf tätig war, und dessen zweiter Ehefrau Christine Philippina (auch: Philippine), geb. Pfeiff (1780-1874). Halbbruder aus der ersten Ehe des Vaters: Heinrich Wilhelm E. (1800-1871). Mindestens vier Geschwister aus der Ehe der Eltern: Johann Heinrich E. (1810-1870); Louis E. (1812/15?-1852), ausgewandert nach St. Louis/Missouri; Friedrich Wilhelm, gen. Frederick (auch: Fred), E. (1820-1889), ausgewandert nach St. Louis/Missouri; Philipp Ludwig Konrad E. (1824-1826). Verheiratet (seit 1842) mit Anna Margarethe (auch: Margaretha) E., geb. Rabenau (1817-1888), der Tochter eines hessen-darmstädtischen Steuerbeamten in Londorf. Von den sieben Kindern des Ehepaars erreichten vier das Erwachsenenalter: Anna E. (1844-1923); Reinhold E. (1846-1927), zuletzt Verwaltungsrat einer Handelsaktiengesellschaft in Wien; Carl Otto E. (1848-?), angeblich ausgewandert in die USA; Johann Baptist (auch: Baptiste), gen. Hans, E. (1851-1928).

Nach dem Tod des Vaters 1826 übernahm der älteste Sohn Heinrich Wilhelm E., Carls Halbbruder, das Amt als Rentmeister und somit die Sorge um die jüngeren Geschwister. Da Londorf keine höhere Schule besaß, veranlasste er, dass E. von 1826 bis 1831/32 auf die Privatschule Dr. Völker in Gießen geschickt wurde und dort Zeichenunterricht bei dem Realschullehrer Wilhelm Dickoré (1805-1865) erhielt. Zur weiteren künstlerischen Ausbildung ging E. nach Darmstadt, an die Großherzogliche Zeichenschule des Galeriedirektors Franz Hubert Müller (1784-1835), die er von 1832 bis 1834 besuchte. Später verband ihn mit dem Landschaftsmaler Carl (auch: Karl) Ludwig Seeger (1808-1866), Galerieinspektor in Darmstadt ab 1838, eine Freundschaft. 1834 wechselte E. an die Kunstakademie Düsseldorf bei Ferdinand Theodor Hildebrandt (1804-1874). Die von Hildebrandt und Karl Ferdinand Sohn (1805-1867) vertretene romantische Historien- und Genremalerei wurde prägend für E. Er gehörte im Winter- und Sommersemester 1834 der zweiten Klasse im Fach „Malerei“, ab 1835/36 der zweiten Klasse im Fach „Historienmalerei“ und ab 1836 der ersten Klasse an. In seiner Düsseldorfer Zeit lernte er den Maler Johann Peter Hasenclever (1804-1874) kennen, der ihn stark beeinflusste, sowie Adolf Schrödter, Jakob Becker und Jakob Fürchtegott Dielmann, die ebenfalls Schüler an der dortigen Kunstakademie waren. Im Herbst 1836 zog E. zum weiteren Studium nach München. An der Münchner Akademie wurde er wesentlich durch deren Direktor Peter von Cornelius und dessen Schüler Wilhelm (von) Kaulbach (1805-1874) gefördert. Auf Vorschlag des Malers Gustav Heinrich Knauth (1804-1847) wurde er 1837 in den Münchner Kunstverein aufgenommen, wo er 1838, 1839 und 1840 ausstellte. Spätestens ab 1836 hatte E. eine enge Freundschaft zu dem Darmstädter Bildhauer und Maler Johann (auch: Jean) Baptist Scholl dem Jüngeren (1818-1881) entwickelt, der seit 1834 die Akademie in München besuchte. Im Sommer 1836 weilte E. bei Scholl in Darmstadt, wo er das Atelier des Freundes malte (Ölgemälde, um 1836/38; im Hessischen Landesmuseum Darmstadt). Im Jahr 1838 unternahmen die beiden Künstler gemeinsame Reisen. Am 4.6.1839 verließ E. München und reiste über Neu-Ulm, Bamberg, Wimpfen und Heidelberg nach Hessen, wo er den Herbst und Winter 1839 sowie das Jahr 1840 verbrachte. In Gießen malte er 1839 ein Porträt des Chemikers Justus (von) Liebig (1803-1873), und Aufenthalte in Londorf und Darmstadt sind um diese Zeit ebenfalls durch Aufträge belegt.

Spätestens im Sommer 1841 zog E. nach Ffm. und fand eine Wohnung im Haus der Witwe von Johann Conrad Eckard in der Römergasse 4. Sein Gesuch um Genehmigung des weiteren Aufenthalts, das er am 2.7.1841 an den Rat der Stadt stellte, wurde positiv beschieden (ISG, Senatssuppl. 394/35). Durch neue Aufträge und als Mitglied der Ffter Künstlergesellschaft einigermaßen wirtschaftlich abgesichert, heiratete E. am 16.10.1842 in Londorf seine langjährige Verlobte Margarethe Rabenau, die er schon von Jugend an kannte und auch mehrfach porträtierte. Im selben Jahr übersiedelte das Paar nach Rödelheim, wo auch die Kinder geboren wurden. In der Residenzstadt Rödelheim pflegte E. bald gute Beziehungen zu den dort lebenden Beamten, Offizieren, Kaufleuten bis hin zu den Grafen zu Solms-Rödelheim sowie zu den wohlhabenden Ffter Bürgerfamilien, die ihre Landhäuser in dem westlich kurz vor Ffm. gelegenen Ort hatten, u. a. Baist, de Bary, Bethmann, Brentano, Gontard, Guaita und Passavant. Auch Bettine von Arnim soll er hier getroffen haben. E. fertigte Auftragsarbeiten für das Ffter Bürgertum und den hessischen Adel an, hielt aber auch einfache Leute auf seinen Gemälden fest. Er nahm am regen kulturellen Leben in Rödelheim teil, so 1859/60 und 1861 im „Lesekranz“, dem er angehörte. Freundschaft und Unterstützung erfuhr E. durch die ortsansässige Pfarrersfamilie Thudichum, die seine Söhne kostenlos als Externe in ihr Rödelheimer Internat aufnahm. E. porträtierte mehrfach Angehörige der Familie Thudichum und gab einer der Töchter zeitweise Zeichenunterricht.

Ende der 1840er Jahre hatten E. und Scholl das „Schlösschen“ an der Sternbrücke, eine stattliche hufeisenförmige Anlage mit großem Garten, gekauft (Rödelheimer Landstraße 168; nicht erhalten). Scholl, der seit 1842 in Darmstadt, dann in Mainz und seit 1846 in Ffm. gelebt hatte, zog auf Anregung des Freundes 1847 nach Rödelheim. Der Erwerb des „Schlösschens“ ermöglichte den Künstlern die Einrichtung eines gemeinsamen Ateliers (mit angrenzendem Wohnhaus) und die Ausführung großformatiger Werke. Ab etwa 1850 betätigte sich auch Scholl verstärkt als Maler (auch wenn ihm die Anerkennung in diesem Fach versagt blieb). Gemeinsam schufen die beiden Künstler zwischen 1853 und 1855 die monumentalen Gemälde „Traum des Bräutigams“ und „Traum des Künstlers“ (im Format von ca. 5 x 3,5 Metern) im romantischen Stil, die eigentlich auf der Pariser Weltausstellung 1855 präsentiert werden sollten. Die Bilder wurden jedoch zu spät fertig, konnten erst nachträglich in der Ausstellung platziert werden, blieben daher weitgehend unbeachtet und wurden nicht verkauft. Da die Gemälde auch künftig nur gemeinsam und für einen hohen Preis angeboten wurden, traten Kaufinteressenten wie der spätere Kaiser Wilhelm I. und der hessische Großherzog Ludwig III. (1806-1877) zurück. Die Bilder blieben in Besitz der beiden Künstler und gelten heute als verschollen. Nach Scholls Erkrankung führte E. ab Ende der 1850er Jahre das Atelier im Rödelheimer „Schlösschen“ allein weiter. Das Denkmal für Ludwig Thudichum, das die Rödelheimer Kirchengemeinde ihrem beliebten Pfarrer nach dessen Tod 1863 setzen wollte, entstand noch als gemeinsames Werk von E. und Scholl (enthüllt 1869; zerstört im Zweiten Weltkrieg).

E. starb im Alter von 52 Jahren an Zungenkrebs, den er sich als leidenschaftlicher Raucher zugezogen hatte. Seine Witwe übersiedelte mit der ledigen Tochter Anna zu den beiden Söhnen Reinhold und Johann Baptist E. nach Wien, wo sie am 6.7.1888 einem Hirnschlag erlag. Die Kinder blieben ohne Nachkommen.

E., der zunächst als Porträtmaler gearbeitet hatte, schuf auch Landschaften, wandte sich im Laufe der Zeit aber der Genremalerei zu und malte zumeist heitere Szenen aus dem Volksleben. Er bezog seine motivischen Anregungen aus seiner oberhessischen Heimat, der Rabenau, deren Sitten und Gebräuche ihm von Kindheit an vertraut waren. In Ffm. etablierte sich die zeitgenössische Genremalerei um 1840, als auch Künstler wie Heinrich (von) Rustige (1810-1900), Jakob Fürchtegott Dielmann und Jakob Becker hier ansässig wurden und arbeiteten, wobei insbesondere Beckers 1842 am Städelschen Kunstinstitut eingerichtete Professur für Landschafts- und Genremalerei zu erwähnen ist. E. bevorzugte wie Becker die idyllische Sichtweise auf die bäuerliche Lebenswelt, wendete aber das Sentimentale oft ins Heiter-Ironische, womit er menschliche Schwächen karikierend betonte. E.s Genredarstellungen wurden durch die Verbreitung in Stahlstichen und Lithografien einst sehr bekannt und bis heute überliefert, auch wenn viele der Originale inzwischen verschollen sind.

Nachgewiesene Porträts von E.s Hand zeigen u. a.: Karl Andreae (1845-1926), Johann Heinrich de Bary (1803-1872), die Schwestern Emma Gräfin zu Castell-Castell, geb. Gräfin zu Solms-Rödelheim (1831-1904), und Agnes Gräfin zu Solms-Rödelheim (1833-1910), Justus von Liebig (1803-1873), Adalbert Frh. von Nordeck zur Rabenau (1817-1892), Johannes Schäfer (1803-1888), Carl (auch: Karl) Ludwig Seeger (1808-1866), Bertha Gräfin zu Stolberg-Roßla, geb. Gräfin zu Solms-Rödelheim (1824-1898), Georg Thudichum (1794-1873) und den Freund Johann Baptist Scholl (1818-1881). Überliefert (u. a. teilweise im HMF) sind außerdem einige Karikaturen, die Scholl und E. vor allem von Abgeordneten der Ffter Nationalversammlung 1848/49 angefertigt haben, u. a. von Friedrich Daniel Bassermann (1811-1855), Hermann von Beckerath (1801-1870), Heinrich von Gagern, Friedrich Ludwig Jahn, Friedrich Siegmund Jucho, Karl Mittermaier (1787-1867), Moritz Mohl (1802-1888), Robert von Mohl, Joseph Maria von Radowitz, Gabriel Riesser, Anton von Schmerling, Eduard von Simson, Alexander von Soiron (1806-1855), Georg von Vincke und Carl Vogt. Diese Karikaturen waren Vorlagen für farbig lithografierte Bögen, aus denen die Figuren ausgeschnitten und als „Hampelmänner“ zusammengesetzt werden konnten; die Ausschneidebögen wurden in der Mappe „Michels Märzerrungenschaften. Spielzeug von rechts und links für Alt und Jung“ im Verlag des befreundeten Eduard Gustav May (1817-1907) in Ffm. veröffentlicht. E. war aber vermutlich nur für die Kolorierung der Blätter verantwortlich. Ein Gemäldezyklus „Deutsche Sitte“ von E. („Eine Dorfgeschichte in 6 Bildern“ mit Texten von Heinrich Weismann, 1866) erschien in fotografischer Nachbildung bei Heinrich Keller in Ffm. Außerdem lieferte E. die Entwürfe für die Fahnen der Rödelheimer Turngemeinde und des Rödelheimer Männergesangvereins.

Werke von E. befinden sich u. a. in Ffm. im Städel Museum (dort u. a. die Gemälde „Tod eines Freiheitskämpfers von 1848“, 1849, im Besitz der Städtischen Galerie und „Hessische Bauern im Sonntagsstaat“, um 1850) und im Historischen Museum (dort u. a. die Gemälde „Der Bildhauer Johann Baptist Scholl auf dem Krankenbett“, 1837/38, und „Metzgermeister Johann Andreas May“, 1856) sowie in Darmstadt im Hessischen Landesmuseum (dort u. a. das Gemälde „Brand in der Judengasse in Ffm.“, um 1845), in Düsseldorf im Kunstmuseum, in Gießen im Oberhessischen Museum und in Marburg im Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte.

Die Grabstätte von E. lag auf dem alten Rödelheimer Friedhof, der bereits mit der Eröffnung eines neuen Friedhofs 1879 aufgegeben wurde. Auf dem ehemaligen Friedhofsgelände wurde 1907 die Rödelheimer Knabenschule errichtet (von 1914 bis 1995: Körnerschule, seit 1996: Grundschule der Michael-Ende-Schule, Assenheimer Straße 38-40). Der Grabstein von E., der von dem Freund Johann Baptist Scholl geschaffen worden sein soll, war in die Südwand des Schulgebäudes eingelassen und befindet sich heute im Museum der Rabenau in Rabenau.

Nach dem Tod des Vaters 1826 übernahm der älteste Sohn Heinrich Wilhelm E., Carls Halbbruder, das Amt als Rentmeister und somit die Sorge um die jüngeren Geschwister. Da Londorf keine höhere Schule besaß, veranlasste er, dass E. von 1826 bis 1831/32 auf die Privatschule Dr. Völker in Gießen geschickt wurde und dort Zeichenunterricht bei dem Realschullehrer Wilhelm Dickoré (1805-1865) erhielt. Zur weiteren künstlerischen Ausbildung ging E. nach Darmstadt, an die Großherzogliche Zeichenschule des Galeriedirektors Franz Hubert Müller (1784-1835), die er von 1832 bis 1834 besuchte. Später verband ihn mit dem Landschaftsmaler Carl (auch: Karl) Ludwig Seeger (1808-1866), Galerieinspektor in Darmstadt ab 1838, eine Freundschaft. 1834 wechselte E. an die Kunstakademie Düsseldorf bei Ferdinand Theodor Hildebrandt (1804-1874). Die von Hildebrandt und Karl Ferdinand Sohn (1805-1867) vertretene romantische Historien- und Genremalerei wurde prägend für E. Er gehörte im Winter- und Sommersemester 1834 der zweiten Klasse im Fach „Malerei“, ab 1835/36 der zweiten Klasse im Fach „Historienmalerei“ und ab 1836 der ersten Klasse an. In seiner Düsseldorfer Zeit lernte er den Maler Johann Peter Hasenclever (1804-1874) kennen, der ihn stark beeinflusste, sowie Adolf Schrödter, Jakob Becker und Jakob Fürchtegott Dielmann, die ebenfalls Schüler an der dortigen Kunstakademie waren. Im Herbst 1836 zog E. zum weiteren Studium nach München. An der Münchner Akademie wurde er wesentlich durch deren Direktor Peter von Cornelius und dessen Schüler Wilhelm (von) Kaulbach (1805-1874) gefördert. Auf Vorschlag des Malers Gustav Heinrich Knauth (1804-1847) wurde er 1837 in den Münchner Kunstverein aufgenommen, wo er 1838, 1839 und 1840 ausstellte. Spätestens ab 1836 hatte E. eine enge Freundschaft zu dem Darmstädter Bildhauer und Maler Johann (auch: Jean) Baptist Scholl dem Jüngeren (1818-1881) entwickelt, der seit 1834 die Akademie in München besuchte. Im Sommer 1836 weilte E. bei Scholl in Darmstadt, wo er das Atelier des Freundes malte (Ölgemälde, um 1836/38; im Hessischen Landesmuseum Darmstadt). Im Jahr 1838 unternahmen die beiden Künstler gemeinsame Reisen. Am 4.6.1839 verließ E. München und reiste über Neu-Ulm, Bamberg, Wimpfen und Heidelberg nach Hessen, wo er den Herbst und Winter 1839 sowie das Jahr 1840 verbrachte. In Gießen malte er 1839 ein Porträt des Chemikers Justus (von) Liebig (1803-1873), und Aufenthalte in Londorf und Darmstadt sind um diese Zeit ebenfalls durch Aufträge belegt.

Spätestens im Sommer 1841 zog E. nach Ffm. und fand eine Wohnung im Haus der Witwe von Johann Conrad Eckard in der Römergasse 4. Sein Gesuch um Genehmigung des weiteren Aufenthalts, das er am 2.7.1841 an den Rat der Stadt stellte, wurde positiv beschieden (ISG, Senatssuppl. 394/35). Durch neue Aufträge und als Mitglied der Ffter Künstlergesellschaft einigermaßen wirtschaftlich abgesichert, heiratete E. am 16.10.1842 in Londorf seine langjährige Verlobte Margarethe Rabenau, die er schon von Jugend an kannte und auch mehrfach porträtierte. Im selben Jahr übersiedelte das Paar nach Rödelheim, wo auch die Kinder geboren wurden. In der Residenzstadt Rödelheim pflegte E. bald gute Beziehungen zu den dort lebenden Beamten, Offizieren, Kaufleuten bis hin zu den Grafen zu Solms-Rödelheim sowie zu den wohlhabenden Ffter Bürgerfamilien, die ihre Landhäuser in dem westlich kurz vor Ffm. gelegenen Ort hatten, u. a. Baist, de Bary, Bethmann, Brentano, Gontard, Guaita und Passavant. Auch Bettine von Arnim soll er hier getroffen haben. E. fertigte Auftragsarbeiten für das Ffter Bürgertum und den hessischen Adel an, hielt aber auch einfache Leute auf seinen Gemälden fest. Er nahm am regen kulturellen Leben in Rödelheim teil, so 1859/60 und 1861 im „Lesekranz“, dem er angehörte. Freundschaft und Unterstützung erfuhr E. durch die ortsansässige Pfarrersfamilie Thudichum, die seine Söhne kostenlos als Externe in ihr Rödelheimer Internat aufnahm. E. porträtierte mehrfach Angehörige der Familie Thudichum und gab einer der Töchter zeitweise Zeichenunterricht.

Ende der 1840er Jahre hatten E. und Scholl das „Schlösschen“ an der Sternbrücke, eine stattliche hufeisenförmige Anlage mit großem Garten, gekauft (Rödelheimer Landstraße 168; nicht erhalten). Scholl, der seit 1842 in Darmstadt, dann in Mainz und seit 1846 in Ffm. gelebt hatte, zog auf Anregung des Freundes 1847 nach Rödelheim. Der Erwerb des „Schlösschens“ ermöglichte den Künstlern die Einrichtung eines gemeinsamen Ateliers (mit angrenzendem Wohnhaus) und die Ausführung großformatiger Werke. Ab etwa 1850 betätigte sich auch Scholl verstärkt als Maler (auch wenn ihm die Anerkennung in diesem Fach versagt blieb). Gemeinsam schufen die beiden Künstler zwischen 1853 und 1855 die monumentalen Gemälde „Traum des Bräutigams“ und „Traum des Künstlers“ (im Format von ca. 5 x 3,5 Metern) im romantischen Stil, die eigentlich auf der Pariser Weltausstellung 1855 präsentiert werden sollten. Die Bilder wurden jedoch zu spät fertig, konnten erst nachträglich in der Ausstellung platziert werden, blieben daher weitgehend unbeachtet und wurden nicht verkauft. Da die Gemälde auch künftig nur gemeinsam und für einen hohen Preis angeboten wurden, traten Kaufinteressenten wie der spätere Kaiser Wilhelm I. und der hessische Großherzog Ludwig III. (1806-1877) zurück. Die Bilder blieben in Besitz der beiden Künstler und gelten heute als verschollen. Nach Scholls Erkrankung führte E. ab Ende der 1850er Jahre das Atelier im Rödelheimer „Schlösschen“ allein weiter. Das Denkmal für Ludwig Thudichum, das die Rödelheimer Kirchengemeinde ihrem beliebten Pfarrer nach dessen Tod 1863 setzen wollte, entstand noch als gemeinsames Werk von E. und Scholl (enthüllt 1869; zerstört im Zweiten Weltkrieg).

E. starb im Alter von 52 Jahren an Zungenkrebs, den er sich als leidenschaftlicher Raucher zugezogen hatte. Seine Witwe übersiedelte mit der ledigen Tochter Anna zu den beiden Söhnen Reinhold und Johann Baptist E. nach Wien, wo sie am 6.7.1888 einem Hirnschlag erlag. Die Kinder blieben ohne Nachkommen.

E., der zunächst als Porträtmaler gearbeitet hatte, schuf auch Landschaften, wandte sich im Laufe der Zeit aber der Genremalerei zu und malte zumeist heitere Szenen aus dem Volksleben. Er bezog seine motivischen Anregungen aus seiner oberhessischen Heimat, der Rabenau, deren Sitten und Gebräuche ihm von Kindheit an vertraut waren. In Ffm. etablierte sich die zeitgenössische Genremalerei um 1840, als auch Künstler wie Heinrich (von) Rustige (1810-1900), Jakob Fürchtegott Dielmann und Jakob Becker hier ansässig wurden und arbeiteten, wobei insbesondere Beckers 1842 am Städelschen Kunstinstitut eingerichtete Professur für Landschafts- und Genremalerei zu erwähnen ist. E. bevorzugte wie Becker die idyllische Sichtweise auf die bäuerliche Lebenswelt, wendete aber das Sentimentale oft ins Heiter-Ironische, womit er menschliche Schwächen karikierend betonte. E.s Genredarstellungen wurden durch die Verbreitung in Stahlstichen und Lithografien einst sehr bekannt und bis heute überliefert, auch wenn viele der Originale inzwischen verschollen sind.

Nachgewiesene Porträts von E.s Hand zeigen u. a.: Karl Andreae (1845-1926), Johann Heinrich de Bary (1803-1872), die Schwestern Emma Gräfin zu Castell-Castell, geb. Gräfin zu Solms-Rödelheim (1831-1904), und Agnes Gräfin zu Solms-Rödelheim (1833-1910), Justus von Liebig (1803-1873), Adalbert Frh. von Nordeck zur Rabenau (1817-1892), Johannes Schäfer (1803-1888), Carl (auch: Karl) Ludwig Seeger (1808-1866), Bertha Gräfin zu Stolberg-Roßla, geb. Gräfin zu Solms-Rödelheim (1824-1898), Georg Thudichum (1794-1873) und den Freund Johann Baptist Scholl (1818-1881). Überliefert (u. a. teilweise im HMF) sind außerdem einige Karikaturen, die Scholl und E. vor allem von Abgeordneten der Ffter Nationalversammlung 1848/49 angefertigt haben, u. a. von Friedrich Daniel Bassermann (1811-1855), Hermann von Beckerath (1801-1870), Heinrich von Gagern, Friedrich Ludwig Jahn, Friedrich Siegmund Jucho, Karl Mittermaier (1787-1867), Moritz Mohl (1802-1888), Robert von Mohl, Joseph Maria von Radowitz, Gabriel Riesser, Anton von Schmerling, Eduard von Simson, Alexander von Soiron (1806-1855), Georg von Vincke und Carl Vogt. Diese Karikaturen waren Vorlagen für farbig lithografierte Bögen, aus denen die Figuren ausgeschnitten und als „Hampelmänner“ zusammengesetzt werden konnten; die Ausschneidebögen wurden in der Mappe „Michels Märzerrungenschaften. Spielzeug von rechts und links für Alt und Jung“ im Verlag des befreundeten Eduard Gustav May (1817-1907) in Ffm. veröffentlicht. E. war aber vermutlich nur für die Kolorierung der Blätter verantwortlich. Ein Gemäldezyklus „Deutsche Sitte“ von E. („Eine Dorfgeschichte in 6 Bildern“ mit Texten von Heinrich Weismann, 1866) erschien in fotografischer Nachbildung bei Heinrich Keller in Ffm. Außerdem lieferte E. die Entwürfe für die Fahnen der Rödelheimer Turngemeinde und des Rödelheimer Männergesangvereins.

Werke von E. befinden sich u. a. in Ffm. im Städel Museum (dort u. a. die Gemälde „Tod eines Freiheitskämpfers von 1848“, 1849, im Besitz der Städtischen Galerie und „Hessische Bauern im Sonntagsstaat“, um 1850) und im Historischen Museum (dort u. a. die Gemälde „Der Bildhauer Johann Baptist Scholl auf dem Krankenbett“, 1837/38, und „Metzgermeister Johann Andreas May“, 1856) sowie in Darmstadt im Hessischen Landesmuseum (dort u. a. das Gemälde „Brand in der Judengasse in Ffm.“, um 1845), in Düsseldorf im Kunstmuseum, in Gießen im Oberhessischen Museum und in Marburg im Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte.

Die Grabstätte von E. lag auf dem alten Rödelheimer Friedhof, der bereits mit der Eröffnung eines neuen Friedhofs 1879 aufgegeben wurde. Auf dem ehemaligen Friedhofsgelände wurde 1907 die Rödelheimer Knabenschule errichtet (von 1914 bis 1995: Körnerschule, seit 1996: Grundschule der Michael-Ende-Schule, Assenheimer Straße 38-40). Der Grabstein von E., der von dem Freund Johann Baptist Scholl geschaffen worden sein soll, war in die Südwand des Schulgebäudes eingelassen und befindet sich heute im Museum der Rabenau in Rabenau.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Claudia Olbrych.

Artikel in: Frankfurter Biographie 1 (1994), S. 186f., verfasst von: Sabine Hock.

Lexika: Dessoff, Albert: Kunst und Künstler in Ffm. im 19. Jahrhundert. 2. Bd.: Biographisches Lexikon der Ffter Künstler im 19. Jahrhundert. Ffm. 1909.Dessoff, S. 36. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 132. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 59. | Thieme, Ulrich/Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bde. Leipzig 1907-50.Thieme/Becker 10 (1914), S. 528f.

Literatur: Budenz, Reinhold: Rödelheim. Aus der Geschichte eines Ffter Stadtteiles. Hg. m. freundlicher Unterstützung der Ffter Sparkasse von 1822 (Polytechnische Gesellschaft). 3., erw. Aufl. Ffm. 1979.Budenz: Rödelheim 1979, S. 49. | Ffter Hausblätter. Aus Vergangenheit und Gegenwart. Beilage zum Ffter Anzeiger. Hg. v. Franz Rittweger. 4 Jahrgänge. Ffm. 1878-82.Zur Geschichte der Kunst in Ffm. Als Fortsetzung der Berichte über die historische Ffter Kunstausstellung. In: Ffter Hausbll. NF 2 (1882), Nr. 5, S. 38f., hier S. 39. | Großkinsky, Manfred (Hg.): Bilder aus dem Leben. Genremalerei im Rhein-Main-Gebiet. [Katalog zur Ausstellung im Haus Giersch, Ffm., 2004/05.] Katalogred.: Manfred Großkinsky, Birgit Sander. Ffm. 2004.Großkinsky (Hg.): Genremalerei im Rhein-Main-Gebiet 2004, S. 8, 18f., 89f., 129, 199. | Hartmann, Emil/Schubert, Paul: Alt-Rödelheim. Ein Heimatbuch. Ffm. 1921.Hartmann/Schubert: Alt-Rödelheim 1921, S. 142. | Haupt, Herman (Hg.): Hessische Biographien. 3 Bde. Darmstadt 1918-34.August Roeschen in: Hess. Biographien 2 (1927), S. 280-283. | Museum Giersch der Goethe-Universität (Hg.): Romantik im Rhein-Main-Gebiet. Katalogredaktion: Mareike Hennig, Manfred Großkinsky, Birgit Sander, Susanne Wartenberg, Linda Baumgartner. Petersberg 2015.Kat. Romantik im Rhein-Main-Gebiet 2015, S. 13, 16, 19 Anm. 9, 128f., 167, 177, 268. | Lebensbilder Rödelheimer Persönlichkeiten. Beiträge und Aufsätze verschiedener Autoren. Zusammengetragen v. Hans Dieter Schneider. Hg. v. Heimat- und Geschichtsverein Rödelheim e. V. Ffm. 2021. (Beiträge zur Rödelheimer Geschichte 7).Dagmar Klein in: Schneider (Hg.): Lebensbilder Rödelheimer Persönlichkeiten 2021, S. 167-174. | Holzinger, Ernst (Hg.)/Ziemke, Hans-Joachim (Bearb.): Die Gemälde des 19. Jahrhunderts. Text- und Bildband. Ffm. 1972. (Kataloge der Gemälde im Städel’schen Kunstinstitut I).Städelkat. d. Gemälde d. 19. Jh.s 1972, Textband, S. 96. | Stolle, Walter: Carl Engel, genannt von der Rabenau. Ein hessischer Maler im späten Biedermeier. [Katalog zur Ausstellung des Hessischen Museumsverbands, Kassel, 1987.] Mit einem Beitrag v. Brigitte Rechberg. Kassel 1987.Stolle: Carl Engel, gen. von der Rabenau 1987. | Thiemann-Stoedtner, Ottilie: Johann Baptist Scholl d. J., ein hessischer Bildhauer, Zeichner und Maler der Spätromantik. Darmstadt 1965.Thiemann-Stoedtner: Johann Baptist Scholl d. J. 1965, S. 16, 19f., 30, 66, 77-86, 126.

Quellen: ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/5.554. | ISG, Bestand Senatssupplikationen (Best. H.02.16), 1814-68.ISG, Senatssuppl. 394/35 (Engel, Carl, Gesuch um weiteren Aufenthalt, 1841).

Internet: Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/118955837Hess. Biografie, 5.12.2024. | Städel Museum / Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Ffm. https://sammlung.staedelmuseum.de/de/person/engel-carl

Hinweis: Eintrag zu Carl Engel in der digitalen Sammlung.Städel, 5.12.2024. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Engel_von_der_RabenauWikipedia, 5.12.2024.

GND: 118955837 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Olbrych, Claudia: Engel (von der Rabenau), Carl. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/2098

Stand des Artikels: 9.12.2024

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 12.2024.