Brecht, Bertolt

Bertolt Brecht

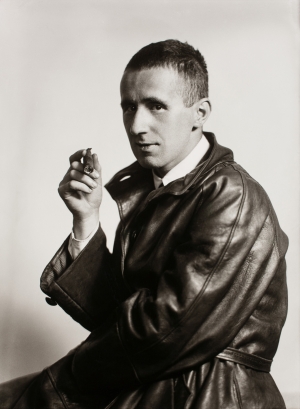

Fotografie aus der Serie „Bertolt Brecht beim Photographen“ von Konrad Reßler (1927).

Fotografie aus der Serie „Bertolt Brecht beim Photographen“ von Konrad Reßler (1927).

© Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie (Inventarnr. FM-94/622.5).

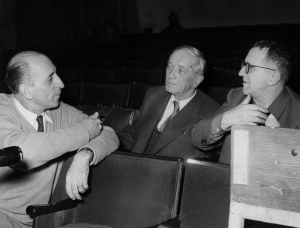

Gespräch zwischen Harry Buckwitz, Peter Suhrkamp und Bertolt Brecht (v. l. n. r.) während der Proben zu „Der kaukasische Kreidekreis“ in Ffm.

Fotografie von Egon Matthes (1955).

© Institut für Stadtgeschichte, Ffm. (Sign. S7Mat Nr. 62).

Brecht, Eugen Bertolt (eigentl.: Berthold) Friedrich, auch gen. Bert. Schriftsteller. Dramatiker und Regisseur. * 10.2.1898 Augsburg, † 14.8.1956 Berlin.

Am 23.4.1923 wurde erstmals ein Stück von B. in Ffm. aufgeführt, das frisch mit dem Kleistpreis prämiierte Drama „Trommeln in der Nacht“, das Intendant Richard Weichert am Schauspielhaus inszenierte. Weichert bemühte sich künftig intensiv um das Schaffen des jungen Dramatikers, holte dessen Komödie „Mann ist Mann“ in der Darmstädter Inszenierung der Uraufführung als Gastspiel nach Ffm. (Regie: Jacob Geis, 24.11.1926) und brachte die Uraufführung von B.s Einakter „Die Hochzeit“ (späterer Titel: „Die Kleinbürgerhochzeit“; Regie: Melchior Vischer, 11.12.1926). Dieses Stück provozierte einen solchen Skandal, dass es abgesetzt werden musste. B. grollte. Als das Schauspielhaus 1927 bei „seinen“ Autoren wegen eines Beitrags für eine Festschrift anfragte, antwortete er schroff: „Ich verstehe Sie gar nicht! Selbstverständlich gehöre ich nicht zu dem ‚Kreis Ihrer Autoren‘. Das sagt Ihnen ein flüchtiger Blick auf Ihr Repertoire.“ (FS Ffter Schauspielhaus 1927, S. 86.)

Im Herbst 1928 kam B./Weills „Dreigroschenoper“ nur einige Wochen nach der Berliner Uraufführung erfolgreich auch in Ffm. heraus, allerdings nicht an den Städtischen Bühnen, sondern an Arthur Hellmers Neuem Theater (Regie: Renato Mordo, 20.10.1928). Nicht nur Ludwig Marcuse, der Theaterkritiker des Ffter General-Anzeigers, zeigte sich begeistert von „dieser Mischung aus Ballade und Chanson, die das Volkslied der Großstadt ist“ (zit. nach Lorei/Kirn: Fft. u. die goldenen zwanziger Jahre 1966, S. 251). Insgesamt ging „Die Dreigroschenoper“ 73-mal (in vier Spielzeiten) über die Bühne des Neuen Theaters. Die musikalische Leitung der Erstaufführung hatte Fritz Otte; später übernahmen Mátyás Seiber und ab 1931 Hermann Scherchen. In der Premiere spielten Theo Lingen als Macheath („Mackie Messer“) und Marianne Zoff (1893-1984) als Lucy. Knapp drei Wochen zuvor (1.10.1928) hatten Lingen und Zoff, die in erster Ehe von 1922 bis zur Scheidung 1927 mit B. verheiratet gewesen war, in Ffm. geheiratet.

Bei den Städtischen Bühnen stand erst 1930 wieder ein Werk von B. auf dem Spielplan: Zum Abschluss der Festwoche zur 50-Jahr-Feier des Opernhauses wurde B./Weills Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ gegeben, was – so Karl Holl in der Ffter Zeitung – „nicht nur künstlerisch, sondern auch taktisch eine gewagte Sache“ war (zit. nach Mohr: Oper 1971, S. 533). Infolge des von nationalsozialistischen Störern initiierten Tumults während der Leipziger Uraufführung (9.3.1930) hatten sich die Städtischen Bühnen in Ffm. allerdings zu einer politisch entschärften Neufassung der Oper für die Aufführung entschlossen. Die Regie der Ffter Erstaufführung übernahm Herbert Graf (1903-1973), und unter der musikalischen Leitung von Hans Wilhelm Steinberg sangen und spielten Else Gentner-Fischer als Jenny, Willi Wörle (1900-1944) als Jim Mahoney und Magda Spiegel als Witwe Begbick. Nach der Premiere am 16.10.1930 urteilte die Ffter Zeitung, dass das Experiment „theatralisch entschieden gelungen“ sei. (Karl Holl in: FZ, 17.10.1930. Zit. nach Mohr: Oper 1971, S. 533.) Die Ffter Nachrichten jedoch hetzten – so wörtlich – gegen das „trostlose Machwerk“, womit „das Opernhausjubiläum glücklich in der Kloake“ ende. (Zit. nach Bernd Häußler: Im zweiten Akt inszenieren Nazis den Krawall. In: FAZ, 19.10.1995.) Solchermaßen angestachelt, bliesen die Nationalsozialisten zum Angriff gegen die Aufführung. Am Abend der zweiten Vorstellung am 19.10.1930 marschierten sie auf dem Opernplatz auf und lockten mit ihrem Radau unter Sprechchören „Deutschland erwache!“ eine größere Menschenmenge an, bis das Überfallkommando der Polizei den Platz räumte. Doch während des zweiten Akts stürmten NS-Störtrupps mit etwa 150 Mann das Opernhaus, unterbrachen mit Gebrüll und Pfiffen die Vorstellung, warfen Stinkbomben und Feuerwerkskörper ins Publikum. Nach einer „kleinen Panik“, in deren Verlauf mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer flüchteten, beendete ein Trupp von Polizisten mit Unterstützung der Bühnenarbeiter die Ausschreitungen. Schließlich wurde die Vorstellung bei halbbeleuchtetem Zuschauerraum fortgesetzt. Am 21.10.1930 kam der Vorfall im Stadtparlament zur Sprache, wobei sich Kulturdezernent Max Michel für das Stück aussprach. Der Misstrauensantrag, den der nationalsozialistische Stadtverordnete Karl Lange (1892-1966) daraufhin gegen Michel stellte (27.10.1930), wurde abgelehnt.

Der Ffter Rundfunksender, die Südwestdeutsche Rundfunk(dienst) AG (SÜWRAG), hatte sich schon relativ früh aufgeschlossen für B. und dessen Werk gezeigt. So brachte der Ffter Sender am 10.6.1927 die Komödie „Mann ist Mann“ in der vom Autor selbst für den Rundfunk bearbeiteten Fassung und am 20.4.1928 das Drama „Trommeln in der Nacht“ in einer Studio-Aufführung. In der Sendereihe „Gedanken zur Zeit“ der Deutschen Welle, die von Hans Flesch, Fritz Wichert und Hermann Schubotz (1881-1955) entwickelt und verantwortet wurde, führten ebenfalls im April 1928 B., Alfred Kerr (1867-1948) und Richard Weichert ein Gespräch über die „Not des Theaters“. Im Zuge eines neuartigen Konzepts für Mottoabende verknüpfte der Südwestdeutsche Rundfunk unter dem Titel „Die neue Zeit“ am 13.10.1928 u. a. Kammermusik von Paul Hindemith, Gedichte von B., den „Ragtime für elf Instrumente“ von Igor Strawinsky und eine Industriereportage, wahrscheinlich von Paul Laven. Ende 1928 erhielt der Komponist Kurt Weill (1900-1950) vom Ffter Sender den Auftrag für eine Rundfunkkantate, „Das Berliner Requiem“ nach Texten von B., dessen bereits für Februar 1929 geplante Uraufführung mehrfach an der Zensur durch die Überwachungsausschüsse der Sender scheiterte; letztlich wurde das Stück nur von den Sendern Fft. und Köln am 22.5.1929 erstmals ausgestrahlt. Es spielte das Ffter Rundfunkorchester unter der Leitung des früheren Opernkapellmeisters Ludwig Rottenberg.

Ebenfalls als spezifisches Werk für den Rundfunk unter organisatorischer Leitung von Hans Flesch schrieben B., Kurt Weill und Paul Hindemith das Lehrstück „Der Lindberghflug“, das als radiofone Übertragung mit dem Ffter Rundfunkorchester am 27.7.1929 bei den Festtagen „Deutsche Kammermusik“ in Baden-Baden uraufgeführt wurde. Um die Simulation einer Live-Übertragung möglichst authentisch wirken zu lassen, war Paul Laven als Sprecher engagiert worden, dessen Stimme das Publikum auch aus der „echten“ Reportage über Lindberghs Atlantiküberquerung von 1927 kannte. Die Uraufführung wurde nicht aufgezeichnet und wegen technischer Schwierigkeiten auch nicht direkt an andere Sender übertragen. Daher wurden „Der Lindberghflug“ und andere Stücke von den Baden-Badener Festtagen mit den ursprünglichen Mitwirkenden am 29.7.1929 im Studio des Ffter Senders nachproduziert und über alle deutschen Sender (außer Deutsche Welle und Deutsche Stunde in Bayern) ausgestrahlt. B.s „Lehrstück“ mit der Musik von Paul Hindemith, das als Fortsetzung von „Der Lindberghflug“ gedacht und am 28.7.1929 ebenfalls bei dem Festival in Baden-Baden uraufgeführt worden war, wurde jedoch nicht vom Rundfunk übertragen. Aufgrund der drastischen Darstellung von Tod und Gewalt hatte das „Lehrstück“ einen Theaterskandal ausgelöst. Schockierend auf das Publikum hatte vor allem eine brutale Clownszene mit Theo Lingen als Herr Schmitt gewirkt.

Grundsätzlich war der Ffter Sender unter Ernst Schoen, ab 1929 Fleschs Nachfolger als verantwortlichem Programmleiter, an einer weiteren Zusammenarbeit mit B. interessiert. Bei einer Werbewoche für das Theater auf einer Arbeitstagung des Südwestdeutschen Rundfunks am 1.11.1930 hielt B. eine programmatische „Rede über die Funktion des Rundfunks“. Der Ffter Programmchef Schoen forderte insbesondere im Schul- und Jugendfunk eine didaktische Hörspielkonzeption im Sinne der B.’schen Lehrstücke und beauftragte B. als Autor offenbar um 1930/31 mit „Radiolehrstücken für Knaben und Mädchen“; eine Fassung des „Lindberghflugs“ wurde am 31.3.1931 in der Jugendstunde gesendet.

Nach dem Ende der NS-Herrschaft schien es zunächst selbstverständlich geboten, dass B. als Verfemter und Verfolgter des „Dritten Reichs“ mit seinem Werk auch in Ffm. auf die Bühne zurückkehrte. So wurde am 22.4.1949 im Komödienhaus, einem Nachkriegsprovisorium der Städtischen Bühnen in einer Sachsenhäuser Turnhalle, „Herr Puntila und sein Knecht“ (Regie: Theodor Haerten) aufgeführt, das Stück, mit dem sich ein gutes halbes Jahr später B. und sein Berliner Ensemble erstmals der Öffentlichkeit vorstellten (12.11.1949). Nun, nach dem vermeintlichen Bekenntnis des Autors zum sozialistischen Regime „im anderen Deutschland“, erhielt B. in der Bundesrepublik aus politischen Gründen keine Anerkennung. In dieser Situation stand die Stadt Ffm. als Verlagsort und Aufführungsstätte von B.s Werken in den ersten Nachkriegsjahrzehnten einzig da, was ihr spätestens ab den 1960er Jahren den Ruf der „Brechtstadt“ eintrug. B.s (westdeutscher) Verlag wurde der Suhrkamp Verlag, dessen Vorgänger bereits ab 1946 in Ffm. ansässig war. Bei der Teilung der Verlage Suhrkamp und S. Fischer unter Neugründung des Suhrkamp Verlags 1950 in Ffm. hielt B. zu seinem Verleger Peter Suhrkamp, mit dem ihn eine langjährige Bekanntschaft (seit 1920) und Zusammenarbeit (u. a. bei den gemeinsam verfassten Anmerkungen zur Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, 1930) verband; auch rechnete B. dem Freund hoch an, dass er ihm in den Zeiten der Emigration geholfen hatte. Die Treue, die auch der Verleger dem Autor entgegenbrachte, machte sich langfristig bezahlt: Bis 2006 verkaufte der Suhrkamp Verlag insgesamt über 16,5 Millionen Bücher von B., und damals (wenige Jahre vor dem Verlagsumzug von Ffm. nach Berlin 2010) kamen nach Verlagsangaben jährlich durchschnittlich 300.000 verkaufte Exemplare hinzu.

Von den westdeutschen Bühnen wurde B. spätestens seit seiner Auszeichnung mit dem Nationalpreis I. Klasse durch die DDR 1951 boykottiert. In Ffm. setzte der neue Generalintendant Harry Buckwitz dennoch wieder ein Werk des Dramatikers auf den Spielplan der Städtischen Bühnen. Buckwitz, der B. aus München kannte, sah die Chance für das Publikum, „durch Brecht den Anschluss an die große demokratische Welt wieder zu finden“. (Zit. nach Claudia Michels: Ffter Geschichten vom Herrn B. In: FR, 14.8.2006.) Eine der ersten Premieren im wiederaufgebauten Großen Haus, dem früheren Schauspielhaus am heutigen Willy-Brandt-Platz, war am 30.1.1952 B.s Oper „Das Verhör des Lukullus“ mit der Musik von Paul Dessau (1894-1979) unter der Regie von Werner Jacob (1906-1971), eine „Anklage gegen den Krieg“ – und zwar in der Urfassung, die in der DDR nicht hatte gespielt werden dürfen. Somit war jene westdeutsche Erstaufführung der Oper in Ffm. eigentlich deren „echte“ Uraufführung.

Schon am 16.11.1952 brachte Buckwitz eine weitere wichtige B.-Inszenierung in Ffm.: die deutsche Erstaufführung des Parabelstücks „Der gute Mensch von Sezuan“. B. selbst hatte die Proben unter der Regie von Buckwitz in den letzten Tagen begleitet (13.-16.11.1952). „ich war 4 tage dort“, notierte er am 16.11.1952 in seinem Arbeitsbuch, „und versuchte, der aufführung zu deutlichkeit und leichtigkeit zu verhelfen.“ (Zit. nach Claudia Michels: Ffter Geschichten vom Herrn B. In: FR, 14.8.2006.) Umgekehrt schätzte Buckwitz den Autor als „herrlichen Zuhörer“ und „unbestechlichen Zuschauer in den Proben“. (Zit. nach: ebd.) Am 27.11.1952, anderthalb Wochen nach der erfolgreichen Premiere (mit 32 Vorhängen), nutzte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Wilhelmi seine Etatrede in der Stadtverordnetenversammlung zu heftigem Protest gegen die Aufführung. Es sei nicht zu vertreten, so wetterte er, dass „in unserer heutigen politischen Situation von einem zum Kommunismus sich bekennenden ‚Dichter‘ ein derartiges Propagandastück“ ohne jeden künstlerischen Belang gespielt werde, worin zudem „das Göttliche in schamloser Weise lächerlich gemacht“ werde. (Vgl. ISG, Kulturamt 1.086, Bl. 61-93.) Dabei hatte das Stück die Spielplanbesprechung in der Theaterdeputation ohne Beanstandungen aller Fraktionen passiert. In die öffentliche Diskussion, die Wilhelmi nun mit seinem Protest entfachte, schaltete sich auch Ernst Beutler ein. Der Direktor des Freien Deutschen Hochstifts interpretierte das Stück als „ein eminent christliches Märchen“, mit dessen Inszenierung sich die Städtischen Bühnen auf die Tradition des Theaters als moralische Anstalt besonnen hätten: „So lange die Leitung unseres Theaters menschlich und künstlerisch so ernste Wege geht, wie in dieser Aufführung des Stückes von Brecht, sollten wir sie unterstützen. Sie hat es schwer genug.“ (Ernst Beutler an Hans Wilhelmi, 30.11.1952. In: ISG, Kulturamt 1.086, Bl. 70f.)

Nach dem blutig niedergeschlagenen Aufstand vom 17. Juni 1953, als verbreitet wurde, dass B. sich in einem Brief an Walter Ulbricht (1893-1973) mit den Gewaltmaßnahmen des DDR-Regimes solidarisch erklärt hätte, wurde der Autor an den Bühnen der Bundesrepublik gar nicht mehr gespielt. Buckwitz aber setzte in Ffm. die westdeutsche Erstaufführung von „Der kaukasische Kreidekreis“ (28.4.1955) an. Wieder kam es zu Protesten, diesmal vonseiten der christlichen Arbeiterbewegung. Doch der Generalintendant ließ sich in seiner künstlerischen Überzeugung nicht beirren. Als Regisseur wandelte er B.s programmatische Vorgaben für dessen „Episches Theater“ allerdings ab und entwickelte einen eigenen, den „Frankfurter Stil“. Die Schauspielerin Käthe Reichel (1926-2012), die als Gast des Berliner Ensembles auf B.s Empfehlung die Rolle der Grusche übernahm, konnte damit offenbar nicht umgehen. Als angebliche Anwältin des Autors versuchte sie, sich gegen die Regie durchzusetzen. B., der vom 22. bis 27.4.1955 zu den Proben nach Ffm. kam (und, wie schon bei seinem Besuch 1952, wieder im Hotel „Palmenhof“ in der Bockenheimer Landstraße logierte), wurde von Buckwitz um Hilfe gebeten. Er sah sich die nächste Probe wortlos an. Nach einer Stunde erhob er sich und sagte völlig gelassen zur Reichel: „Wenn du mir nicht endlich anfängst, Theater zu spielen, so trete ich dich in den Hintern.“ Die bestürzte Darstellerin fragte nach dem Verfremdungseffekt. B., zumindest in diesem Fall offenbar kein Doktrinär in eigener Sache, antwortete: „Wir inszenieren keinen Verfremdungseffekt, sondern ein Theaterstück.“ (Zit. nach: FNP, 31.7.1971.)

Rund 15 Monate nach diesem Fft.besuch, am 14.8.1956, erlag B. in Berlin einem Herzleiden. Für seinen Nachruf hatte er selbst den hintergründigen Satz vorgeschlagen: „Es gibt da auch nach meinem Tode noch gewisse Möglichkeiten.“

Die Möglichkeiten, die B.s Werk bot, nutzte Harry Buckwitz in Ffm. auch in den kommenden Jahren. Unter seiner Ägide folgten an den Städtischen Bühnen u. a. die Uraufführung von „Die Gesichte der Simone Machard“ (8.3.1957), die Inszenierung von „Mutter Courage und ihre Kinder“ mit Therese Giehse (1898-1975) in der Hauptrolle (20.5.1958) und die westdeutsche Erstaufführung von „Schweyk im Zweiten Weltkrieg“ (22.5.1959), alle unter der Regie von Buckwitz selbst. Die Diskussion um die Ffter B.-Inszenierungen riss jedoch nicht ab. Nach dem Berliner Mauerbau 1961 kam es noch einmal zu wütenden Protesten in der Stadtverordnetenversammlung, diesmal gegen Buckwitzens Inszenierung von B.s „Leben des Galilei“. Die Ffter CDU verlangte, dass Buckwitz die Proben einstellen sollte. Der Magistrat beschloss daraufhin mehrheitlich, das Stück nicht abzusetzen, und die Premiere fand am 24.10.1961 statt. Der Generalintendant zeigte sich toleranter als seine Widersacher und stellte den Abonnenten frei, ihre Karten umzutauschen, „wenn weltanschauliche Hürden ihnen an B.-Abenden den Weg ins Haus versperren sollten“. Zur Eröffnung des Schauspiels in der Theaterdoppelanlage 1963 ließ Buckwitz ganz klassisch Goethes „Faust I“ spielen, aber einen Tag später debütierte er selbst als Regisseur auf der neuen Bühne mit einem Stück von B., und zwar der Inszenierung von „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ mit Eva Kotthaus (1932-2020) in der Titelrolle (15.12.1963). Die weiteren der insgesamt 15 B.-Inszenierungen unter der Generalintendanz von Buckwitz an den Ffter Städtischen Bühnen waren: „Die sieben Todsünden“ (Ballett mit der Musik von Kurt Weill, Regie: Tatjana Gsovsky, 6.4.1960), „Coriolan“ (nach Shakespeare, UA, Regie: Heinrich Koch, 22.9.1962), „Die Dreigroschenoper“ (mit der Musik von Kurt Weill, Regie: Harry Buckwitz, 9.4.1965), „Der Hofmeister“ (nach Lenz, Regie: Harry Buckwitz, 26.10.1965), „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ (Regie: Harry Buckwitz, 6.10.1966), „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ (Oper mit der Musik von Kurt Weill, Regie: Harry Buckwitz, 1.12.1966) und „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ (Regie: Angelika Hurwicz, 7.12.1967). Zudem zeigte das Studententheater „Neue Bühne“ in Ffm. B.s „Antigone“ (nach Sophokles) als westdeutsche Erstaufführung (30.6.1958).

Die Ffter B.-Aufführungen in der „Ära Buckwitz“ trugen wesentlich dazu bei, den politisch umstrittenen Autor auf der westdeutschen Bühne der Nachkriegszeit durchzusetzen. Zugleich stießen sie eine Entwicklung zur Politisierung des Theaters an, wie sie nicht unbedingt im Sinne ihres am künstlerischen Ideal orientierten Initiators Buckwitz gewesen sein dürfte.

Anlässlich von B.s 70. Geburtstag am 10.2.1968 wurde eine Bronzebüste (von Gustav Seitz, 1960), gestiftet vom Patronatsverein der Städtischen Bühnen, im Chagallsaal der Städtischen Bühnen enthüllt. An der Wand hinter der Büste informierte eine (heute nicht mehr vorhandene) Metalltafel über die Werke B.s, die unter Harry Buckwitz von 1951 bis 1968 am Haus inszeniert wurden, was zugleich eine Ehrung für den damals scheidenden Generalintendanten sein sollte. Die B.büste, nach dem Opernbrand von 1987 verschollen und erst viel später eher zufällig von dem Kulturamtsmitarbeiter Rudi Seitz in der Bibliothek des MMK wiederentdeckt, wurde aus Anlass von B.s 100. Geburtstag 1998 im Foyer des Schauspiels wiederaufgestellt und mit einer neuen Gedenktafel (von Günter Maniewski, 1998) für B. und für Buckwitz als den Wegbereiter von dessen Stücken an bundesdeutschen Bühnen versehen.

Am 75. Geburtstag 1973 Feier im Schauspiel Fft., veranstaltet von Suhrkamp Verlag und Städtischen Bühnen, mit zwei Vorstellungen und einem anschließenden „Brecht-Fest“. Im Programm, das von dem Intendanten Peter Palitzsch (1918-2004) geleitet und von dem Schauspieler Ernst Schröder (1915-1994) moderiert wurde, traten u. a. internationale Sängerinnen (Lotte Lenya, Nuria Espert, Pia Colombo, Anja Silja, Milva, Gisela May) mit B.songs auf; zudem lasen B.s Tochter Hanne Hiob (1923-2009) aus B.s Tagebuch von 1921 und der Schauspieler Peter Roggisch (1937-2001) aus B.s damals neu erschienenen Arbeitsjournalen von 1938 bis 1955. Ein spontaner Versuch von Studenten, auf der Bühne an die „Not des vietnamesischen Volkes“ zu erinnern, wurde niedergeklatscht. Die eigentliche Veranstaltung wurde für das Fernsehen aufgezeichnet und am folgenden Tag (11.2.1973) im Abendprogramm der ARD gesendet.

Zum 80. Geburtstag 1978 Kolloquium „Brecht mit 80 Jahren“, veranstaltet vom 28. bis 30.9.1978 von der Stadt Ffm., unter Mitwirkung international renommierter B.forscher, Regisseure und Autoren. Am Eröffnungsabend im Schauspiel wurde die Begrüßungsansprache des Oberbürgermeisters Walter Wallmann, in der er sich kritisch mit B. als kommunistischem Autor auseinandersetzte, mit Buhrufen und Pfiffen bedacht. Die eigentliche Festrede hielt der Literaturwissenschaftler Hans Mayer (1907-2001). Bei zwei Podiumsgesprächen über „Brecht und das heutige Theater“ am 30.9.1973 diskutierten die Intendanten und Regisseure Harry Buckwitz, Jürgen Flimm, Peter Palitzsch, Claus Peymann, Niels-Peter Rudolph und Ernst Wendt unter der Leitung von Günther Rühle sowie die Autoren Reinhard Baumgart, Tankred Dorst, Rolf Hochhuth, Franz Xaver Kroetz und Hartmut Lange unter der Leitung von Hans Mayer.

Zu den zahlreichen (Ffter) Veranstaltungen, Lesungen und Sendungen zum 100. Geburtstag 1998 gehörte die Matinee „Und der Haifisch, der hat Zähne“, veranstaltet am 8.2.1998 von Suhrkamp Verlag und ZDF im Schauspiel Fft., u. a. mit Begrüßungsansprachen von dem Verleger Siegfried Unseld und von B.s Tochter Barbara B.-Schall (1930-2015). An der von Roger Willemsen (1955-2016) moderierten Gala wirkten u. a. Volker Braun, Hans Magnus Enzensberger, Durs Grünbein, Sona MacDonald, Hans Mayer, Milva, Albert Ostermaier, Udo Samel, Ekkehard und Johanna Schall sowie Bert Wrede mit. Am eigentlichen Geburtstagsabend (10.2.1998) wurde im Schauspiel – nach einem einführenden Gespräch des Intendanten Peter Eschberg (1936-2024) mit dem Literaturwissenschaftler Hans Mayer – B.s „Leben des Galilei“ (Regie: Peter Eschberg, Premiere: 21.9.1997) aufgeführt; im Anschluss an die Vorstellung wurde die wiederaufgestellte Büste B.s (von Gustav Seitz, 1960) im Foyer des Schauspiels enthüllt.

Bert-B.-Straße in Nieder-Eschbach.

Im Herbst 1928 kam B./Weills „Dreigroschenoper“ nur einige Wochen nach der Berliner Uraufführung erfolgreich auch in Ffm. heraus, allerdings nicht an den Städtischen Bühnen, sondern an Arthur Hellmers Neuem Theater (Regie: Renato Mordo, 20.10.1928). Nicht nur Ludwig Marcuse, der Theaterkritiker des Ffter General-Anzeigers, zeigte sich begeistert von „dieser Mischung aus Ballade und Chanson, die das Volkslied der Großstadt ist“ (zit. nach Lorei/Kirn: Fft. u. die goldenen zwanziger Jahre 1966, S. 251). Insgesamt ging „Die Dreigroschenoper“ 73-mal (in vier Spielzeiten) über die Bühne des Neuen Theaters. Die musikalische Leitung der Erstaufführung hatte Fritz Otte; später übernahmen Mátyás Seiber und ab 1931 Hermann Scherchen. In der Premiere spielten Theo Lingen als Macheath („Mackie Messer“) und Marianne Zoff (1893-1984) als Lucy. Knapp drei Wochen zuvor (1.10.1928) hatten Lingen und Zoff, die in erster Ehe von 1922 bis zur Scheidung 1927 mit B. verheiratet gewesen war, in Ffm. geheiratet.

Bei den Städtischen Bühnen stand erst 1930 wieder ein Werk von B. auf dem Spielplan: Zum Abschluss der Festwoche zur 50-Jahr-Feier des Opernhauses wurde B./Weills Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ gegeben, was – so Karl Holl in der Ffter Zeitung – „nicht nur künstlerisch, sondern auch taktisch eine gewagte Sache“ war (zit. nach Mohr: Oper 1971, S. 533). Infolge des von nationalsozialistischen Störern initiierten Tumults während der Leipziger Uraufführung (9.3.1930) hatten sich die Städtischen Bühnen in Ffm. allerdings zu einer politisch entschärften Neufassung der Oper für die Aufführung entschlossen. Die Regie der Ffter Erstaufführung übernahm Herbert Graf (1903-1973), und unter der musikalischen Leitung von Hans Wilhelm Steinberg sangen und spielten Else Gentner-Fischer als Jenny, Willi Wörle (1900-1944) als Jim Mahoney und Magda Spiegel als Witwe Begbick. Nach der Premiere am 16.10.1930 urteilte die Ffter Zeitung, dass das Experiment „theatralisch entschieden gelungen“ sei. (Karl Holl in: FZ, 17.10.1930. Zit. nach Mohr: Oper 1971, S. 533.) Die Ffter Nachrichten jedoch hetzten – so wörtlich – gegen das „trostlose Machwerk“, womit „das Opernhausjubiläum glücklich in der Kloake“ ende. (Zit. nach Bernd Häußler: Im zweiten Akt inszenieren Nazis den Krawall. In: FAZ, 19.10.1995.) Solchermaßen angestachelt, bliesen die Nationalsozialisten zum Angriff gegen die Aufführung. Am Abend der zweiten Vorstellung am 19.10.1930 marschierten sie auf dem Opernplatz auf und lockten mit ihrem Radau unter Sprechchören „Deutschland erwache!“ eine größere Menschenmenge an, bis das Überfallkommando der Polizei den Platz räumte. Doch während des zweiten Akts stürmten NS-Störtrupps mit etwa 150 Mann das Opernhaus, unterbrachen mit Gebrüll und Pfiffen die Vorstellung, warfen Stinkbomben und Feuerwerkskörper ins Publikum. Nach einer „kleinen Panik“, in deren Verlauf mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer flüchteten, beendete ein Trupp von Polizisten mit Unterstützung der Bühnenarbeiter die Ausschreitungen. Schließlich wurde die Vorstellung bei halbbeleuchtetem Zuschauerraum fortgesetzt. Am 21.10.1930 kam der Vorfall im Stadtparlament zur Sprache, wobei sich Kulturdezernent Max Michel für das Stück aussprach. Der Misstrauensantrag, den der nationalsozialistische Stadtverordnete Karl Lange (1892-1966) daraufhin gegen Michel stellte (27.10.1930), wurde abgelehnt.

Der Ffter Rundfunksender, die Südwestdeutsche Rundfunk(dienst) AG (SÜWRAG), hatte sich schon relativ früh aufgeschlossen für B. und dessen Werk gezeigt. So brachte der Ffter Sender am 10.6.1927 die Komödie „Mann ist Mann“ in der vom Autor selbst für den Rundfunk bearbeiteten Fassung und am 20.4.1928 das Drama „Trommeln in der Nacht“ in einer Studio-Aufführung. In der Sendereihe „Gedanken zur Zeit“ der Deutschen Welle, die von Hans Flesch, Fritz Wichert und Hermann Schubotz (1881-1955) entwickelt und verantwortet wurde, führten ebenfalls im April 1928 B., Alfred Kerr (1867-1948) und Richard Weichert ein Gespräch über die „Not des Theaters“. Im Zuge eines neuartigen Konzepts für Mottoabende verknüpfte der Südwestdeutsche Rundfunk unter dem Titel „Die neue Zeit“ am 13.10.1928 u. a. Kammermusik von Paul Hindemith, Gedichte von B., den „Ragtime für elf Instrumente“ von Igor Strawinsky und eine Industriereportage, wahrscheinlich von Paul Laven. Ende 1928 erhielt der Komponist Kurt Weill (1900-1950) vom Ffter Sender den Auftrag für eine Rundfunkkantate, „Das Berliner Requiem“ nach Texten von B., dessen bereits für Februar 1929 geplante Uraufführung mehrfach an der Zensur durch die Überwachungsausschüsse der Sender scheiterte; letztlich wurde das Stück nur von den Sendern Fft. und Köln am 22.5.1929 erstmals ausgestrahlt. Es spielte das Ffter Rundfunkorchester unter der Leitung des früheren Opernkapellmeisters Ludwig Rottenberg.

Ebenfalls als spezifisches Werk für den Rundfunk unter organisatorischer Leitung von Hans Flesch schrieben B., Kurt Weill und Paul Hindemith das Lehrstück „Der Lindberghflug“, das als radiofone Übertragung mit dem Ffter Rundfunkorchester am 27.7.1929 bei den Festtagen „Deutsche Kammermusik“ in Baden-Baden uraufgeführt wurde. Um die Simulation einer Live-Übertragung möglichst authentisch wirken zu lassen, war Paul Laven als Sprecher engagiert worden, dessen Stimme das Publikum auch aus der „echten“ Reportage über Lindberghs Atlantiküberquerung von 1927 kannte. Die Uraufführung wurde nicht aufgezeichnet und wegen technischer Schwierigkeiten auch nicht direkt an andere Sender übertragen. Daher wurden „Der Lindberghflug“ und andere Stücke von den Baden-Badener Festtagen mit den ursprünglichen Mitwirkenden am 29.7.1929 im Studio des Ffter Senders nachproduziert und über alle deutschen Sender (außer Deutsche Welle und Deutsche Stunde in Bayern) ausgestrahlt. B.s „Lehrstück“ mit der Musik von Paul Hindemith, das als Fortsetzung von „Der Lindberghflug“ gedacht und am 28.7.1929 ebenfalls bei dem Festival in Baden-Baden uraufgeführt worden war, wurde jedoch nicht vom Rundfunk übertragen. Aufgrund der drastischen Darstellung von Tod und Gewalt hatte das „Lehrstück“ einen Theaterskandal ausgelöst. Schockierend auf das Publikum hatte vor allem eine brutale Clownszene mit Theo Lingen als Herr Schmitt gewirkt.

Grundsätzlich war der Ffter Sender unter Ernst Schoen, ab 1929 Fleschs Nachfolger als verantwortlichem Programmleiter, an einer weiteren Zusammenarbeit mit B. interessiert. Bei einer Werbewoche für das Theater auf einer Arbeitstagung des Südwestdeutschen Rundfunks am 1.11.1930 hielt B. eine programmatische „Rede über die Funktion des Rundfunks“. Der Ffter Programmchef Schoen forderte insbesondere im Schul- und Jugendfunk eine didaktische Hörspielkonzeption im Sinne der B.’schen Lehrstücke und beauftragte B. als Autor offenbar um 1930/31 mit „Radiolehrstücken für Knaben und Mädchen“; eine Fassung des „Lindberghflugs“ wurde am 31.3.1931 in der Jugendstunde gesendet.

Nach dem Ende der NS-Herrschaft schien es zunächst selbstverständlich geboten, dass B. als Verfemter und Verfolgter des „Dritten Reichs“ mit seinem Werk auch in Ffm. auf die Bühne zurückkehrte. So wurde am 22.4.1949 im Komödienhaus, einem Nachkriegsprovisorium der Städtischen Bühnen in einer Sachsenhäuser Turnhalle, „Herr Puntila und sein Knecht“ (Regie: Theodor Haerten) aufgeführt, das Stück, mit dem sich ein gutes halbes Jahr später B. und sein Berliner Ensemble erstmals der Öffentlichkeit vorstellten (12.11.1949). Nun, nach dem vermeintlichen Bekenntnis des Autors zum sozialistischen Regime „im anderen Deutschland“, erhielt B. in der Bundesrepublik aus politischen Gründen keine Anerkennung. In dieser Situation stand die Stadt Ffm. als Verlagsort und Aufführungsstätte von B.s Werken in den ersten Nachkriegsjahrzehnten einzig da, was ihr spätestens ab den 1960er Jahren den Ruf der „Brechtstadt“ eintrug. B.s (westdeutscher) Verlag wurde der Suhrkamp Verlag, dessen Vorgänger bereits ab 1946 in Ffm. ansässig war. Bei der Teilung der Verlage Suhrkamp und S. Fischer unter Neugründung des Suhrkamp Verlags 1950 in Ffm. hielt B. zu seinem Verleger Peter Suhrkamp, mit dem ihn eine langjährige Bekanntschaft (seit 1920) und Zusammenarbeit (u. a. bei den gemeinsam verfassten Anmerkungen zur Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, 1930) verband; auch rechnete B. dem Freund hoch an, dass er ihm in den Zeiten der Emigration geholfen hatte. Die Treue, die auch der Verleger dem Autor entgegenbrachte, machte sich langfristig bezahlt: Bis 2006 verkaufte der Suhrkamp Verlag insgesamt über 16,5 Millionen Bücher von B., und damals (wenige Jahre vor dem Verlagsumzug von Ffm. nach Berlin 2010) kamen nach Verlagsangaben jährlich durchschnittlich 300.000 verkaufte Exemplare hinzu.

Von den westdeutschen Bühnen wurde B. spätestens seit seiner Auszeichnung mit dem Nationalpreis I. Klasse durch die DDR 1951 boykottiert. In Ffm. setzte der neue Generalintendant Harry Buckwitz dennoch wieder ein Werk des Dramatikers auf den Spielplan der Städtischen Bühnen. Buckwitz, der B. aus München kannte, sah die Chance für das Publikum, „durch Brecht den Anschluss an die große demokratische Welt wieder zu finden“. (Zit. nach Claudia Michels: Ffter Geschichten vom Herrn B. In: FR, 14.8.2006.) Eine der ersten Premieren im wiederaufgebauten Großen Haus, dem früheren Schauspielhaus am heutigen Willy-Brandt-Platz, war am 30.1.1952 B.s Oper „Das Verhör des Lukullus“ mit der Musik von Paul Dessau (1894-1979) unter der Regie von Werner Jacob (1906-1971), eine „Anklage gegen den Krieg“ – und zwar in der Urfassung, die in der DDR nicht hatte gespielt werden dürfen. Somit war jene westdeutsche Erstaufführung der Oper in Ffm. eigentlich deren „echte“ Uraufführung.

Schon am 16.11.1952 brachte Buckwitz eine weitere wichtige B.-Inszenierung in Ffm.: die deutsche Erstaufführung des Parabelstücks „Der gute Mensch von Sezuan“. B. selbst hatte die Proben unter der Regie von Buckwitz in den letzten Tagen begleitet (13.-16.11.1952). „ich war 4 tage dort“, notierte er am 16.11.1952 in seinem Arbeitsbuch, „und versuchte, der aufführung zu deutlichkeit und leichtigkeit zu verhelfen.“ (Zit. nach Claudia Michels: Ffter Geschichten vom Herrn B. In: FR, 14.8.2006.) Umgekehrt schätzte Buckwitz den Autor als „herrlichen Zuhörer“ und „unbestechlichen Zuschauer in den Proben“. (Zit. nach: ebd.) Am 27.11.1952, anderthalb Wochen nach der erfolgreichen Premiere (mit 32 Vorhängen), nutzte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Wilhelmi seine Etatrede in der Stadtverordnetenversammlung zu heftigem Protest gegen die Aufführung. Es sei nicht zu vertreten, so wetterte er, dass „in unserer heutigen politischen Situation von einem zum Kommunismus sich bekennenden ‚Dichter‘ ein derartiges Propagandastück“ ohne jeden künstlerischen Belang gespielt werde, worin zudem „das Göttliche in schamloser Weise lächerlich gemacht“ werde. (Vgl. ISG, Kulturamt 1.086, Bl. 61-93.) Dabei hatte das Stück die Spielplanbesprechung in der Theaterdeputation ohne Beanstandungen aller Fraktionen passiert. In die öffentliche Diskussion, die Wilhelmi nun mit seinem Protest entfachte, schaltete sich auch Ernst Beutler ein. Der Direktor des Freien Deutschen Hochstifts interpretierte das Stück als „ein eminent christliches Märchen“, mit dessen Inszenierung sich die Städtischen Bühnen auf die Tradition des Theaters als moralische Anstalt besonnen hätten: „So lange die Leitung unseres Theaters menschlich und künstlerisch so ernste Wege geht, wie in dieser Aufführung des Stückes von Brecht, sollten wir sie unterstützen. Sie hat es schwer genug.“ (Ernst Beutler an Hans Wilhelmi, 30.11.1952. In: ISG, Kulturamt 1.086, Bl. 70f.)

Nach dem blutig niedergeschlagenen Aufstand vom 17. Juni 1953, als verbreitet wurde, dass B. sich in einem Brief an Walter Ulbricht (1893-1973) mit den Gewaltmaßnahmen des DDR-Regimes solidarisch erklärt hätte, wurde der Autor an den Bühnen der Bundesrepublik gar nicht mehr gespielt. Buckwitz aber setzte in Ffm. die westdeutsche Erstaufführung von „Der kaukasische Kreidekreis“ (28.4.1955) an. Wieder kam es zu Protesten, diesmal vonseiten der christlichen Arbeiterbewegung. Doch der Generalintendant ließ sich in seiner künstlerischen Überzeugung nicht beirren. Als Regisseur wandelte er B.s programmatische Vorgaben für dessen „Episches Theater“ allerdings ab und entwickelte einen eigenen, den „Frankfurter Stil“. Die Schauspielerin Käthe Reichel (1926-2012), die als Gast des Berliner Ensembles auf B.s Empfehlung die Rolle der Grusche übernahm, konnte damit offenbar nicht umgehen. Als angebliche Anwältin des Autors versuchte sie, sich gegen die Regie durchzusetzen. B., der vom 22. bis 27.4.1955 zu den Proben nach Ffm. kam (und, wie schon bei seinem Besuch 1952, wieder im Hotel „Palmenhof“ in der Bockenheimer Landstraße logierte), wurde von Buckwitz um Hilfe gebeten. Er sah sich die nächste Probe wortlos an. Nach einer Stunde erhob er sich und sagte völlig gelassen zur Reichel: „Wenn du mir nicht endlich anfängst, Theater zu spielen, so trete ich dich in den Hintern.“ Die bestürzte Darstellerin fragte nach dem Verfremdungseffekt. B., zumindest in diesem Fall offenbar kein Doktrinär in eigener Sache, antwortete: „Wir inszenieren keinen Verfremdungseffekt, sondern ein Theaterstück.“ (Zit. nach: FNP, 31.7.1971.)

Rund 15 Monate nach diesem Fft.besuch, am 14.8.1956, erlag B. in Berlin einem Herzleiden. Für seinen Nachruf hatte er selbst den hintergründigen Satz vorgeschlagen: „Es gibt da auch nach meinem Tode noch gewisse Möglichkeiten.“

Die Möglichkeiten, die B.s Werk bot, nutzte Harry Buckwitz in Ffm. auch in den kommenden Jahren. Unter seiner Ägide folgten an den Städtischen Bühnen u. a. die Uraufführung von „Die Gesichte der Simone Machard“ (8.3.1957), die Inszenierung von „Mutter Courage und ihre Kinder“ mit Therese Giehse (1898-1975) in der Hauptrolle (20.5.1958) und die westdeutsche Erstaufführung von „Schweyk im Zweiten Weltkrieg“ (22.5.1959), alle unter der Regie von Buckwitz selbst. Die Diskussion um die Ffter B.-Inszenierungen riss jedoch nicht ab. Nach dem Berliner Mauerbau 1961 kam es noch einmal zu wütenden Protesten in der Stadtverordnetenversammlung, diesmal gegen Buckwitzens Inszenierung von B.s „Leben des Galilei“. Die Ffter CDU verlangte, dass Buckwitz die Proben einstellen sollte. Der Magistrat beschloss daraufhin mehrheitlich, das Stück nicht abzusetzen, und die Premiere fand am 24.10.1961 statt. Der Generalintendant zeigte sich toleranter als seine Widersacher und stellte den Abonnenten frei, ihre Karten umzutauschen, „wenn weltanschauliche Hürden ihnen an B.-Abenden den Weg ins Haus versperren sollten“. Zur Eröffnung des Schauspiels in der Theaterdoppelanlage 1963 ließ Buckwitz ganz klassisch Goethes „Faust I“ spielen, aber einen Tag später debütierte er selbst als Regisseur auf der neuen Bühne mit einem Stück von B., und zwar der Inszenierung von „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ mit Eva Kotthaus (1932-2020) in der Titelrolle (15.12.1963). Die weiteren der insgesamt 15 B.-Inszenierungen unter der Generalintendanz von Buckwitz an den Ffter Städtischen Bühnen waren: „Die sieben Todsünden“ (Ballett mit der Musik von Kurt Weill, Regie: Tatjana Gsovsky, 6.4.1960), „Coriolan“ (nach Shakespeare, UA, Regie: Heinrich Koch, 22.9.1962), „Die Dreigroschenoper“ (mit der Musik von Kurt Weill, Regie: Harry Buckwitz, 9.4.1965), „Der Hofmeister“ (nach Lenz, Regie: Harry Buckwitz, 26.10.1965), „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ (Regie: Harry Buckwitz, 6.10.1966), „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ (Oper mit der Musik von Kurt Weill, Regie: Harry Buckwitz, 1.12.1966) und „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ (Regie: Angelika Hurwicz, 7.12.1967). Zudem zeigte das Studententheater „Neue Bühne“ in Ffm. B.s „Antigone“ (nach Sophokles) als westdeutsche Erstaufführung (30.6.1958).

Die Ffter B.-Aufführungen in der „Ära Buckwitz“ trugen wesentlich dazu bei, den politisch umstrittenen Autor auf der westdeutschen Bühne der Nachkriegszeit durchzusetzen. Zugleich stießen sie eine Entwicklung zur Politisierung des Theaters an, wie sie nicht unbedingt im Sinne ihres am künstlerischen Ideal orientierten Initiators Buckwitz gewesen sein dürfte.

Anlässlich von B.s 70. Geburtstag am 10.2.1968 wurde eine Bronzebüste (von Gustav Seitz, 1960), gestiftet vom Patronatsverein der Städtischen Bühnen, im Chagallsaal der Städtischen Bühnen enthüllt. An der Wand hinter der Büste informierte eine (heute nicht mehr vorhandene) Metalltafel über die Werke B.s, die unter Harry Buckwitz von 1951 bis 1968 am Haus inszeniert wurden, was zugleich eine Ehrung für den damals scheidenden Generalintendanten sein sollte. Die B.büste, nach dem Opernbrand von 1987 verschollen und erst viel später eher zufällig von dem Kulturamtsmitarbeiter Rudi Seitz in der Bibliothek des MMK wiederentdeckt, wurde aus Anlass von B.s 100. Geburtstag 1998 im Foyer des Schauspiels wiederaufgestellt und mit einer neuen Gedenktafel (von Günter Maniewski, 1998) für B. und für Buckwitz als den Wegbereiter von dessen Stücken an bundesdeutschen Bühnen versehen.

Am 75. Geburtstag 1973 Feier im Schauspiel Fft., veranstaltet von Suhrkamp Verlag und Städtischen Bühnen, mit zwei Vorstellungen und einem anschließenden „Brecht-Fest“. Im Programm, das von dem Intendanten Peter Palitzsch (1918-2004) geleitet und von dem Schauspieler Ernst Schröder (1915-1994) moderiert wurde, traten u. a. internationale Sängerinnen (Lotte Lenya, Nuria Espert, Pia Colombo, Anja Silja, Milva, Gisela May) mit B.songs auf; zudem lasen B.s Tochter Hanne Hiob (1923-2009) aus B.s Tagebuch von 1921 und der Schauspieler Peter Roggisch (1937-2001) aus B.s damals neu erschienenen Arbeitsjournalen von 1938 bis 1955. Ein spontaner Versuch von Studenten, auf der Bühne an die „Not des vietnamesischen Volkes“ zu erinnern, wurde niedergeklatscht. Die eigentliche Veranstaltung wurde für das Fernsehen aufgezeichnet und am folgenden Tag (11.2.1973) im Abendprogramm der ARD gesendet.

Zum 80. Geburtstag 1978 Kolloquium „Brecht mit 80 Jahren“, veranstaltet vom 28. bis 30.9.1978 von der Stadt Ffm., unter Mitwirkung international renommierter B.forscher, Regisseure und Autoren. Am Eröffnungsabend im Schauspiel wurde die Begrüßungsansprache des Oberbürgermeisters Walter Wallmann, in der er sich kritisch mit B. als kommunistischem Autor auseinandersetzte, mit Buhrufen und Pfiffen bedacht. Die eigentliche Festrede hielt der Literaturwissenschaftler Hans Mayer (1907-2001). Bei zwei Podiumsgesprächen über „Brecht und das heutige Theater“ am 30.9.1973 diskutierten die Intendanten und Regisseure Harry Buckwitz, Jürgen Flimm, Peter Palitzsch, Claus Peymann, Niels-Peter Rudolph und Ernst Wendt unter der Leitung von Günther Rühle sowie die Autoren Reinhard Baumgart, Tankred Dorst, Rolf Hochhuth, Franz Xaver Kroetz und Hartmut Lange unter der Leitung von Hans Mayer.

Zu den zahlreichen (Ffter) Veranstaltungen, Lesungen und Sendungen zum 100. Geburtstag 1998 gehörte die Matinee „Und der Haifisch, der hat Zähne“, veranstaltet am 8.2.1998 von Suhrkamp Verlag und ZDF im Schauspiel Fft., u. a. mit Begrüßungsansprachen von dem Verleger Siegfried Unseld und von B.s Tochter Barbara B.-Schall (1930-2015). An der von Roger Willemsen (1955-2016) moderierten Gala wirkten u. a. Volker Braun, Hans Magnus Enzensberger, Durs Grünbein, Sona MacDonald, Hans Mayer, Milva, Albert Ostermaier, Udo Samel, Ekkehard und Johanna Schall sowie Bert Wrede mit. Am eigentlichen Geburtstagsabend (10.2.1998) wurde im Schauspiel – nach einem einführenden Gespräch des Intendanten Peter Eschberg (1936-2024) mit dem Literaturwissenschaftler Hans Mayer – B.s „Leben des Galilei“ (Regie: Peter Eschberg, Premiere: 21.9.1997) aufgeführt; im Anschluss an die Vorstellung wurde die wiederaufgestellte Büste B.s (von Gustav Seitz, 1960) im Foyer des Schauspiels enthüllt.

Bert-B.-Straße in Nieder-Eschbach.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Sabine Hock.

Lexika: Spiess, Volker (Hg.): Berliner Biographisches Lexikon. 2., überarb. u. erw. Aufl. Berlin 2003.Berliner Biogr. Lex., S. 67f. | Bermejo, Michael: Die Opfer der Diktatur. Ffter Stadtverordnete und Magistratsmitglieder als Verfolgte des NS-Staates. Ffm. [Copyright 2006]. (Geschichte der Ffter Stadtverordnetenversammlung, Bd. III; Veröffentlichungen der Ffter Historischen Kommission XXIII).Zur Debatte über die Ffter Aufführung von Brecht/Weills „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ mit dem Misstrauensantrag gegen Max Michel in der Stadtverordnetenversammlung, 1930: Bermejo: Ffter Stadtverordnete u. Magistratsmitglieder als Verfolgte d. NS-Staates 2006, S. 263. | Kosch, Wilhelm: Deutsches Theaterlexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch. Fortgef. v. Ingrid Bigler-Marschall. 7 Bde. Klagenfurt, ab 4 (1998) Bern/München, ab 5 (2004) Zürich, ab 7 (2012) Berlin 1953-2012. Bisher 6 Nachtragsbände (bis Sr). Berlin 2013-18.Kosch: Theater 1 (1953), S. 201f.; Nachtr. 1 (2013), S. 151-154. | Kürschners biographisches Theater-Handbuch. Schauspiel. Oper. Film. Rundfunk. Hg. v. Herbert A. Frenzel und Hans Joachim Moser. Berlin 1956.Kürschner: Theater, S. 79. | Brandt, Robert/Chotjewitz-Häfner, Renate: Literarisches Fft. Schriftsteller, Gelehrte und Verleger – Wohnorte, Wirken und Werke. (Der Dichter und Denker Stadtplan.) Jena/Berlin 1999. (Literarische Stadtpläne).Lit. Ffm., Nr. 104. | Neue Deutsche Biographie. Hg. v. d. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 28 Bde. Berlin 1953-2024. Fortgesetzt ab 2020 als: NDB-online (www.deutsche-biographie.de/ndbonline).Erdmut Wizisla in: NDB-online, veröffentlicht am 1.10.2022 (URL: https://www.deutsche-biographie.de/118514768.html#dbocontent).

Literatur: Archiv für Fft.s Geschichte und Kunst. Bisher 78 Bde. Ffm. 1839-2019.Büthe, Otfried: „Beifall und Skandal“ – Beispiele zum Sprechtheater der Ffter Städtischen Bühnen in den Zwanziger Jahren unter Richard Weichert und zu seiner Zusammenarbeit mit dem Bühnenbildner Ludwig Sievert. In: AFGK 51 (1968), S. 145-201, hier bes. S. 152, 184, 186, 194. | Boehncke, Heiner/Sarkowicz, Hans: Was niemand hat, find ich bei Dir. Eine Ffter Literaturgeschichte. Darmstadt/Mainz 2012.Boehncke/Sarkowicz: Ffter Literaturgeschichte 2012, S. 227f., 231, 290, 299f., 305. | 25 Jahre Ffter Schauspielhaus. Hg. v. d. Städtischen Bühnen AG, Ffm. Verantwortl. Schriftleiter: Arthur Sakheim. Künstl. Beirat: K. F. Brust. Ffm. 1927.FS Ffter Schauspielhaus 1927, S. 86. | Gazzetti, Maria (Hg.): Fft. Literarische Spaziergänge. Mit (...) einer literarischen Spurensuche von Renate Chotjewitz Häfner. Ffm. 2005. (Fischer Taschenbuch 16935).Gazzetti (Hg.): Lit. Spaziergänge 2005, S. 20-22. | Hecht, Werner (Hg.): Bertolt Brecht. Sein Leben in Bildern und Texten. Mit einem Vorwort von Max Frisch. Ffm. 1988. (insel taschenbuch 1122).Hecht (Hg.): Bertolt Brecht. Sein Leben in Bildern u. Texten 1988, bes. S. 294. | Heym, Heinrich (Hg.): Fft. und sein Theater. Im Auftrage der Städtischen Bühnen hg. (...). Ffm. 1963. Bibliotheksausgabe mit Nachwort und Register. Ffm. 1971.Heym (Hg.): Theater 1963, S. 40, 49f., 87, 90, 104, 106, 112, 120, 124f., 135, 138, 152, 154-161, 163-165, 175, 178, 181, 211, 213-215, Tafel neben 216, 224. | Kesting, Marianne: Bertolt Brecht mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt (...). [Erstmals 1959.] 36. Aufl. Hamburg 1996. (rowohlts monographien 37).Kesting: Bertolt Brecht 1959, 36. Aufl. 1996 (m. Abb. auf S. 134). | Leonhard, Joachim-Felix (Hg.): Programmgeschichte des Hörfunks in der Weimarer Republik. Mit Beiträgen von Horst O. Halefeldt, Theresia Wittenbrink, Renate Schumacher, Ludwig Stoffels u. Susanna Großmann-Vendrey. 2 Bde. Originalausgabe. München 1997. (dtv 4702).Leonhard (Hg.): Programmgeschichte d. Hörfunks in der Weimarer Republik 1997, bes. S. 233f., 236, 266, 501f., 706, 854f., 864, 887f. 947, 1174, 1203. | Lorei, Madlen/Kirn, Richard: Fft. und die goldenen zwanziger Jahre. Ffm. 1966, Neuaufl. 1981.Lorei/Kirn: Fft. u. die goldenen zwanziger Jahre 1966, S. 173f., 251. | Mohr, Albert Richard: Die Ffter Oper 1924-1944. Ein Beitrag zur Theatergeschichte mit zeitgenössischen Berichten und Bildern. Ffm. 1971.Mohr: Oper 1971, S. 114f., 532f., 735. | Mohr, Albert Richard: Das Ffter Opernhaus 1880-1980. Ein Beitrag zur Ffter Theatergeschichte. Ffm. [Copyright 1980].Mohr: Opernhaus 1980, S. 240-242. | Parker, Stephen: Bertolt Brecht. Eine Biographie. Aus dem Englischen von Ulrich Fries und Irmgard Müller. Berlin 2018.Parker: Bertolt Brecht 2018. | Siedhoff, Thomas: Das Neue Theater in Ffm. 1911-1935. Versuch der systematischen Würdigung eines Theaterbetriebs. Ffm. 1985. (Studien zur Ffter Geschichte 19).Siedhoff: Neues Theater 1985, S. 22, 29, 112-114; Nr. 696.

Quellen: Ffter Allgemeine Zeitung. Ffm. 1949-heute.Häußler, Bernd: Im zweiten Akt inszenieren Nazis den Krawall. Fft. vor 65 Jahren: Brechts „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ im Opernhaus. In: FAZ, 19.10.1995. | Ffter Rundschau. Ffm. 1945-heute.Michels, Claudia: Der „Gute Mensch“ sorgte für böse Stimmung. Auch in Fft. gab es Diskussionen um den „kommunistischen Dichter“ Bert Brecht. (...) / Die Goethestadt als Brechtstadt. Odyssee einer Büste. In: FR, 6.2.1998. | Ffter Rundschau. Ffm. 1945-heute.Michels, Claudia: Ffter Geschichten vom Herrn B. In: FR, 14.8.2006. | ISG, Aktenbestand des Kulturamts (Best. A.41), 1912-2004.ISG, Kulturamt 1.086 (Städtische Bühnen: Sonstige Angelegenheiten des Schauspiels, 1950-57; betr. u. a. Kritik an Brecht-Aufführungen). | ISG, Aktenbestand des Kulturamts (Best. A.41), 1912-2004.ISG, Kulturamt 1.090 (Städtische Bühnen: Zeitungsausschnitte, 1950-55; betr. u. a. Wiederaufbau des Schauspielhauses als Großes Haus; Brecht-Aufführungen). | ISG, Aktenbestand des Kulturamts (Best. A.41), 1912-2004.ISG, Kulturamt 1.452 (Städtische Bühnen: Aufführung „Leben des Galilei“ von Bertolt Brecht; Gastspiel des Berliner Ensembles, 1960-63). | ISG, Magistratsakten (Best. A.02.01), Serien 1868-1930 und 1930-69.ISG, MA 2.312 (Städtische Bühnen, 1954-69; betr. u. a. Streit um Aufführungen der Stücke von Bertolt Brecht). | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/2.141-1 u. 2.141-2. | ISG, Akten der Stadtverordnetenversammlung (Best. A.01.01), 1867-1934 u. 1946-2006.ISG, StvV 2.328 (Städtische Bühnen: Allgemeines, 1951-63; betr. u. a. Aufführung „Leben des Galilei“ von Bertolt Brecht). | Presse- und Informationsamt (PIA; zwischen 2017 und Sept. 2023: Hauptamt und Stadtmarketing, Abt. Presse) der Stadt Ffm. (Hg.): Pressedienste (Tages- und Wochendienst), dann Service PRESSE.INFO und später Pressenewsletter.Hock, Sabine: Brechtstadt Fft. Zum 50. Todestag des Dramatikers in diesem Jahr. In: PIA d. Stadt Ffm., Wochendienst, Nr. 23 vom 13.6.2006. Ausführlichere Fassung online unter: https://www.sabinehock.de/publikationen/tagespresse/archiv/tagespresse_114_a.html (abgerufen am 11.4.2025).

Internet: ARD-Hörspieldatenbank, Herausgeber: Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv (DRA), Ffm./Potsdam-Babelsberg. https://hoerspiele.dra.de/detailansicht/5027207

Hinweis: Datenbankeintrag zu dem Hörspiel „Lindberghflug“ (29.7.1929).ARD-Hörspieldatenbank, 22.3.2025. | Kunst im öffentlichen Raum Fft., Hg.: Stadt Ffm., Kulturamt, Referat Kunst im öffentlichen Raum, Ffm. https://www.kunst-im-oeffentlichen-raum-frankfurt.de/de/page28.html?id=128

Hinweis: Eintrag zur Büste von Bert Brecht.Kunst im öffentl. Raum Fft., 11.4.2025. | Städtische Bühnen Ffm. GmbH, Ffm. http://www.buehnen-frankfurt.de/das-haus/kunstwerke/

Hinweis: Zur Porträtbüste von Bretolt Brecht im Schauspielfoyer der Städtischen Bühnen.Städt. Bühnen Ffm., 22.3.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Bertolt_BrechtWikipedia, 11.4.2025.

GND: 118514768 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Hock, Sabine: Brecht, Bertolt. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/3293

Stand des Artikels: 11.4.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 04.2025.