Hausmann, Friedrich

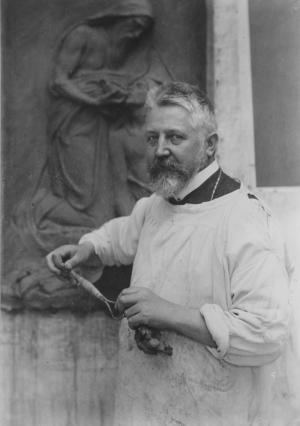

Friedrich Hausmann in seinem Atelier

Fotografie.

© unbekannt. Der/die Fotograf/-in ist auf der Vorlage nicht genannt.

Hausmann, Friedrich Christoph, auch gen. Fritz. Prof. Bildhauer. * 23.6.1860 Wien, † 23.10.1936 Bad Soden/Taunus.

Sohn eines Schraubenmachers. Verheiratet (seit 1892) mit Maria Anna, gen. Marianne, H., geb. Seeboeck (1870-1956).

Bildhauerlehre in Wien. Von 1879 bis 1882 Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Schüler von Edmund (von) Hellmer (1850-1935). Beteiligt an der Ausführung von dessen 1882 begonnenem Türkendenkmal im Stephansdom (enthüllt 1894; nach Kriegszerstörung nur in Teilen bzw. Resten erhalten). Kurzzeitige Anstellung als Lehrer an der Ersten Allgemeinen Zeichenschule in Wien. 1884 Studienreise nach Rom, Sizilien, Griechenland und Kleinasien mit dem Grillparzer-Fröhlich-Stipendium, das er für den Entwurf einer Gruppe „Achilles und Penthesilea“ 1882 erhalten hatte. Arbeit als freier Bildhauer in Wien (u. a. Herz-Jesu-Statue für den Dom von Sarajevo, erbaut 1884-89). 1888/89 zweiter Studienaufenthalt in Rom, ermöglicht durch den Preis der Berliner Michael-Beer-Stiftung für sein Relief „Amazonenschlacht“; wohl weitere Reisen u. a. nach Frankreich, Spanien und Nordafrika. Rückkehr nach Wien. Seit 1891 Leiter der Modellierklasse der Kunstgewerbeschule in Ffm. (bis 1922). Zudem übernahm H. nach Kauperts Rücktritt (1892) die Bildhauerklasse am Städel (bis 1905). 1899 Ernennung zum Professor. Von 1921 bis 1923 kommissarischer Leiter der Kunstgewerbeschule bis zur Übernahme der in diesen Jahren aus Kunstgewerbe- und Städelschule neugebildeten städtischen Kunstschule durch Fritz Wichert, für dessen Berufung sich H. sehr engagiert hatte. Um 1930 experimentierte H. mit dem Kunststoff Igelit der IG Farbenindustrie als Arbeitsmaterial.

Regelmäßige Teilnahme an der Großen Berliner Kunstausstellung (1894-1907) und den Ausstellungen des Ffter Kunstvereins (1900-10).

Seit 1904 wohnte H. in einer neu errichteten, eigenen Villa am Fuß des Burgbergs in Bad Soden (heute Parkstraße 32; abgerissen nach 1956).

Seit 1891 Mitglied, seit 1903 Schriftführer, dann seit 1907 Zweiter Vorsitzender und später Ehrenmitglied der Ffter Künstlergesellschaft.

Als Bildhauer wirkte H. vor allem auf dem Gebiet der Bauplastik und der dekorativen Skulptur. Seine bekannteste Schöpfung in Ffm. ist der Märchenbrunnen am Schauspielhaus, wofür der Künstler bereits 1901 den Auftrag vom Magistrat der Stadt erhielt. Die Anfertigung des Brunnens als Schmuck für die Anlage an dem damals noch nicht fertiggestellten Theaterneubau (von Christian Heinrich Seeling, 1900-02) wurde seinerzeit aus dem von Leo Gans gestifteten Kunstfonds finanziert. Für die marmorne Nymphe auf dem Brunnenstock, auch „Mainweibchen“ genannt, saß eine junge Niederräder Wäscherin 1906 Modell. In dem grottenähnlichen grauen Becken zu Füßen der weißen Wasserfee tummelten sich bronzene Fabelwesen: vier Echsen und zwei Putti mit Fischen. Am 25.8.1910 wurde der acht Meter hohe „Schauspielhausbrunnen“ eingeweiht, der im Volksmund bald den Namen „Märchenbrunnen“ erhielt. Im Ersten Weltkrieg wurden seine Bronzeskulpturen eingeschmolzen, so dass eine erste Rekonstruktion, ausgeführt bald nach 1918 wahrscheinlich durch H. selbst, notwendig wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem die Brunnenbronzen für die „Metallspende des deutschen Volkes“ 1941 erneut eingeschmolzen worden waren, blieb der Märchenbrunnen lange ein Torso. Er wurde 1964/65 vereinfacht instandgesetzt, im Zuge von Bauarbeiten 1973 erstmals leicht versetzt, ab 1986 wegen des Baus einer Tiefgarage ganz abgebaut und nach einer Restaurierung (unter Ergänzung der zerstörten Steinbrüstung um das Brunnenbecken, 1993/94) an einem neuen, etwas südlicheren Platz in der Anlage wieder aufgestellt. Nach einem erneuten Abbau (etwa 2000-04), der grundlegenden Restaurierung der Steinpartien (2003/04) und schließlich der Rekonstruktion der Bronzeskulpturen (durch die Mansudae Art Studios in Pjöngjang nach historischen Fotografien aus dem ISG, 2005/06) wurde der Märchenbrunnen, eines der wenigen Werke des Jugendstils in Ffm., am 19.5.2006 wieder an seinem ursprünglichen Standort eingeweiht.

Erhaltene bauplastische Arbeiten von H. in Ffm. sind zwei Evangelistenfiguren (wahrscheinlich Markus und Matthäus) an der neuen Peterskirche (1893/94), die Figuren der Kaiser Karl IV. und Maximilian II. an der Fassade des Römers (1896/97), zwei Putti über dem Portal des Bürogebäudes der Ffter Versicherungsgesellschaft „Providentia“ in der Taunusanlage 20 (um 1898-1900) sowie die Standbilder der Baumeister Dilich und Koler am Portal zum Südbau des Neuen Rathauses in der Bethmannstraße (um 1904); auch das Philipp-Reis-Denkmal in der Eschenheimer Anlage (1911-19) stammt von ihm. Weitere Bauplastiken von H. fanden sich an der Hauptpost (östliche Giebelgruppe, 1890; im Krieg zerstört), dem Hotel „Pariser Hof“ am Schillerplatz (1898; im Krieg zerstört), dem Schauspielhaus (Relief „Wahrheit“, 1902; abgebrochen 1960) und der AOK in der Bethmannstraße (1903; abgebrochen 1932). Zahlreiche Grabmale, u. a. auf dem Ffter Hauptfriedhof (oft ausgeführt in Zusammenarbeit mit der Firma Gebr. Wagner): Grabstätten Familie Hanau (Gesamtentwurf für das Grabmal von Johann Georg Dielmann nach Vorgaben von H., der auch das Relief mit der Darstellung des Todesengels und der jungen Frau schuf, 1895), Schlatter (Figur einer trauernden Frauengestalt, um 1896; jetzt im Lapidarium neben dem Alten Portal), Puls (Porträtmedaillon, 1896), Wild (mit Engelsfigur, 1896), du Fay (Statue des Evangelisten Johannes, 1897), Seeboeck (Modell für Bronzeengel wahrscheinlich von H., um 1900), Heinz (Stele mit einer Mädchenfigur, 1902), Clemens Grün (mit Porträtrelief und Engelsfigur, 1903; abgeräumt 1965), Wilhelm Hill (mit Porträtbüste, 1904), Lange (Porträtreliefbüste, 1904), Fritsch (Entwurf, 1905), Grumbach (Grotte mit weißer Frauengestalt vor verschlossenem Säulenportal, Gesamtentwurf für das Grabmal von Franz von Hoven nach Vorgaben von H., der auch die Skulptur schuf, 1906), Heinz (mit Relief eines lesenden Jünglings, 1907), Heller-Goelzenleuchter (mit Bronzerelief unter Darstellung von Christi Himmelfahrt, 1908), Hermine Claar-Delia (mit Porträtbüste, 1909), Passavant (Entwurf, 1911), Lemke-Schmitt (Entwurf, 1912), Raab (mit Bronzerelief eines Hirten, 1912), Hamburger (Porträtmedaillon, 1913), Meusser (Christusfigur, um 1915), Eduard Beit von Speyer (Entwurf, 1916), Wilhelm Flinsch (Entwurf, 1916), Lehmann (Entwurf, 1917), Heyder-Baunach (Tondo einer Madonna mit Kind, um 1920), Metzler (mit Relief des Familienwappens, um 1920), Uhl (Entwurf, 1926), Leo Ludwig Gans (Entwurf, 1927), Leleithner (mit Bronzerelief unter Darstellung des Abschieds der Ehegatten, 1929) u. a. sowie Gruften Erlanger (Gruft 28, 1899) und Behrends-Manskopf (Gruft 57, 1901/02), vor allem aber Entwurf für das Mausoleum Gans (nach dem Vorbild des von Bramante erbauten Tempietto im Klosterhof von S. Pietro in Montorio in Rom, 1905, ausgeführt durch Gebr. Wagner, 1909; vom Ffter Verein für Feuerbestattung übernommen 1932). Bildhauerarbeiten zur Innenausstattung von Bauten, z. B. für die neue Peterskirche (vier Reliefs an der Kanzelbrüstung und zwei Engel an der Altarrückwand, 1894; wahrscheinlich kriegszerstört) und die Villa Bonn in der Siesmayerstraße 12 (Marmorrelief „Frühlings Erwachen“ im Speisesaal, 1900). Zahlreiche Porträtbüsten, u. a. von Carlo von Erlanger (Marmor, 1905; im Besitz der SNG), Franz von Hoven (Marmor, 1927; im Besitz des Städel), Albert von Reinach (im Besitz der SNG), Clara Schumann (Marmor, 1896; im Kleinen Saal des Saalbaus, kriegszerstört; Bronzeabguss seit 1958 zunächst in der jetzigen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, heute in Dr. Hoch’s Konservatorium im Ostend), Johann Christian Senckenberg (Marmor, 1899; im Besitz der Dr. Senckenbergischen Stiftung; dazu Gipsmodell, 1899, im Besitz des Städel), Leopold Sonnemann (1909; in der Stadtbibliothek, in der NS-Zeit entfernt), Johann Georg Varrentrapp (vermutlich um 1898/99; für die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöste Varrentrappschule) und Arthur von Weinberg (Bronze, um 1930; im Besitz des HMF). Plaketten und Medaillen: Porträtmedaillons von Fritz (von) Gans (1903), Anina Passavant, geb. Borgnis (1906) und Emil Claar (1909; alle im HMF) sowie Senckenberg-Medaille (in Eisen, 1918; im Auftrag der SNG als deren Verdienstmedaille). Im Auftrag der Stadt Ffm. modellierte H. einige repräsentative Teile des neuen Ratssilbers nach Entwürfen von Ferdinand Luthmer: den Großen Tafelaufsatz (1903), den Goldenen Prunkbecher (Ehrenbecher, in dem Kaiser Wilhelm II. bei seinem Besuch in Ffm. der Willkommenstrunk angeboten wurde, 1903), zwei Tafelleuchter (1907) und das Glückhafte Schiff (1908; alle Stücke im HMF); außerdem schuf er den Ehren-Rennpreis der Stadt Ffm. (in der Form eines silbernen Pferdes, 1905).

1898 Goldene Medaille auf der Wiener Jubiläumsausstellung. 1900 Grand Prix (für eine von ihm entworfene und modellierte Adlergruppe, ausgeführt von der Firma Gebr. Armbrüster, Ffm.; später in Privatbesitz der Designerfamilie Tiffany in New York) und Silberne Medaille auf der Pariser Weltausstellung. 1904 Medaille für Kunst auf der Weltausstellung in St. Louis. 1910 österreichischer Orden der Eisernen Krone III. Klasse. 1910 Großer Preis (Goldene Medaille) und Ehrendiplom auf der Internationalen Ausstellung für Sport und Spiele in Ffm. für hervorragende Verdienste um diese Ausstellung, insbesondere für den Entwurf der Medaille. Auszeichnungen bei Konkurrenzen in Ffm., Stuttgart, Darmstadt und Brünn.

Grabstätte (mit einem von H. selbst geschaffenen Madonnenrelief) auf dem Friedhof von Bad Soden.

Nachlass, u. a. Skizzenbücher und insbesondere Werkfotos (unter fast lückenloser Dokumentation des Gesamtwerks), im ISG.

1975 Ausstellung von Werkfotos aus dem Nachlass im Stadtarchiv Ffm.

Bildhauerlehre in Wien. Von 1879 bis 1882 Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Schüler von Edmund (von) Hellmer (1850-1935). Beteiligt an der Ausführung von dessen 1882 begonnenem Türkendenkmal im Stephansdom (enthüllt 1894; nach Kriegszerstörung nur in Teilen bzw. Resten erhalten). Kurzzeitige Anstellung als Lehrer an der Ersten Allgemeinen Zeichenschule in Wien. 1884 Studienreise nach Rom, Sizilien, Griechenland und Kleinasien mit dem Grillparzer-Fröhlich-Stipendium, das er für den Entwurf einer Gruppe „Achilles und Penthesilea“ 1882 erhalten hatte. Arbeit als freier Bildhauer in Wien (u. a. Herz-Jesu-Statue für den Dom von Sarajevo, erbaut 1884-89). 1888/89 zweiter Studienaufenthalt in Rom, ermöglicht durch den Preis der Berliner Michael-Beer-Stiftung für sein Relief „Amazonenschlacht“; wohl weitere Reisen u. a. nach Frankreich, Spanien und Nordafrika. Rückkehr nach Wien. Seit 1891 Leiter der Modellierklasse der Kunstgewerbeschule in Ffm. (bis 1922). Zudem übernahm H. nach Kauperts Rücktritt (1892) die Bildhauerklasse am Städel (bis 1905). 1899 Ernennung zum Professor. Von 1921 bis 1923 kommissarischer Leiter der Kunstgewerbeschule bis zur Übernahme der in diesen Jahren aus Kunstgewerbe- und Städelschule neugebildeten städtischen Kunstschule durch Fritz Wichert, für dessen Berufung sich H. sehr engagiert hatte. Um 1930 experimentierte H. mit dem Kunststoff Igelit der IG Farbenindustrie als Arbeitsmaterial.

Regelmäßige Teilnahme an der Großen Berliner Kunstausstellung (1894-1907) und den Ausstellungen des Ffter Kunstvereins (1900-10).

Seit 1904 wohnte H. in einer neu errichteten, eigenen Villa am Fuß des Burgbergs in Bad Soden (heute Parkstraße 32; abgerissen nach 1956).

Seit 1891 Mitglied, seit 1903 Schriftführer, dann seit 1907 Zweiter Vorsitzender und später Ehrenmitglied der Ffter Künstlergesellschaft.

Als Bildhauer wirkte H. vor allem auf dem Gebiet der Bauplastik und der dekorativen Skulptur. Seine bekannteste Schöpfung in Ffm. ist der Märchenbrunnen am Schauspielhaus, wofür der Künstler bereits 1901 den Auftrag vom Magistrat der Stadt erhielt. Die Anfertigung des Brunnens als Schmuck für die Anlage an dem damals noch nicht fertiggestellten Theaterneubau (von Christian Heinrich Seeling, 1900-02) wurde seinerzeit aus dem von Leo Gans gestifteten Kunstfonds finanziert. Für die marmorne Nymphe auf dem Brunnenstock, auch „Mainweibchen“ genannt, saß eine junge Niederräder Wäscherin 1906 Modell. In dem grottenähnlichen grauen Becken zu Füßen der weißen Wasserfee tummelten sich bronzene Fabelwesen: vier Echsen und zwei Putti mit Fischen. Am 25.8.1910 wurde der acht Meter hohe „Schauspielhausbrunnen“ eingeweiht, der im Volksmund bald den Namen „Märchenbrunnen“ erhielt. Im Ersten Weltkrieg wurden seine Bronzeskulpturen eingeschmolzen, so dass eine erste Rekonstruktion, ausgeführt bald nach 1918 wahrscheinlich durch H. selbst, notwendig wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem die Brunnenbronzen für die „Metallspende des deutschen Volkes“ 1941 erneut eingeschmolzen worden waren, blieb der Märchenbrunnen lange ein Torso. Er wurde 1964/65 vereinfacht instandgesetzt, im Zuge von Bauarbeiten 1973 erstmals leicht versetzt, ab 1986 wegen des Baus einer Tiefgarage ganz abgebaut und nach einer Restaurierung (unter Ergänzung der zerstörten Steinbrüstung um das Brunnenbecken, 1993/94) an einem neuen, etwas südlicheren Platz in der Anlage wieder aufgestellt. Nach einem erneuten Abbau (etwa 2000-04), der grundlegenden Restaurierung der Steinpartien (2003/04) und schließlich der Rekonstruktion der Bronzeskulpturen (durch die Mansudae Art Studios in Pjöngjang nach historischen Fotografien aus dem ISG, 2005/06) wurde der Märchenbrunnen, eines der wenigen Werke des Jugendstils in Ffm., am 19.5.2006 wieder an seinem ursprünglichen Standort eingeweiht.

Erhaltene bauplastische Arbeiten von H. in Ffm. sind zwei Evangelistenfiguren (wahrscheinlich Markus und Matthäus) an der neuen Peterskirche (1893/94), die Figuren der Kaiser Karl IV. und Maximilian II. an der Fassade des Römers (1896/97), zwei Putti über dem Portal des Bürogebäudes der Ffter Versicherungsgesellschaft „Providentia“ in der Taunusanlage 20 (um 1898-1900) sowie die Standbilder der Baumeister Dilich und Koler am Portal zum Südbau des Neuen Rathauses in der Bethmannstraße (um 1904); auch das Philipp-Reis-Denkmal in der Eschenheimer Anlage (1911-19) stammt von ihm. Weitere Bauplastiken von H. fanden sich an der Hauptpost (östliche Giebelgruppe, 1890; im Krieg zerstört), dem Hotel „Pariser Hof“ am Schillerplatz (1898; im Krieg zerstört), dem Schauspielhaus (Relief „Wahrheit“, 1902; abgebrochen 1960) und der AOK in der Bethmannstraße (1903; abgebrochen 1932). Zahlreiche Grabmale, u. a. auf dem Ffter Hauptfriedhof (oft ausgeführt in Zusammenarbeit mit der Firma Gebr. Wagner): Grabstätten Familie Hanau (Gesamtentwurf für das Grabmal von Johann Georg Dielmann nach Vorgaben von H., der auch das Relief mit der Darstellung des Todesengels und der jungen Frau schuf, 1895), Schlatter (Figur einer trauernden Frauengestalt, um 1896; jetzt im Lapidarium neben dem Alten Portal), Puls (Porträtmedaillon, 1896), Wild (mit Engelsfigur, 1896), du Fay (Statue des Evangelisten Johannes, 1897), Seeboeck (Modell für Bronzeengel wahrscheinlich von H., um 1900), Heinz (Stele mit einer Mädchenfigur, 1902), Clemens Grün (mit Porträtrelief und Engelsfigur, 1903; abgeräumt 1965), Wilhelm Hill (mit Porträtbüste, 1904), Lange (Porträtreliefbüste, 1904), Fritsch (Entwurf, 1905), Grumbach (Grotte mit weißer Frauengestalt vor verschlossenem Säulenportal, Gesamtentwurf für das Grabmal von Franz von Hoven nach Vorgaben von H., der auch die Skulptur schuf, 1906), Heinz (mit Relief eines lesenden Jünglings, 1907), Heller-Goelzenleuchter (mit Bronzerelief unter Darstellung von Christi Himmelfahrt, 1908), Hermine Claar-Delia (mit Porträtbüste, 1909), Passavant (Entwurf, 1911), Lemke-Schmitt (Entwurf, 1912), Raab (mit Bronzerelief eines Hirten, 1912), Hamburger (Porträtmedaillon, 1913), Meusser (Christusfigur, um 1915), Eduard Beit von Speyer (Entwurf, 1916), Wilhelm Flinsch (Entwurf, 1916), Lehmann (Entwurf, 1917), Heyder-Baunach (Tondo einer Madonna mit Kind, um 1920), Metzler (mit Relief des Familienwappens, um 1920), Uhl (Entwurf, 1926), Leo Ludwig Gans (Entwurf, 1927), Leleithner (mit Bronzerelief unter Darstellung des Abschieds der Ehegatten, 1929) u. a. sowie Gruften Erlanger (Gruft 28, 1899) und Behrends-Manskopf (Gruft 57, 1901/02), vor allem aber Entwurf für das Mausoleum Gans (nach dem Vorbild des von Bramante erbauten Tempietto im Klosterhof von S. Pietro in Montorio in Rom, 1905, ausgeführt durch Gebr. Wagner, 1909; vom Ffter Verein für Feuerbestattung übernommen 1932). Bildhauerarbeiten zur Innenausstattung von Bauten, z. B. für die neue Peterskirche (vier Reliefs an der Kanzelbrüstung und zwei Engel an der Altarrückwand, 1894; wahrscheinlich kriegszerstört) und die Villa Bonn in der Siesmayerstraße 12 (Marmorrelief „Frühlings Erwachen“ im Speisesaal, 1900). Zahlreiche Porträtbüsten, u. a. von Carlo von Erlanger (Marmor, 1905; im Besitz der SNG), Franz von Hoven (Marmor, 1927; im Besitz des Städel), Albert von Reinach (im Besitz der SNG), Clara Schumann (Marmor, 1896; im Kleinen Saal des Saalbaus, kriegszerstört; Bronzeabguss seit 1958 zunächst in der jetzigen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, heute in Dr. Hoch’s Konservatorium im Ostend), Johann Christian Senckenberg (Marmor, 1899; im Besitz der Dr. Senckenbergischen Stiftung; dazu Gipsmodell, 1899, im Besitz des Städel), Leopold Sonnemann (1909; in der Stadtbibliothek, in der NS-Zeit entfernt), Johann Georg Varrentrapp (vermutlich um 1898/99; für die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöste Varrentrappschule) und Arthur von Weinberg (Bronze, um 1930; im Besitz des HMF). Plaketten und Medaillen: Porträtmedaillons von Fritz (von) Gans (1903), Anina Passavant, geb. Borgnis (1906) und Emil Claar (1909; alle im HMF) sowie Senckenberg-Medaille (in Eisen, 1918; im Auftrag der SNG als deren Verdienstmedaille). Im Auftrag der Stadt Ffm. modellierte H. einige repräsentative Teile des neuen Ratssilbers nach Entwürfen von Ferdinand Luthmer: den Großen Tafelaufsatz (1903), den Goldenen Prunkbecher (Ehrenbecher, in dem Kaiser Wilhelm II. bei seinem Besuch in Ffm. der Willkommenstrunk angeboten wurde, 1903), zwei Tafelleuchter (1907) und das Glückhafte Schiff (1908; alle Stücke im HMF); außerdem schuf er den Ehren-Rennpreis der Stadt Ffm. (in der Form eines silbernen Pferdes, 1905).

1898 Goldene Medaille auf der Wiener Jubiläumsausstellung. 1900 Grand Prix (für eine von ihm entworfene und modellierte Adlergruppe, ausgeführt von der Firma Gebr. Armbrüster, Ffm.; später in Privatbesitz der Designerfamilie Tiffany in New York) und Silberne Medaille auf der Pariser Weltausstellung. 1904 Medaille für Kunst auf der Weltausstellung in St. Louis. 1910 österreichischer Orden der Eisernen Krone III. Klasse. 1910 Großer Preis (Goldene Medaille) und Ehrendiplom auf der Internationalen Ausstellung für Sport und Spiele in Ffm. für hervorragende Verdienste um diese Ausstellung, insbesondere für den Entwurf der Medaille. Auszeichnungen bei Konkurrenzen in Ffm., Stuttgart, Darmstadt und Brünn.

Grabstätte (mit einem von H. selbst geschaffenen Madonnenrelief) auf dem Friedhof von Bad Soden.

Nachlass, u. a. Skizzenbücher und insbesondere Werkfotos (unter fast lückenloser Dokumentation des Gesamtwerks), im ISG.

1975 Ausstellung von Werkfotos aus dem Nachlass im Stadtarchiv Ffm.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Sabine Hock.

Artikel in: Frankfurter Biographie 1 (1994), S. 308, verfasst von: Sabine Hock.

Lexika: Allgemeines Künstlerlexikon (AKL). Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. 119 Bde. (zuzüglich Index-, Register- und Nachtragsbände). Leipzig u. a. 1983/92-2023.AKL 70 (2011), S. 223f. | Erche, Bettina: Der Ffter Hauptfriedhof. Hg. v. Ffter Denkmalforum, den Freunden Fft.s [u.] der Müller-Klein-Rogge-Stiftung. Supplementband zur Denkmaltopographie Stadt Ffm. Hg. v. Denkmalamt der Stadt Ffm. in Zusammenarb. m. d. Landesamt für Denkmalpflege in Hessen. Ffm. [Copyright 1999]. (Beiträge zum Denkmalschutz in Ffm., Bd. 11; / Teil der Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland).Denkmaltop. Hauptfriedhof, S. 42, 44f., 59, 382 sowie Nachweise einzelner Grabmale von Friedrich Hausmann lt. Register, S. 441. | Dessoff, Albert: Kunst und Künstler in Ffm. im 19. Jahrhundert. 2. Bd.: Biographisches Lexikon der Ffter Künstler im 19. Jahrhundert. Ffm. 1909.Dessoff, S. 53f. | Kutz, Corinna: Die Porträtsammlung der Dr. Senckenbergischen Stiftung. Ffter Bildnisse aus fünf Jahrhunderten. Bestandsverzeichnis und Ausstellungskatalog. Ffm. 2000.Kutz: Senck. Portr., S. 123, Nr. 84. | Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 (ÖBL). Hg. v. d. Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 16 Bde. Wien 1957-2022.D. Trier in: ÖBL, Online-Edition, Lfg. 2 (15.3.2013). | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 230. | Thieme, Ulrich/Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bde. Leipzig 1907-50.Thieme/Becker 16 (1923), S. 147.

Literatur: Battenberg, Friedrich Wilhelm: Die alte und die neue Peterskirche zu Ffm. Leipzig/Ffm. 1895.Battenberg: Peterskirche zu Ffm. 1895, S. 243. | Danzer, Carina: Das Neue Fft. (mit)gestalten. Der Kunstschuldirektor und Kulturpolitiker Fritz Wichert (1878-1951). Ffm. 2018. (Studien zur Ffter Geschichte 64).Danzer: Das Neue Fft. (mit)gestalten 2018, S. 109. | Von Köpfen und Körpern. Ffter Bildhauerei aus dem Städel. Katalog zur Ausstellung im Museum Giersch. Ffm. 2006.Ffter Bildhauerei 2006, S. 136-138. | Lafrenz, Hans (Text)/Krauth, A. (Fotografien): Ffter Bildnisse. Eine Sammlung von Portraits Ffter Persönlichkeiten. Bd. 1. Ffm. 1910.Ffter Bildnisse 1910, Nr. 9. | Gaumnitz, Michael/Hansel, Werner/Krauskopf, Gunther/Vetter, Edith: Denkmalgeschützte und erhaltenswerte Gräber in Bad Soden und in Neuenhain. Hg. v. Historischen Verein Bad Soden am Taunus e. V. Norderstedt 2009. (Schriften zur Bad Sodener Geschichte 26).Gunther Krauskopf in: Gaumnitz u. a.: Denkmalgeschützte u. erhaltenswerte Gräber in Bad Soden u. in Neuenhain 2009, S. 33-35. | Geldgeschichtliche Nachrichten. Hg.: Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte Gemeinnützige Forschungsgesellschaft e. V. Bisher 51 Jahrgänge. Ffm. 1966-2016.Förschner, Gisela: Ffter Medaillen und Plaketten aus der 1. Hälfte unseres Jahrhunderts. I. Der Bildhauer Friedrich Hausmann. In: Geldgeschichtl. Nachrichten 25 (1990), Nr. 136, S. 74-77. | Lohne, Hans: Mit offenen Augen durch Fft. Handbuch der Ffter Brunnen, Denkmäler und der Kunst am Bau. 2., erw. Aufl. Ffm. 1982.Lohne: Mit offenen Augen durch Fft. 1982, S. 52, 148f., 224f. | Märchenbrunnen Ffm. Diese Publikation erscheint anlässlich der Rekonstruktion des Ffter „Märchenbrunnens“ am Schauspielhaus Ffm. Hg.: Stadt Ffm., Amt für Wissenschaft und Kunst. Red.: Philipp Sturm. Mit Beiträgen von Klaus Klemp u. Philipp Sturm. Ffm. 2006.Märchenbrunnen Ffm. 2006. | Opalla, Jeannette: 150 Jahre Ffter Künstlergesellschaft [1857-2007]. Mit Beiträgen von Edelgard Bogner-Wende und Klaus-Ludwig Schulz. Hg. v. der 1822 Stiftung der Ffter Sparkasse (...). Ffm. 2007.Opalla: Ffter Künstlergesellschaft 2007, S. 43, 56, 167. | Salden, Hubert (Hg.): Die Städelschule Ffm. von 1817 bis 1995. Mainz 1995.Salden (Hg.): Städelschule 1995, bes. S. 196-199; vgl. auch S. 15, 87f., 130-132, 134, 154, 232. | Hommage an Bad Sodener Künstler: Helmut Caspary, Otto Greis, Friedrich C. Hausmann, Maximilian Klewer, Heinz Müller-Pilgram, Paul Emil Reiss, Mena Schoenfeld, Richard Schoenfeld, Rudolf Schucht, Christian Seybold, Harald Sommer, Hans Wagner. Kulturwerte neu entdeckt. [Hg. v. Helmut W. Schiffler im Auftrag d. Stadt Bad Soden im Taunus.] Bad Soden 2012.Schiffler (Hg.): Hommage an Bad Sodener Künstler 2012, S. 18-21. | Schomann, Heinz: Die alten Ffter Brunnen. [Eine Dokumentation des Kuratoriums Kulturelles Fft.] Ffm. 1981.Schomann: Ffter Brunnen 1981, S. 168-171. | Stahl, Patricia: Ffter Ratssilber. Ausstellung des Historischen Museums Ffm. (...). Ffm. 1985.Stahl: Ffter Ratssilber 1985, S. 18f., Nr. 33; S. 19, Nr. 38 u. Nr. 43; S. 19f., Nr. 44. | Stubenvoll, Willi: Der plastische Bildschmuck am Ffter Rathaus. Eine Untersuchung zur Ikonographie im 19. Jahrhundert. Ffm. 1977.Stubenvoll: Rathaus 1977, S. 55, 229.

Quellen: ISG, Bestand Nachlässe (S1).Nachlass: ISG, S1/244; dazu Rep. 763. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/27. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S3 (mit Kleinschriften, bes. Zeitungsausschnitten, zur Ortsgeschichte).ISG, S3/220 (Märchenbrunnen).

Internet: Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/116540133Hess. Biografie, 27.7.2018. | Kunst im öffentlichen Raum Fft., Hg.: Stadt Ffm., Kulturamt, Referat Kunst im öffentlichen Raum, Ffm. https://www.kunst-im-oeffentlichen-raum-frankfurt.de/de/page97.html?kuenstler=26

Hinweis: Eintrag zu Friedrich Hausmann.Kunst im öffentl. Raum Fft., 27.7.2018. | Dr. Senckenbergische Stiftung, Senckenbergische Portraitsammlung, Ffm. https://www.senckenbergische-portraitsammlung.de/portraits/portrait/87Senckenbergische Portraitsammlung, 1.12.2023. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Christoph_Hausmann - https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Märchenbrunnen -

Hinweis: Artikel über Friedrich Christoph Hausmann sowie über den Märchenbrunnen.Wikipedia, 27.7.2018.

GND: 116540133 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Hock, Sabine: Hausmann, Friedrich. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/2518

Stand des Artikels: 7.8.2018

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 08.2018.